Géographie de la Nouvelle-Calédonie - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Géographie de la Nouvelle-Calédonie | |

|---|---|

| |

| Continent | Océanie |

| Région | Mélanésie |

| Coordonnées | 21° 30' S 165° 30' E |

| Superficie | 19060 km² Terres : 97,5 % Eau : 2,5 % |

| Côtes | 2254 km |

| Frontières | 0 |

| Altitude maximale | 1628 m (mont Panié) |

| Altitude minimale | 0 m (océan Pacifique) |

| Plus long cours d'eau | Diahot |

| Plus importante étendue d'eau | lac de Yaté |

- Cet article aborde la géographie physique de la Nouvelle-Calédonie et non sa géographie humaine.

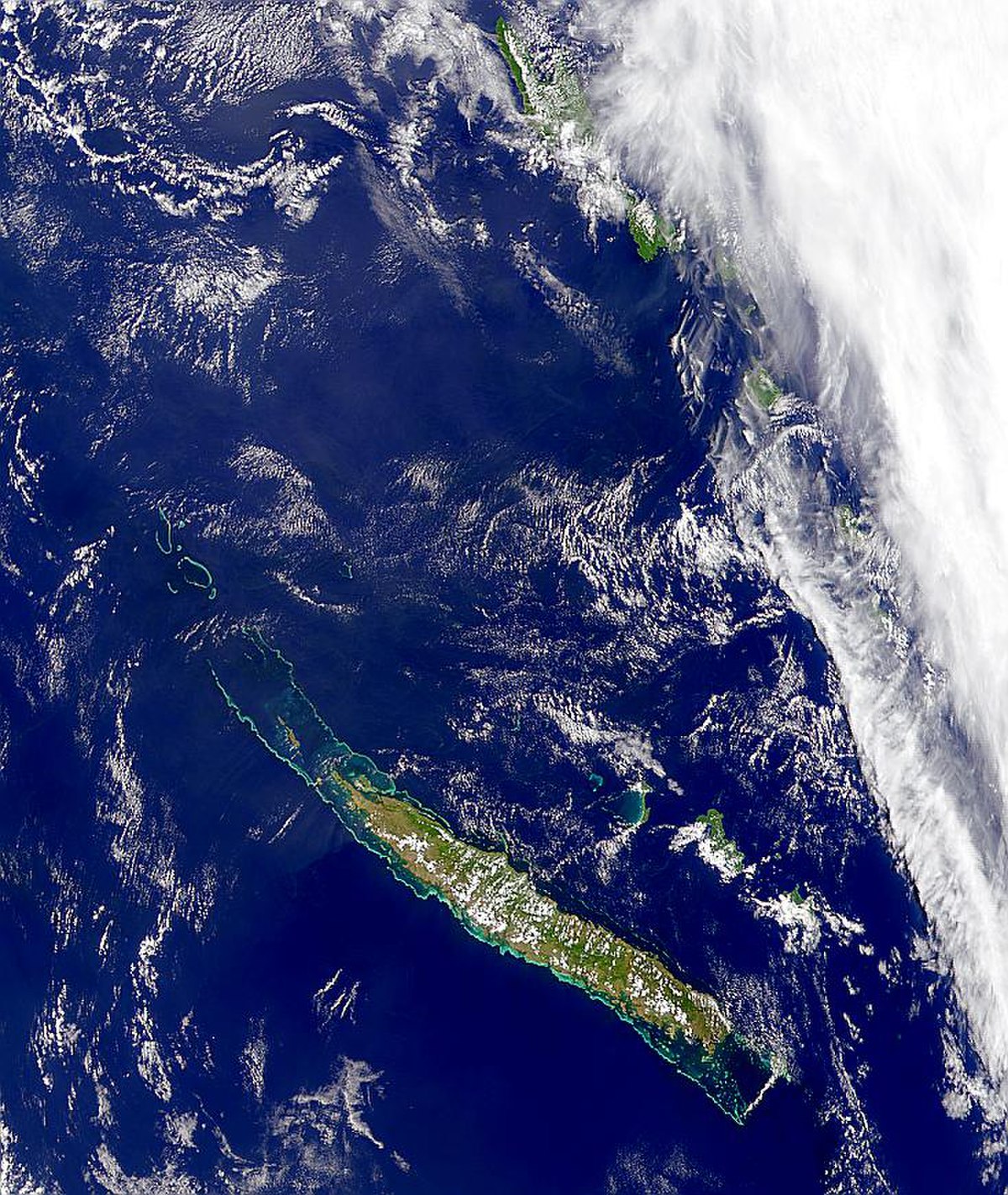

La Nouvelle-Calédonie, avec 18 564 km² et une ZEE (zone économique exclusive) de 1 450 000 km², occupe une position moyenne entre le géant continental australien et les petites îles de la Mélanésie ou de Micronésie. Cette superficie en fait un des plus grands territoires du Pacifique Sud et le second de la France d'outre-mer, après la Guyane. Elle est à peu près aussi étendue que la Picardie ou que la Basse-Normandie.

Composition

La Nouvelle-Calédonie regroupe quatre archipels ou groupes d'îles ayant chacun une origine géologique différente :

- l'archipel de la Nouvelle-Calédonie, ou de la Grande Terre, né d'une série de plissements s'étalant du Permien (299 à 251 Ma) au Tertiaire (entre 65 et 1,5 Ma), et surtout du dernier qui a occasionné une obduction d'un feuillet du manteau qui a ainsi été soulevé au-dessus des autres terrains, créant d'importantes zones de péridotites et un sous-sol riche en nickel.

- les îles Loyauté à une centaine de kilomètres à l'est, îles de calcaire corallien édifiées au-dessus d'anciens volcans effondrés par bombement de la plaque océanique à proximité de la zone de subduction des Nouvelles-Hébrides.

- les îles Chesterfield à 550 km au nord-ouest, récifs et ilots affleurant du plateau océanique.

- les îles Matthew et Hunter, respectivement à 450 et 520 km à l'est, îlots volcaniques qui forment l'extrémité sud de l'arc des Nouvelles-Hébrides

Le pays n'a pas de frontière terrestre mais a des frontières maritimes avec le Vanuatu et les Fidji. La souveraineté françaises sur deux îles, situées à l'est des îles Loyauté, l'île Hunter et l'île Matthew, est contestée par le Vanuatu.

La Grande Terre et son archipel

L'île principale a reçu le qualificatif de « Grande Terre insulaire » par des géographes.

Cette île s'étend sur 400 km de long et 40 à 65 km de large. Elle est donc représentée comme une île allongée de 16 346 km² dont l'axe est orienté du sud-est au nord-ouest.

Elle développe sur pratiquement toute sa longueur un axe montagneux appelé « Chaîne Centrale », dominée au nord par le mont Panié (1 628 m) et au sud par le mont Humboldt (1 618 m). Excentrée vers l'est, elle est bordée au nord et à l'ouest par un ensemble de collines, de petits plateaux, et de plaines basses protégés des vents dominants et de ce fait offrant un paysage sec de savanes à niaouli et de forêt sclérophylle. En revanche à l'est, la Chaîne Centrale se termine par des versants raides tombants directement dans la mer, ne laissant par endroit qu'une étroite bande littorale exposée aux alizés, aux fortes précipitations et à la végétation luxuriante et dense. Au sud de cette chaîne, se trouve le bassin de la plaine des Lacs, dont le principal (40 km2) est le lac artificiel de Yaté né de la construction d'un barrage hydroélectrique, caractérisée par des paysages de « maquis minier » sur un sol ferreux qui doit à sa couleur le nom de « terre rouge ». Tout le reste du territoire culmine à des altitudes inférieures à 1 500 m, si bien que les 3/4 de la Grande Terre ne dépassent pas les 500 m. Pourtant la Nouvelle-Calédonie possède un relief montagneux sur plus de 80 % de sa superficie.

L'essentiel de la population se concentre dans la partie sud de la côte ouest de l'île, et plus particulièrement dans le Grand Nouméa qui, avec plus de 146 000 habitants en 2004, regroupe les deux tiers de la population de la Nouvelle-Calédonie.

La Grande Terre est prolongée par les îles Belep et les récifs d'Entrecasteaux au nord-ouest et l'île des Pins au sud-est. L'ensemble est enfermé dans un lagon de 24 000 km², ce qui en fait l'un des plus grands lagons du monde (et que l'on présente également généralement comme « le plus beau lagon du monde »), ceinturé par une barrière de corail d'une longueur de 1 600 km (la seconde sur la planète, derrière la Grande barrière de corail), située entre 10 et 50 km des côtes de la Grande Terre, et s'étendant, des récifs d'Entrecasteaux au nord-ouest à l'île des Pins au sud-est, sur 680 km de long. La température des eaux varie entre 22 et 30°, et leur profondeur dépasse rarement les 40 m (à l'exception du « Grand Passage », détroit de 500 à 600 mètres de fonds qui sépare les îles Belep des récifs d'Entrecasteaux). Durant la glaciation de Würm à la fin du Quaternaire, l'ensemble de cet archipel formait une île unique, la barrière de corail témoignant de l'emplacement de ses côtes. 15 000 km2 de lagon ont été classés le 7 juillet 2008 au Patrimoine mondial de l'UNESCO.

| Lagon de la Grande Terre, récif Aboré, passe de Dumbéa et plaine littorale aux environs de Nouméa |

Les îles Loyauté

Les îles Loyauté sont composées de trois grande îles : Maré au sud, Ouvéa au nord, Lifou entre les deux (la plus vaste, avec une superficie de 630 km2, est plus grande que la Martinique) et une plus petite Tiga (10 km2), à quoi il faut ajouter l'île de Walpole, inhabitée, à 140 km au sud de Maré.

Ce sont des îles hautes carbonatées constituant la partie émergée de la ride des Loyauté, relief sous-marin né, à l'instar de la Grande Terre, des plissements de la croûte océanique à l'est de la plaque australienne. Les îles constituent donc les sommets de cette ride qui ont progressivement émergé à partir du Pléistocène en raison de la proximité de la zone de subduction de la fosse des Nouvelles-Hébrides (où la plaque australienne plonge sous la plaque pacifique) qui entraîne un bombement de la plaque océanique australienne.

Contrairement à la Grande Terre, les îles Loyauté possèdent un relief peu élevé (culminant à 138 m à Maré, à 104 m à Lifou et à 42 m à Ouvéa), mais particulièrement chaotique, rappelant celui du lagon, du fait de son histoire géologique particulière, avec des falaises sur les littoraux et de vastes réseaux de grottes et de gouffres à l'intérieur, au sol calcaire particulièrement perméable. Celui-ci empêche l'installation de cours d'eau mais aboutit à la création de « lentilles d'eau douce », chaque île comportant ainsi une petite nappe phréatique d'eau douce, ou saumâtre à Ouvéa, « flottant » au-dessus de l’eau salée, grâce à sa plus faible densité et à la faible miscibilité des deux liquides. Quoi qu'il en soit, la question de l'approvisionnement en eau douce et de la gestion des réserves des nappes est une question importante aux îles Loyauté, avec l'installation de citernes pour recueillir les eaux de pluie ou d'une usine de dessalement à Ouvéa. Totalement exposées aux vents dominantes, elles connaissent pourtant d'importantes précipitations qui favorisent l'extension d'une végétation dense et luxuriante.

Faiblement peuplées (22 080 habitants en 2004), elles connaissent de plus un fort mouvement migratoire vers le pôle économique, commercial et industriel du Grand Nouméa.

| Trou aux tortues sur Ouvéa, représentatif de la topographie chaotique de l'intérieur des îles |

Un vaste réseau d'îlots et de récifs affleurant inhabités

L'archipel des Chesterfield, à 550 km à l'ouest-nord-ouest de la pointe nord de la Grande-Terre, sert essentiellement pour la récolte de données météorologiques et de réserve naturelle pour les oiseaux marins et les tortues. Il comprend :

-

- les récifs Bampton au nord avec les îlots Avon, Bampton et Reynard et la caye sableuse de Skeleton.

- l'atoll des îles Chesterfield à proprement parler avec les îles Longue, du Passage (ou Bennet) et Loop ainsi que les îlots du Mouillage.

- les récifs de Bellone et Booby, situées à 60 km au sud-est des Chesterfield auxquelles elles sont généralement associées.

Les îles Matthew et Hunter sont situées respectivement à 450 et 520 km à l'est de la pointe sud de la Grande Terre. Leur possession est contestée à la France par le Vanuatu. Météo France a installé une station météorologique automatique sur l'île Matthew en 1981.

Photographie satellite des îles Chesterfield | Carte de l'archipel des Chesterfield |