Gare de Limoges-Bénédictins - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Économie, culture et société

Étant vraisemblablement le monument le plus connu de Limoges, à tel point qu'il est devenu un emblème de la ville aux côtés de la porcelaine et du club de basket du Limoges CSP, la gare est à plusieurs reprises symbolisée dans des œuvres diverses, et est apparue au cours de l'histoire comme étant une vitrine évidente de Limoges et du Limousin. Par ailleurs, son histoire est indissociable de l'image industrielle et artisanale de Limoges.

Une vitrine de la ville et de la région ?

L'arrivée du chemin de fer à Limoges en 1856 suscite réellement l'espoir de mettre enfin un terme aux préjugés couramment repris depuis le Moyen-Âge au sujet d'une ville que le géographe Louis Coulon, en 1654, trouvait « sale et mal bâtie », ou que Rabelais puis Molière ont dénigrée.

Deux ans après l'arrivée du train, en 1858, la première gare étant achevée, est organisée par Napoléon III une grande exposition, l'Exposition des produits industriels, artistiques et agricoles du Centre de la France, qui se tient du 14 juin au 26 juillet. La politique du Second Empire s'attache en effet à la tenue de grands évènements provinciaux, qui à la fois permettent au régime d'asseoir sa popularité, de développer les échanges économiques, et de suivre les innovations techniques et les pratiques culturelles de la France. Douze départements limitrophes de la Haute-Vienne sont conviés à l'exposition qui draine en quelque semaines jusqu'à 60 000 visiteurs.

Cette exposition permet semble-t-il deux interprétations paradoxales quant à ses enjeux. D'une part, l'organisation de l'évènement laisse percevoir une volonté politique de centralisme et de constitution d'une « communauté nationale », Napoléon III s'en remettant au mythe d'une unité celtique. D'autre part, c'est de ce type de manifestations que l'idée régionaliste semble émerger. Quoi qu'il en soit, l'exposition permet aux visiteurs et aux autorités de prendre la mesure de ce qu'on considère comme étant la fin d'un isolement, comme le relate la revue Le Conciliateur, le 15 juillet 1858. De plus, la tenue de l'exposition fait naître l'espoir d'une accélération du désenclavement ferroviaire de la région entière, notamment autour de la ligne Limoges-Montluçon, primordiale dans le transport des matières minérales.

Par ailleurs, la construction de la première gare et l'arrivée des voies ferrées engage logiquement la nécessité d'un aménagement urbanistique, dans une ville dont on critique régulièrement la structuration. Au cours du XIXe siècle, le point noir est sans nul doute l'impact de l'urbanisme, mal maîtrisé entre reconstructions après incendies et destructions de quartiers mal gérées, sur l'hygiène. L'arrivée du train est donc l'occasion de repenser le quartier attenant, même si c'est plutôt sous Othon Péconnet, maire de 1862 à 1867 que les premiers travaux d'envergure se font.

Aspect économique

Parallèlement à la construction de grandes cités ouvrières, parmi lesquelles la Cité des Coutures, achevée en 1932, oeuvre de Roger Gonthier jouxtant le site de la gare, le développement industriel de Limoges, dès le milieu du XIXe siècle, favorise l'implantation d'usines à proximité des deux gares de la ville, comme le fait Théodore Haviland en implantant sa grande usine de porcelaine avenue Emile Labussière en 1892. En effet, une telle situation des fabriques permettait un rapide approvisionnement en charbon. On estime d'ailleurs, en 1912, à 123 633 le nombre de tonnes de charbon acheminées par le train jusqu'à la gare de Limoges, la moitié étant brûlée par l'industrie porcelainière.

Cependant, l'arrivée du chemin de fer, ne permet que partiellement de contrebalancer l'éloignement des grands centres d'échanges. Par ailleurs, Limoges semble souffrir de l'absence d'axes connexes, la Vienne n'étant pas navigable commercialement. C'est pourquoi se développe plutôt une industrie de main d'oeuvre, à faible tonnage mais au coût de production et à la valeur élevés. Outre l'industrie porcelainière (très représentée dans ce grand quartier industrieux qui se constitue entre la gare des Charentes et la Vienne, entre autres près de la gare par l'usine Labesse, qui fonctionne dans le quartier du Chinchauvaud dès 1873) et l'industrie textile, l'industrie du cuir, dans une moindre mesure celle du papier, tirent profit du chemin de fer. Ainsi, l'usine de chaussures Heyraud s'implante en 1915 rue Hoche, près du Champ de Juillet, et déménage en 1941 avenue Garibaldi, à proximité. Les chaussures Monteux sont produites entre 1901 et 1933 dans deux grandes usines situées rue Beyrand. De même, la distillerie Lescuras est installée dès les années 1880 rue Armand Barbès, parallèle à la rue Hoche, et le site accueille par la suite successivement des entreprises de chaussure, une imprimerie et une usine de galoches.

Les usines n'ayant pas fait faillite avant la crise des années 1960 et 1970, en particulier les sites porcelainiers, sont délocalisées au cours des années 1980 et 1990 dans la Zone industrielle Nord.

Aspect social et politique

Syndicalisme et politique

Limoges est couramment surnommée « ville rouge », en raison de son passé historique tourmenté marqué par plusieurs révoltes et grèves ouvrières, ainsi que par la création de la CGT en 1895, facteurs de la puissance du PCF pendant le XXe siècle.

La gare, en tant que monument principal de la ville et symbole de sa réussite économique au tout début du XXe siècle, apparaît très rapidement comme étant un point symbolique pour les revendications politiques et syndicales. Elle apparaît jusqu'au début du XXIe siècle comme le point d'arrivée des manifestations syndicales, mais c'est plus encore la part importante des cheminots dans le syndicalisme local qui fait à plusieurs reprises de la gare le panneau d'affichage des réclamations. Déjà, en mai 1920, mécontents de la mauvaise situation économique et de la hausse du chômage, les cheminots conduisent le mouvement départemental de protestation. 1237 d'entre-eux se mettent en grève, sur les 2278 employés limougeauds de la compagnie du Paris-Orléans. De même, un autre rassemblement notamment constitué par la CGT s'effectue sur les quais de la gare le 10 décembre 2004, à l'occasion de la suppression des turbotrains sur la liaison Bordeaux-Lyon, pour protester contre le démantèlement des services publics.

Dans le débat sur la grande vitesse, la gare de Limoges s'avère être un lieu privilégié pour dénoncer certaines décisions politiques ayant un rapport direct avec le réseau ferroviaire régional. Ainsi, lorsque le gouvernement Raffarin annonce en décembre 2003 l'abandon du projet de TGV pendulaire entre Paris et Toulouse via Limoges, plusieurs élus bloquent symboliquement un train en gare de Limoges. En février 2004, plusieurs élus UMP de la région, parmi lesquels Bernard Murat ou Jean-Pierre Dupont, se regroupent sur les quais pour manifester leur approbation du nouveau Corail Téoz, destiné à supplanter les anciens Corails sur la ligne POLT, mais doivent faire face à des cheminots réaffirmant leur soutien au projet de TGV pendulaire écarté par le gouvernement. En réponse, des élus socialistes conduits par Jean-Paul Denanot, alors candidat à la présidence de région, prennent place dans un TER jusqu'en gare de Saint-Yrieix-la-Perche pour assurer leur soutien aux liaisons régionales.

Symbolisation de la gestion du socialisme municipal en place à Limoges dès 1889 avec Émile Labussière, plusieurs cités ouvrières sont construites dès le début du XXe siècle, parmi lesquelles la cité-jardin de Beaublanc en 1924 ou la Cité des Coutures, toute proche de la gare, qui précède les grands ensembles des années 1930 que sont les cités Betoulle, Ruben, Ranson et Thuillat. La cité des Coutures, directement dessinée par Roger Gonthier, est constituée de 540 logements à son achèvement en 1932, auxquels on ajoute des équipements collectifs, une cour intérieure et des commerces. Dans les années 1950, on construit 75 logements supplémentaires. Quartier très industriel, les Coutures accueillent dans leur cité une part importante d'employés de la chaussure - environ 15 % - mais aussi 4 à 5 % de cheminots.

Le quartier cheminot

C'est dans le même temps que se développe un véritable quartier cheminot autour de la gare, de part et d'autre de la rue Aristide Briand, développement qui se poursuit jusqu'aux années 1950. En supplément à la cité des Coutures, dont les occupants sont d'un point de vue socio-professionnel hétéroclites, la cité Malesherbes est construite pour accueillir les employés du chemin de fer, et en 1907 on inaugure l'église Saint-Paul-Saint-Louis.

Avec la suppression progressive de plusieurs dessertes majeures, et suivant la baisse continuelle de l'effectif salarié dans le secteur à Limoges, la « culture ferroviaire » de la ville s'estompe peu à peu pendant la deuxième moitié du XXe siècle, même si les alentours conservent plusieurs marques de ce passé. Demeurent toujours l'ancien économat réservé aux familles de cheminots, l'ancienne cantine, la cité Raoul Dautry et plusieurs équipements de loisirs installés par le comité d'entreprise de la SNCF.

Le quartier abrite par ailleurs, rue Saint-Augustin, le siège du Comité d'établissement SNCF de la région ferroviaire de Limoges, région englobant l'ensemble du territoire du Limousin, ainsi que le nord du département du Lot et la quasi totalité du département de l'Indre.

La gare dans la culture

Le 23 mars 2007, a été émis un timbre présentant la gare accompagnée d'une pièce en porcelaine de Limoges. Une médaille de la Monnaie de Paris à l'effigie de la gare a été mise en circulation en 2007. A l'occasion du 80e anniversaire de la gare, en 2009, une nouvelle médaille a été mise en vente en édition limitée, le seul 28 novembre 2009. Un spot publicitaire du parfum Chanel N°5, diffusé en 2009, réalisé par Jean-Pierre Jeunet avec Audrey Tautou, a été tourné à la gare des Bénédictins en mai 2008.

Jusque dans les années 1990, le « carillon » annonciateur des trains n'était autre que les premières notes du succès de l'accordéoniste Jean Ségurel, originaire de Chaumeil, en Corrèze, « Bruyères Corréziennes ».

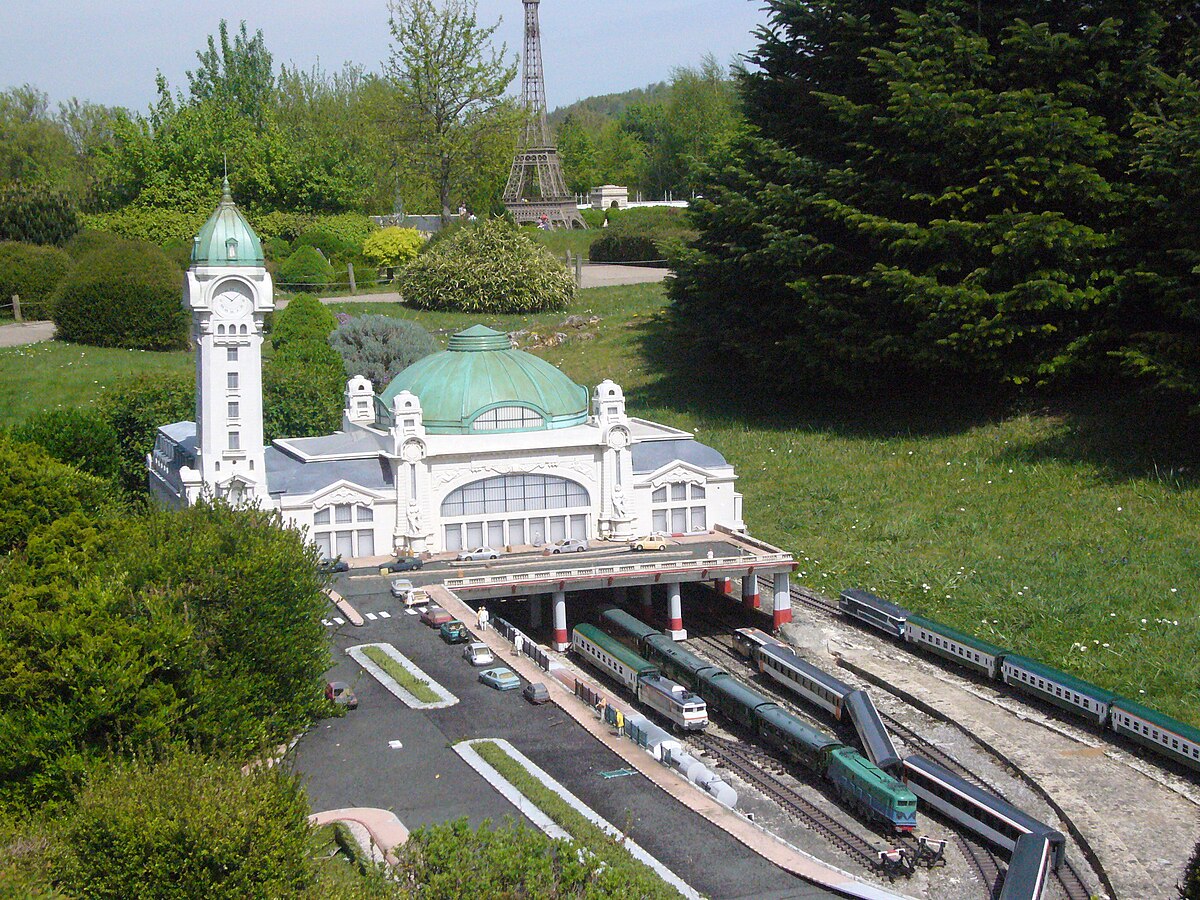

La gare de Limoges fait partie des monuments représentés au parc France Miniature, d'Élancourt, dans les Yvelines.

Le monument a été l'objet de deux films documentaires de Patrick Séraudie, commercialisés en 2009 : Au-delà du dôme, réalisé en 2000 et proposant de suivre les travaux de reconstruction consécutifs à l'incendie de 1998, et La gare de Limoges-Bénédictins, réalisé en 2002.

La présence de la gare est décelable dans l'œuvre de Georges-Emmanuel Clancier, notamment dans son célèbre roman Le Pain Noir :

— Georges-Emmanuel Clancier, Le Pain Noir, Paris, Robert Laffont, 1956.

En 2009, la chocolaterie Borzeix-Besse a réalisé une réplique de la gare qui a nécessité 180 kg de chocolat et 300 heures de travail.