Fusée (astronautique) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Déroulement du lancement d'une fusée

La campagne de lancement

La campagne de lancement d'une fusée comprend les étapes suivantes :

- l'assemblage de la fusée,

- la préparation et l'installation de la charge utile,

- le transfert de la fusée et de sa charge utile vers l'aire de lancement,

- le remplissage des réservoirs de la fusée (si celle-ci comporte des moteurs à propulsion liquide),

- le lancement.

Les phases de préparation

Les conditions de lancement

La latitude de la base de lancement a une incidence importante sur l'orbite qui peut être atteinte par la charge utilisée :

- une charge utile ne peut pas être directement lancée sur une orbite ayant une inclinaison inférieure à la latitude de sa base spatiale de départ. Ainsi depuis la base de Baïkonour (latitude = 45°), une charge utile ne peut pas atteindre directement l'orbite géostationnaire (inclinaison = 0°) : il est donc nécessaire après satellisation de modifier l'inclinaison du plan de l'orbite de 45°. Or, les modifications d'inclinaison de plan d'orbite sont particulièrement coûteuses en carburant car la charge utile en orbite se comporte comme un gyroscope en rotation : il faut ainsi imprimer une vitesse supplémentaire de 3 600 m/s à une charge utile pour modifier son plan d'orbite de 30° ;

- lorsque le lancement se fait vers l'Est, la rotation de la Terre fournit un supplément de vitesse au lanceur et au satellite. Le gain en vitesse dépend de la latitude : il est maximal au niveau de l'équateur (465 m/s) et nul aux pôles.

Pour ces deux raisons les bases de lancement situées près de l'équateur sont avantagées pour le lancement des satellites géostationnaire par rapport aux bases spatiales situées à des latitudes plus septentrionales (à l'origine de la décision de lancer de fusées Soyouz depuis la base spatiale de Kourou).

Le lanceur place la charge utile sur une orbite initiale qui dépend plusieurs paramètres :

- l'inclinaison i de l'orbite est déterminée par l'azimut Az du lanceur à la fin de sa phase propulsée et de la latitude l : cos (i) = sin (Az) × cos (l) ;

- la longitude du nœud ascendant ☊ dépend de l'heure du lancement et de la longitude ;

- l'argument du périgée ω qui détermine la position du périgée sur l'orbite dépend de la localisation du point d'injection et de la composante verticale de la vitesse (par rapport au sol). Le point d'injection se situe à l'arrêt de la poussée du lanceur : il correspond au début de la trajectoire du satellite sur son orbite. Si la composante verticale de la vitesse est nulle au point d'injection le périgée se confond avec le point d'injection.

L'heure de lancement est donc un facteur souvent important. Pour certains satellites héliosynchrones, la fenêtre de lancement est réduite à quelques minutes par jour. D'autres critères peuvent être pris en compte en particulier la position du soleil lorsque la charge utile entame son orbite : celle-ci a une incidence sur les capteurs pilotant le contrôle de l'orientation et sur l'éclairement des panneaux solaires.

Pour une sonde spatiale qui doit être mise en orbite ou survoler une autre planète, il est nécessaire de prendre en compte les positions relatives de la Terre et de la planète visée : pour des raisons de coût, ces sondes sont généralement conçues pour emporter une quantité de carburant correspondant aux configurations les plus favorables. Celles-ci peuvent n'apparaître qu'à des intervalles de temps éloignées (créneau d'environ huit mois tous les deux ans pour Mars). Le calendrier de réalisation du satellite tient évidemment compte de la fenêtre de tir mais à la suite de retard dans le développement ou de problèmes avec le lanceur, il est arrivé que, la fenêtre de tir ayant été manquée, le lancement soit reporté de plusieurs mois sinon de plusieurs années.

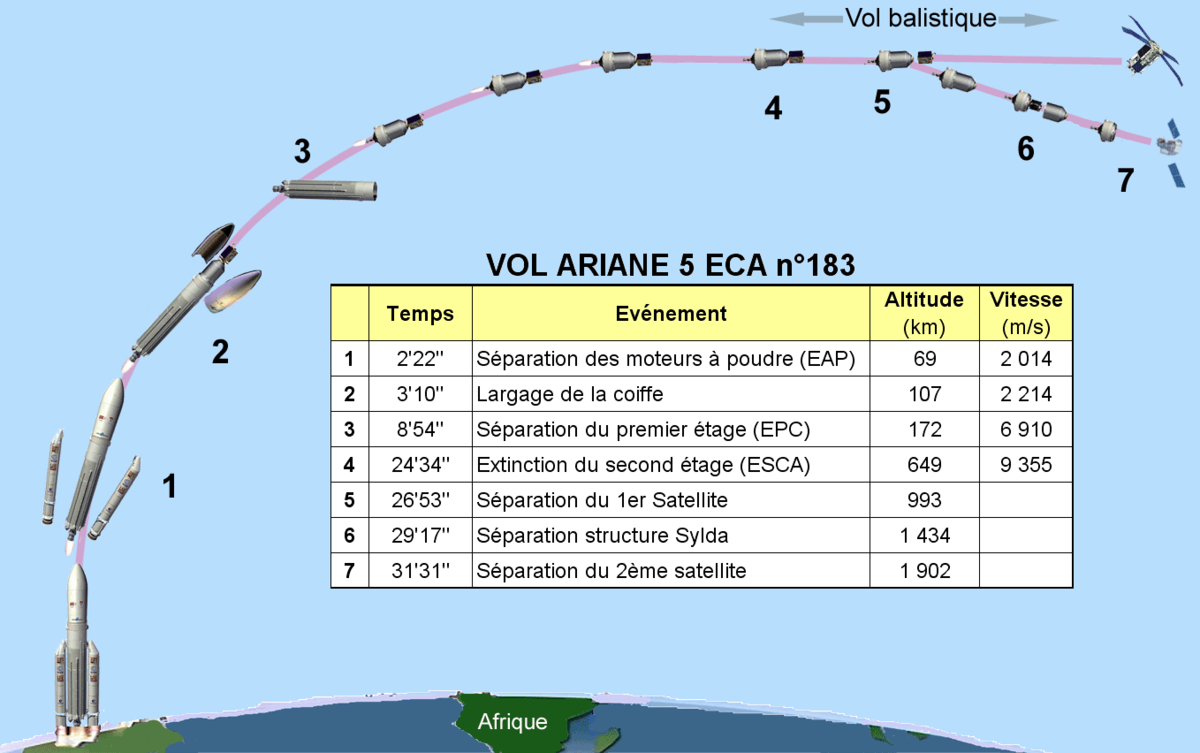

Décollage

La trajectoire d'une fusée est initialement verticale durant 10 à 20 secondes pour dégager la fusée des installations au sol.

Max Q

Durant la traversée de l'atmosphère la fusée est basculée dans le plan de sa future orbite avec un angle qui doit minimiser les efforts mécaniques qui s'exercent sur sa structure en réduisant au minimum la pression aérodynamique. Durant cette phase les rafales de vent doivent être amorties. Durant cette phase la pression aérodynamique, qui est fonction de la vitesse et de la densité de l'atmosphère, passe par un maximum (la PD max ou Max Q). La structure du lanceur doit être dimensionnée pour pouvoir supporter ces forces. Pour la fusée Ariane 5, la PD max est atteinte à une altitude de 13,5 km alors que la fusée est à une vitesse relative d'environ Mach 2.

La séparation des étages

La séparation des étages est effectuée à l'aide de charges pyrotechniques. Certains lanceurs comportent de petites fusées de séparation qui ralentissent l'étage largué pour éviter que celui-ci ne vienne percuter le reste de la fusée car l'extinction du moteur de l'étage largué n'est généralement pas totale (queue de poussée) tandis que l'allumage de l'étage suivant n'est pas immédiat. Après séparation, des fusées de tassement (ullage rocket en anglais) de faible puissance peuvent être allumés pour plaquer les ergols liquides au fond du réservoir et permettre une alimentation des moteurs principaux au démarrage malgré l'apesanteur.

- Si le vol est habité la tour de sauvetage, qui constitue un poids mort significatif, est larguée dès que l'altitude atteinte permet au vaisseau spatial d'interrompre le vol en toute autonomie.

Le rôle des étages supérieurs

Au-delà de 50 km l'atmosphère est suffisamment raréfiée pour que la pression aérodynamique devienne quasi nulle : il n'y a plus de contrainte sur l'orientation de la poussée. Si le vol est un lancement de satellites, arrivé à une altitude qui se situe selon les lanceurs entre 100 et 200 km d'altitude, la coiffe, dont le poids réduit la performance du lanceur, est larguée car la charge utile ne subit plus qu'une pression aérodynamique très faible.

La mise en orbite de la charge utile

Selon le type de mission, le lanceur place la charge utile immédiatement sur son orbite définitive (satellites en orbite basse) ou sur une orbite d'attente ou de transfert (satellite géostationnaire, sonde spatiale à destination d'une autre planète). Le lanceur après avoir décollé prend un azimut de manière à ce que le vecteur vitesse se rapproche le plus possible du plan d'orbite cible à l'extinction des moteurs du lanceur.

Lorsque le moteur du lanceur s'éteint la charge utile entame sa première orbite : c'est le point d'injection. Si par suite d'une défaillance partielle du lanceur, la vitesse de satellisation n'est pas atteinte, la charge utile effectue un vol balistique et retombe vers le sol. Si la composante verticale de sa vitesse par rapport au sol est nulle au point d'injection ce dernier se confond avec le périgée de l'orbite sinon le périgée se trouve à une altitude inférieure. Il subsiste toujours de petits écarts par rapport à l'orbite visée (les dispersions) qui sont corrigées dans les phases suivantes.

Avant le largage de la charge utile le lanceur modifie son orientation conformément au besoin de celle-ci. Le lanceur imprime une vitesse de rotation plus ou moins importante à la charge utile pour lui donner une certaine stabilité. Celle-ci se sépare alors du lanceur. Le lanceur peut répéter cette opération plusieurs fois s'il s'agit d'un lancement multiple. la charge utile libérée met en service ses panneaux solaires en les déployant si nécessaire (manœuvre parfois source de défaillances). Elle utilise ses senseurs pour définir son orientation dans l'espace et corrige celle-ci à l'aide de ses moteurs d'attitude de manière à pointer ses panneaux solaires et ses instruments dans la bonne direction.

La retombée et récupération éventuelle du lanceur

La trajectoire est calculée de manière à ce que après la séparation les étages retombent dans une zone dépourvue d'habitations.