Foraminifera - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Foraminifères | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||

| Classification | |||||||||

| Domaine | Eukaryota | ||||||||

| Règne | Chromalveolata | ||||||||

| Division | Rhizaria | ||||||||

| Super-embr. | Retaria | ||||||||

| Embranchement | |||||||||

| Foraminifera d'Orbigny, 1826 | |||||||||

| Classes de rang inférieur | |||||||||

| |||||||||

| Position phylogénétique | |||||||||

| |||||||||

| | |||||||||

| | |||||||||

Les foraminifères sont des protozoaires apparus au Cambrien. Le test (parfois baptisé, à tort, coquille), comprenant une ou plusieurs chambres (ou loculus ou loges), est muni d'un ou plusieurs foramen (orifice). Ils ont un mode de vie benthique (sur et dans le sédiment) ou planctonique (dans la colonne d'eau, et particulièrement dans la zone photique). Leur taille varie généralement de 38 µm à 1 mm (certains peuvent faire plus de 10 cm). Leur régime alimentaire est constitué de bactéries, d'algues, de larves de mollusques, de crustacés, de déchets variés.

Histoire de leur découverte

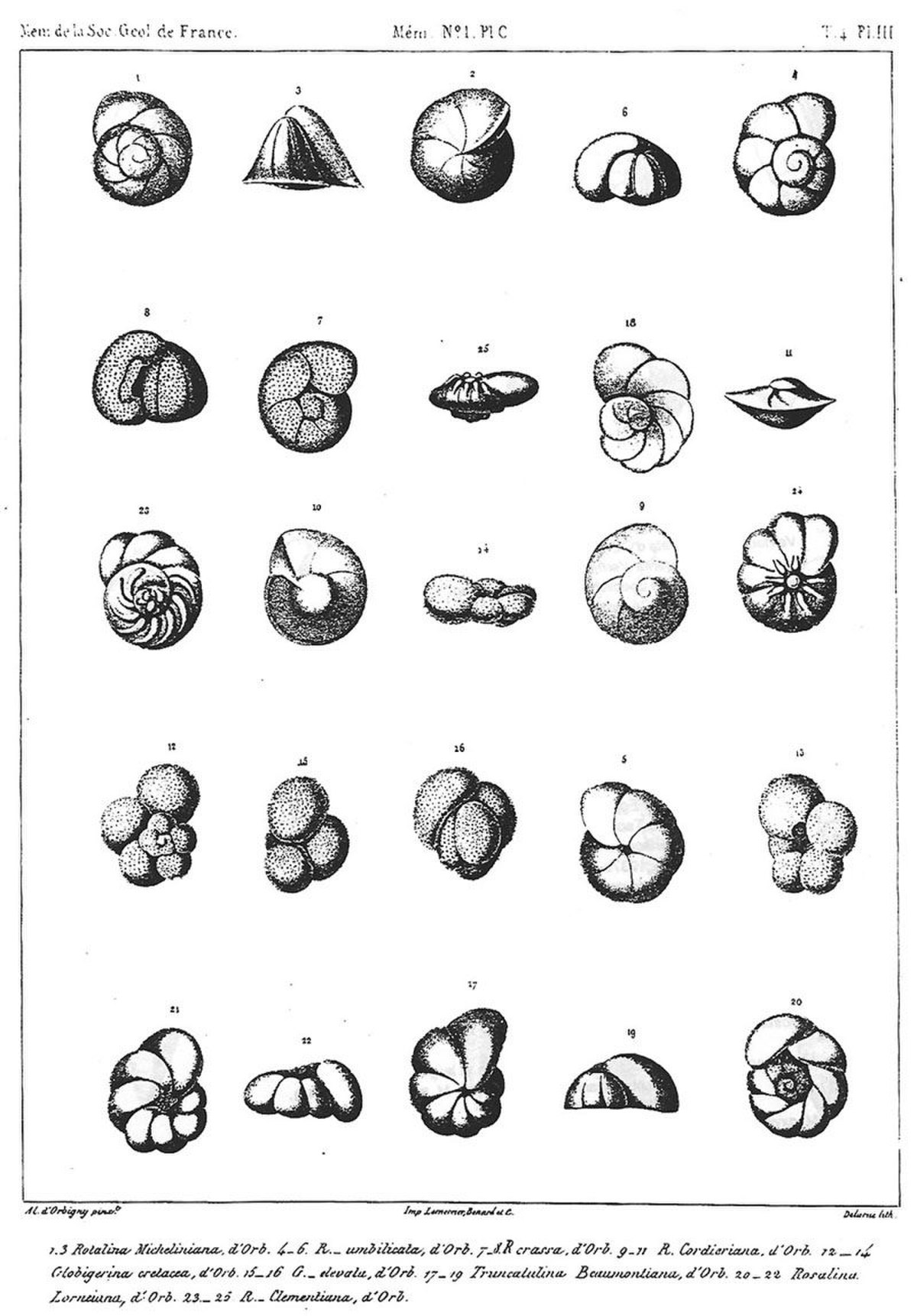

C'est en 1826 qu'Alcide Dessalines d'Orbigny (1802-1857) crée l'ordre des foraminifères dans un travail intitulé Tableau méthodique de la classe des céphalopodes. Au cours de sa vie, Orbigny va décrire 1 500 espèces, la plupart nouvelles pour la science. Il fut le premier à étudier leur mode de vie et les exigences écologiques. Mais la nature unicellulaire des foraminifères a été découverte par Félix Dujardin (1801-1860) en 1835. C'est grâce à leur étude qu'il découvre le protoplasme des organismes unicellulaires.

Les bases de la classification

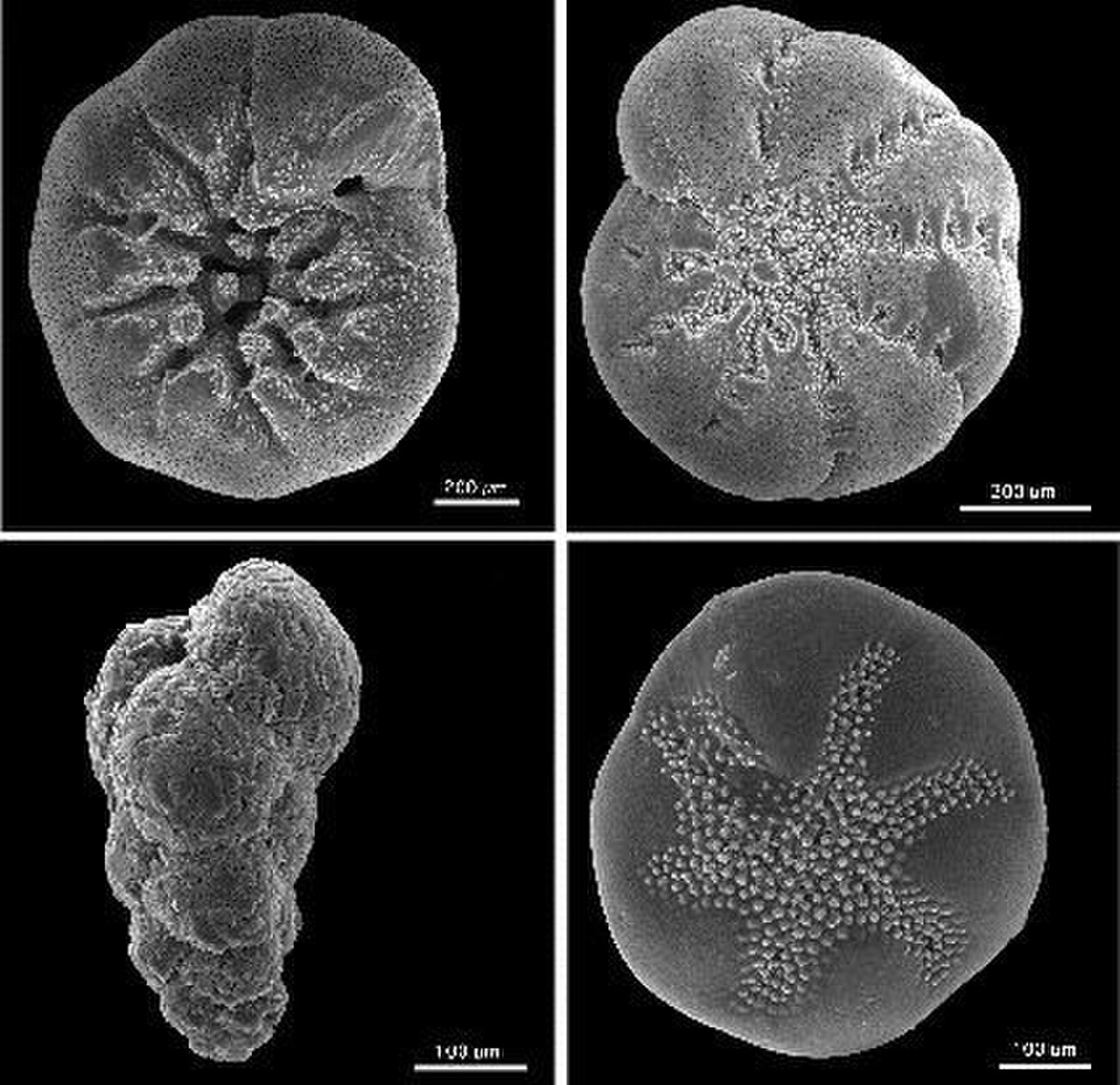

La composition de ce test (organique, agglutinés, carbonatés et siliceux) est le principal critère de classification des foraminifères et est à la base de la plupart des classifications, dont celle de Loeblich et Tappan (1964 et 1988). Les foraminifères à tests organiques sont principalement représentés par des foraminifères unicellulaires, les Allogromiina (sous-ordre). Ce sous-ordre est encore mal connu puisque, du fait de sa perte dans les assemblages fossiles, les micropaléontologues les ont très peu étudiés. Toutefois, actuellement, le groupe Gooday, à Southampton (Royaume-Uni), tente de combler le retard, tout au moins, sur leur reconnaissance. Les foraminifères à tests aggluttinés sont caractérisés par l'agglutinat de grains prélevés dans le sédiment (cf. Gaudryina sp., foraminifère en bas à gauche sur la planche proposée). Une sélection des grains pourrait s'opérer chez certaines espèces (e.g. Saccammina micaceus, qui présente uniquement des grains de micas). Deux types de foraminifères à tests carbonatés peuvent être différenciés. Les porcelanés ont un aspect blanc opaque, alors que les hyalins sont transparents et vitreux. Enfin, les foraminifères à tests siliceux sont extrêmement rares. Le deuxième critère de classification est l'agencement des loges. Ainsi, on peut distinguer plusieurs grands types de tests :

- tests uniloculaires ;

- tests pluriloculaires :

- tests sériés, les loges s'organisent en série (e.g. Gaudryina sp.);

- tests spiralés (à la façon des escargots ; les trois autres exemples sur la planche) ;

- tests discoïdes ;

- tests milioliformes. Les loges se forment successivement et individuellement dans plusieurs plans ;

- tests complexes.

Un troisième critère est l'ornementation du test. Le test peut être lisse, mais présente souvent des excroissances (côtes, épines, ponts suturaux...) et des dépressions. Enfin, un quatrième critère est la morphologie de l'ouverture principale et sa position. Ainsi, l'ouverture est parfois en relation avec des éléments supplémentaires (dents, lèvres, plaques...) et/ou à l'extrémité d'un col.

Utilisation potentielle des foraminifères récents

Omniprésents dans les milieux marins, ils occupent de très nombreuses niches écologiques (des marais maritimes aux plaines abyssales). Du fait de leur cycle de vie court (1 à 3 mois en moyenne, 1 an maximum), les foraminifères réagissent rapidement aux changements de leur environnement. Leurs populations peuvent croître ou diminuer, leur variété se transformer, les loges grandir ou se réduire... La pollution et les changements environnementaux (e.g. variations climatiques) peuvent ainsi conduire à une transformation radicale des populations de foraminifères. Ainsi, leur cycle de vie court et leur ubiquité dans le milieu marin, associés à une grande richesse dans le sédiment (analyses statistiques robustes), une méthode d'analyse peu onéreuse et aisée et à une trace dans le fossile (permet l'étude avant modification du milieu) font des foraminifères, en particulier benthiques, de bon bio-indicateurs de la qualité de l'environnement ou proxies des changements environnementaux.