Flutter auriculaire - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Nom du symptôme/signe : Flutter auriculaire | ||

|---|---|---|

| Code CIM-10 : | I48 | |

Le flutter auriculaire est un trouble du rythme supra-ventriculaire responsable d'une tachycardie régulière. Il est caractérisé par un aspect bien particulier de la ligne de base sur l'électrocardiogramme (en "dents de scie" ou en "toit d'usine").

Physiopathologie

La contraction cardiaque normale provient d'une dépolarisation (inversion de la polarité électrique de la membrane cellulaire) cyclique d'un groupe de cellules situées sur la partie haute de l'oreillette droite, le nœud sinusal. Cette dépolarisation se propage de haut en bas et de proche en proche, en direction du nœud auriculo-ventriculaire (il n'existe pas de voie de conduction spécialisée au niveau des oreillettes, contrairement aux ventricules cardiaques).

Dans certains cas, cette activité électrique peut boucler sur elle-même. On parle alors de ré-entrée permettant la pérennisation du trouble rythmique auriculaire. Ce circuit emprunte une grande partie de l'oreillette droite et passe, le plus souvent, par l'isthme cavo-tricuspide, partie se situant entre la partie basse de la valve tricuspide (séparant l'oreillette droite du ventricule droit) et la jonction entre la veine cave inférieure et cette même oreillette.

Il va être responsable d'une activité (contraction) régulière et rapide des oreillettes (250 à 300/minute). La transmission de l'influx électrique vers les ventricules se fait par l'intermédiaire du nœud auriculo-ventriculaire, ce dernier faisant office de filtre et ne laissant pas passer l'intégralité des signaux : en règle, chez le patient sans traitement, la conduction se fait en 2 pour 1 (deux contractions auriculaires entraînant une contraction ventriculaire). On parle alors de flutter 2/1 et le rythme ventriculaire est entre 125 et 150/min. Si le nœud auriculo-ventriculaire est défaillant ou si un traitement est administré, la conduction peut être altérée avec un aspect de flutter 4/1 (contractions ventriculaires régulières) ou dite à conduction variable.

La contraction rapide des oreillettes, même si elle est moindre que lors d'une fibrillation auriculaire, entraîne une perte de l'efficacité de la contraction auriculaire avec une diminution du débit cardiaque, une stagnation du sang dans les oreillettes avec un risque de formation de caillots (thrombus) dans ces cavités.

Causes

Le flutter auriculaire peut avoir :

- une origine cardiaque : cardiopathies (ischémiques, valvulopathie mitrale, embolie pulmonaire (cœur pulmonaire chronique), myocardite,

- être secondaire à une hyperthyroïdie,

- être lié à la prise de certains médicaments.

A noter qu'il est souvent idiopathique (aucune cause retrouvée).

Diagnostic

Signes fonctionnels

Le patient peut être totalement asymptomatique (il ne présente aucun signe clinique). Il peut ressentir des palpitations, se plaindre d'une fatigue asthénie, de malaises (lipothymies), d'une gêne respiratoire (dyspnée), d'une douleur thoracique (angor fonctionnel), d'angoisse.

Examen clinique

L'auscultation retrouve un rythme cardiaque rapide, régulier.

On recherchera des signes d'insuffisance cardiaque.

Examens complémentaires

Électrocardiogramme

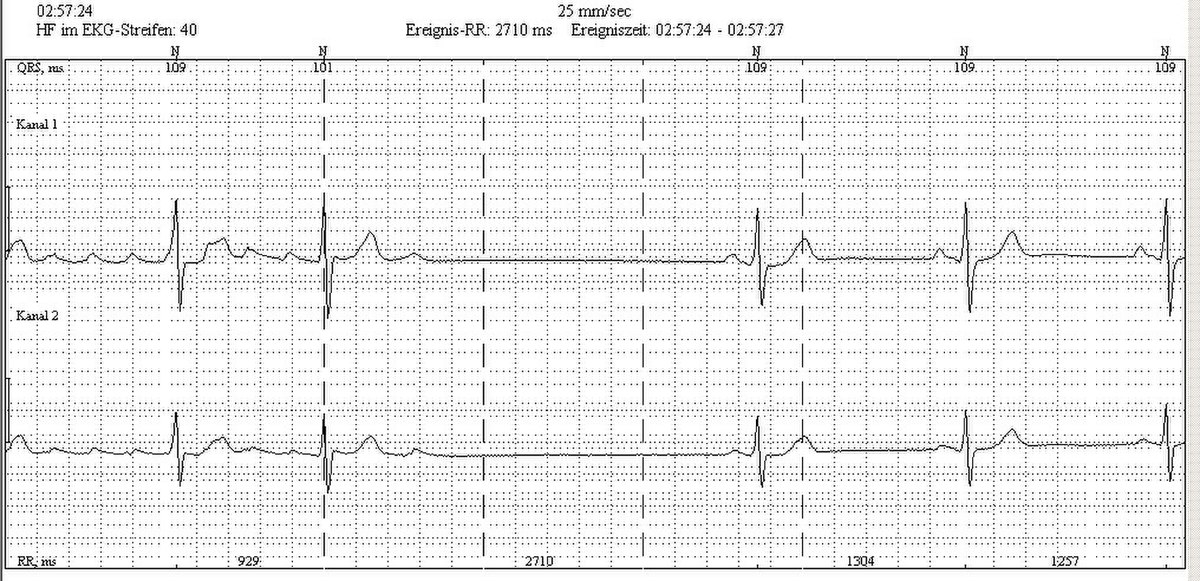

L'électrocardiogramme montre un aspect caractéristique : Les ondes P (témoin de la systole auriculaire) sont en "dents de scie", identiques et régulières, diphasiques (dont la phase négative prédomine : on parle alors d'onde F) et plus nettement marquées dans les dérivations D2, D3 et aVf.

L'aspect en est proche de celui de la tachysystolie auriculaire : dans ce dernier cas, l'activité auriculaire est également régulière, mais plus visible en V1-V2 et il n'existe pas cet apparence en "dents de scie".

Le flutter auriculaire doit être distingué de la fibrillation auriculaire, cette dernière montrant, sur l'ECG, une activité auriculaire complètement anarchique.

Au niveau des ventricules cardiaques, le rythme est d'environ 150/minute en cas d'un flutter 2/1. Les complexes QRS sont fins (sauf en cas de bloc de branche pré-existant où ils sont larges). La fréquence rapide des QRS peut masquer les ondes P, rendant le diagnostic moins aisé. Toute manœuvre (en particulier vagale) permettant de ralentir le rythme ventriculaire permet alors de démasquer les ondes F du flutter.

En dehors des crises (flutter paroxystiques), l'ECG est normal.