Fièvre typhoïde - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Fièvre typhoïde Classification et ressources externes | |

| CIM-10 | A01.0 |

|---|---|

| CIM-9 | 002 |

| DiseasesDB | 27829 |

| eMedicine | oph/686 med/2331 |

| MeSH | D014435 |

La fièvre typhoïde (du grec tuphos, torpeur) ou typhus abdominal est une maladie infectieuse décrite en 1818 par Pierre Bretonneau, causée par une bactérie de la famille Entérobactérie, du genre des salmonelles, et dont les espèces responsables sont: Salmonella enterica - typhi ou paratyphi A, B, C - . Salmonella enterica typhi est encore appelée bacille d'Eberth.

Épidémiologie

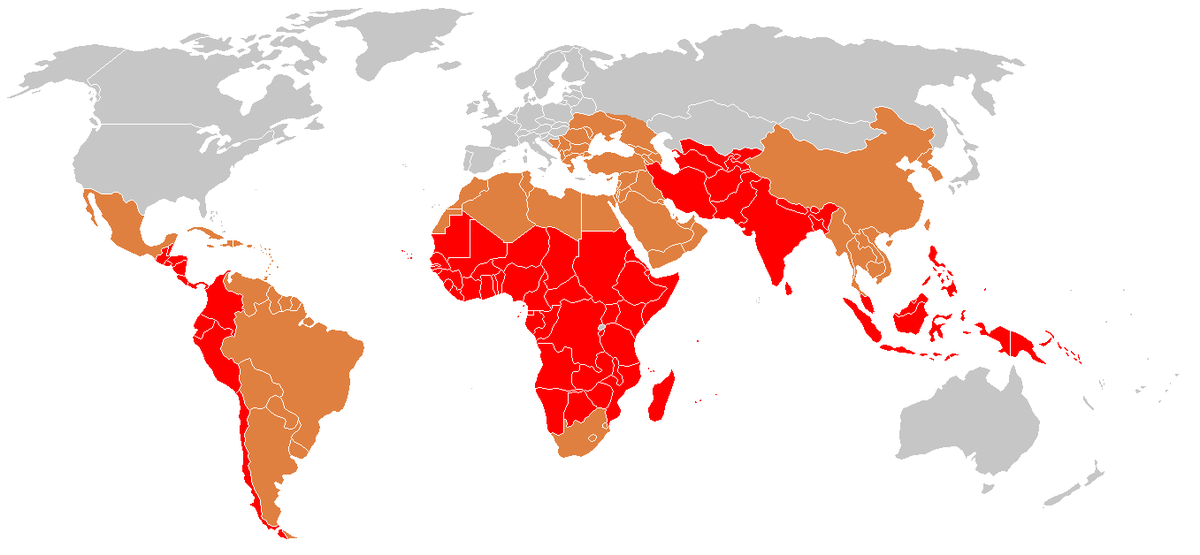

D'après l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de patients atteints dans le monde serait compris entre 16 et 33 millions de personnes, avec plus de 200 000 décès annuellement.

La contamination se fait par l'ingestion de boissons ou aliments souillés par les selles d'un homme infecté, malade, ou porteur sain. La typhoïde a rapidement régressé en France et en Europe suite à la javellisation de l'eau de boisson généralisée- du moins en ville- à partir de 1910.

La maladie est quasiment absente des pays développés, mais reste fréquente dans les autres. Sa prévalence est importante en Asie du Sud-Est, en Asie centrale et en Afrique du Sud. Le germe le plus souvent responsable reste Salmonella typhi, près de dix fois plus fréquemment retrouvé que les Salmonella paratyphi.

Le diagnostic

- Le germe n'est retrouvé dans le sang (hémoculture) que dans 60% des cas. Il peut être retrouvé de manière inconstante dans les selles et dans les urines.

- Le bilan sanguin standard ne montre que des anomalies non spécifiques: nombre habituellement normal des globules blancs qui sont parfois diminués (leucopénie), parfois diminution du nombre de plaquettes sanguines, signalant des formes graves.

- La recherche d'anticorps dirigés contre les antigènes O et H des salmonelles (test de Widal) ne permet pas de distinguer une infection actuelle d'une atteinte ancienne et guérie. Il existe depuis d'autres tests plus spécifiques, mais de réalisation difficile dans un pays du tiers monde.

Aspects cliniques

Quarante-huit heures après la contamination, survient un épisode de diarrhée transitoire. Cet épisode dure une dizaine de jours (8 à 15), et correspond à la période d'incubation, pendant laquelle il y a multiplication des salmonelles dans les ganglions mésentériques; il précède la phase de dissémination du germe dans le sang (septicémie).

Au début de la phase septicémique, on observe des troubles mineurs:

- maux de tête (sans raideur de la nuque,);

- insomnie, fatigabilité (asthénie);

- une fièvre atteignant un plateau à 40 °C, sans accélération du pouls: on parle d'une dissociation pouls-température;

- une rate grossie (splénomégalie);

- de possibles saignements de nez (épistaxis), une langue blanchâtre (dite saburrale);

- douleurs abdominales, diarrhée ou constipation, abdomen augmenté de volume et tendu météorisme.

Le malade est prostré, la prostration pouvant aller jusqu'à la torpeur, le délire, et à des signes digestifs intenses (diarrhées). C’est la destruction des salmonelles qui, libérant une substance toxique, l'endotoxine, provoque des ulcérations responsables d'hémorragies et de perforations digestives. Cette phase est responsable des complications qui peuvent entraîner le décès dans 30 % des cas en l'absence de traitement.