Fièvre du caoutchouc - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Fièvre du caoutchouc au Brésil

La première fièvre du caoutchouc au Brésil : 1879-1912

Pendant les quatre premiers siècles et demi après la découverte de l’Amérique, comme on ne découvrit pas d’importants gisements d’or ou de minéraux précieux dans l’Amazonie brésilienne, elle resta en état d’isolement, du fait que ni la couronne portugaise ni ultérieurement l’empire brésilien n’eurent d’intérêt à développer des actions gouvernementales pour stimuler le progrès de la région. Dépendant de l’exploitation forestière, l’économie régionale se développa sous forme de cycles ou « fièvres » en fonction de l’intérêt du marché pour les diverses ressources naturelles de la région.

Caoutchouc : des gains assurés

Le développement technologique et la Révolution industrielle en Europe furent l’élément déclencheur qui fit du caoutchouc naturel, jusqu’alors produit exclusivement amazonien un produit très demandé qui se valorisa sur le marché mondial engendrant des profits et des dividendes pour quiconque s’aventurait dans ce commerce.

À partir du début de la seconde moitié du XIXe siècle, le caoutchouc commença à exercer une forte attraction sur les entrepreneurs visionnaires. L’activité extractive du latex en Amazonie devint immédiatement une activité très lucrative. Le caoutchouc naturel conquit une position importante dans les industries d’Europe et d’Amérique du Nord, atteignant des prix élevés. Cela déclencha l’arrivée de personnes étrangères au Brésil, qui venaient dans l’intention de connaître le fameux arbre à caoutchouc et les méthodes d’extraction, dans le but de faire du profit par ce nouveau commerce.

L’extraction du caoutchouc est à l'origine de la création des villes de Manaus et Belém et d’autres agglomérations brésiliennes, qui devinrent rapidement des villes grâce à la richesse apportée par le caoutchouc.

Le projet de ligne ferroviaire

L’idée de construire un chemin de fer sur les rives des ríos Madeira et Mamoré apparut en Bolivie en 1846. Comme ce pays ne pouvait pas sortir la production de caoutchouc à travers son territoire, il était nécessaire de créer une alternative qui permette d’exporter le caoutchouc par l’océan Atlantique.

L’idée initiale optait pour la voie fluviale, empruntant le río Mamoré en territoire bolivien puis le río Madeira au Brésil. Mais le tracé présentait de grands obstacles naturels : vingt séries de rapides empêchant la navigation. On commença alors à réfléchir à la construction d’une voie ferrée remplaçant par voie de terre le tronçon fluvial problématique.

En 1867, les ingénieurs José et Francisco Keller organisèrent une grande expédition dans la région des rapides du río Madeira, pour trouver une forme plus adaptée de transport du caoutchouc et en même temps le meilleur tracé d’une éventuelle voie ferrée.

Bien que l’idée de la navigation fluviale fut compliquée, en 1869, l’ingénieur américain George Earl Church obtint du gouvernement bolivien la concession pour créer une entreprise afin d’explorer des alternatives pour assurer la navigation entre les rios Mamoré et Madeira. Mais peu de temps après et voyant les difficultés de cette entreprise, Church changea son projet et se focalisa sur la possibilité de construire un chemin de fer.

Les négociations continuèrent et en 1870, Church reçut du gouvernement brésilien le permis de construire une ligne ferroviaire pour contourner les rapides du río Madeira.

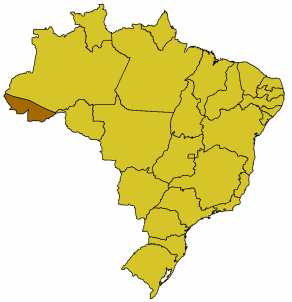

La question de l’Acre

Mais vers la fin du XIXe, l’extraction démesurée et incontrôlée du caoutchouc finit par provoquer un conflit international. Les travailleurs brésiliens pénétraient toujours plus avant dans les forêts du territoire bolivien, à la recherche de nouveaux arbres à caoutchouc pour en extraire le précieux latex, engendrant des conflits et des accrochages avec les Boliviens, ce qui entraîna les deux pays dans la guerre de l'Acre.

La République brésilienne actuellement appelée « vieille république », récemment proclamée, tirait un profit maximum des richesses venant de la vente du caoutchouc, mais la Questão do Acre (Question de l’Acre, comme étaient désignés les conflits frontaliers pour cause d’extraction du caoutchouc) préoccupait beaucoup.

L’intervention du diplomate Barón du Rio Branco et de l’ambassadeur Assis Brasil, en partie financée par les « magnats du caoutchouc », culmina avec la signature du traité de Petrópolis, menée à terme le 17 novembre 1903 sous le gouvernement du président Rodrigues Alves. Ce traité mit fin au contentieux avec la Bolivie, garantissant le contrôle et la possession par le Brésil des terres et forêts de l’Acre.

Le Brésil obtint la souveraineté définitive sur la région, donnant en échange de terres dans l’État du Mato Grosso, le paiement de deux millions de livres sterlings et de l’engagement de construire une ligne ferroviaire reliant le Mamoré et le Madeira et permettant le libre accès des marchandises boliviennes (en premier lieu le caoutchouc), aux ports brésiliens de l’Atlantique (à l’origine « Belém do Pará », à l’embouchure de l’Amazone).

En raison de cet épisode historique, la capitale de l’Acre reçut le nom de « Rio Branco » et deux municipalités le nom des deux plus importantes personnalités : « Assis Brasil » et « Plácido de Castro ».

La question de l’Acre du point de vue péruvien

Le territoire péruvien s’étendait jusqu’au río Madeira au Brésil. Cependant, entre 1867 et 1909, tout le territoire de l’Acre passa au Brésil sans livrer bataille. Les droits présumés du Brésil sur cette zone étendue remontaient au fait qu’en 1867, le président bolivien Mariano Melgarejo avait cédé des territoires péruviens au Brésil -comme s'ils lui appartenaient- et qu’il le fit à nouveau en 1889 par le traité de Petrópolis, après une longue guerre frontalière de près de 30 ans. Depuis lors le Brésil voulut s’approprier par la force les terres en question, en voulant s’étendre jusqu’au río Purús et au río Yurúa.

Le 25 octobre 1902, la garnison péruvienne d’Amuheya repoussa un détachement brésilien qui lui demandait d’abandonner sa position. En 1903, une barque avec à bord des Péruviens du commissariat de Chandles subit des coups de feu dans la région de l’Acre. En 1904, le colonel brésilien José Ferreira arriva au rio Santa Rosa, affluent du Purús, et confisqua du caoutchouc à des extracteurs péruviens. En novembre de la même année, la garnison d’Amuheya se rendit à des forces brésiliennes supérieures après deux jours de combats. La défense militaire de la région étant considérée comme impossible, la perte péruvienne devint effective par le traité Velarde-Rio Branco de 1909 et un découpage territorial complémentaire eut lieu par le traité Polo-Sánchez Bustamante, également en 1909.

Construction, apogée et déclin du chemin de fer Madeira - Mamoré

La ligne ferroviaire Madeira-Mamoré, connue également comme le « chemin de fer du diable » (Ferrovia do Diabo en portugais), car sa construction coûta la vie de près de six mille travailleurs, fut construite sous la direction de l’entrepreneur américain Percival Farquhar. La construction de la ligne commença en 1907 sous le gouvernement d’Afonso Pena et fut un des épisodes les plus significatifs de l’histoire de la colonisation de l’Amazonie, montant la claire intention d’intégrer la région dans le marché mondial par le biais de la commercialisation du caoutchouc.

Le 30 avril 1912, fut inauguré le dernier tronçon de la ligne ferroviaire. Cependant, le destin de ce chemin de fer qui fut construit dans l’objectif de transporter le caoutchouc et d’autres produits de la région amazonienne, tant de la Bolivie que du Brésil, jusqu’aux ports de l’océan Atlantique, se termina mal, à cause de la chute vertigineuse du prix du latex sur le marché mondial qui ruina le commerce du caoutchouc, de la mise en service de deux autres lignes ferroviaires (l’une construite au Chili et l’autre en Argentine) qui supplantèrent le transport de produits par le chemin de fer Madeira-Mamoré, et de la mise en service du canal de Panama le 15 août 1914.

À ces faits, s’ajoutèrent les facteurs environnementaux : la forêt amazonienne elle-même, avec sa pluviosité élevée, se chargea de détruire des tronçons entiers de la voie, des plates-formes et des ponts, rendant la maintenance de la ligne très difficile.

Le chemin de fer fut déclassé partiellement dans les années 1930 et totalement en 1972, année où fut inaugurée la route transamazonienne. Actuellement, sur les 364 km, seul un tronçon de 7 km reste en activité, exploité à des fins touristiques.

Apogée, raffinement et luxe

La ville brésilienne de Manaus, située dans l’État d’Amazonas, était considérée à cette époque comme la plus développée du Brésil et l’une des plus prospères du monde ; c’était la seule cité du pays équipée de l’éclairage électrique et de systèmes d’adduction d’eau et d’assainissement. Manaus vécut son apogée entre 1890 et 1920, jouissant de technologíes que les villes du sud du Brésil ne possédaient pas, telles le tramway électrique, des avenues construites sur des marais asséchés, outre des édifices imposants et luxueux comme le Théâtre Amazonas, le palais du gouvernement, le marché municipal et la maison de la douane.

L’influence européenne se fit visible dans la ville de Manaus, surtout dans son architecture et dans le mode de vie, faisant du XIXe siècle la meilleure période économique vécue par la ville. La région amazonienne était à l’origine, à l’époque, de presque 40 % de toutes les exportations du Brésil. Les nouveaux riches de Manaus en firent la capitale mondiale du commerce de diamants. Grâce au caoutchouc, le revenu par tête de Manaus était deux fois supérieur à celui de la région productrice de café (São Paulo, Río de Janeiro et Espírito Santo).

Massacre et esclavage, conséquence de la fièvre du caoutchouc

Pendant la première fièvre du caoutchouc, les territoires amazoniens étaient habités dans leur plus grande partie par des ethnies indigènes. L’arrivée des colonisateurs à la recherche du précieux caoutchouc dans ces territoires causa un choc culturel avec les indigènes qui dans la plupart des cas déboucha sur la torture, l’esclavage et les massacres.

Fin du monopole amazonien du caoutchouc

Quand la ligne ferroviaire Madeira-Mamoré fut achevée en 1912, il était très tard : l’Amazonie perdait déjà la primauté du monopole de production parce que les arbres à caoutchouc plantés par les Anglais en Malaisie, à Ceylan et en Afrique sub-saharienne, à partir de graines sorties illégalement d’Amazonie, se mirent à produire du latex avec une plus grande efficacité et productivité. En conséquence, la diminution des coûts de production se répercuta sur le prix final, ce qui leur permit de prendre le contrôle du commerce mondial du produit.

Le caoutchouc provenant d’Amazonie vit son prix devenir moins compétitif sur le marché mondial, se reflétant dans la stagnation de l’économie régionale. La crise du caoutchouc s’aggrava faute de vision entrepreneuriale et gouvernementale qui se refléta dans l’absence d’alternatives qui auraient rendu possible le développement régional, ce qui entraîna le déclin des autres villes amazoniennes.

Outre le chemin de fer Madeira-Mamoré et les villes de Porto Velho et Guajará-Mirim qui sont l’héritage de cette apogée, la crise économique à la fin de la fièvre du caoutchouc, laissa des traces profondes dans toute la région amazonienne : l’écroulement du revenu des États, un taux de chômage élevé, l’exode rural et urbain, des exploitations et des fermes complètement abandonnées et surtout l’absence totale d’espoir au sein de la population qui décida de rester dans la région.

De nombreux travailleurs des zones caoutchoutières, privés des revenus de l’extraction, s’établirent dans la banlieue de Manaus et d’autres villes à la recherche de meilleures conditions de vie. Là, faute de trouver un endroit pour vivre, ils commencèrent à partir de 1920, la construction d’une « ville flottante », que se consolida dans les années 1960.

Avant cette crise, le gouvernement central du Brésil, créa, dans le but de contrôler la crise, une institution appelée « Superintendance de défense du caoutchouc », mais elle se montra inefficace et ne réussit pas résoudre la crise ; elle fut liquidée peu de temps après sa création.

Dans les années 1930, Henry Ford, le pionnier de l’industrie automobile nord-américaine, entreprit de semer des arbres à caoutchouc en Amazonie, à l’aide de techniques de culture et de traitements spéciaux, mais cette initiative n’eut pas de succès car les plantations furent attaquées par une maladie qui affectait les feuilles des arbres.

La seconde fièvre du caoutchouc : 1942-1945

L’Amazonie devait vivre à nouveau l’apogée du caoutchouc pendant la Seconde Guerre mondiale, cependant elle ne dura pas longtemps. Du fait que les forces japonaises réussirent à dominer militairement le Pacifique-Sud durant les premiers mois de 1942 et qu’ils envahirent la Malaisie, le contrôle des zones caoutchoutières d’Asie passa entre les mains nipponnes, ce qui entraîna la perte par les Alliés de 97 % de la production de caoutchouc asiatique.

La bataille du caoutchouc

Dans le but de résoudre le problème du défaut d’approvisionnement en caoutchouc dont souffraient les forces alliées, le gouvernement brésilien conclut un accord avec le gouvernement américain (accords de Washington), qui déclencha une opération à grande échelle d’extraction de latex en Amazonie, connue sous le nom de « bataille du caoutchouc ».

Comme les zones d’extraction étaient abandonnées, comptant seulement 35 000 travailleurs, le grand défi de Getúlio Vargas, alors président du Brésil, consista à augmenter la production annuelle de latex de 18 000 à 45 000 tonnes, comme le demandait l’accord conclu avec les Américains. Pour une telle tâche, il semblait qu’un effectif de 100 000 hommes serait nécessaire.

Le recrutement des personnes intéressées à travailler dans les zones d’extraction en 1943 fut exécuté par le « Service spécial de mobilisation des travailleurs pour l’Amazonie » (SEMTA), sis dans le Nord-Est brésilien dans la ville de Fortaleza, créé par l’« Estado Novo » d’alors. Le choix du Nord-Est pour le siège se justifiait essentiellement comme réponse à une sécheresse dévastatrice dans la région et à la crise précédente que les paysans de la région eurent à affronter.

Outre le SEMTA, le gouvernement créa dans l’intention de soutenir la « bataille du caoutchouc » la « Superintendance pour l’approvisionnement de la vallée amazonienne » (SAVA), le « Service spécial de santé publique » (SESP) et le « Service de navigation de l’Amazonie et de l’administration du port de Pará » (SNAPP). Il créa également une institution appelée « Banque de crédit du caoutchouc » transformée en 1950 en « Banque de crédit de l’Amazonie »'.

L’organisme international Rubber Development Corporation (RDC), financé par des capitaux d'industriels américains, payait les frais de déplacement des migrants (appelés à cette époque les brabos). Le gouvernement des États Unis versait au gouvernement brésilien la somme de cent dollars pour chaque travailleur arrivé en Amazonie.

Des milliers de travailleurs de diverses régions du Brésil répondirent à l’appel du président et se lancèrent dans l’aventure pour extraire le précieux latex. 54 000 travailleurs de la seule région du Nord-Est se rendirent en Amazonie, la majorité d’entre eux venant de l’État du Ceará. Pour cette raison, les nordestinos reçurent le surnom de « soldats du caoutchouc ».

À nouveau, la région connut la sensation de richesse et prospérité. L'argent se remit à circuler à Manaus, à Belém et dans les villes voisines, renforçant l'économie régionale.

L’équipement de base

Chaque travailleur signait un contrat avec le SEMTA qui offrait un petit salaire durant le voyage jusqu’en Amazonie. Dès leur arrivée, ils recevaient une rémunération de 60 % de tous les gains obtenus grâce au caoutchouc.

Le trousseau de base que recevait chaque travailleur à la signature du contrat consistait en :

- un jeans ;

- une chemise de calicot blanc ;

- un chapeau de paille ;

- une paire d’espadrilles en crin de cheval ;

- une corbeille ;

- une assiette ;

- des couverts ;

- un hamac ;

- une cartouche de cigarettes Colomy ;

- un sac à dos.

Après avoir été recrutés, les travailleurs étaient logés dans un bâtiment construit à cette fin, sous une stricte surveillance militaire pour être ensuite embarqués à destination de l’Amazonas dans un voyage qui pouvait durer de deux à trois mois.

Un chemin sans retour

Pour beaucoup de travailleurs provenant du Nord-Est et d’autres régions du Brésil, cette aventure était un chemin sans retour. Environ 30 000 travailleurs du caoutchouc sont morts abandonnés en Amazonie après avoir épuisé toutes leurs forces à extraire l’« or blanc ». Ils mouraient de malaria, de fièvre jaune, d’hépatite ou agressés par des animaux tels que jaguars, serpents et scorpions. Le gouvernement brésilien ne tint pas sa promesse de transporter les « soldats du caoutchouc » de retour vers leurs régions d’origine à la fin de la guerre ; on estime que seulement 6 000 hommes réussirent à revenir (par leurs propres moyens). Les travailleurs survivants de cette bataille sont reconnus comme des héros nationaux dans tout le Brésil à l’égal des forces brésiliennes qui participèrent à la Seconde Guerre mondiale.