Faune abyssale - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

L'expression faune abyssale désigne généralement l'ensemble des espèces animales marines, mais aussi certains protistes et bactéries marins, vivant à partir de 200 mètres de profondeur et au-delà, à partir de la zone aphotique (zone mésale, zone bathyale, zone abyssale et zone hadale), où la photosynthèse ne peut plus avoir lieu.

En ces lieux ou la lumière est insuffisante pour le développement des végétaux, seuls la vie animale et celle de certains microorganismes non végétaux (protistes, bactéries, archées, virus, etc.) est possible.

De manière plus scientifique, la faune abyssale ne désigne que la faune de la zone abyssale, c'est-à-dire vivant entre 4 000 et 6 000 m de profondeur.

Cette faune inclut des représentants de presque tous les embranchements d'animaux marins (dont quelques espèces amphibies, puisque l'éléphant de mer peut plonger à plus de 1 580 mètres de profondeur, la tortue luth à 1 200 mètres et le manchot à 350 mètres) mais de nombreuses espèces se sont adaptées à la vie abyssale, benthique ou pélagique, évoluant pour survivre dans des milieux hostiles : fortes pressions, faible luminosité (voire obscurité totale à partir de la zone abyssale), faible température (excepté près des sources hydrothermales) disponibilité de la nourriture limitée.

De nombreuses méthodes évolutives originales permettent aux espèces animales marines vivant en dessous de la couche aphotique de s'acclimater à ces conditions extrêmes.

Les plus connus sont :

- la bioluminescence (production de luminescence à partir de cellules spécialisées : les photocytes, de réaction entre la luciférine et la luciférase dans des glandes épidermiques spéciales, ou de bactéries symbiotiques, comme Vibrio fisheri) ;

- les modifications corporelles : développement d'un illicium, adaptation aux grandes pressions (cage thoraciques plastiques, os et muscles plus légers, corps remplis de fluides et sans air, vessie natatoire réduites ou absentes chez certains poissons, etc.) ;

- l’adaptation à la vie à proximité des Monts hydrothermaux et des suintements froids, qui lâchent des gaz, parois à haute températures (Sulfure d'hydrogène pour les fumeurs noirs, silices et anhydrites pour les fumeurs blancs, méthane et hydrocarbures pour certains suintements froids, etc.) des bactéries symbiotiques fixant ces gaz (chimiosynthèse) et permettant à de nombreux animaux de se nourrir et de se protéger de la chaleur des cheminées hydrothermales.

Répartition de la faune abyssale

Zone mésale

Appelée aussi zone crépusculaire ou zone de pénombre, elle commence à 200 m et termine à 1 000 m. Elle est caractérisée par une faible luminosité, empêchant le développement de la photosynthèse chez les plantes. Algues, alismatales aquatiques et diatomées sont donc absents.

Les sources de nourriture se font rares dans les profondeurs; outre la neige marine, les seules sources de nourriture disponibles sont les animaux abyssaux eux-mêmes; expliquant la grande population de prédateurs en ces lieux. Tout en bas de la chaîne alimentaire, se trouvent les plus petits organismes zooplanctoniques, nanoplanctoniques et picoplanctoniques, qui migrent vers la zone euphotique pour se nourrir de phytoplancton, avant de revenir à leur couche initiale.

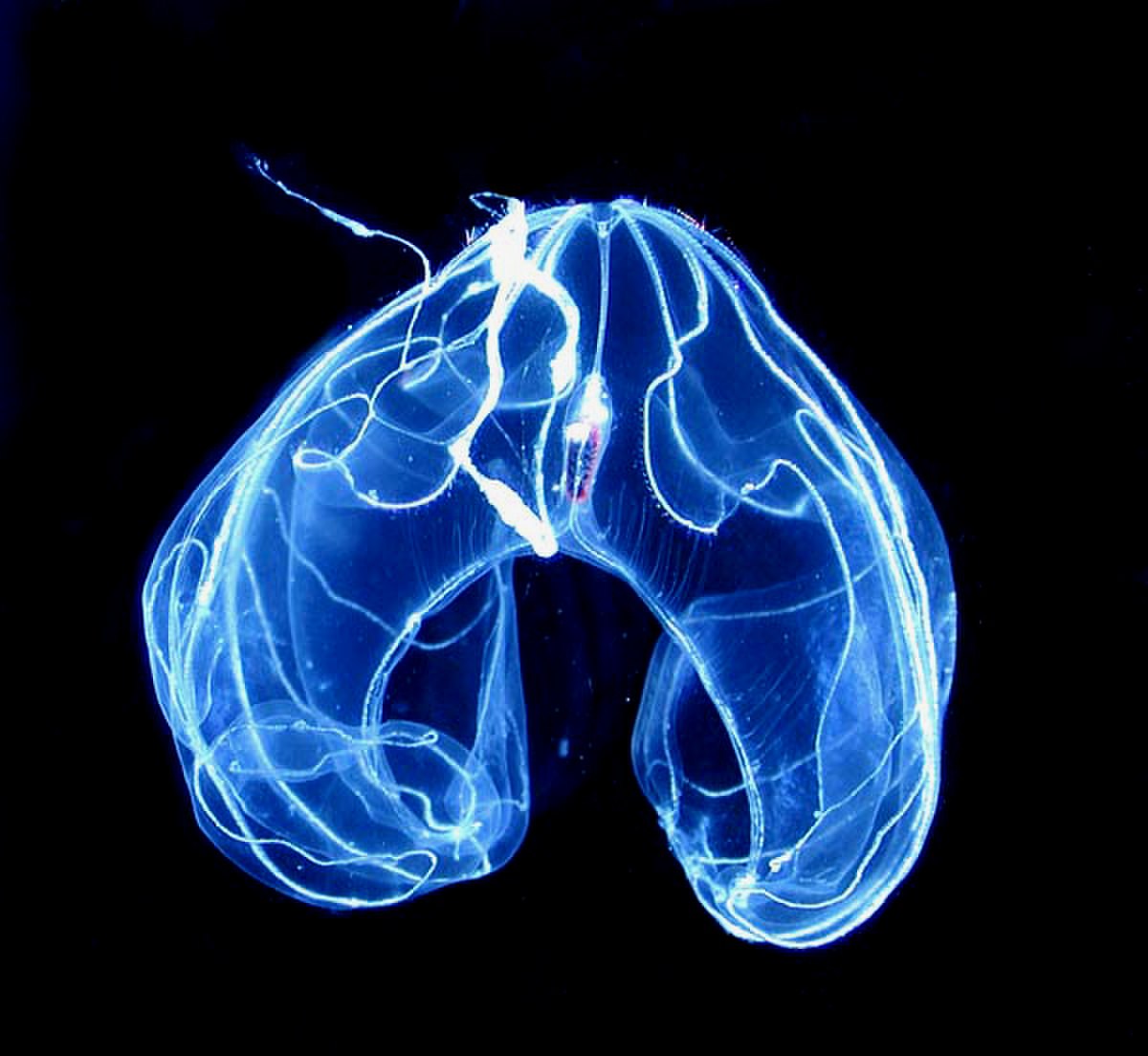

Sur le pélagos, les prédateurs sont abondants : calmars, salpes, méduses, siphonophores, cténophores, crevettes, poissons cartilagineux (requins, chimères, etc.) ainsi que de nombreux poissons osseux, comme le poisson hachette, les poissons dragons (Malacosteus, Aristostomias et Pachystomias), le régalec, le barracudina ou encore le scopélide.

Sur le benthos, vers tubicoles, actinies, crinoïdes, bivalves, brachiopodes, gorgones, pennatules, bryozoaires, tuniciers, éponges, holothuries, hydroïdes, galathées, raies, poissons plats, et autres sont abondants.

Zone bathyale

La zone bathyale s’etend de 1 000 à 4 000 mètres de profondeur. C’est le plus grand de tous les étages océaniques. À partir de 1 000 mètres, la lumière ne pénètre plus, hormis une faible lumière bleue qui a pour origine la bioluminescence animale.

Sur le pelagos, les animaux bioluminescents sont nombreux. On trouve de nombreux céphalopodes (comme le calmar vampire, la pieuvre dumbo ou le calmar diaphane, par exemple) des nombreuses crevettes, des cténophores, requins, ainsi que de nombreux poissons osseux, dont beaucoup utilisent la bioluminescence pour chasser ou se défendre : linophryne (baudroies abyssales), anoplogaster, grangousiers, Lasiognathus, grenadiers, hoplosthètes, etc.

Sur le benthos, (qui comprend le talus continental) on trouve notamment des lis de mer, des éponges, des ophiures, des raies et des poissons plats. C'est souvent dans cette zone (ainsi que parfois sur la plaine abyssale) que se déposent de grandes carcasses de baleines et de gros poissons; ces grandes sources de nourriture génèrent, sur les fonds boueux où ces cadavres se déposent, un grand attrait pour de nombreux animaux charognards, comme les myxines, les laimargues et divers arthropodes ainsi qu'un nombre incalculable de vers, bactéries et autres microorganismes se nourrissant des corps morts en décomposition de grands animaux déposés sur les grands fonds.

C'est aussi à cet étage que l'on trouve la grande majorité des communautés hydrothermales.

| Une étoile de mer (Benthopecten sp.) et une ophiure au mont sous-marin de Davidson (-2461 m) | Un poulpe (Benthoctopus sp.) et un bivalve (Acesta mori) au mont sous-marin de Davidson à 1461 mètres de profondeur. | ||

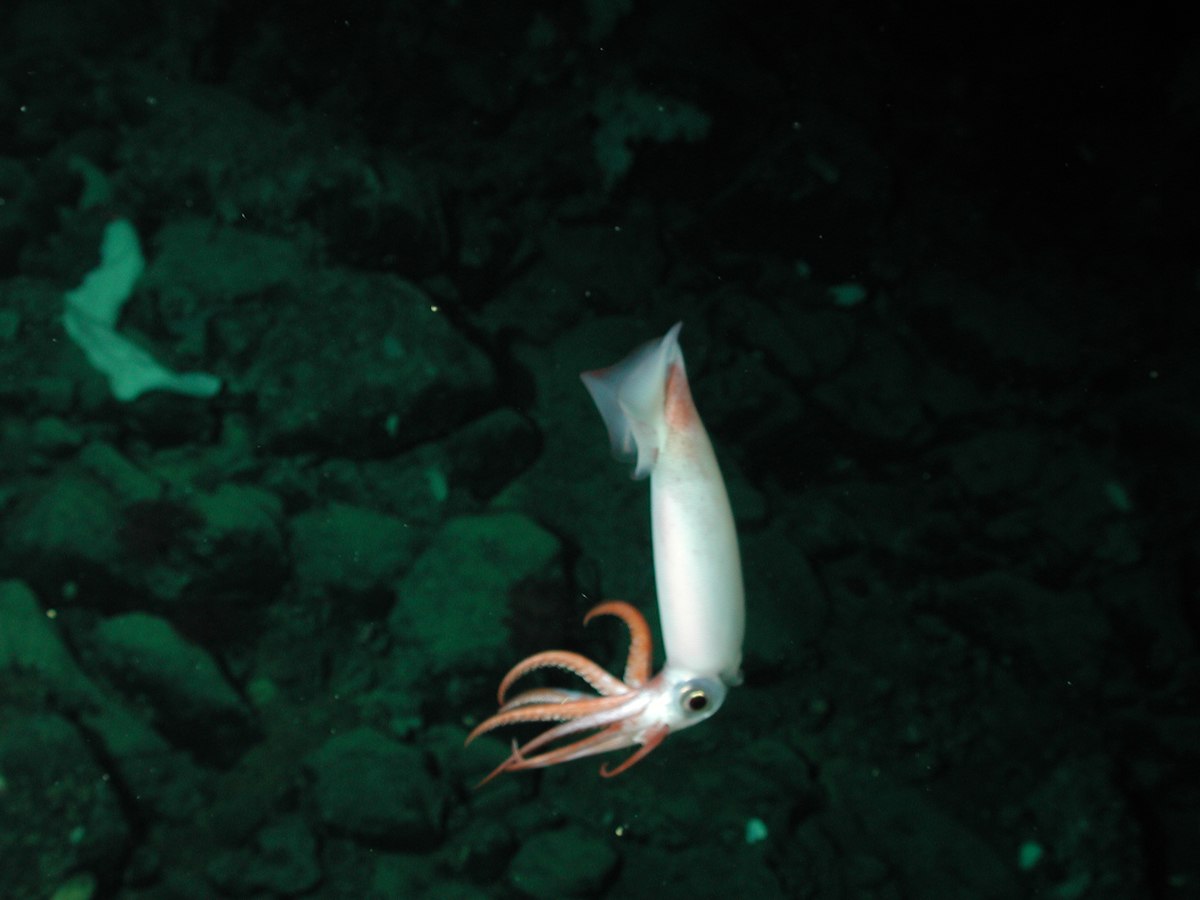

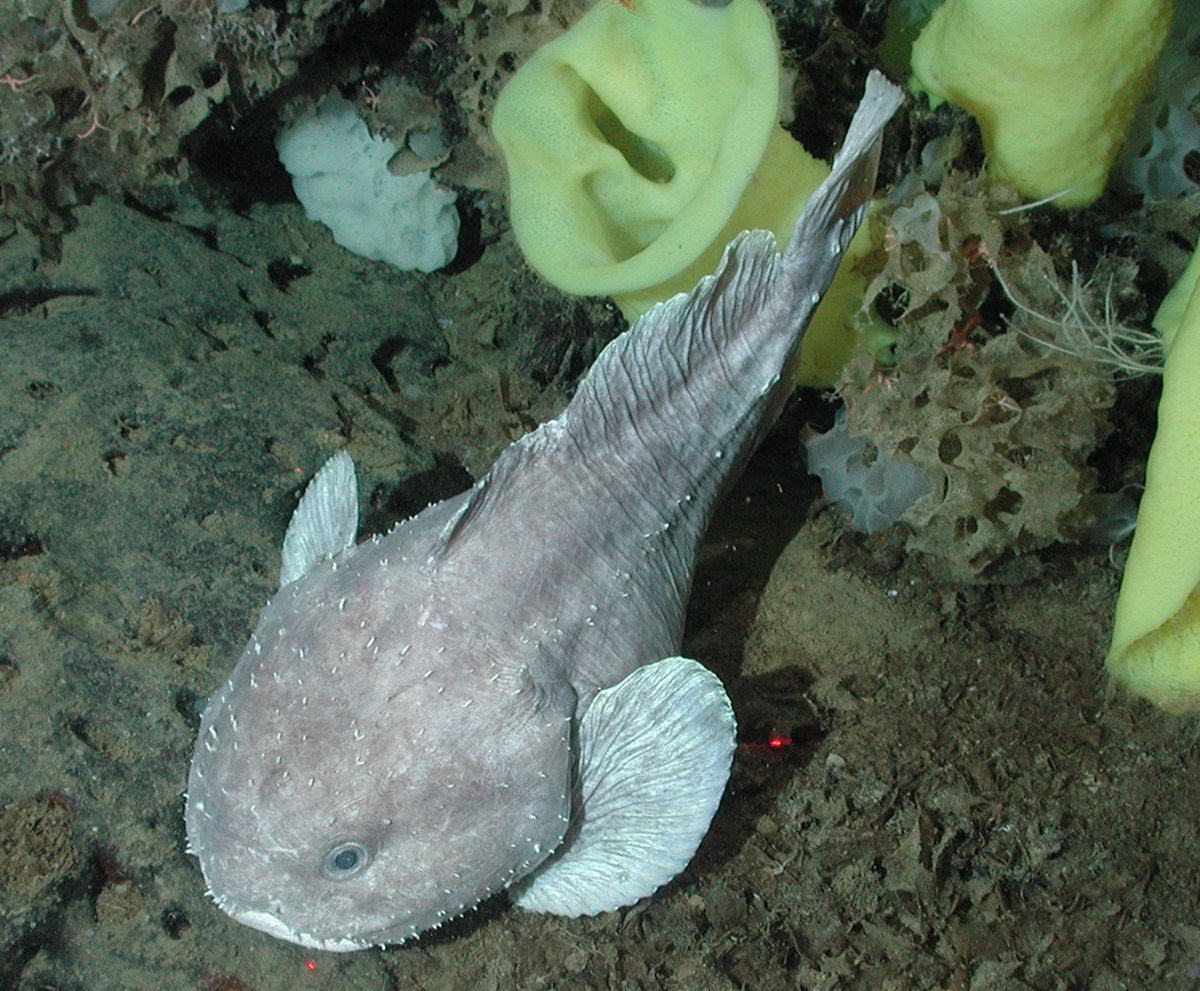

| Un jeune Careproctus ovigerum, et une éponge du genre Asbestopluma à 1324 mètres de profondeur (mont sous-marin de Davidson). | Une actinie photographiée à 1874 mètres de profondeur (mont sous-marin de Davidson). Cette actinie d'eaux profondes fait partie d'une famille appelée Hormathiidae, incluant des espèces appelées Attrape-mouche de Vénus. En effet, pour chasser, ils utilisent leur partie supérieur comme des mâchoires pour capturer une proie à portée et la manger. Cette technique est aussi utilisée par la plante carnivore du même nom, qui à donnée le nom vernaculaire à l'actinie. | Un calamar (Gonatus onyx) Au mont sous-marin de Davidson (-1328 m). La femelle de cette espèce possède un comportement hors du commun : à la différence des autres espèces de calmars, elle n'abandonne pas ses œufs aussitôt pondus : elle les garde dans une poche noire spéciale jusqu'à l'éclosion, sous ses tentacules. | |

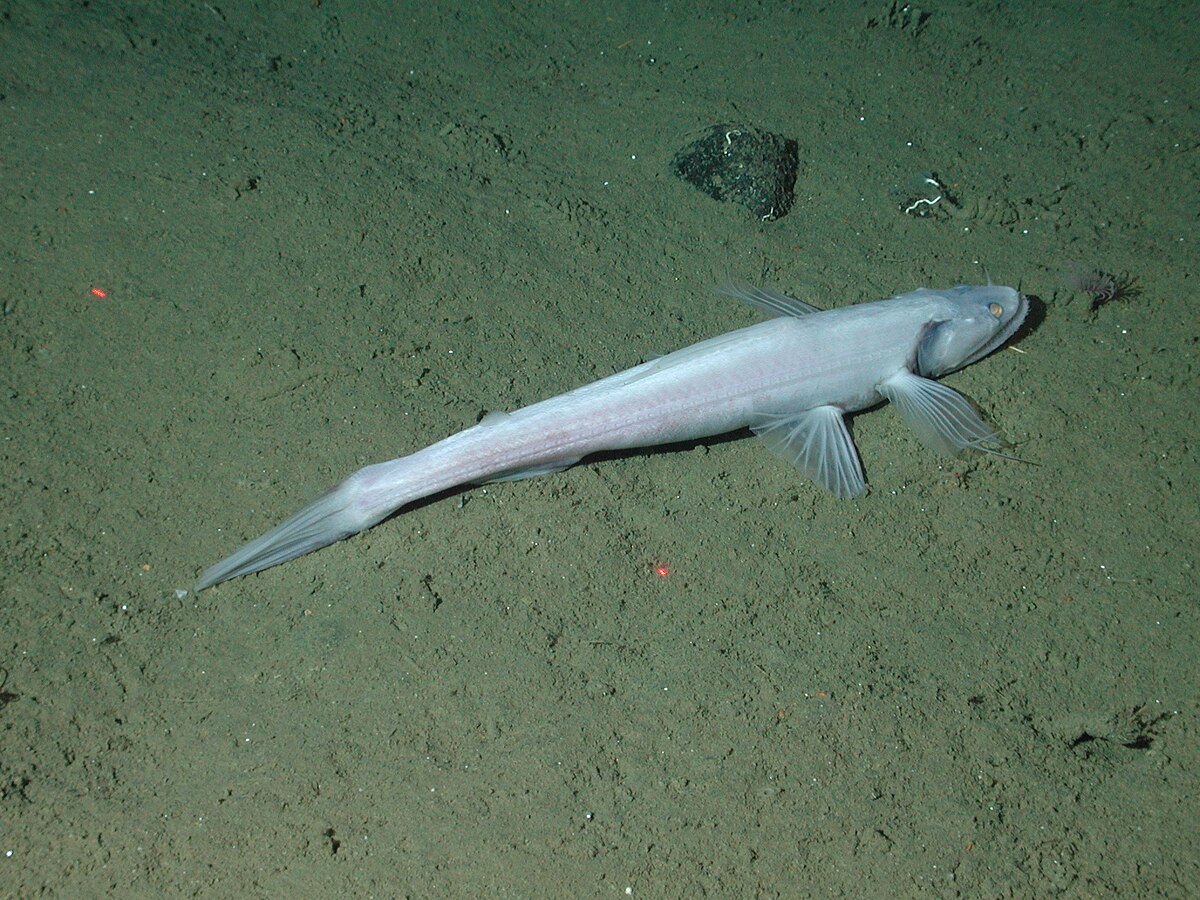

| Un poulpe (Graneledone boreopacifica) et un type de corail noir (Trissopathes sp.) au mont sous-marin de Davidson (-1973 m) | Un halosaur (Aldrovandia sp.) | ||

| Une éponge cheminée. |

Zone abyssale

La zone abyssale, qui s’etend de 4 000 à 6 000 m de profondeur, n'a plus de luminosité du tout. Elle comprend la plaine abyssale, vaste étendue de sédiments boueux et vaseux. Ces sédiments et limons ont pour origine les minéraux (graviers, roches, sables, vases, etc.) et la décomposition de corps de milliards de créatures marines (plancton ou necton) accumulés pendant des millions d'années, formant dans certains endroits des couches de sédiments atteignant plusieurs kilomètres de haut. Sur le plancher océanique, les sédiments peuvent aller jusqu'à 1 000 mètres et jusqu'à 15 km sur le talus continental. Le maximum enregistré est de 20 km.

Sur le pelagos, vivent de nombreuses espèces, comme de nombreuses crevettes et certains poissons, comme le rat tacheté, mais sont plus rares du fait du manque de nourriture. Par contre, sur le benthos, la vie est très abondante : les sédiments grouillent de foraminifères, de bactéries et de vers. Pour la plupart nécrophages, se nourrissant des matières organiques déposées sur la plaine abyssale. De nombreuses espèces vivent fixées sur la boue, mais doivent rester de manière permanente au-dessus. On compte notamment les lis de mers, les pennatules et les éponges (notamment les euplectelles). Des holothuries, des oursins et des euryales se déplacent sur les sédiments, avec des pattes assez longues comme pour ne pas s'y enfoncer. Des poissons, comme le poisson trépied, se déplacent sur le benthos sédimenteux à l'aide de ses nageoires en forme d'échasses.

Il a été démontré que la biodiversité présente dans les sédiments de la plaine abyssale est aussi diverse que celle de la forêt tropicale.

Zone hadale

La zone hadale, qui va de 6 000 à au-delà (la profondeur maximale enregistrée jusqu'à nos jours étant 10 916 mètres, dans la fosse des Mariannes, est la zone la plus méconnue de tous les étages océaniques. La biodiversité est très uniforme dans tous les océans, à cause du peu d'obstacles dans cette zone, excepté dans les fosses océaniques, où les obstacles et l'endémisme sont très élevés. Les espèces de cet étage sont peu connues et beaucoup d'endroits restent à explorer.

Sur le pelagos, peu d'espèces le fréquentent. On trouve par exemple des brotulide. Sur le benthos, on trouve par exemple des anémones de mer, des holothuries, des crevettes, des poissons plats.

La zone hadale étant relativement méconnue, il est certain que nombre d'espèces et d'écosystèmes restent à découvrir.