Fasciola hepatica - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Clinique chez l'homme

Dans les pays d'élevage, c'est en consommant du cresson sauvage ou de cressonière (bassin d'eau courante où l'on fait croître le cresson) mal protégée, ainsi que du pissenlit de prairies humides, que l'homme s'infecte.

Mauvais hôte définitif pour cette douve, il ne fait le plus souvent que des formes infracliniques, méconnues ou révélées au hasard d'une sérologie ; ainsi s'explique l'apparent paradoxe de taux de distomatoses humaines cliniques très faible dans des régions où le cheptel est massivement atteint.

Après une incubation muette de une à deux semaines, la période d'invasion s'installe progressivement dans une symptomatologie de toxi-infection mal déterminée à participation hépatique, avec troubles allergiques et hyperéosinophilie à 70 - 80 %. Cette période, qui dure 2 à 3 mois, correspond à la migration des jeunes douves à travers le tissu hépatique et à leur maturation sexuelle.

Elle est suivie d'une période d'état et de chronicité proprement hépato-biliaire. Le malade se présente comme un hépatique : gros foie douloureux, crises d'angiocolite, troubles de l'excrétion biliaire avec alternance de diarrhée et de constipation, petites phases d'ictère et épisodes de coliques hépatiques. L'état général se dégrade progressivement, avec asthénie, amaigrissement et anémie, tandis que l'éosinophilie se stabilise autour de 10 %.

L'évolution, bien que particulièrement traînante, n'aboutit que rarement à une cirrhose ou à la cachexie aqueuse.

Biologie

Le cycle complet de développement est de l'ordre de 6 mois (3 mois de cycle exogène de l'œuf aux métacercaires et 3 mois de cycle endogène de l'ingestion des métacercaires à la présence de douves adultes dans les canaux biliaires).

Forme adulte

Les adultes de Fasciola hepatica vivent principalement dans les canaux biliaires et sont hermaphrodites. Ils mesurent 2 à 3 cm de long sur 8 à 13 mm de large. Leur corps recouvert d'une pseudocuticule est aplati, foliacé (d'où le nom de Fasciola), de couleur beige rosé à brun pâle, de forme ovale avec une extrémité antérieure plus effilée : le cône céphalique et un élargissement scapulaire. Une ventouse buccale permet l'alimentation et une ventouse ventrale ou fixatrice permet la fixation. Ils sont hématophages et se nourrissent du sang des capillaires de la paroi des canaux biliaires. Une douve adulte peut absorber 0,2 ml de sang par jour. Les adultes peuvent survivre plusieurs mois dans les canaux biliaires. La fécondation se fait par accouplement ventro-ventral entre deux individus ou par autofécondation ; le réceptacle séminal stocke le sperme qui rejoint l'ovaire, puis les ovocytes maturent en traversant le long utérus avant d'être expulsés sous forme d'œufs.

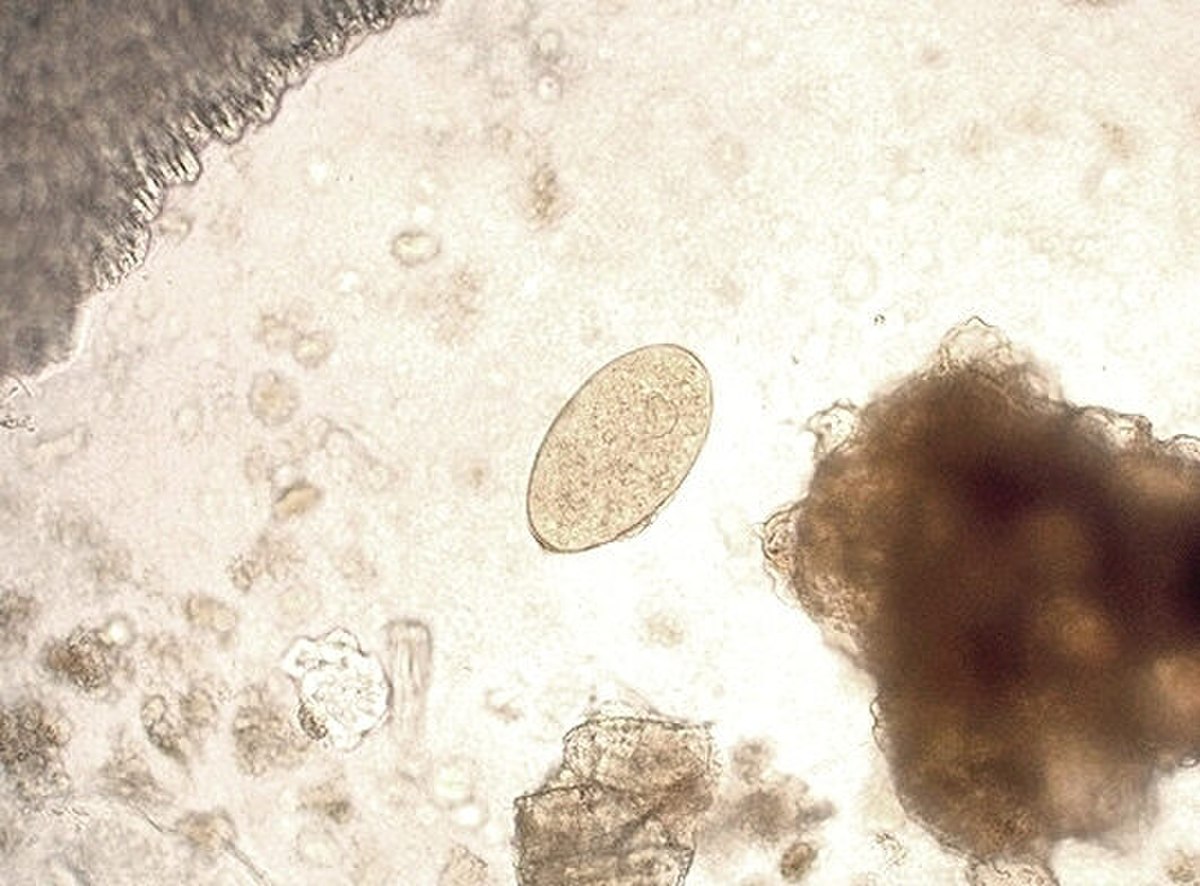

Œufs

Les œufs (140 × 80 µm) sont ovoïdes, operculés, de couleur jaunâtre avec un contenu granuleux et homogène. Leur élimination dans le milieu extérieur se fait par la bile puis les matières fécales, de façon irrégulière en fonction du rythme des vidanges biliaires (de 3 000 à 4 000 œufs peuvent être éliminés quotidiennement par un adulte). Le plus souvent l'œuf subit un premier développement embryonnaire avant d'être éliminé. Les œufs de Fasciola hepatica résistent peu de temps à la dessiccation ou au gel, mais peuvent survivre jusqu'à 1 ou 2 ans dans un environnement froid et humide.

Phase embryonnaire

Dans le milieu extérieur, un embryon cilié, le miracidium, se développe dans l'œuf et en sort au bout d'un laps de temps très variable (3 à 6 semaines). Ce miracidium, de forme triangulaire (mesurant 130 µm de long), nage à la recherche d'un hôte intermédiaire, qui est toujours un mollusque gastéropode aquatique et essentiellement la limnée tronquée (Lymnaea truncatula). Il pénètre alors dans la cavité respiratoire du mollusque et se transforme en une masse irrégulière appelée sporocyste (300 µm de diamètre). Le sporocyste donne naissance à des organismes munis d'un tube digestif appelés rédies.

Rédies

Les rédies envahissent l'hépatopancréas du mollusque, s'y développent pour atteindre une taille de 1,3 à 1 6 mm de long, et, suivant les conditions climatiques, donnent d'autres rédies (ou rédies filles).

Chaque rédie donne naissance à une vingtaine d'organismes particuliers : les cercaires. Ce sont des organismes dotés d'un tube digestif, de deux ventouses et d'une queue. Les cercaires (on peut en dénombrer jusqu'à 4 000 dans une même limnée) sont éliminées par la limnée lorsque le milieu extérieur est particulièrement humide. Très rapidement les cercaires perdent leur queue, s'enkystent sur un végétal immergé et se transforment en métacercaires (200 µm). Sur les végétaux immergés ou sur une prairie humide leur survie peut durer plusieurs mois (jusqu'à 1 an), par contre elles sont rapidement détruites par un climat chaud et sec.

L'infestation des animaux se fait par ingestion de végétaux porteurs de métacercaires ou d'eau contenant ces mêmes métacercaires. Les kystes ainsi ingérés sont dissous dans l'intestin et libèrent des douves immatures qui migrent de l'intestin vers le parenchyme hépatique (en moins d'une semaine) en passant par la cavité péritonéale. Les jeunes douves histophages migrent au travers du parenchyme hépatique en augmentant de taille et gagnent les canaux biliaires en 7 à 8 semaines. En quelques semaines ces jeunes douves deviennent adultes et acquièrent leur maturité sexuelle.