Faculté de médecine de Paris - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Faculté de médecine de Paris | |

|---|---|

| Devise | urbi et orbi salus |

| Nom original | Saluberrima physicæ |

| Informations | |

| Fondation | siècle. Supprimée en 1793, refondée en 1808. Disparue le 31 décembre 1970 |

| Type | faculté corporative puis publique |

| Localisation | |

| Ville | Paris |

| Pays | France |

| Divers | |

| Affiliation | université de Paris, puis académie de Paris de l'université de France, puis université de Paris |

| Site internet | [{{{web}}} {{{web}}}] |

| modifier | |

Institution

L'ancienne Faculté de médecine de Paris était une des « compagnies » de l'ancienne Université de Paris, elle fut fermée en 1793.

L'École de médecine de Paris ouvre en 1794.

La nouvelle Faculté de médecine de Paris fut créée par le décret du 17 mars 1808 portant organisation de l'Université impériale de France.

En 1896, elle fut regroupée avec les quatre autres facultés parisiennes pour former la nouvelle Université de Paris.

Suite à la loi Faure, elle fut divisée en 1970 entre plusieurs universités parisiennes réparties dans les hôpitaux parisiens et aujourd'hui rassemblées en trois sections de trois universités différentes:

- la faculté de médecine de l'Université René Descartes qui accueille environ 9 900 étudiants en médecine

- la faculté de médecine de l'Université Denis Diderot (Bichat, voulu par le professeur Jean Bernard opposé à une scission de la médecine et de la biologie, environ 7 700 étudiants),

- la faculté de médecine de l'Université Pierre et Marie Curie (la Pitiè Salpétrière, l'ancien Hôpital, environ 8 000 étudiants).

Les deux premières conduisent un projet de partenariat poussé (unification de l'enseignement dentaire par exemple) que la première, présidée par le professeur Axel Kahn, envisage comme devant aboutir à une fusion.

Doyens

Le dernier doyen de la Faculté de Médecine de Paris fut Léon Binet.

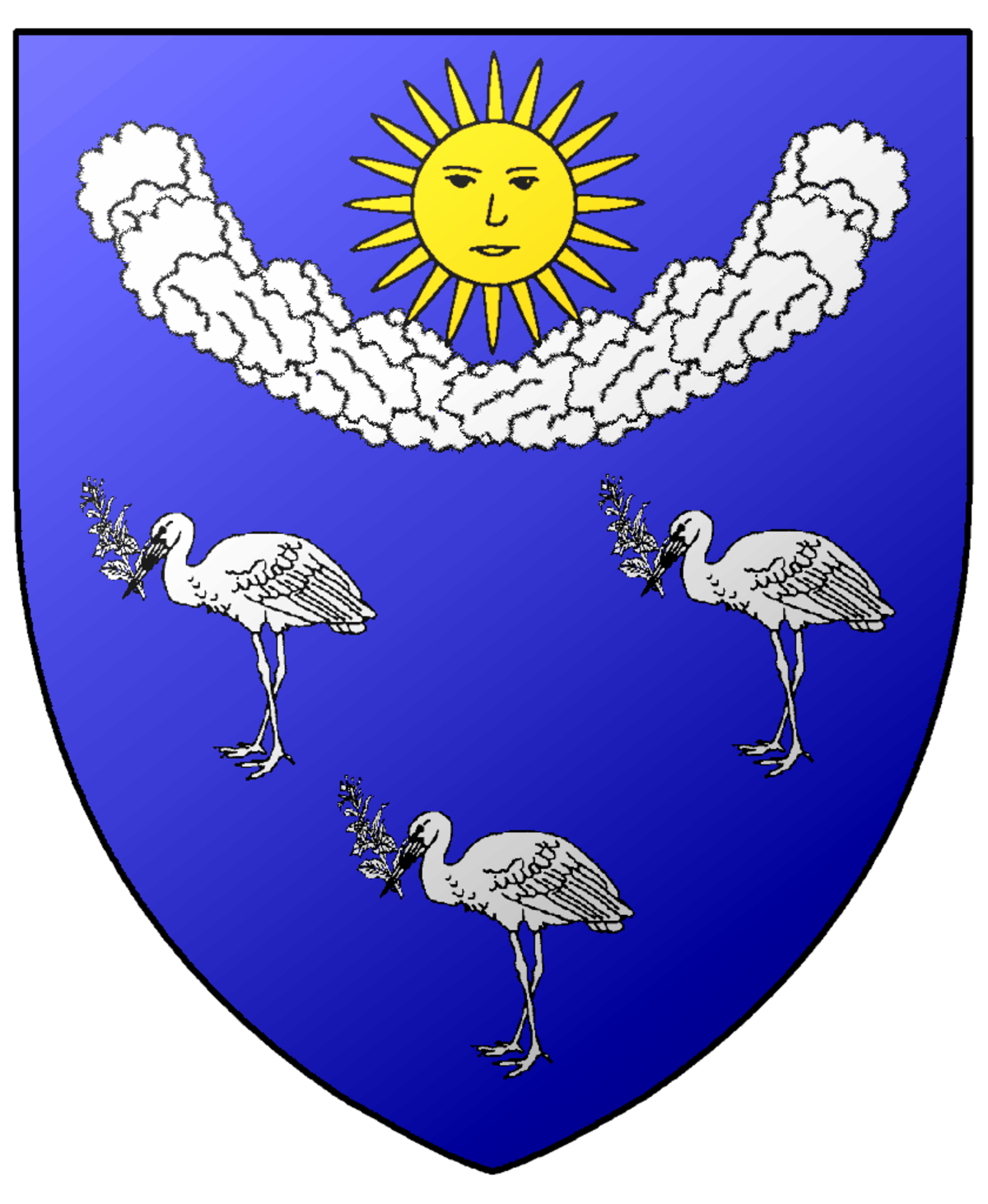

Blason

Comme l'Université et ses différents organes, c'est tardivement, à la Renaissance, que la faculté s'est dotée d'armes propres. Le 2 octobre 1597, elle a adopté la devise "Ubi et Orbi" et l'écu:

- d'azur à trois cigognes passantes au naturel portant chacune en leurs becs une branche d'origan, un soleil rayonnant d'or chassant les nues en chef.

La devise reprend une patente accordée, par une bulle datée du 23 mars 1460 du pape Nicolas V, lui même fils de médecin, diplômé de l'Université de Bologne et fondateur de la Bibliothèque Vaticane, conférant à tout licencié de l'Université de Paris une reconnaissance par toute autre université de sa compétence d'exercice. Cette équivalence universelle était particulièrement importante pour la faculté de médecine qui promettait ainsi à ses futurs médecins une possibilité d'installation même à l'étranger et assurait la perennité d'un recrutement dans toute l'Europe catholique, ce qui était moins évident avec l'émergence au sortir de la guerre de Cent Ans de nations bien distinctes.

Le métal de l'écu est le bleu de France. Le soleil chassant les nuages symbolise les lumières dispensées par l'enseignement et la lutte contre l'obscurantisme. L'Université elle même arborant une bible déscendue des nues, c'était peut être aussi une façon ironique de se démarquer de la maison mère en insistant sur des prétentions scientifiques ou du moins naturalistes de la médecine. Origan est le nom grec de la marjolaine, anciennement mariolaine, c'est à dire "petite image sainte de la Vierge Marie" (cf. "mariole", sens antithétique). L'étymologie fantaisiste "herba maiorana", c'est à dire remède majeur en latin de carabin, a peut être renforcé le sens de remède souverain. Il semble donc que les médecins se soient bien amuser en forgeant ces armes. La cigogne est un jeu de mot sur son nom en ancien français, soigne (littéralement, l'oiseau qui veille à la bécquée), et sur sa figure légendaire de la Mère Gigogne, comparée à une alma mater ou une mère poule abritant les étudiants sous ses jupes (cf. la même observation d'un long bec supposé nourricier transposée dans la légende des bébés apportés par les cigognes).

La persistance du blason de la Faculté au travers de ses dissolutions successives est un signe curieux et rare de permanence dans l'histoire de France. Il n'est toutefois pas tout a fait exceptionnel, ainsi pour le Conseil d'Etat ou le Collège d'Harcourt par exemple.