Extraction de l'uranium - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Économie minière de l'uranium dans le monde

Production

La production mondiale d'uranium atteignit 45 103 tonnes en 2001, dont 34% provient du Canada, le pays le plus important en matière de production d'uranium.

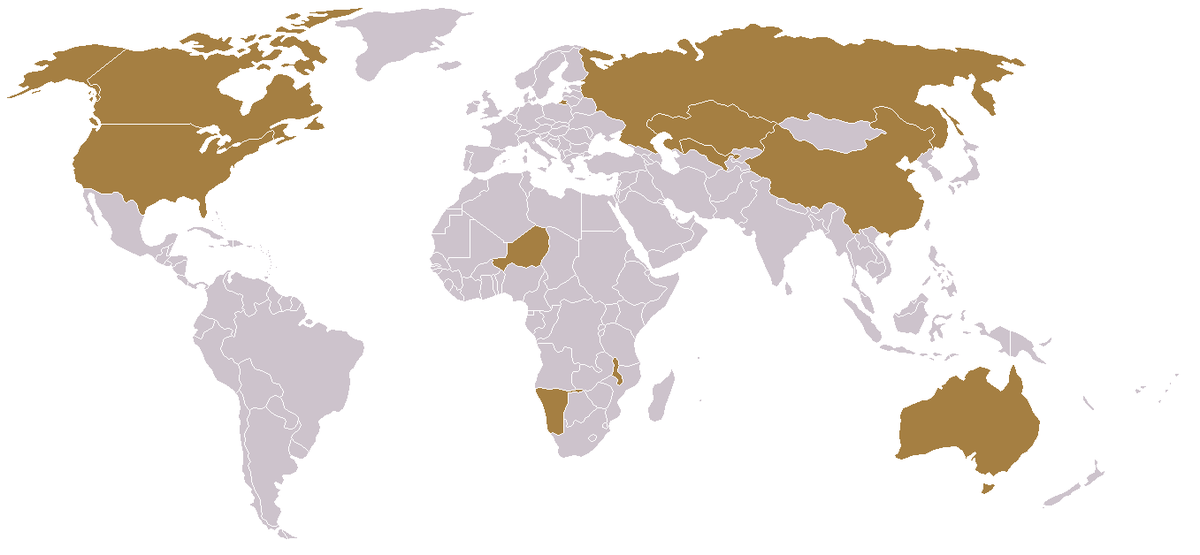

Le minerai d'uranium est relativement bien distribué géographiquement avec de nombreux autres pays producteurs. En 2006, les principaux pays producteurs (pour une production globale de l'ordre de 40 000 tonnes d'U) sont:

- Le Canada (25 % de la production - 9 862 tonnes d'U), avec notamment les centres de Key Lake et McArthur River,

- L'Australie (19 % de la production - 7 593 tonnes d'U), avec notamment Ranger et Olympic Dam,

- Le Kazakhstan (13% de la production - 5 279 tonnes d'U) dispose de réserves importantes et s'affirme comme un futur gros fournisseur,

- Le Niger (8% de la production - 3 434 tonnes d'U) avec la mine d'Arlit,

- La Russie (8% de la production - 3 400 tonnes d'U),

- La Namibie (7% de la production - 3 077 tonnes d'U).

Le reste de la production (moins de 20%) se partage entre petits producteurs tels notamment l'Afrique du Sud, l'Ouzbékistan, l'Ukraine, et les États-Unis.

On compte en France près de 170 anciens sites d'extraction et de traitement des minerais d'uranium. Tous ces sites ont représenté une production d'environ 72 800 tonnes d'uranium. L'activité minière française, pour l'extraction d'uranium en tout cas, a pris fin en mai 2001 avec la fermeture de la mine souterraine de Jouac/Le Bernardan, en Haute-Vienne, qui était exploitée par Cogéma. Certaines mines françaises servent aujourd’hui comme sites d'entreposage des résidus de traitement et des déchets radioactifs importés.

Réserves mondiales

Les réserves mondiales prouvées d'uranium, c’est-à-dire les ressources récupérables à moins de 80$/kg U, atteignent un total mondial de 2516 milliers de tonnes, hors Chili et Chine (AIEA/OCDE 2001). Les plus importantes ressources se trouvent en Australie (26%), au Kazakhstan (17%), au Canada (12%), en Afrique du Sud (9%), au Brésil (6,4%), en Namibie (5,7%), en Russie (5,5%), aux États-Unis (4,1%), en Ouzbékistan (3,6%), en Mongolie (2,4%), en Ukraine (1,7%), au Niger (1,2%) et en Algérie (1%).

Les réserves prouvées correspondent à cent quarante ans de production ce qui est un ordre de grandeur courant en matière de prospection minière ; l'équilibre se faisant quand les conditions ne justifient pas un effort de prospection supplémentaire. Cette évaluation est très fortement dépendante des conditions économiques. Selon l’Agence pour l'énergie nucléaire, il y a encore assez d’uranium pour répondre à la demande mondiale pendant au moins un siècle à condition que cette demande n'augmente pas. La consommation d'uranium représente 8% de la production énergétique contre 80% pour le pétrole, si l'uranium devait remplacer le pétrole il faudrait diviser par dix cette durée.

Cours de l'uranium

La demande en uranium a connu un pic historique à partir des années 1950, avec le début de la course aux armements nucléaires de la guerre froide. La demande militaire s'atténua dans les années 1960, et à la fin des années 1970, les programmes d'acquisition s'achevèrent, un niveau de destruction mutuellement assuré (MAD) étant atteint.

Les années 1970 virent une nouvelle demande émerger avec le démarrage de l'énergie nucléaire civile, et la construction de centrales nucléaires. Cette demande s'effondra au début des années 1980, d'une part parce que les constructions de centrales étaient achevées, et d'autre part parce que la pression d'opinion antinucléaire suite aux catastrophes de Three Mile Island et surtout Tchernobyl entraîna dans de nombreux pays un moratoire de fait sur la construction de nouvelles centrales.

Le prix de l'uranium avait atteint 43 US$/lb U3O8 en 1978, et était de 32.90 US$/lb U3O8 en 1981. Il a atteint un minimum historique de 7 US$/lb en 2001.

Depuis 2001, son prix est remonté à 113 US$/lb en 2007, atteignant pratiquement les hauteurs historiques de 1977 après correction de l'inflation. Cette hausse est due à de nombreux facteurs structurels :

- Le moratoire sur les centrales nucléaires tend à prendre fin, suite au Protocole de Kyoto ; l'énergie nucléaire étant peu productrice de gaz à effet de serre.

- La consommation mondiale en énergies fossiles (gaz et pétrole) en tire les prix vers le haut, et accélère l'épuisement des réserves. Le passage à une énergie de substitution est préparé dès à présent.

- Le prix du kWh nucléaire ne cesse de baisser, ce qui en fait une source toujours plus attractive économiquement.

Les experts prévoient le doublement du nombre de centrales d'ici 2050, sans compter les besoins probables d'une industrie chinoise émergente. Les stocks prévisibles à cette échéance sont insuffisants pour faire face à la demande, justifiant une hausse des cours.

Cette remontée des cours a donné un coup de fouet à l'expansion des mines actuelles. Parallèlement, de nouvelles mines sont ouvertes (ou d'anciennes mines sont rouvertes), et la prospection minière a été relancée. Mais il faut des années pour mettre une mine en production, et ces ajustements économiques n'auront d'effet qu'à plus long terme.

Impact environnemental d'une mine d'uranium

L'uranium est un élément faiblement radioactif, qui ne présente pas de danger pour l'environnement s'il reste dans son état naturel. Cependant, après le démantèlement d'une mine d'uranium, il reste plus de 80% des radioisotopes dans les collines de déblais. Le vent diffuse des particules radioactives dans toutes les directions. L'eau ruisselante est contaminée et s'infiltre dans les nappes phréatiques ou les ruisseaux.

Une mine d'uranium en exploitation produit de nombreux déchets :

- des rejets atmosphériques : le radon et les poussières radioactives. L'un des rejets les plus dangereux d'une mine d'uranium est le radon, un gaz rare invisible et inodore qui se propage depuis les installations de conditionnement et les collines de déblais ou les réservoirs de déchets liquides. Le radon entraîne un risque de cancer du poumon.

- des rejets liquides : l'eau d'exhaure créée par les forages et l'évacuation d'eaux de ruissèlement à l'intérieur de la mine peut être plus ou moins bien traitée avant rejet.

- des déchets solides : les boues et les précipités en provenance du traitement des effluents liquides.

- des stériles : les roches extraites qui ne contiennent que très peu d'uranium et qui, par conséquent ne sont pas traitées. La quantité des stériles de mines d'uranium atteint des centaines de millions de tonnes. Si les stériles ne sont pas bien couverts et situés, ils rejettent du radon et des poussières radioactives dans l'air et par infiltration d'eau de pluie des matières toxiques et radioactives passent dans les eaux souterraines et superficielles.

- des minerais pauvres : les minerais dont la teneur en uranium se situe entre 0,03 et 0,8 % environ. Ils ne sont pas toujours traités. Les stocks posent les mêmes problèmes que les stériles, aggravés par la teneur supérieure en uranium.

Ces déchets exposent l'environnement à la radioactivité des radioisotopes, qui peut entraîner une contamination radioactive des humains, de la faune et de la flore. De plus, certains déchets ont non seulement un danger lié à la radioactivité mais aussi un risque lié à la toxicité des produits chimiques conventionnels tels que l'acide sulfurique et les métaux lourds, résidus du traitement du minerai d'uranium. Enfin, il faut aussi considérer les nuisances de la mine dues à :

- la surface totale de terrain occupé par la mine, ses stériles et ses infrastructures annexes et d'accès.

- l'impact social pour la population indigène vivant sur le site d'exploitation ou à proximité (exemples aux USA, Canada, Afrique, Australie, Tibet (cf Sun Xiaodi)…).

La CRIIRAD a mené en décembre 2003 une inspection à Arlit (Niger) où se trouvent des mines d'uranium exploitées par l'industrie nucléaire française (Cogéma-Areva). De nombreuses irrégularités ont été pointées dans le rapport final, bien que l'inspection ait été perturbée par la confiscation du matériel et diverses obstructions de la part des autorités nigériennes et de la Cogéma.

Selon l'Institut écologique d'Autriche, l'exploitation des mines d'uranium et les opérations de traitement du combustible usé sont les étapes du cycle du combustible nucléaire qui contribuent le plus aux doses radiatives dues à l'énergie nucléaire (en tenant compte d'un fonctionnement normal et de « petits » incidents, c'est-à-dire en excluant les essais nucléaires et les accidents graves tels que la catastrophe de Tchernobyl).

Séquelles d'exploitation : Elles peuvent durer longtemps. En France où la dernière mine a été fermée en mai 2001, la surveillance des anciennes mines d'uranium (210 sites, répartis sur 25 départements selon l'IRSN) se fait sous le contrôle de l'IRSN, les données anciennes devant être stockée dans une Base de donnée nationale des sites miniers d'uranium utilisable par les générations actuelle et futures (Programme MIMAUSA). L'IRSN selon son site internet a réalisé des expertises les mines du Limousin, les mines de Saint-Pierre (Cantal), les méthode d’évaluation de l’impact des sites de stockage de résidus de traitement de minerais d’uranium, la Division Minière de La Crouzille (Haute-Vienne) et hors de France les Mines d'uranium du Niger (les plus importantes d'Afrique)