Extinction Permien-Trias - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

L’extinction permienne est la plus grande extinction massive ayant affecté la biosphère.

Elle est survenue il y a environ 252 Ma (252,3 à 251,4 millions d'années, imprécision sur les 2 nombres ±300 000 ans) et marque la limite entre le Permien et le Trias, donc la limite entre l’ère primaire (Paléozoïque) et l’ère secondaire (Mésozoïque).

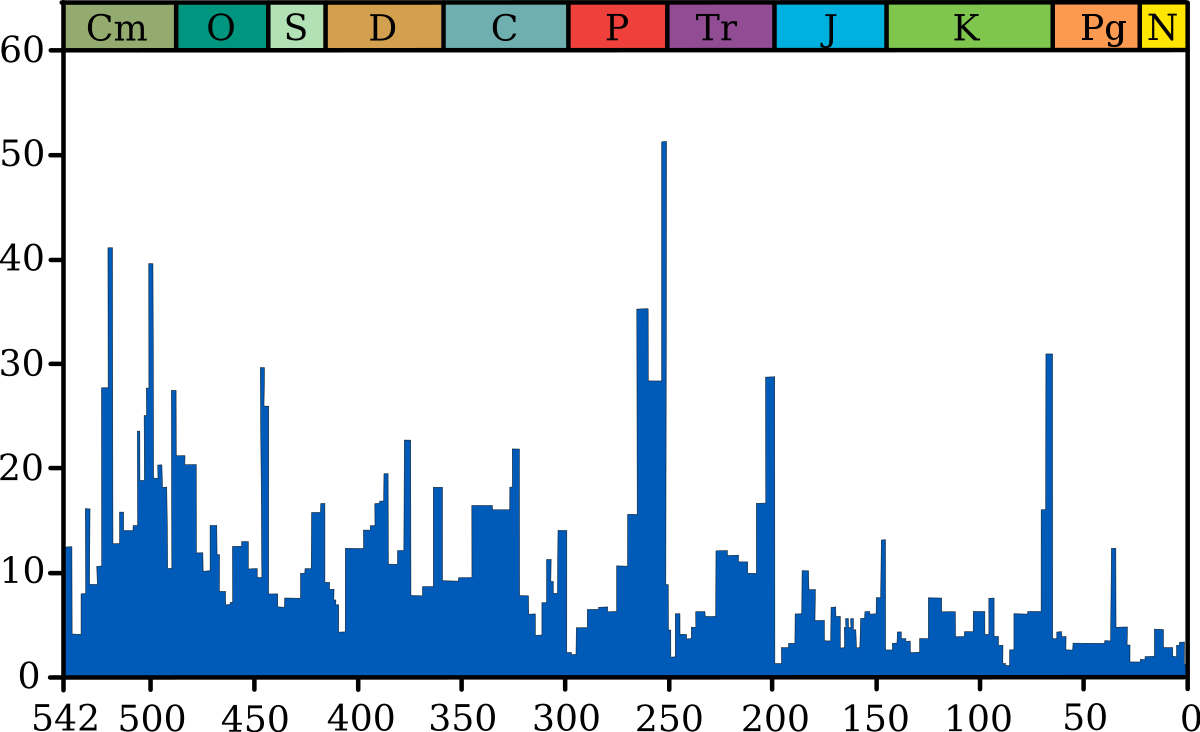

Elle est marquée par la disparition de 95 % des espèces marines (essentiellement littorales : coraux, brachiopodes, échinodermes…) et aussi 70 % des espèces vivant sur les continents par la diminution de nombreux groupes végétaux et animaux, y compris des insectes. Comme la plus grande partie de la diversité biologique a été perdue, la reprise de la vie sur terre a pris beaucoup plus de temps que pour les autres extinctions massives. Cet événement a été décrit comme « la mère de toutes les extinctions de masse ».

Les étapes de l'extinction sont encore contestées, différentes études suggèrent de un à trois pics. Il existe plusieurs mécanismes proposés pour expliquer l'extinction, le plus haut pic est probablement dû à une évolution graduelle de l'environnement, tandis que le second est probablement dû à un événement catastrophique. Cela inclut un grand ou plusieurs impacts de météorites, l'augmentation du volcanisme, ou la soudaine libération d'hydrates de méthane à partir des océans, des changements progressifs du niveau de la mer, l'anoxie, l'accroissement de l'aridité, et une modification dans la circulation océanique due à un changement climatique .

La tectonique des plaques

Cette crise serait en relation avec la survenue d'un phénomène géologique principal dû à la tectonique des plaques. « En reconstruisant l'histoire du mouvement des continents, on se rend compte que le permien a été le théâtre d'un événement unique : la réunion de tous les continents en un seul supercontinent », la Pangée. Ce rapprochement fait disparaître les plateaux continentaux, abritant un grand nombre d'espèces, aux niveaux de la collision formant la chaine hercynienne ; puis, le passage de plusieurs continents à un seul diminue leur surface totale.

Les autres hypothèses de la causalité

- Météorites

Des conséquences multiples de la tectonique

- Régression océanique généralisée

Il y a 265 Ma une diminution de l'activité tectonique caractérisée par l'affaissement de la dorsale médio-océanique a pour conséquence une régression marine. Les haut-fonds des plateaux continentaux tendent à disparaître; la surface disponible habitable s'amenuise encore plus.

- Nouvelle configuration des courants océaniques et donc du climat.

- Changement significatif de la chimie des océans.

- Activités volcaniques localisées

Une intense activité volcanique continentale (trapps d’Emeishan (Chine) à environ - 258 Ma, puis trapps de Sibérie, à environ - 251 Ma, contemporains de l'extinction) ; une activité très importante des dorsales océaniques de l’océan Téthys, produisant un volume considérable de laves basaltiques à l’origine d’une transgression affectant les côtes de la Pangée, sur une dizaine de millions d’années.

- Anoxie localisée

Une théorie complémentaire concerne la variation du niveau de la chimiocline. Celle-ci atteignant la surface suite au réchauffement global de la planète, lui-même induit par l'augmentation de la concentration en dioxyde de carbone d'origine volcanique, permet la libération dans l'atmosphère d'une grande quantité de sulfure d'hydrogène, toxique pour la plupart des organismes. En outre, le sulfure d'hydrogène libéré peut détruire la couche d'ozone, ce qui a également des conséquences délétères pour la plupart des espèces terrestres ou littorales non protégées par une épaisseur d'eau suffisante. Les biomarqueurs des sédiments montrent que les bactéries consommatrices de sulfure d'hydrogène ont proliféré dans tous les océans de la fin du permien.