Europe (lune) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Caractéristiques physiques

Structures externes

Champ magnétique

Pendants les survols de Galileo, un faible champ magnétique a été mesuré, six fois plus faible que celui de Ganymède et six fois plus fort que celui de Callisto. Ce champ magnétique varie lors du mouvement de la magnétosphère très marquée de Jupiter. Ces données indiquent qu'il existe sous la surface d'Europe une couche conductrice de l'électricité, comme pourrait l'être un océan d'eau salée.

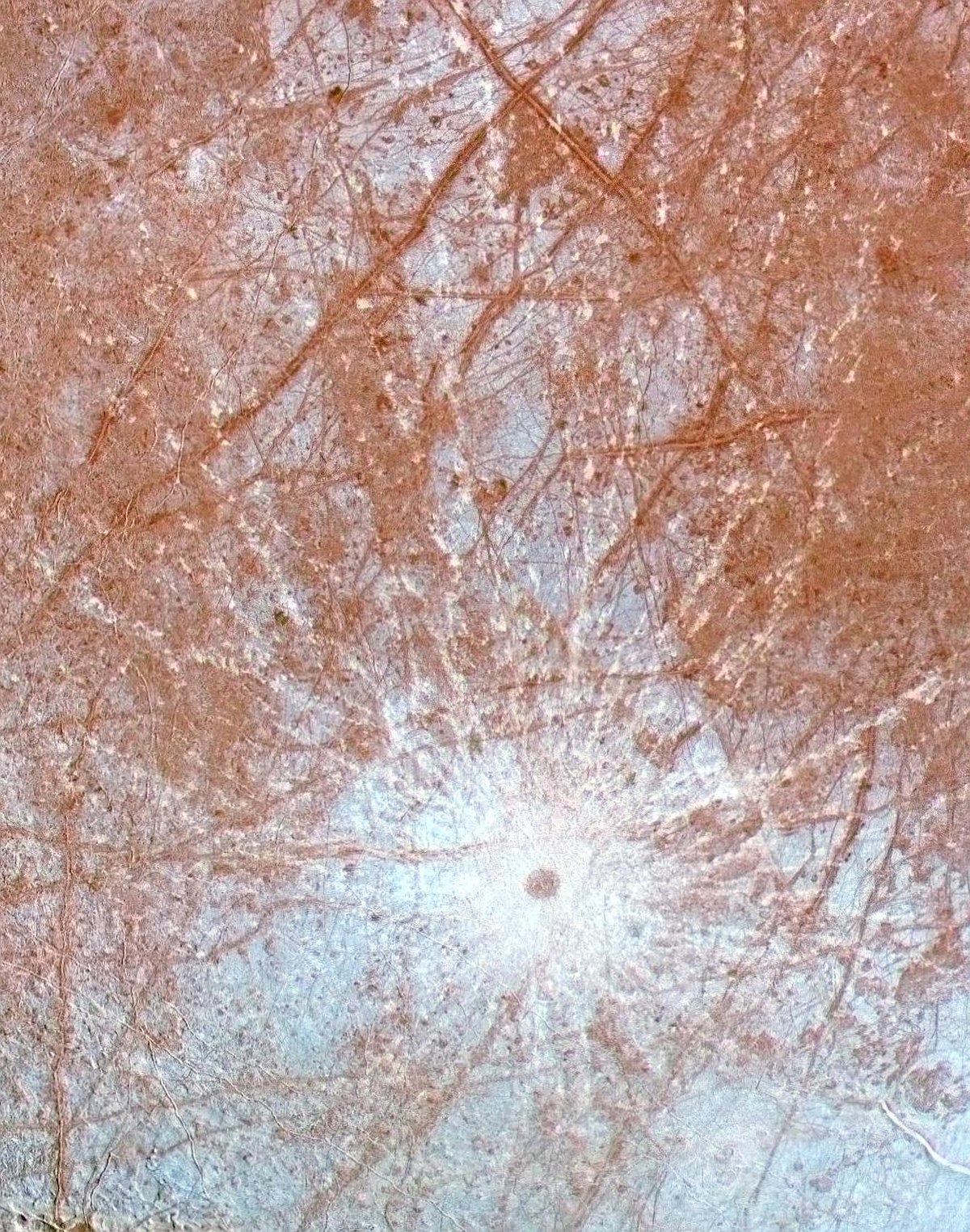

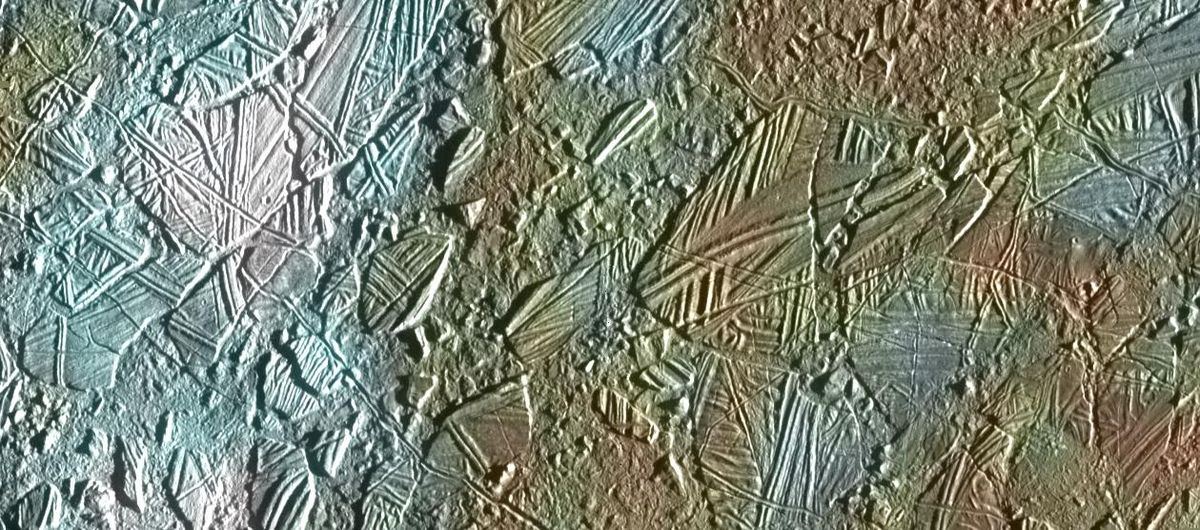

D'ailleurs, les mesures sectroscopiques montrent que les lignes et structures rougeâtres à la surface sont riches en sels comme ceux de magnésium. Ces dépôts de sel pourraient avoir été laissés à l'occasion de l'évaporation d'eau remontée en surface. Les sels détectés sont en principe incolores, et il faudrait d'autres éléments chimiques comme le fer ou le soufre pour donner cette coloration.

Anneaux

En 1999, un disque de débris sous forme d'un anneau de grains de poussière ténue a été détecté tout comme pour Callisto et Ganymède.

Par ailleurs, l'hydrogène moléculaire produit à partir de la glace superficielle par le rayonnement UV solaire et les particules chargées (de l'environnement magnétosphérique de Jupiter) ainsi qu'une partie de l'oxygène aussi produit ainsi, sous l'état atomique ou moléculaire, forment un anneau en forme de tore de gaz neutre, qui a été détecté par les sondes Cassini et Galileo. Les modèles prédisent que presque tous les atomes ou molécules de ce tore gazeux finissent par être ionisés, et contribuent ainsi au plasma magnétosphérique de Jupiter.

Atmosphère

Europe possède une atmosphère très ténue, composée principalement d'O2. Sa pression au sol est entre 10-7 et 10-6 Pa.

Son origine est la radiolyse de la glace superficielle par les UV solaires et les particules chargées de la magnétosphère jovienne. Les fragments de molécule d'eau sont éjectés, les atomes d'hydrogène peuvent échapper à la gravitation mieux que ceux d'oxygène, d'où une accumulation relative d'oxygène dans l'atmosphère.

Une partie de l'oxygène peut s'adsorber sur la glace, voire pénétrer dedans, ce qui peut favoriser un transport d'oxygène vers l'intérieur.

Surface

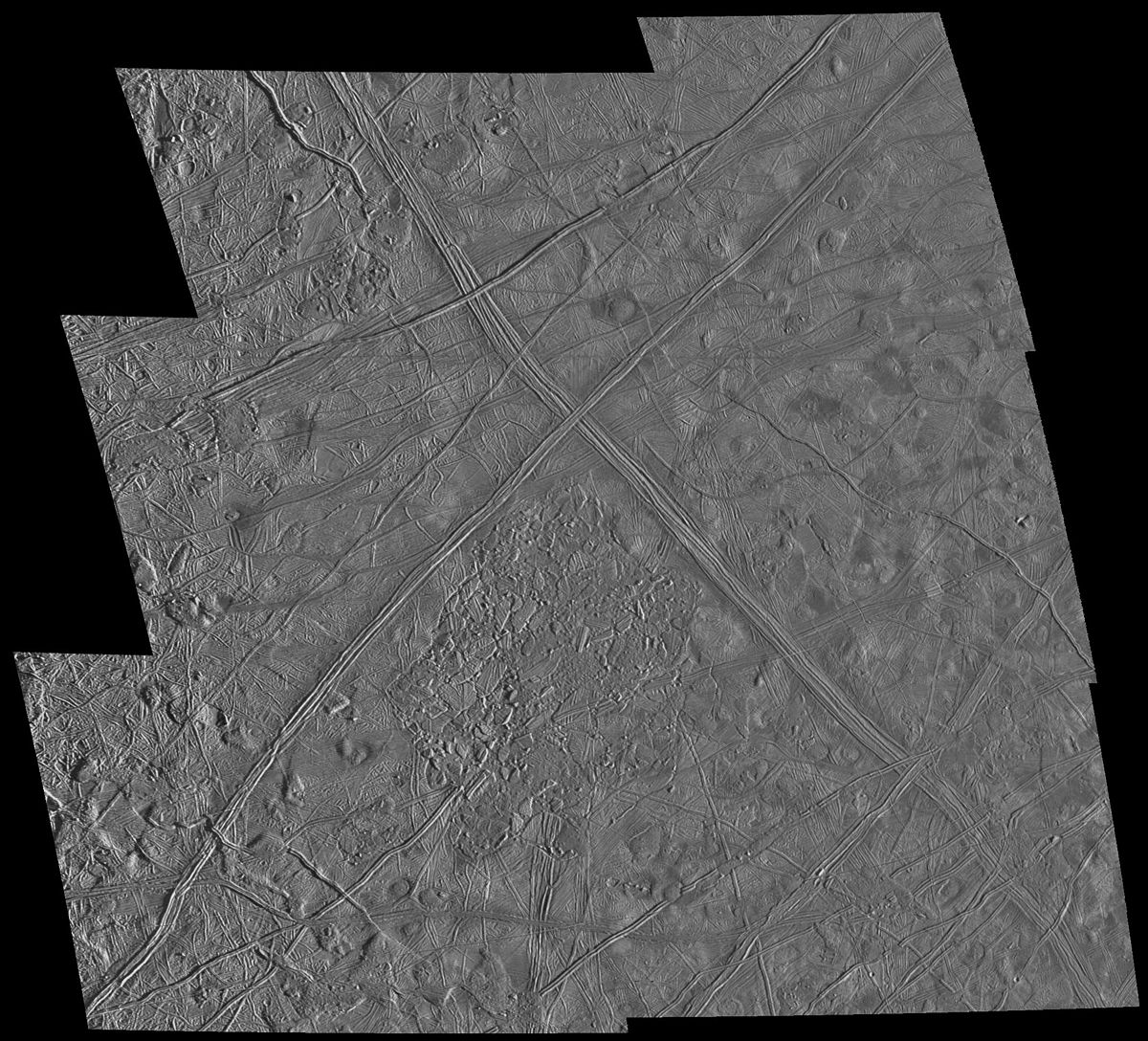

La surface d'Europe est la plus lisse dans le système solaire : les observations spectrales terrestres révèlent que sa surface est constituée en majeure partie de glace d'eau (albédo = 0,64, un des plus élevés de tous les satellites). Cette surface est striée de craquelures et de rayures, avec relativement peu de cratères. Cette surface très lisse et ces structures rappellent fort les banquises des régions polaires terrestres.

Les récentes images de la sonde Galileo ont permis de distinguer que 3 grandes familles de structures "géologiques" façonnent la surface glacée d'Europe :

- des structures ponctuelles exogènes (d'origine externe) : les cratères et les éjecta projetés à grande distance lors de leur formation,

- des structures ponctuelles endogènes (d'origine interne) : de petites dimensions (lenticulae) – dômes, taches planes, dépressions – ou de plus grandes dimensions – régions de chaos,

- des structures linéaires (lineae).

Il n'y a pas encore de consensus sur les interprétations parfois contradictoires de la nature de ces structures.

Le niveau de rayonnement à la surface d'Europe est équivalent à une dose de 540 rem (5 400 mSv) par jour, soit plus de 104 fois la dose considérée comme acceptable pour les travailleurs directement affectés à des travaux nucléaires.

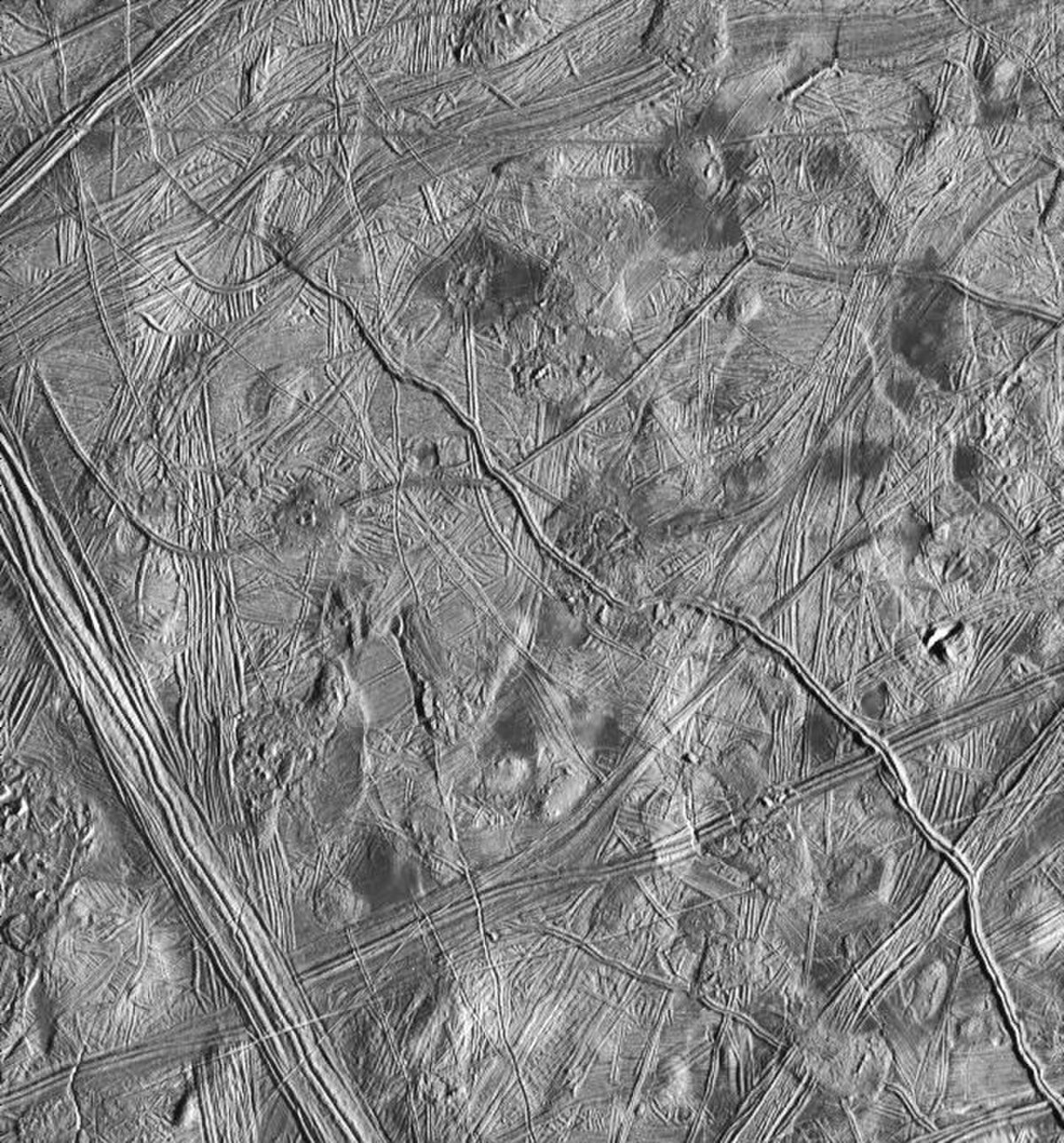

Lignes

La surface de la croûte de glace est déchirée par de longues et larges bandes sombres qui indiquent une intense déformation. Celle-ci prend l'allure d'un vaste réseau de fractures, fossés ou sillons entremêlés, en périphérie desquelles s'accumulent parfois des sulfates hydratés de magnésium et de sodium et/ou de l'acide sulfurique, et que l'on nomme « linea » (plur. lineae). Ces reliefs sont de toute manière modérés, et on n'a pas vu de sommets de plus de quelques centaines de mètres.

Ce constat témoigne de l'existence d'importants mouvements tectoniques (horizontaux et verticaux) dans la croûte de glace et d'un renouvellement de la surface.

Les lineae ressemblent fortement aux fractures et failles des banquises terrestres. Les plus larges ont quelque 20 km de large, des bords peu marqués et une région intérieure de matériau clair, strié.

Elles pourraient avoir été engendrées par un cryovolcanisme ou le jaillissement de geysers d'eau liquide, qui aurait écarté la croûte de glace. Cependant un examen détaillé sur des photos de détail montre que les parties de cette croûte glacée se sont déplacées l'une par rapport à l'autre, à travers les lineae, voire cassées, qui la rend comparable à une faille transformante terrestre. Ceci reproduit bien le comportement d'une banquise.

L'hypothèse la plus probable est que ces lineae ont été produites par une série d'éruptions de glace « chaude » au moment où la croûte s'ouvrait et laissait apparaître des couches de glaces plus chaudes en-dessous. Cet effet peut être assimilé au phénomène terrestre des dorsales océaniques.

La croûte est mise en mouvement par les forces de marée, dues à la faible excentricité de l'orbite d'Europe. En raison de la très forte attraction de Jupiter, l'amplitude de la marée est néanmoins d'une trentaine de mètres, avec la période de l'orbite, soit 3 jours et demi.

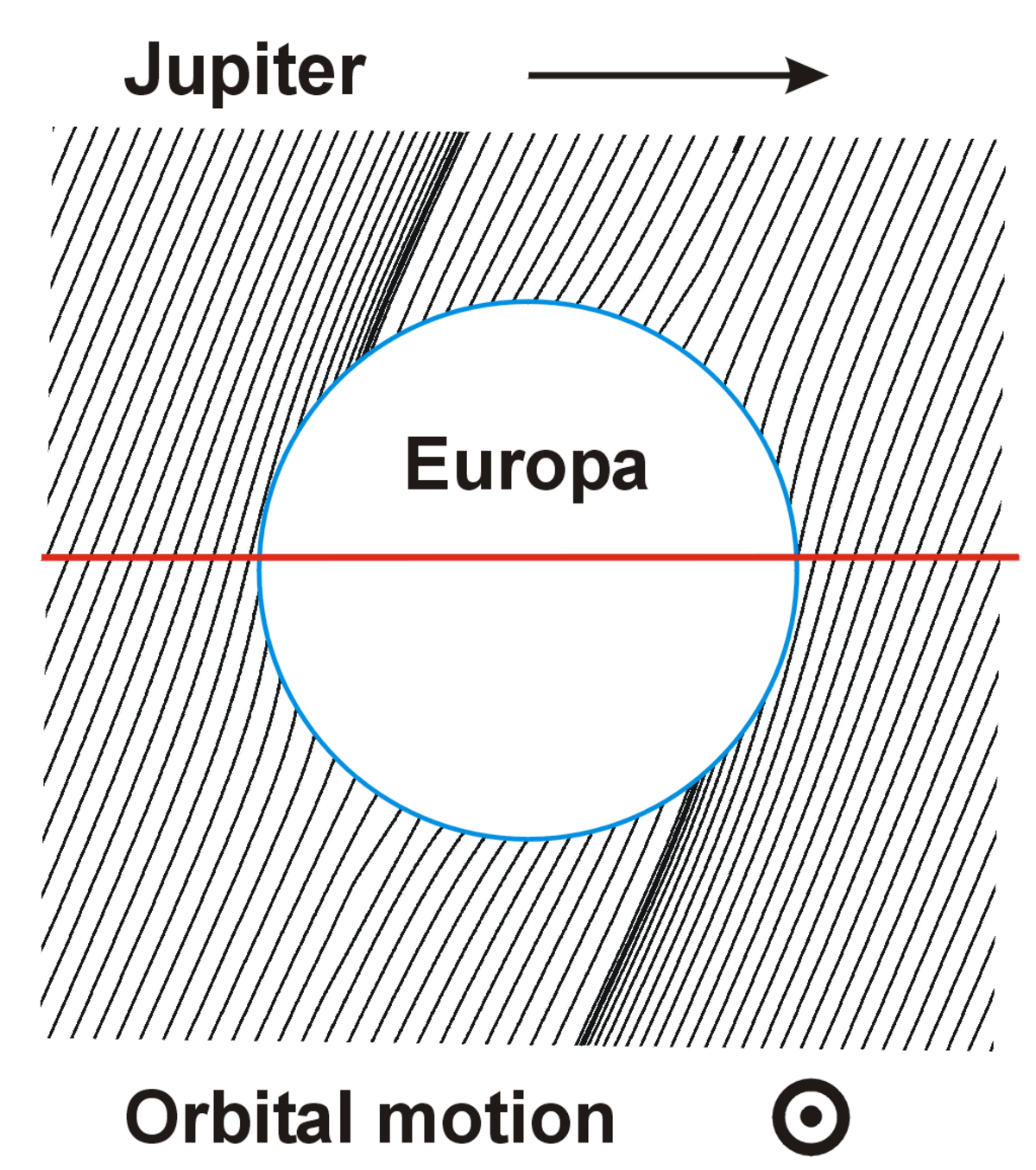

En raison des paramètres bien connus de cette marée, les banquises devraient présenter un schéma de dislocations prévisible. Les photos détaillées montrent que seules les régions les plus jeunes géologiquement sont en accord avec cette prévision. Les autres régions en diffèrent d'autant plus qu'elles sont plus vieilles.

Ceci peut s'interpréter par l'hypothèse que la surface d'Europe se déplace légèrement plus vite que son intérieur, en raison de la présence d'une couche liquide qui découple les deux mouvements (voir plus haut). Les effets de marée supplémentaires s'exerçant sur la couche de glace en raison de ce déplacement apportent une correction qui va dans le sens des phénomènes observés. L'analyse citée montre que seules quelques fractures majeures sont provoquées à chaque tour de glissement.

Des comparaisons entre les photos de Voyager et de Galileo montrent que ce glissement est limité à un tour au plus pour 12 000 ans.

Cratères

On ne voit sur Europe que très peu de cratères de collision, et trois seulement ont un diamètre supérieur à 5 km. Le deuxième en taille, Pwyll, a un diamètre de 26 km. C'est une des structures géologiques les plus jeunes d'Europe, car lors de la collision, des éjecta clairs ont été projetés à des milliers de km, recouvrant la plupart des autres structures.

La faible cratérisation est une indication de ce que la surface d'Europe est géologiquement active et très jeune. Des estimations, à partir de la probabilité de collision avec des comètes et des astéroïdes, donnent un âge entre 20 et 180 millions d'années.

Les cratères les plus jeunes visibles ont visiblement été comblés par de la glace fraîche et aplanis. Ce mécanisme, ainsi que le calcul du réchauffement par les marées conduisent à penser que la couche de glace d'Europe est épaisse de 10 à 15 km.

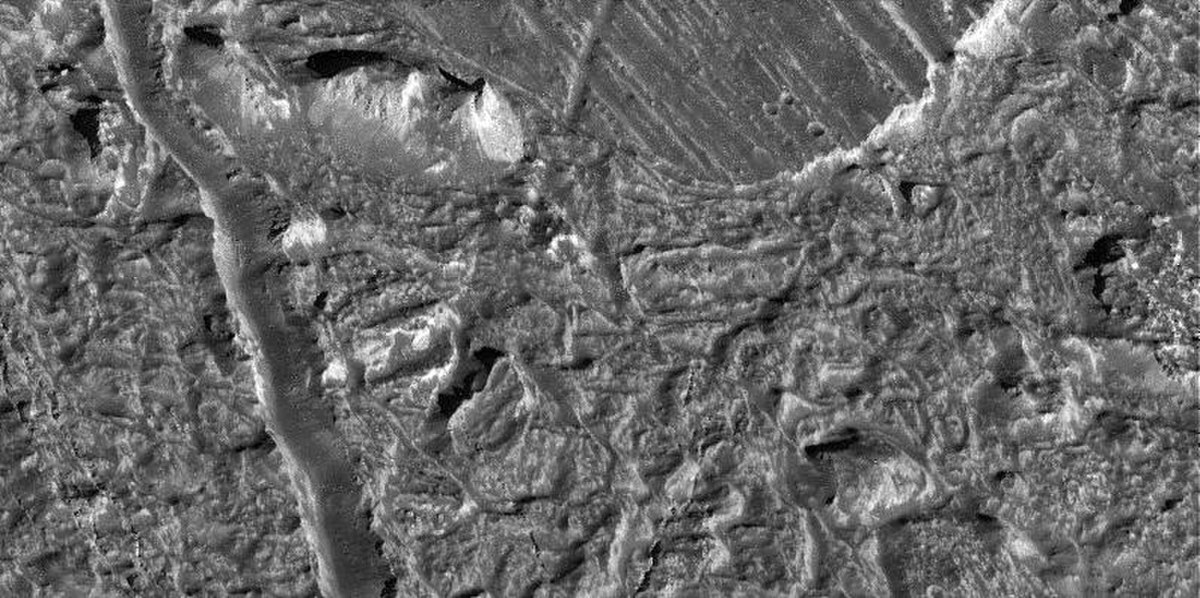

Autres structures

Un autre type de structure de surface consiste en formes circulaires ou elliptiques, appelées lenticulae (plur. du latin lenticula « tache »). De nombreuses sont des dômes, d'autres des dépressions, ou simplement des taches sombres plates. Ces lenticulae proviennent apparemment de cheminées de glace plus chaude, comparable aux chambres magmatiques de la Terre.

Une telle remontée provoque le rehaussement des dômes (diapir), dont le sommet ressemble à la plaine de glace qui l'entoure ; les taches sombres plates pourraient être de l'eau de fonte de la glace arrivant en surface, et regelée.

Des zones chaotiques comme le Conomara chaos sont formées comme par un puzzle de pièces et de morceaux, entouré de glace lisse. Ils ont l'aspect d'icebergs dans une mer gelée. Ils pourraient provenir comme les dômes de remontée de glace, mais sur une plus grande largeur, brisant et morcelant la surface au moment de son émergence.

Une vue nouvelle suggère que les lenticulae ne diffèrent pas en nature des zones de chaos, et que les dômes, taches et dépressions ne sont que des artefacts résultant d'une interprétation hâtive des premières images, à basse résolution, de Galileo. Ceci impliquerait que la glace est trop fine pour soutenir le modèle convectif du diapir pour la formation des structures.