Escherichia coli - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Escherichia coli, une bactérie commensale et un agent pathogène

Certaines souches spécialisées d’E. coli sont associées à des pathologies très diverses tant chez l’être humain que chez l’animal ; diarrhées, gastro-entérites, infections urinaires, méningites, septicémies, etc. Les techniques modernes de la biochimie, de la génétique, de la biologie moléculaire et de la microbiologie cellulaire ont permis d’identifier et d’analyser les mécanismes impliqués dans l’interaction des E. coli pathogènes avec leur hôte. Malgré la diversité des affections provoquées par les souches d’E. coli pathogènes, toutes ces souches utilisent une stratégie classique d’infection, commune à de nombreux autres agents pathogènes.

Comme la plupart des pathogènes des muqueuses, les souches d’E. coli responsables de diarrhées et d'infections extra-intestinales utilisent une stratégie d'infection dont les points clés sont les suivants: colonisation des muqueuses, éventuellement invasion des cellules, multiplication, évasion des défenses de l’hôte, dommages à l’hôte.

Pour survivre et se multiplier dans le tractus intestinal, les colibacilles doivent surmonter les premières lignes de défense de l’organisme hôte, à savoir le péristaltisme et l’effet de barrière de la microflore commensale. Cette microflore accapare les nutriments, produit des inhibiteurs et occupe les surfaces des muqueuses. L’effet de barrière est surmonté par les E. coli pathogènes grâce à des mécanismes qui sont connus en termes généraux: la compétition pour les sources de carbone, de fer, d’énergie sous des conditions anaérobies, la production de bactériocines, ainsi qu’un fort taux de croissance. L’étape de colonisation implique aussi la capacité à adhérer à la surface de la muqueuse intestinale. Virtuellement toutes les souches d’entérobactéries pathogènes ou non possèdent des systèmes d’adhésion, et il est bien établi que ce pouvoir d’adhésion est la caractéristique la plus conservée chez les E. coli pathogènes. Les structures bactériennes responsables de l’adhésion aux cellules épithéliales sont des adhésines fimbriaires (fimbriae ou pili) ou afimbriaires. Exposées à la surface des bactéries, ces adhésines interagissent avec des récepteurs de la membrane des cellules cibles. C’est ainsi que des souches d'E. coli pathogènes sont capables en partie grâce à leurs adhésines de coloniser des biotopes qui ne sont normalement peu ou pas colonisés par les E. coli commensales. Par exemple, les E. coli responsables d'infections urinaires déploient des pili « P » (pili associés aux pyélonéphrites) qui reconnaissent des glycolipides à la surface des cellules épithéliales du tractus urinaire.

La multiplication est essentielle dans le processus de pathogénicité ; on conçoit en effet qu’une multiplication rapide est un avantage pour la colonisation, ainsi que pour causer des dommages avant que le système immunitaire n'entre en action. Une multiplication lente, voire son arrêt, peut aussi constituer un avantage dans la persistance des pathogènes qui causent des maladies chroniques.

Un autre point essentiel dans le processus de pathogénicité est l’interférence des E. coli pathogènes avec le système immunitaire de l’hôte. On sait par exemple que certains types de lipo-polysaccharides (LPS ; antigène « O ») présents à la surface des bactéries les protègent de l’action lytique du complément, de la fixation des anticorps et de la phagocytose. Les capsules polysaccharidiques (antigènes « K ») qui sont sécrétées à la surface de certaines souches d’E. coli pathogènes (principalement celles causant des affections extra-intestinales) peuvent participer à l’évasion des défenses de l’hôte. Les capsules K1 et K5, qui comportent des homologies avec des molécules eucaryotes (les adhésines n-CAM et les héparanes), présentent ainsi une faible immunogénicité. Les variations antigéniques de certaines molécules protéiques de surface (comme les pili), peuvent également participer à l’évitement des défenses immunitaires.

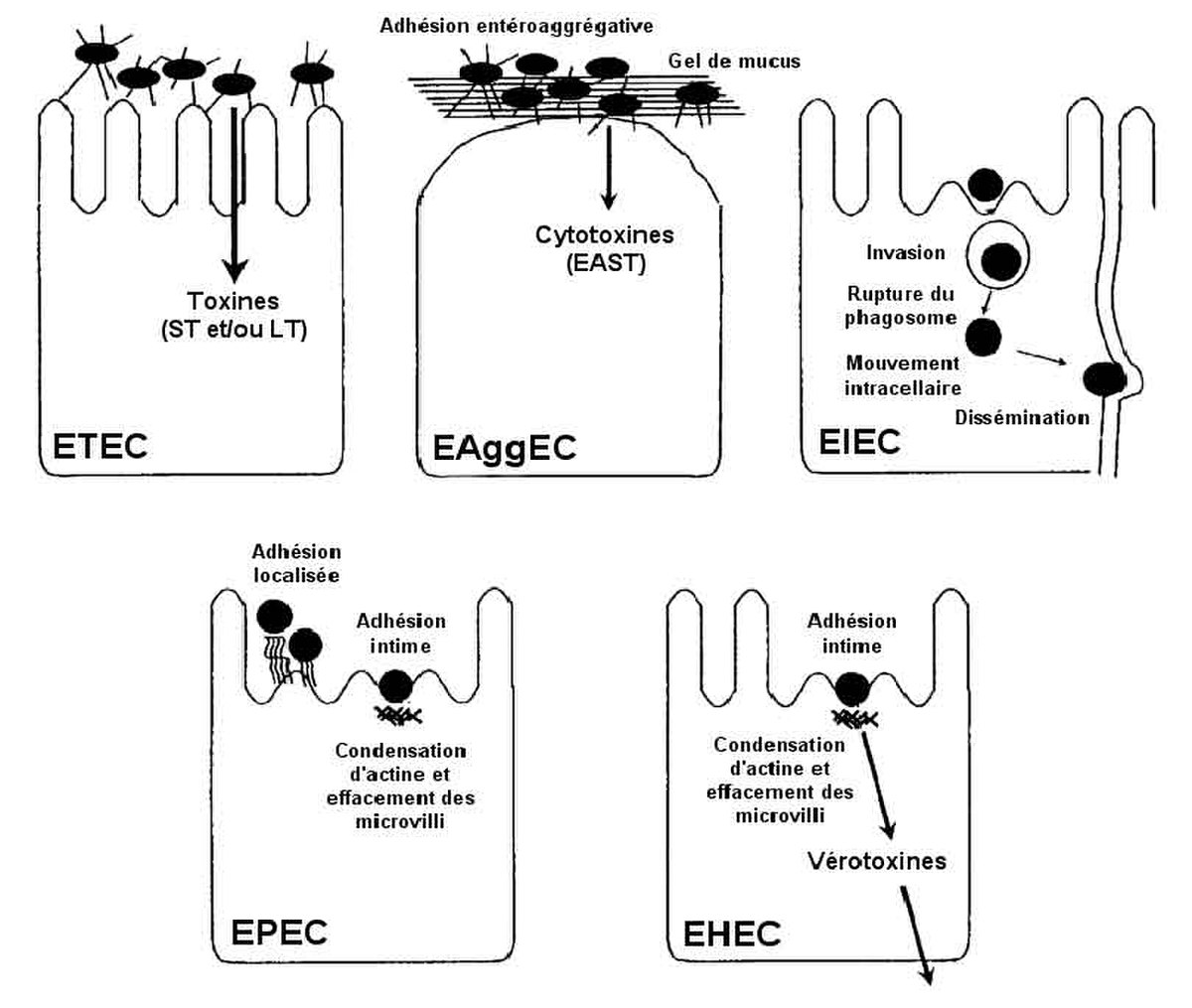

La première étape de colonisation effectuée, certaines souches pathogènes produisent de puissantes toxines, ces dernières pouvant être responsables à elles seules des dommages infligés à l’hôte. D’autres souches pathogènes détournent à leur avantage des fonctions cellulaires essentielles, afin de survivre et persister. Ainsi, en altérant le cytosquelette cellulaire, elles peuvent adhérer très fortement à la surface cellulaire (on parle d’adhésion « intime »), voire pénétrer dans les cellules des muqueuses et s’y multiplier, telles Shigella flexneri ou Salmonella typhimurium.

Sur la base de ces modes d’interaction et des signes cliniques de l’infection, les souches d’E. coli inductrices de diarrhées peuvent être actuellement classées en cinq pathovars: E. colientérotoxigéniques (ETEC), E. coli entéroinvasives (EIEC), E. coli entéropathogènes (EPEC), E. coli entérohémorragiques (EHEC) et E. coli entéroaggrégatives (EAggEC). Outre les E. coli induisant des diarrhées, on distingue aussi le pathovar des E. coli pathogènes extraintestinales (ExPEC) impliquées dans des affections non-intestinales: infections urinaires, méningites, septicémies, mammites...