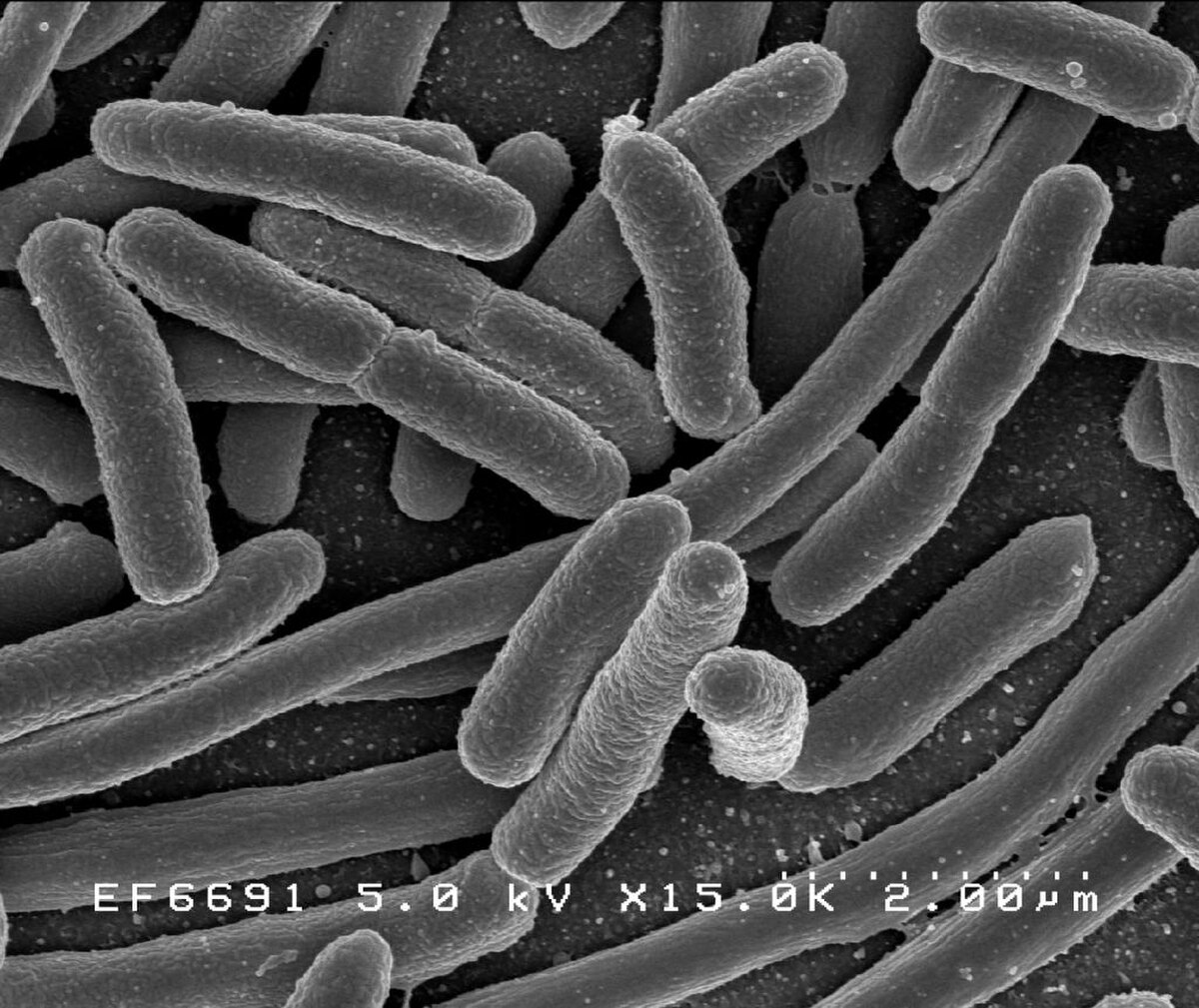

Escherichia coli - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Antigènes et sérogroupage

L’antigène somatique O, définissant le sérogroupe, est contenu dans les lipopolysaccharides présents sur la paroi bactérienne des souches à Gram négatif. L’antigène flagellaire H est de nature protéique entrant dans la structure du flagelle (cilliature péritriche) permettant la mobilité de la bactérie. L'antigène K de surface n'est pas toujours présent mais s'il est présent, il bloque l'agglutinabilité de l'antigène O.

Les antigènes somatiques O

Il en existe plus de 150. Les antigènes somatiques sont composés de lipopolysaccharides complexes. Actuellement certains laboratoires d'analyses médicales utilisent l'agglutination avec des sérums pour déterminer le sérogroupe, mais cette technique est limitée par le nombre de plus en plus élevé de sérums à fabriquer, par la présence d'agglutinations croisées entre les antigènes O de E. coli, Shigella et ceux de Salmonella, et par le passage de la consistance crémeuse de la colonie à une consistance rugueuse ayant pour conséquence l’absence de synthèse de l'antigène O. C'est pour cette raison qu'une technique de sérotypage moléculaire a été développée.

L'antigène O fait partie du lipopolysaccharide (LPS) de la membrane externe des bactéries à Gram négatif. Il contient un grand nombre d’unités répétées d’oligosaccharides de 3 à 6 sucres dont la combinaison détermine la diversité des antigènes O. Les gènes codant les enzymes impliquées dans la synthèse de l’antigène O sont regroupés dans le cluster de gènes rfb.

Ce cluster rfb peut être amplifié spécifiquement grâce à un système d’amorces puis, après restriction par l’endonucléase MboII, un profil noté « R » peut être obtenu par électrophorèse, correspondant à un sérogroupe de E. coli. Un profil d'électrophorèse est fonction de l’emplacement des sites de restriction propre à MboII. Ainsi tous les clusters de gènes correspondant à un antigène somatique auront un profil de restriction qui lui est propre. Ce profil R sera ensuite analysé avec le logiciel Taxotron® puis comparé à une base de données, en perpétuel développement. Par exemple, le profil R aura un numéro R111, correspondant au sérogroupe O111 obtenu avec le sérum.

Les antigènes flagellaires H

Les antigènes H ne servent pas à l'identification des E. coli pathogènes mais présentent un grand intérêt au point de vue épidémiologique : l'identité de l'antigène H constitue un élément pour assurer qu'il s'agit d'une même souche.

La diversité des antigènes H est due aux différents types de flagelline composant la structure du flagelle. C'est le flagelle qui permet la mobilité bactérienne. Le typage s'effectue également par séro-agglutination, mais n’est développé que dans de très rares laboratoires dans le monde. Cependant, certaines souches perdent leur mobilité et sont classées comme non mobiles (NM ou H-). Une technique de sérotypage moléculaire a donc été également développée pour déterminer l'antigène H.

L'antigène H est codé par le gène fliC. Les parties N et C terminales de la flagelline sont très conservés et c'est la partie médiane, plus variable, qui donne la spécificité de l'antigène H. Les E. coli immobiles possèdent également le gène fliC mais sont incapables de synthétiser un flagelle fonctionnel. Après amplification et restriction du gène fliC, il est possible de typer l'antigène H en comparant le profil obtenu à une base de données de profil-type. Par exemple, le profil fliC (noté F) aura un numéro F8, correspondant au type H8 obtenu avec le sérum.

Les antigènes de surface ou d'enveloppe K

Il existe 3 types d'antigène K désignés par les lettres L, A ou B.

- L'antigène L est le plus fréquent mais est thermolabile (il est détruit en une demi-heure. à 100 °C). Donc le chauffage provoque une perte du pouvoir antigénique, du pouvoir de fixer les anticorps et du pouvoir de masquer l'antigène O.

- L'antigène A est rare ; c'est un antigène capsulaire (les E. coli encapsulés sont relativement fréquents dans les infections urinaires). L'Ag A est très thermostable (il faut un autoclavage pour le détruire)

- L'antigène B est toujours présents chez les E. coli enthéropathogènes de gastro-entérite infantile. Il a une thermolabilité intermédiaire : après une demi-heure. à 100 °C, il reste toujours de l'antigène B mais l'antigène O peut entrer en contact avec le sérum par « trouage » de l'enveloppe, la fixation de l'anticorps est toujours positive mais le pouvoir antigénique se perd progressivement (en fonction de la durée de chauffage) .

Différence entre l'antigène B et les antigènes A ou L : dans une population homogène sur boîte de pétri,

- 80% de colonies + et 20% de colonies - pour A ou L,

- répartition homogène dans toute la population pour B.

Critères d'identification de E. coli (démarche)

C'est une bactérie de la famille des Enterobacteriaceae ne possédant pas de désaminase, ce qui exclut les genres Proteus, Morganella et Providencia (typiquement ex-tribu des Proteae).

Elle fermente le glucose par la voie des acides mixtes (Rouge de méthyle +, VP -) ce qui exclut les genres Klebsiella, Enterobacter, Hafnia et Serratia (typiquement groupe des KEHS, ex-tribu des Klebsielleae).

De plus,

- Fermentation du glucose en voie fermantative.

- Production d'indole à partir du tryptophane.

- Ne possède pas d'uréase.

- Ne produit pas d' H2S.

- Incapable d'assimiler le citrate comme seul source de carbone en aérobiose.

- Uréase -

- Indole +++