Éruption volcanique - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

Une éruption volcanique est un phénomène géologique caractérisé par l'émission de laves et/ou de téphras par un volcan. Lorsqu'une éruption volcanique provoque des dégâts matériels et des morts parmi l'espèce humaine mais aussi chez d'autres espèces animales ou végétales ce qui est la majorité des cas, ce phénomène constitue une catastrophe naturelle ayant un impact local à mondial et pouvant bouleverser les habitudes animales, humaines, la topographie, etc.

Types d'éruptions volcaniques

Éruptions effusives

Les éruptions effusives émettent des laves basaltiques, pauvres en silice et donc très fluides et libérant leurs gaz volcaniques facilement. Les éruptions sont relativement calmes, sans grandes explosions et produisant de grandes coulées de lave. Ces « volcans rouges » sont ceux des points chauds comme ceux de Hawaii, le Piton de la Fournaise ou encore l'Etna. Le seul danger pour les populations sont les coulées de lave qui peuvent avancer à plusieurs dizaines de kilomètres par heure mais en général, les populations ont le temps d'évacuer tranquillement en emportant quelques affaires.

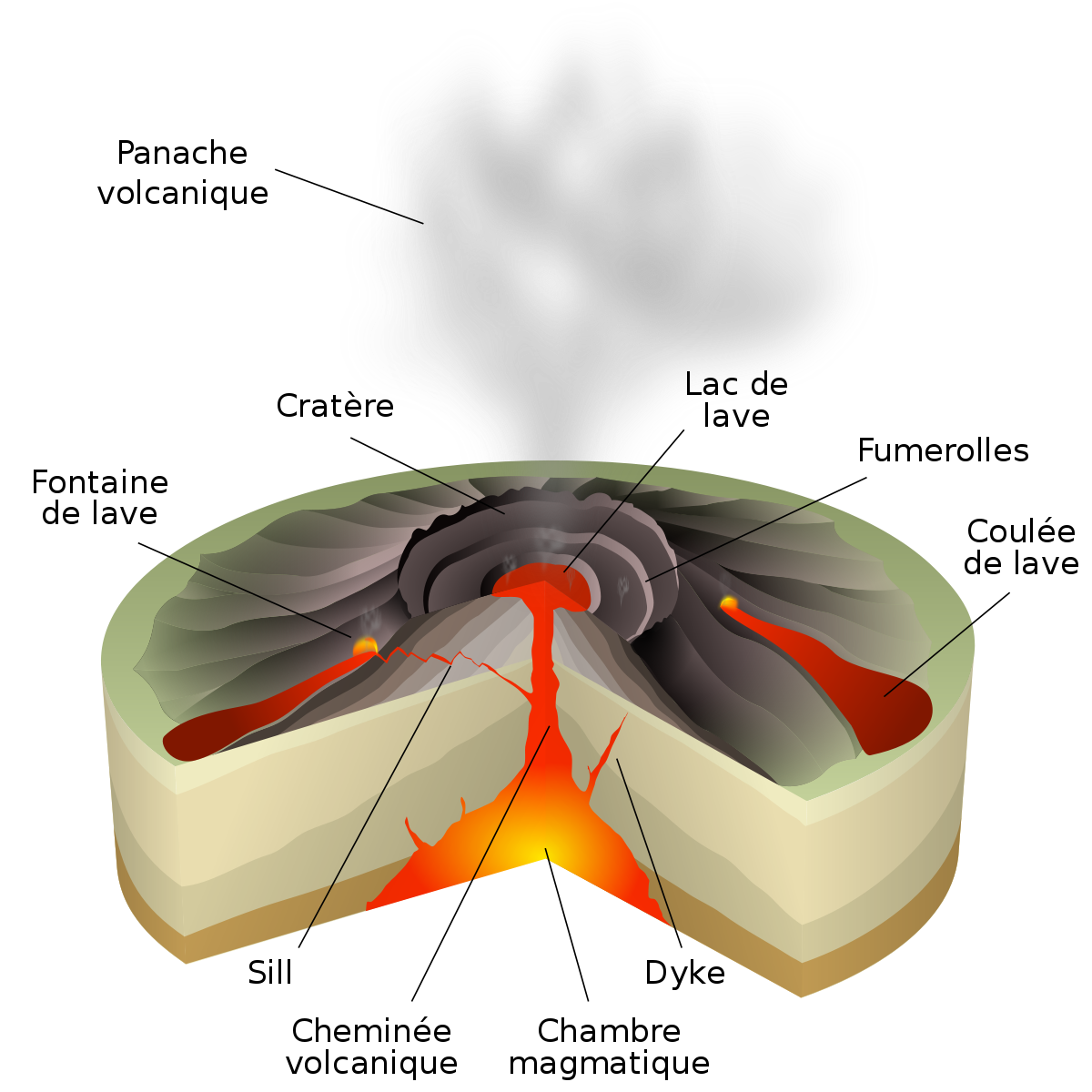

Éruption hawaïenne

L'éruption hawaïenne est caractérisée par des laves très fluides, basaltiques et pauvres en silice ce qui permet un écoulement le long des flancs du volcan parfois sur des dizaines de kilomètres. Le dégazage de la lave est très aisé et son éjection peut se faire soit sous la forme de fontaines de laves de plusieurs centaines de mètres de hauteur et au débit régulier, soit sous la forme d'un lac de lave plus ou moins temporaire prenant place dans un cratère.

Peu dangereuses, ces éruptions peuvent néanmoins occasionner d'importants dégâts lorsque des infrastructures humaines sont touchées par les coulées de lave. Le risque humain est en revanche quasi nul car il n'y a aucun risque d'explosion et la lave laisse le temps d'évacuer.

Les volcans ayant des éruptions de type hawaïen sont le Mauna Kea, le Mauna Loa, le Piton de la Fournaise, le Nyiragongo, l'Erta Ale, etc.

L'indice d'explosivité volcanique de ce type d'éruption va de 0 à 1.

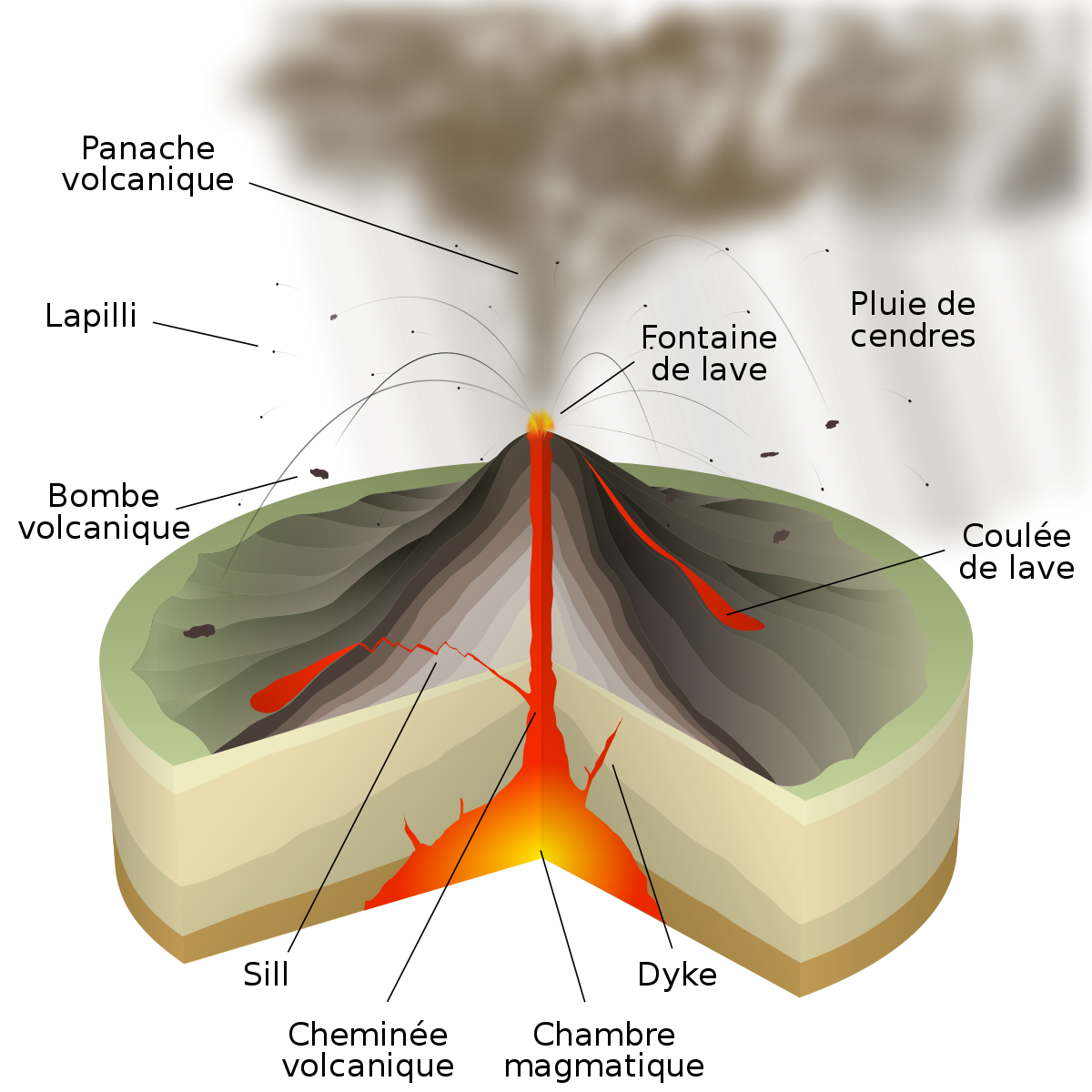

Éruption strombolienne

Style intermédiaire entre les types hawaïen et vulcanien, le type strombolien émet des laves moyennement fluides sous forme de coulées et des tephras comme des bombes volcaniques, des scories, etc projetés par des explosions fréquentes. Un nuage de cendre peut s'élever à quelques centaines de mètres de hauteur. La dangerosité dépend de la proximité des implantations humaines.

Les volcans ayant des éruptions de type strombolien sont le Stromboli ou encore l'Etna bien que ce dernier puisse parfois avoir des éruptions vulcaniennes.

L'indice d'explosivité volcanique de ce type d'éruption va de 1 à 2.

Éruptions explosives

Les éruptions explosives émettent quant à elles des laves andésitiques, riches en silice et donc très visqueuses et libérant leurs gaz volcaniques difficilement. Ces éruptions ne forment pas de coulée de lave mais s'accompagnent plutôt d'explosions produisant de grandes quantités de cendres donnant naissance à des nuées ardentes et des panaches volcaniques. Environ 80 % des éruptions volcaniques se déroulent sur ce type de volcans. Très dangereux car imprévisibles, ces types d'éruptions ne laissent parfois pas le temps d'évacuer les populations menacées par les gaz et les cendres brûlants. Les volcans les plus représentatifs sont les « volcans gris » de la « ceinture de feu du Pacifique » comme le Pinatubo, le Krakatoa, le Mayon ou encore le Merapi.

Éruption vulcanienne

Les laves basaltiques fluides s'écoulent plus difficilement dans le type vulcanien car elles sont plus riches en silice et leur dégazage est moins aisé. Des fontaines et des projections de lave donnent naissance à des coulées qui descendent le long du volcan et peuvent atteindre des constructions en contrebas.

Le risque humain est plus élevé car des projections de pierre ponce, cendres et bombes peuvent se produire et s'élever à plusieurs kilomètres de hauteur. L'éruption type est la dernière éruption du Vulcano entre 1888 et 1890.

L'indice d'explosivité volcanique de ce type d'éruption va de 2 à 5.

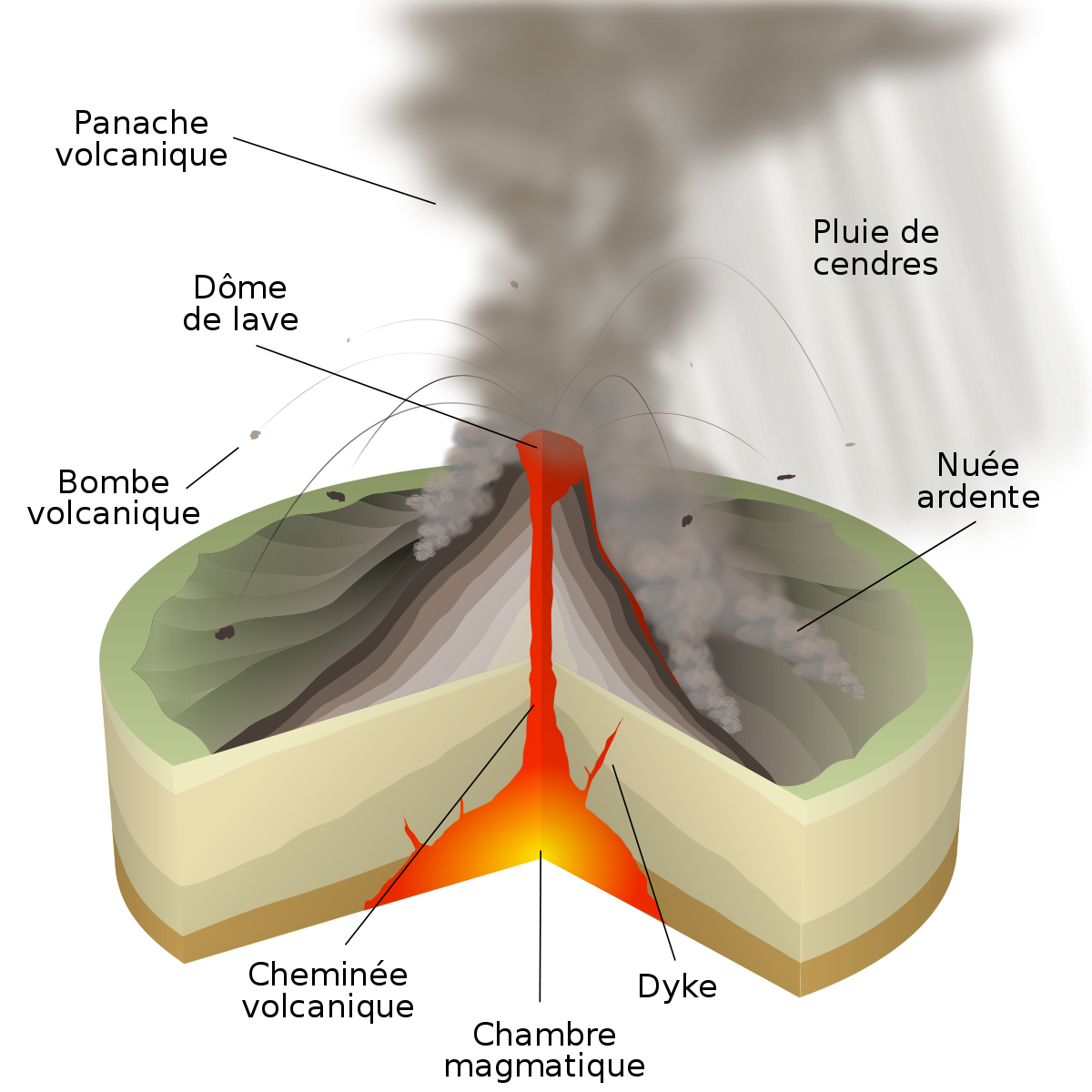

Éruption peléenne

Dans ce type d'éruption, la lave pâteuse ne s'écoule quasiment pas et a tendance à former un dôme de lave. Celui-ci, sous la pression du magma, peut se désagréger ou exploser en produisant des nuées ardentes et des panaches volcaniques. Très meurtrier en raison du caractère instable de l'éruption et de la vitesse des nuées ardentes, l'éruption type est celle de la montagne Pelée qui fit 28 000 morts en 1902 en Martinique.

Les volcans ayant des éruptions peléennes sont la montagne Pelée, la Soufrière de Montserrat, la Soufrière de la Guadeloupe, etc.

L'indice d'explosivité volcanique de ce type d'éruption va de 1 à 8.

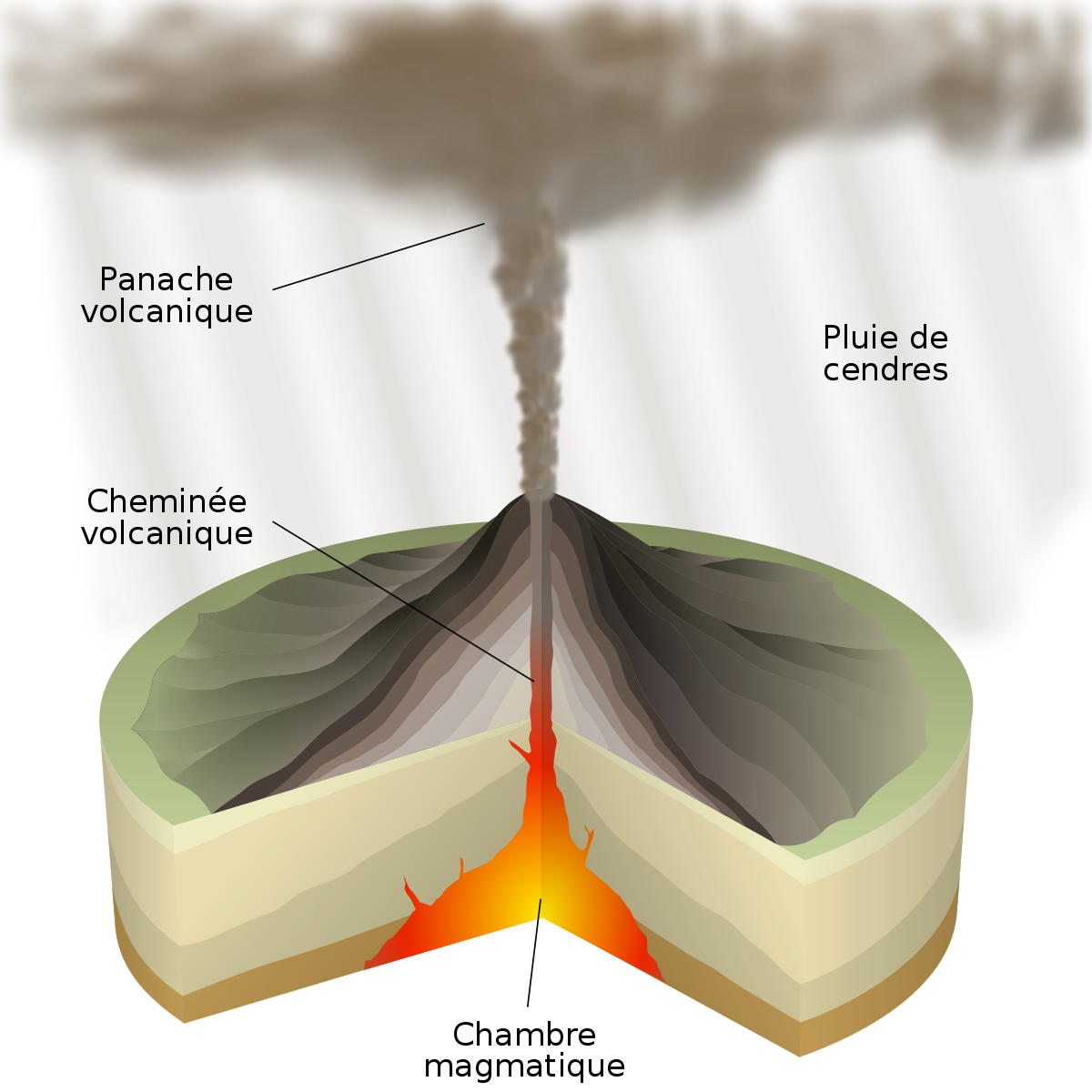

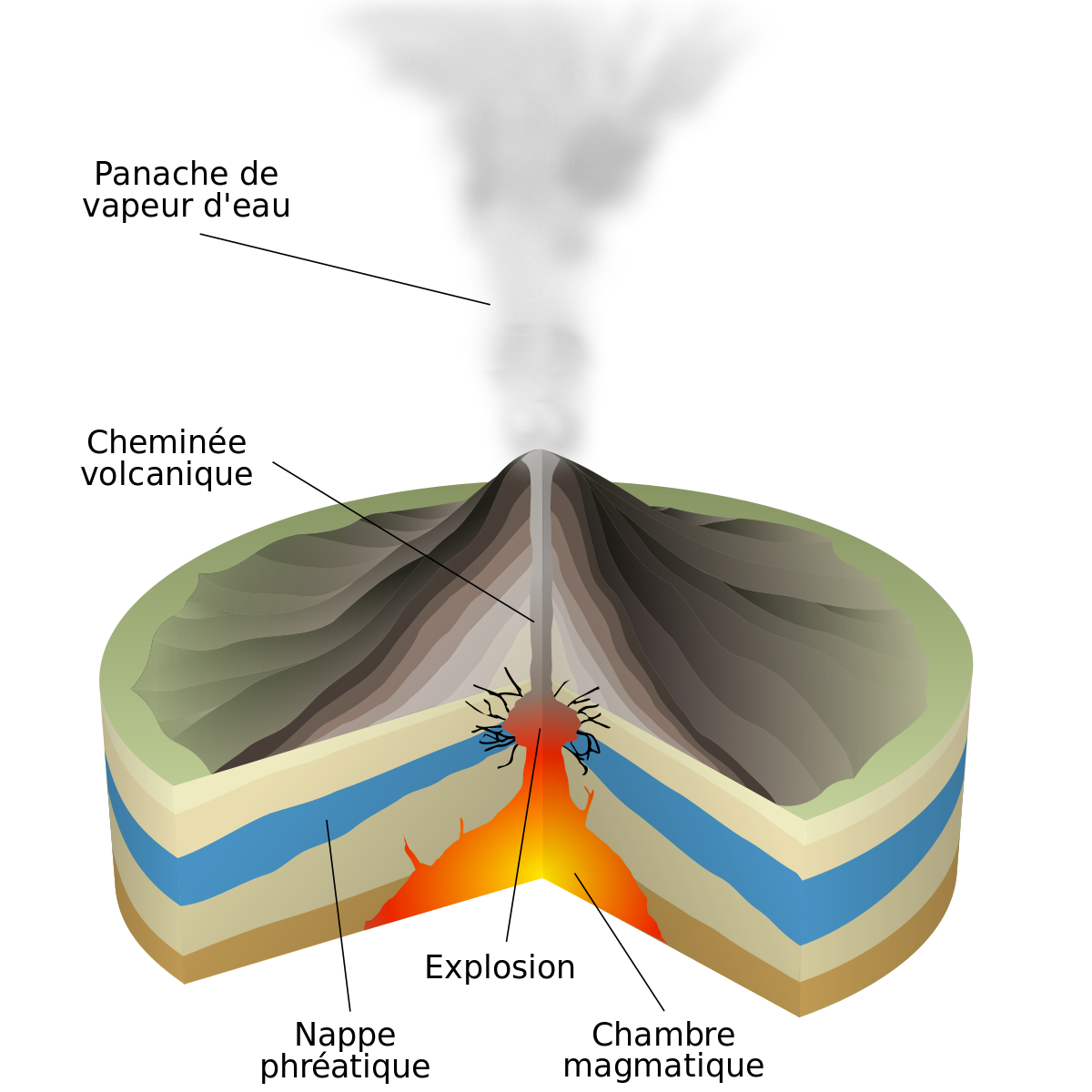

Éruption plinienne

Dans ce type d'éruption, la lave est extrêmement pâteuse car très riche en silice. Les gaz volcaniques ne pouvant se libérer, la pression augmente dans la chambre magmatique et produit des explosions qui pulvérisent la lave et parfois le volcan en projetant des cendres à des dizaines de kilomètres de hauteur, atteignant ainsi la stratosphère. Le panache volcanique retombe en général sous son propre poids et dévaste les flancs du volcan à des kilomètres à la ronde. La présence de nappes phréatiques sur le chemin de la lave augmente le risque explosif et la dangerosité de ces volcans dont la première description fut celle du Vésuve en 79 par Pline le Jeune et qui détruisit Pompéi.

Les volcans ayant des éruptions pliniennes sont la majorité de ceux formant la « ceinture de feu du Pacifique » tels le Merapi, le Krakatoa, le Pinatubo, le mont Saint Helens ou encore le mont Augustine.

L'indice d'explosivité volcanique de ce type d'éruption va de 3 à 8.

Éruptions en présence d'eau

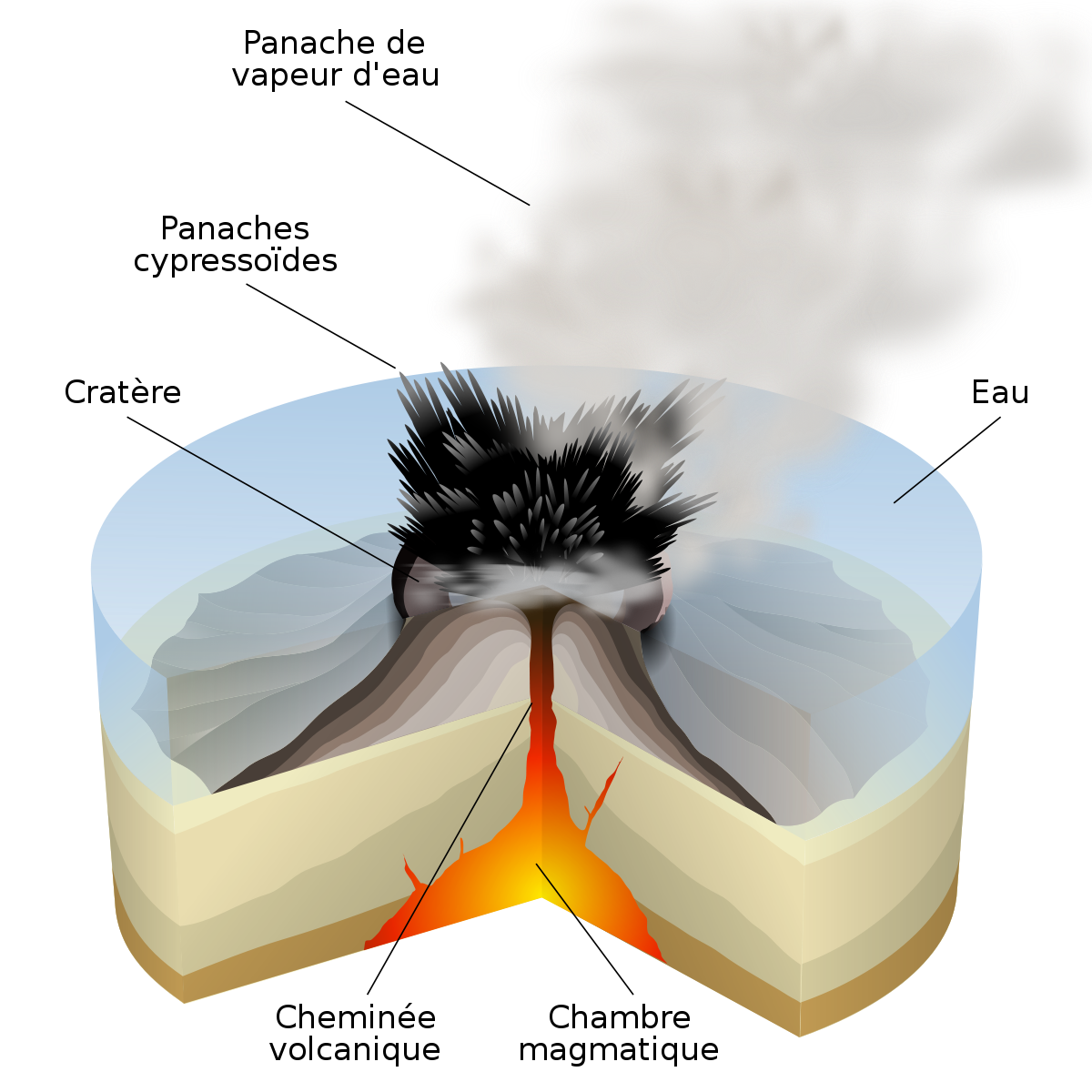

Éruption surtseyenne

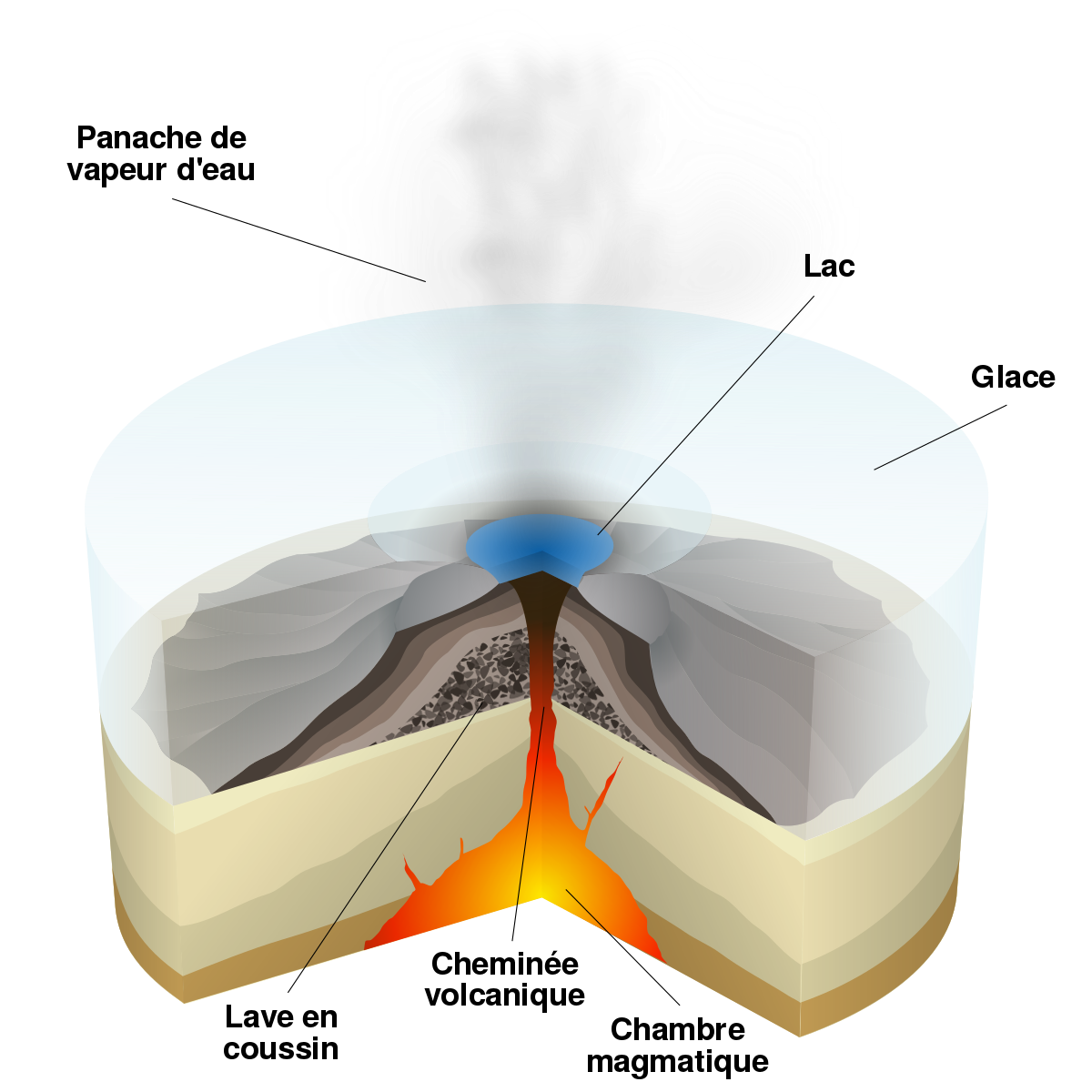

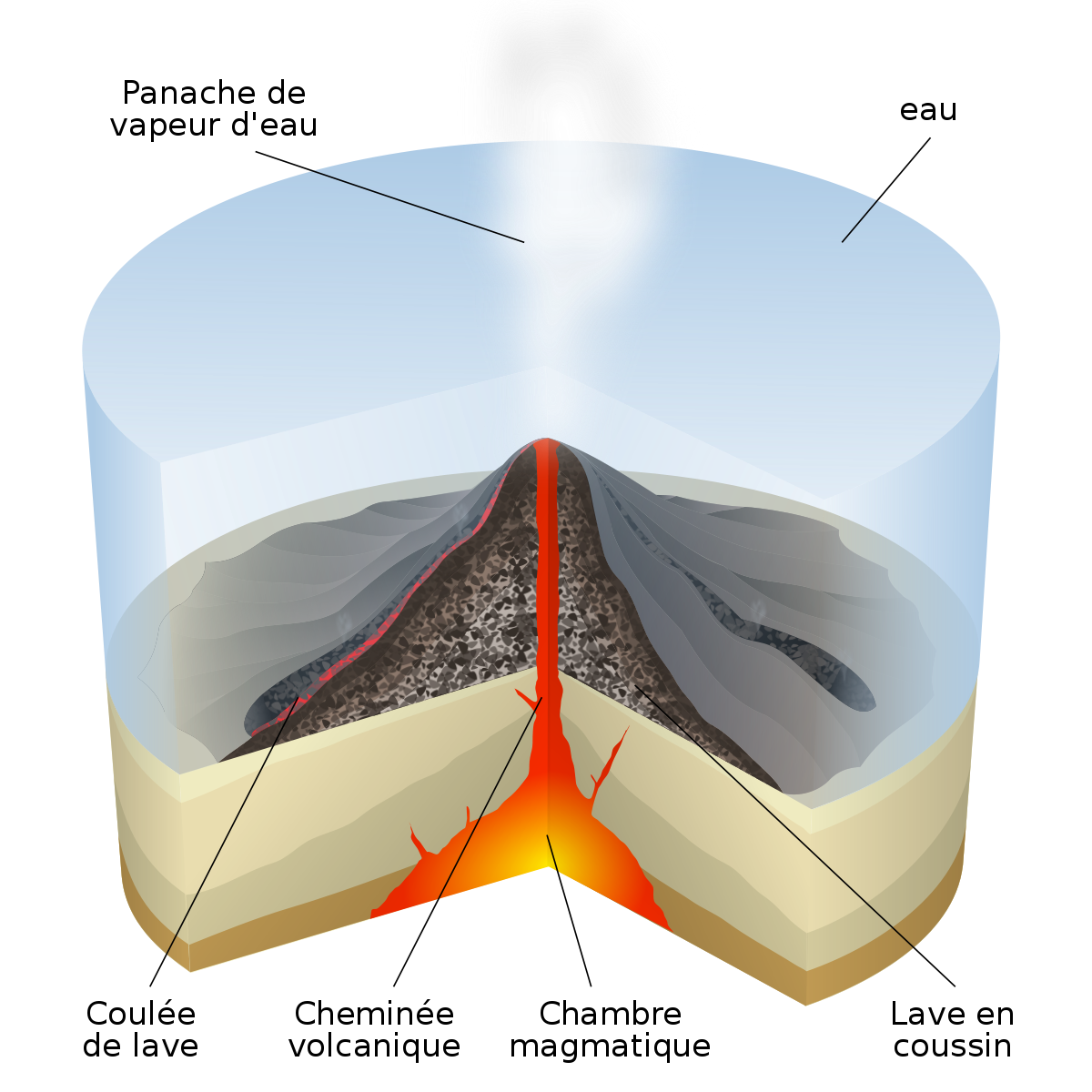

Les éruptions surtseyennes sont des éruptions qui mettent en cause de grandes quantités d'eau. Il s'agit en général d'éruptions sous-marines ou sous-lacustres proches de la surface, en général moins de cent mètres de profondeur, ou sous-glaciaires lorsque la chaleur du magma parvient à faire fondre de grandes quantités de glace.

Les volcans sous-marins ou sous-lacustres parvenant à atteindre la surface émergent de l'eau pour former une île au cours d'une éruption surtseyenne. L'île de Surtsey, qui a donné son nom à ce type d'éruption, est née de la sorte en 1963.

Lors d'une éruption surtseyenne, la surface du volcan se trouve à quelques mètres ou quelques dizaines de mètres sous la surface de l'eau. La pression de l'eau n'est alors plus suffisante pour éviter l'explosion de la lave à son contact. Des explosions « cypressoïdes », en forme de cyprès, se produisent alors, mélangeant lave et tephras refroidis, eau liquide et vapeur d'eau. Une fois que l'île a émergé, l'éruption se prolonge de manière classique selon le type de magma.

Si l'éruption est sous-glaciaire, il faut que l'eau de fonte se retrouve piégée au-dessus du volcan pour provoquer une éruption surtseyenne. Le Nevado del Ruiz n'a pas provoqué d'éruption surtseyenne lors de son éruption en 1985 car l'eau provenant de la fonte des glaces au sommet du volcan a dévalé les pentes du volcan en formant des lahars qui détruisirent la ville d'Armero. En revanche l'éruption du Grímsvötn en 1996 sous le Vatnajökull s'est transformée en éruption surtseyenne car les eaux de fonte de la calotte glaciaire ont formé un lac au-dessus du volcan. Lors de l'arrivée du magma à la surface, des projections cypressoïdes ont traversé la glace et le lac s'est vidé sous la forme d'un jökulhlaup.

L'indice d'explosivité volcanique de ce type d'éruption va de 2 à 5 mais il dépend grandement du type de magma, selon qu'il est basaltique ou andésitique.