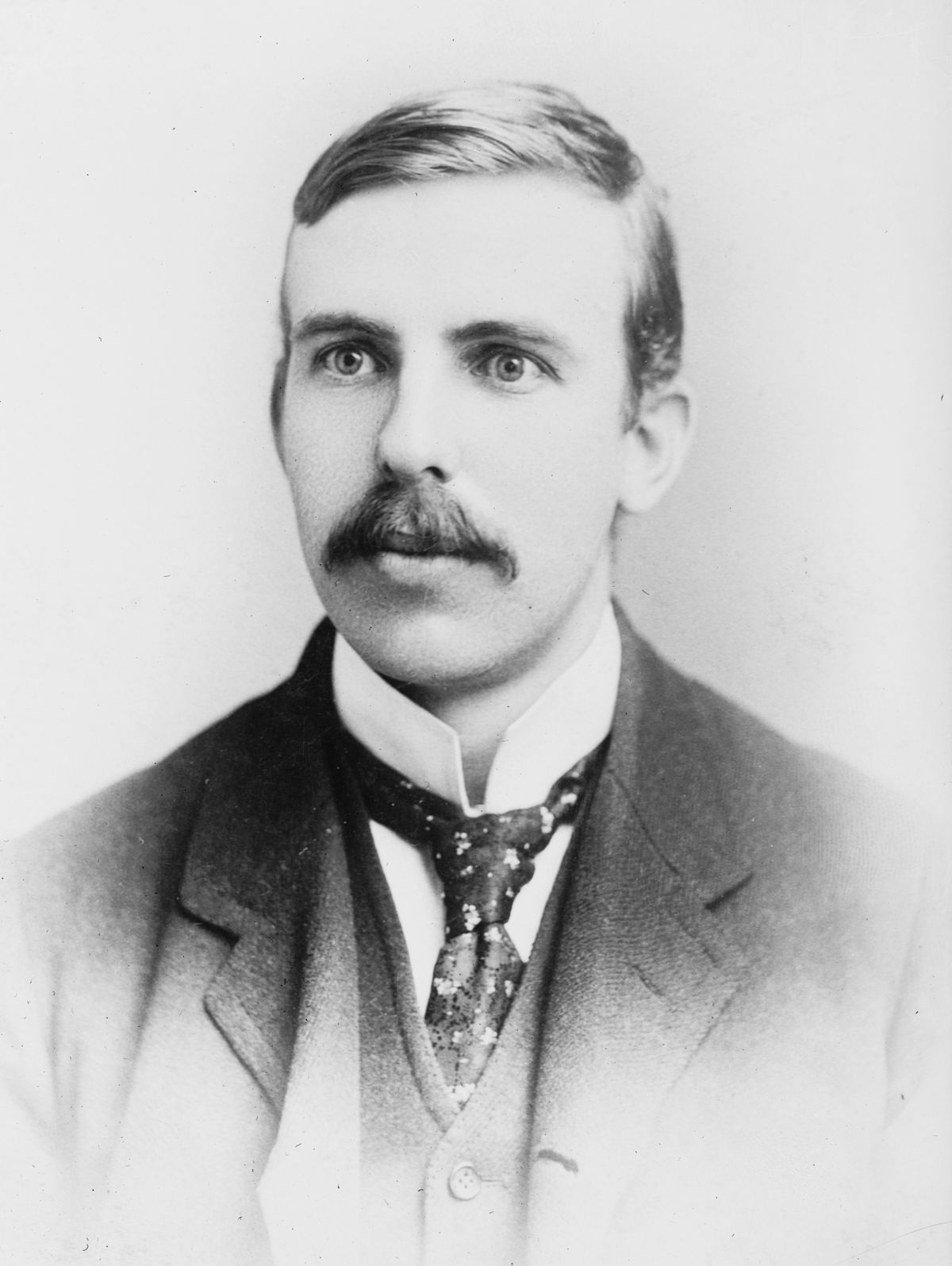

Ernest Rutherford - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Manchester, 1907-1919 : le noyau atomique

En 1907, il obtient un poste de professeur à l'Université de Manchester, où il travaille avec Hans Geiger, avec qui il invente un compteur permettant de détecter les particules alpha émises par les substances radioactives (ébauche du futur compteur Geiger), car en ionisant le gaz qui se trouve dans l'appareil, elles produisent une décharge détectable.

En 1908, avec un de ses étudiants, Thomas Royds, il prouve définitivement ce qu'on supposait, à savoir que les particules alpha sont bien des noyaux d'hélium. Ou plutôt, que les particules alpha sont des atomes d'hélium une fois débarrassés de leurs charges négatives. Pour le prouver, il isole la substance radioactive dans un matériau suffisamment mince pour que les particules alpha le traversent effectivement, mais pour que cela bloque toute « émanation » des éléments radioactifs, c'est-à-dire tout produit de la désintégration. Il recueille ensuite le gaz qui se trouve autour de la boîte qui contient les échantillons et analyse son spectre. Il y trouve alors une grande quantité d'hélium : les noyaux que sont les particules alpha ont récupéré des électrons disponibles.

Il obtient la même année le prix Nobel de chimie « pour ses recherches touchant la désintégration des éléments [chimiques], et la chimie des substances radioactives ». Il en conserve cependant une certaine déception, car il se considère avant tout comme un physicien. Une de ses citations célèbres est : « La science, soit c'est de la physique, soit c'est de la philatélie », voulant sans doute signifier par là qu'il plaçait la physique au-dessus des autres sciences.

C'est en 1911 qu'il fait sa plus grande contribution à la science en découvrant le noyau atomique. Il avait observé à Montréal qu'en bombardant une fine feuille de mica avec des particules alpha, on obtenait une déflexion de ces particules. Geiger et Marsden, refaisant de façon plus poussée ces expériences en utilisant une feuille d'or, avaient constaté que certaines particules alpha étaient déviées de plus de 90 degrés. Rutherford émet alors l'hypothèse qu'au centre de l'atome devait se trouver un « noyau » contenant presque toute la masse et toute la charge positive de l'atome, les électrons déterminant en fait la taille de l'atome. Geiger et Marsden vérifièrent par la suite ces conclusions par l'expérience.

Ce modèle planétaire avait été suggéré en 1904 par un Japonais, Hantaro Nagaoka, mais était passé inaperçu — on y objectait que les électrons auraient dû rayonner en tournant autour du noyau central et donc y tomber. Les résultats de Rutherford montrèrent que ce modèle était sans doute le bon, puisqu'il permettait de prévoir avec exactitude le taux de diffusion des particules alpha en fonction de l'angle de diffusion et de la taille de l'atome. Les dernières objections théoriques sur le rayonnement de l'électron tombèrent avec le début de la théorie quantique et l'adaptation par Niels Bohr du modèle de Rutherford à la théorie de Planck, démontrant ainsi la stabilité de l'atome de Rutherford.

Au début de la Première Guerre mondiale, Rutherford se concentre sur les méthodes acoustiques de détection des sous-marins. Une fois la guerre terminée, il produit, en 1919, la première transmutation artificielle. Après avoir observé les protons produits par le bombardement d'hydrogène par des particules alpha (en observant les scintillations qu'ils produisent sur des écrans recouverts de sulfure de zinc), il s'aperçoit qu'il obtient beaucoup plus de ces scintillations s'il fait la même expérience avec de l'air, et mieux, avec du diazote pur. Il en déduit alors que les particules alpha, en heurtant les atomes d'azote, ont produit un proton — c'est-à-dire que le noyau d'azote a changé de nature et s'est transformé en oxygène, en absorbant la particule alpha. Rutherford venait de produire la première transmutation artificielle de l'histoire.