Équinoxe - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Astronomie

Orbite terrestre

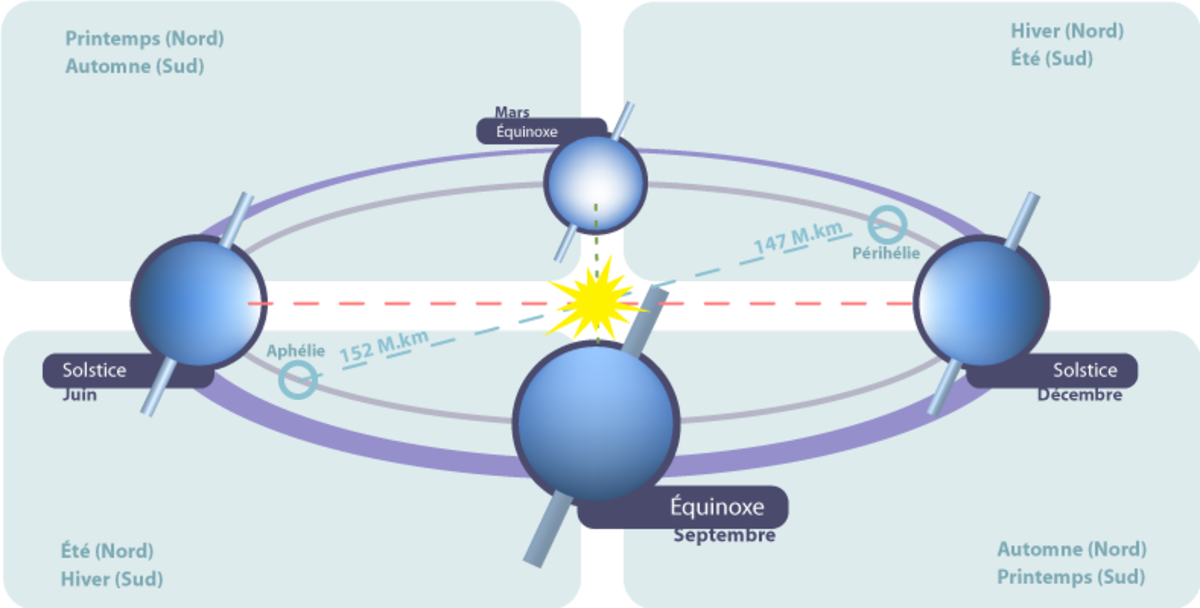

Du point de vue astronomique, un équinoxe est le moment où la Terre est située à l'un des nœuds de son orbite, c'est-à-dire à l'une des deux intersections entre celle-ci et le plan de l'écliptique. L'axe de la Terre est incliné d'environ 23,44° par rapport au plan de son orbite. En conséquence, pendant environ une moitié de l'année, son hémisphère nord est orienté vers le Soleil, tandis que l'orientation est au profit de son hémisphère sud pendant l'autre moitié. Lors d'un équinoxe, les deux hémisphères sont orientés également par rapport au Soleil et celui-ci est situé directement au zénith de l'équateur. Les pôles Nord et Sud sont également situés à cet instant sur le terminateur et le jour et la nuit divisent exactement les deux hémisphères.

Réciproquement, du point de vue géocentrique, un équinoxe se produit lorsque le Soleil atteint l'une des deux intersections entre l'écliptique et l'équateur céleste : sa déclinaison est alors nulle.

Le Soleil n'étant pas un simple point lumineux vu de la Terre, la durée complète pendant laquelle il reste au-dessus de l'équateur atteint en fait 33 h.

Détermination

La date de l'équinoxe peut se déterminer en observant le lever du Soleil, par rapport au point situé plein Est (ou plein Ouest pour le coucher) : l'équinoxe de printemps a lieu le jour où le Soleil cesse de se lever au sud de ce point, pour se lever au nord (mutatis mutandis pour le coucher du Soleil, et/ou pour l'équinoxe d'automne). L'instant exact peut s'apprécier à partir de l'azimut solaire à ces deux levers consécutifs, en interpolant le moment où le Soleil passe à l'azimut 90° (ou 270° pour le coucher).

On dit souvent que « à l'équinoxe, le Soleil se lève à l'Est et se couche à l'Ouest », mais ce n'est qu'approximativement exact : cette règle néglige les déplacements du Soleil pendant cette journée. Le Soleil ne peut se lever exactement à l'Est que s'il se lève à l'instant précis de l'équinoxe, ce qui est le cas sur tout un méridien ; mais le temps que le Soleil se couche douze heures plus tard, sa déclinaison aura légèrement varié (d'un cinquième de degré), et il ne se couchera plus exactement à l'Ouest. La différence n'est cependant pas très sensible pour l'observation courante (un tiers de degré en azimut, pour les latitudes de l'ordre de 45°).

L'observation du Soleil au lever n'est pas très précise sur le plan astronomique, parce que c'est là que la réfraction atmosphérique est la plus forte, entraînant une incertitude sur l'heure du lever astronomique et donc sur son azimut. Un observatoire astronomique utilisera plutôt une lunette méridienne, pour déterminer (par interpolation entre deux midi solaire consécutifs) le moment où le Soleil passe sur l'équateur céleste, et a par conséquent une distance zénithale égale à la latitude du lieu d'observation.

Longueur du jour

Le jour d'un équinoxe, le centre du Soleil passe à peu près le même temps au-dessus et en dessous de l'horizon pour tous les points de la surface de la Terre : 12 heures. Cependant, le Soleil n'étant pas perçu sur Terre comme un point lumineux mais comme une sphère, le jour y est plus long que la nuit car le limbe supérieur du Soleil peut être aperçu alors que son centre est toujours situé en dessous de l'horizon. De plus, l'atmosphère terrestre réfracte la lumière solaire : même si son limbe est situé juste sous l'horizon, ses rayons peuvent quand même atteindre la surface terrestre. En pratique, le rayon apparent du Soleil est d'environ 16 minutes d'arc et la réfraction atmosphérique de 34 minutes d'arc. La combinaison des deux implique que le limbe supérieur du Soleil peut être aperçu alors que son centre est situé à 50 minutes d'arc sous l'horizon réel. En conséquence, le jour est plus long de 14 minutes que la nuit à l'équateur lors d'un équinoxe. Cette durée augmente quand on se déplace vers les pôles : à Londres, elle atteint 24 minutes, et à 100 km des pôles, le Soleil reste en partie visible toute la journée.

Certains points de la surface terrestre suffisamment éloignés de l'équateur peuvent connaître une journée où la durée du jour et de la nuit sont quasiment identiques. Sa date exacte dépend de la latitude et de la longitude, mais les jours précédant l'équinoxe de printemps (ou suivant l'équinoxe d'automne) connaissent un jour supérieur à 12 heures. Prendre en compte le crépuscule diminue encore la durée de la nuit.

Lors des équinoxes, la variation journalière de la durée du jour et de la nuit est la plus grande. Aux pôles, l'équinoxe marque la transition entre six mois de jour et six mois de nuit. Situé au Svalbard loin au-delà du cercle arctique, la ville norvégienne de Longyearbyen connaît 15 minutes de jour de plus tous les jours aux alentours de l'équinoxe de printemps. À Singapour (environ 1° Nord), cette variation n'est que de quelques secondes.

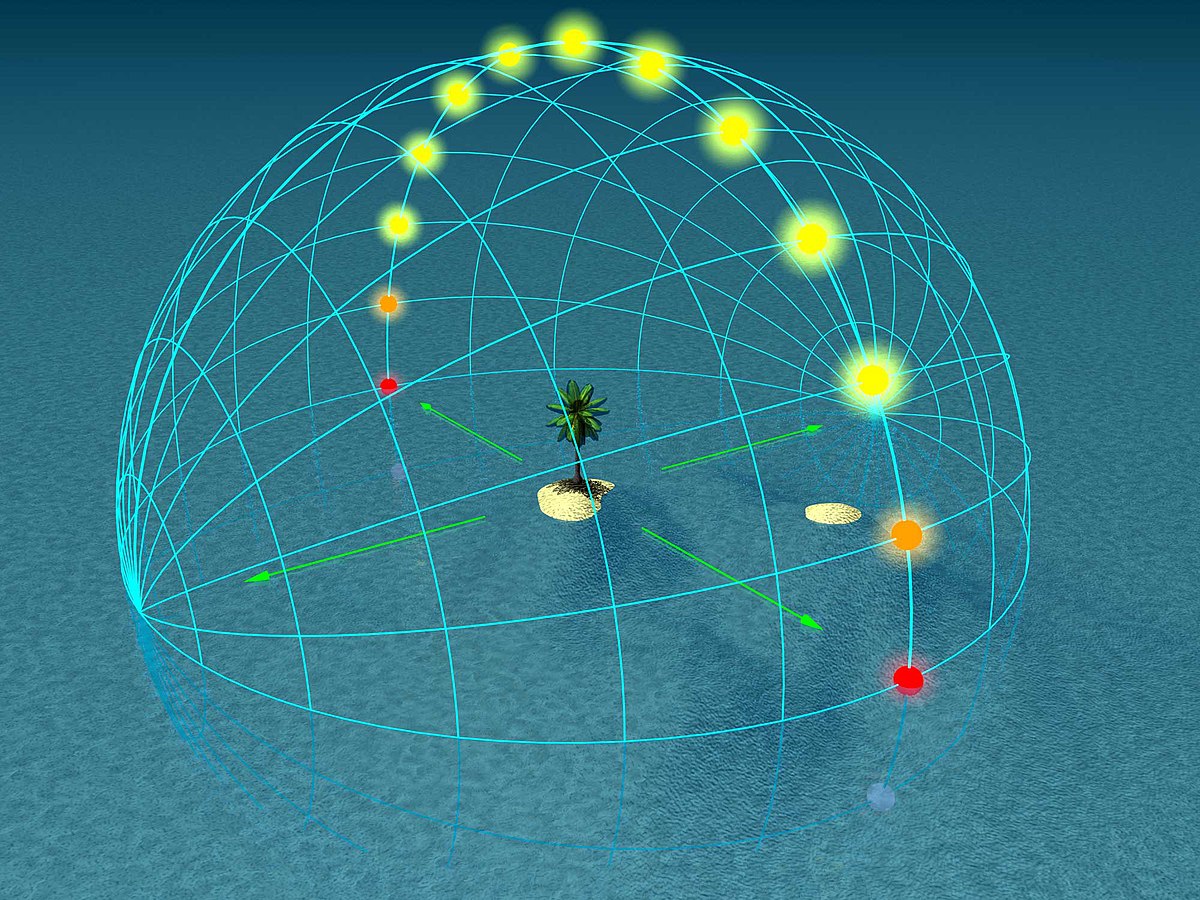

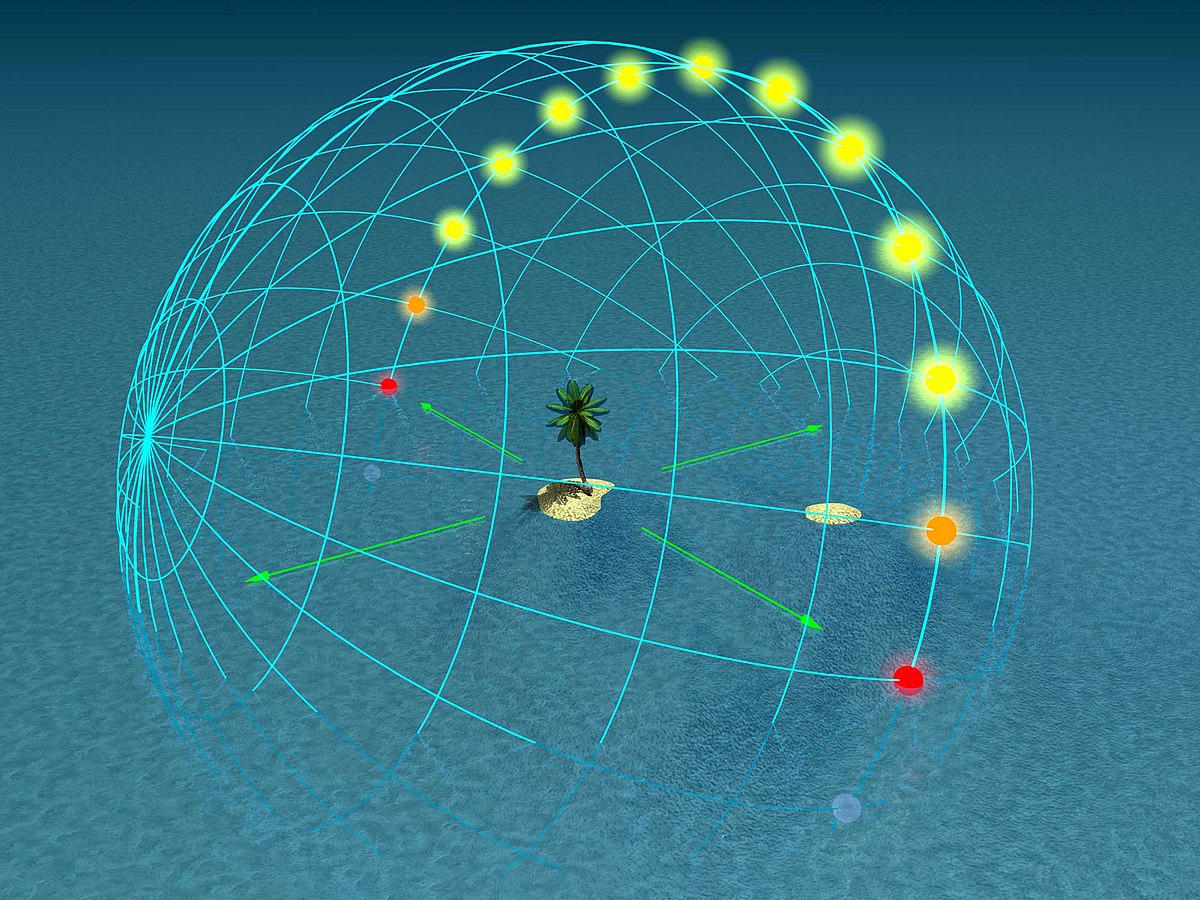

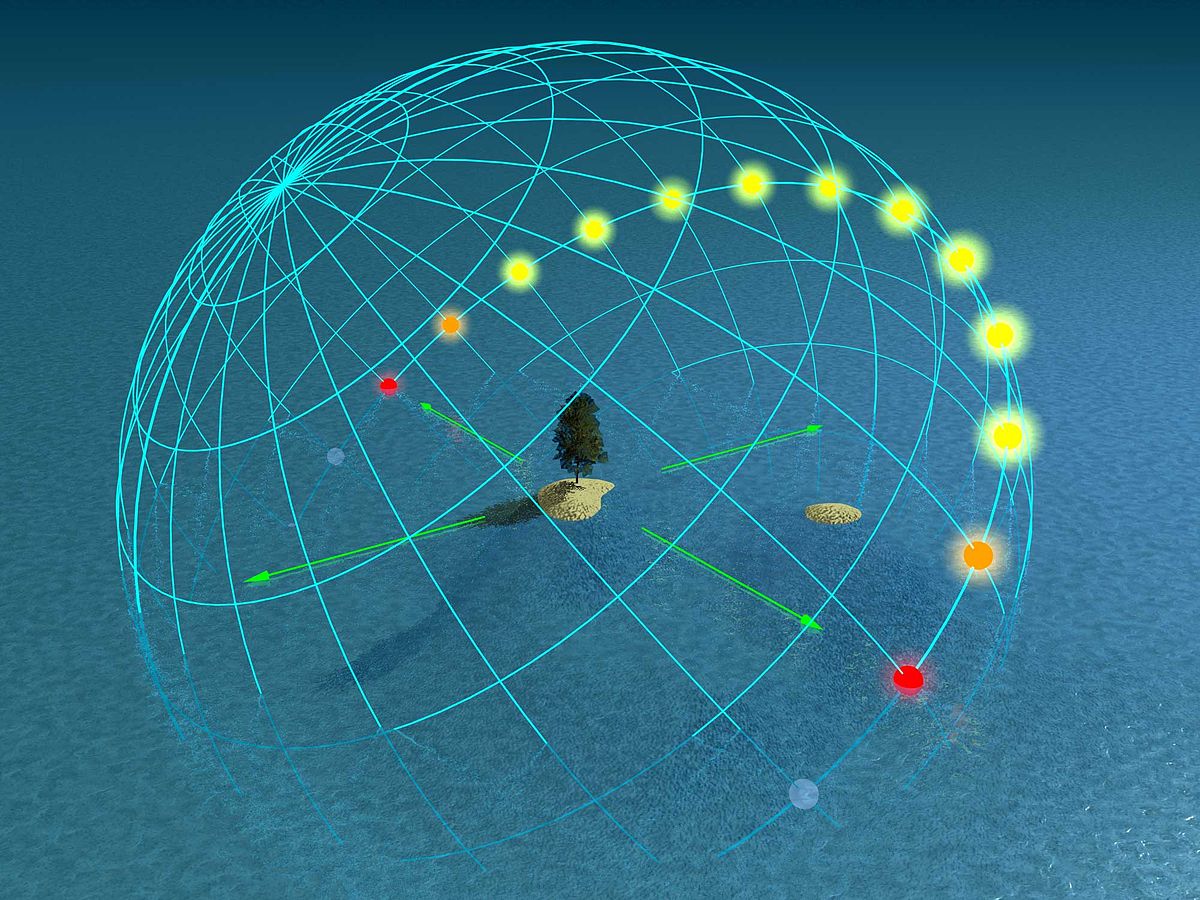

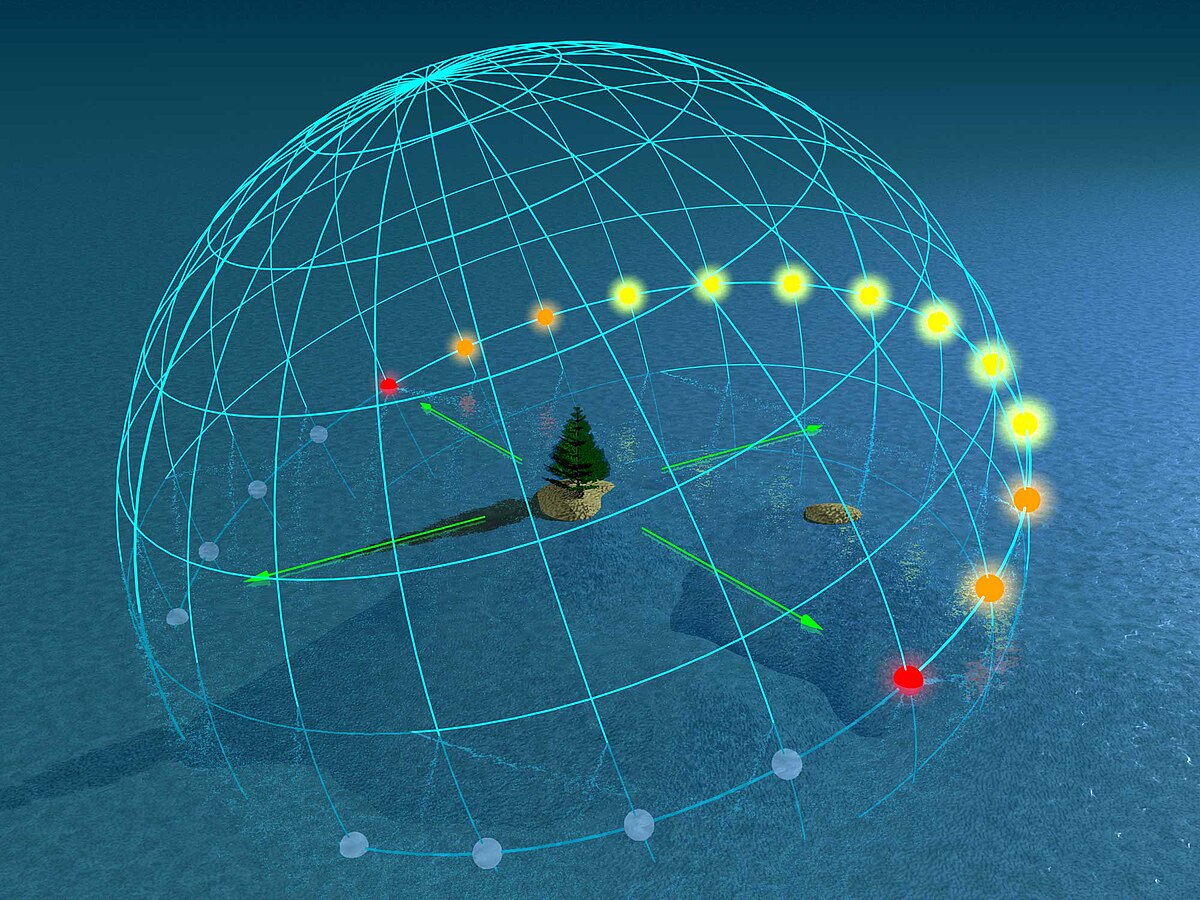

Trajectoire solaire

Lors des équinoxes, le Soleil se lève exactement à l'Est et se couche exactement à l'Ouest. Du pôle Nord au pôle Sud, tous les points de la Terre situés sur un même méridien, reçoivent alors simultanément la lumière du Soleil durant la journée.

Dans l'hémisphère nord, le Soleil culmine au sud ; dans l'hémisphère sud, il culmine au nord ; à l'équateur, il culmine au zénith.

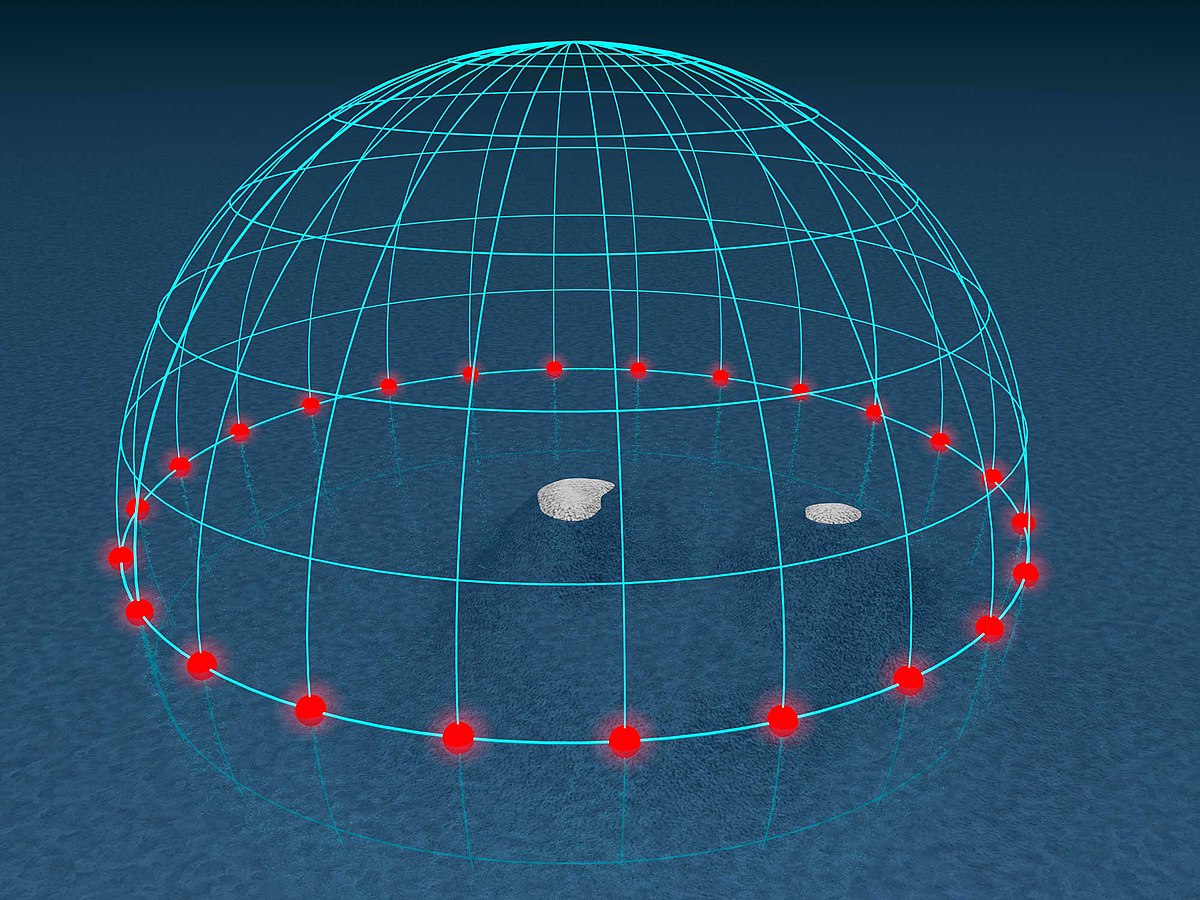

Les diagrammes suivants décrivent de façon schématique la trajectoire apparente du soleil lors d'une journée d'équinoxe pour différentes latitudes.

| 70° : le Soleil ne culmine qu'à 20° d'altitude et disparaît sous l'horizon suivant un angle très faible. Le crépuscule dure quatre heures ; en fait, la nuit noire est quasiment inexistante. | |||

| 90° (pôles) : si la réfraction atmosphérique n'entrait pas en compte, le centre du Soleil resterait sur l'horizon toute la journée. |