Enfant pétrifié de Sens - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

L'avis des médecins en France

La découverte de ce lithopédion fit sensation. Jean d’Ailleboust rédigea une description de l'autopsie et de l'enfant : Portentosum Lithopaedion, sive Embryum Petrificatum Urbis Senonensis, qu'un imprimeur de Sens, Jean Sauvine, publia en 1582, et qui connut une large diffusion. L'explication de Jean d’Ailleboust, selon laquelle la pétrification du fœtus s'explique par le sang trop sec de la mère, fut bientôt critiquée. Siméon de Provanchères, dans un addendum au récit de d'Ailleboust, donnait son propre point de vue : l'embryon se serait desséché par suite de la chaleur insuffisante du ventre de la mère. François de Bosset, contemporain de ces deux auteurs, était davantage préoccupé par la gangue dans laquelle on avait retrouvé l'embryon enfermé : il supposait que cette substance était tellement liée au corps de la mère que la parturition était devenue impossible.

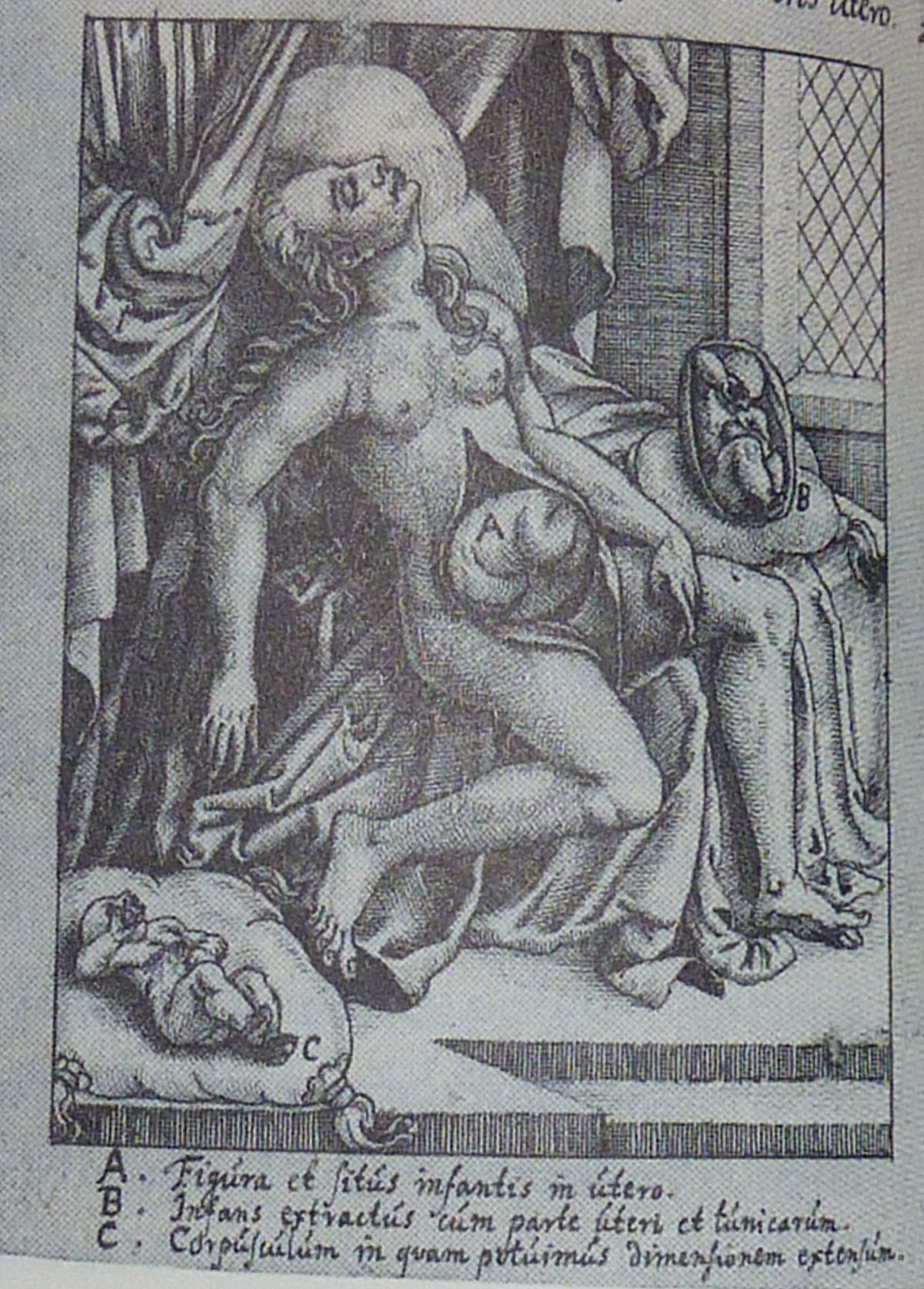

Avec cette première relation du phénomène de Sens, les représentations de l’« enfant de pierre » commencèrent à se multiplier ; le livre de D’Ailleboust comportait lui-même une gravure représentant Colombe Chatri nue, assise sur un lit, son ventre ouvert laissant apparaître l'embryon. Le rhumatologue britannique Jan Bondeson suggère que cette planche illustrée a été adaptée d'une gravure érotique préexistante, en y ajoutant l'embryon. Jean d’Ailleboust ne donne d'ailleurs lui-même aucune indication sur l'origine de ce dessin, mais se borne à indiquer qu'il est inspiré des statues de Phidias.

Le croquis publié par Ambroise Paré dans son ouvrage Des monstres et prodiges (1585) est sans doute plus proche de la réalité. Paré, contemporain de Jean d’Ailleboust, put examiner à loisir l'enfant de pierre de Sens. Quant au Gyneciorum d’Israël Spach (1597, daté à tort de 1557), il reprend la description de J. d’Ailleboust.

Bibliographie

- Jean d'Ailleboust (trad. Simon de Provanchières), Le Prodigieux Enfant pétrifié de la ville de Sens, avec une légère et briefve question problématique des causes naturelles de la duration d'iceluy « Portentosum lithopaedion, sive embryon petrefactum urbis senonensis adjecta... exercitatione... de hujus indurationis caussis naturalibus », J. Savine, Sens, 1582, in-octavo Il s'agit du récit de première main des événements de 1582 à Sens. L'ouvrage est complété d'un avis du traducteur latin, Provanchières, sous forme d'une lettre :

- Simon de Provanchières, Lettre à M. Arnoul, doyen de Sens... , faisant mention d'un enfant conservé en la matrice, par l'espace de vingt-huit ans, 1582

- Jacques Auguste de Thou, Histoire universelle, vol. 6, Jean-Louis Brand-Muller, 1620 (réimpr. 1742), p. 226

- G.-J. Witkowski, Histoire des Accouchements, G. Steinheil, Paris, 1887, p. 272

- Amédée Dechambre, Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, vol. 1, « article « d'Aillebout », et article Albosius », p. 229 et p. 417

- Jean-Pierre Fontaine, Nathalie Marx, Les mystères de l'Yonne, Editions de Borée, 2005, 430 p.

- Jan Bondeson: The Two-Headed Boy and Other Medical Marvels. Cornell University Press, Ithaca und London 2004, ISBN 080148958X, p. 39–50

Une première médicale

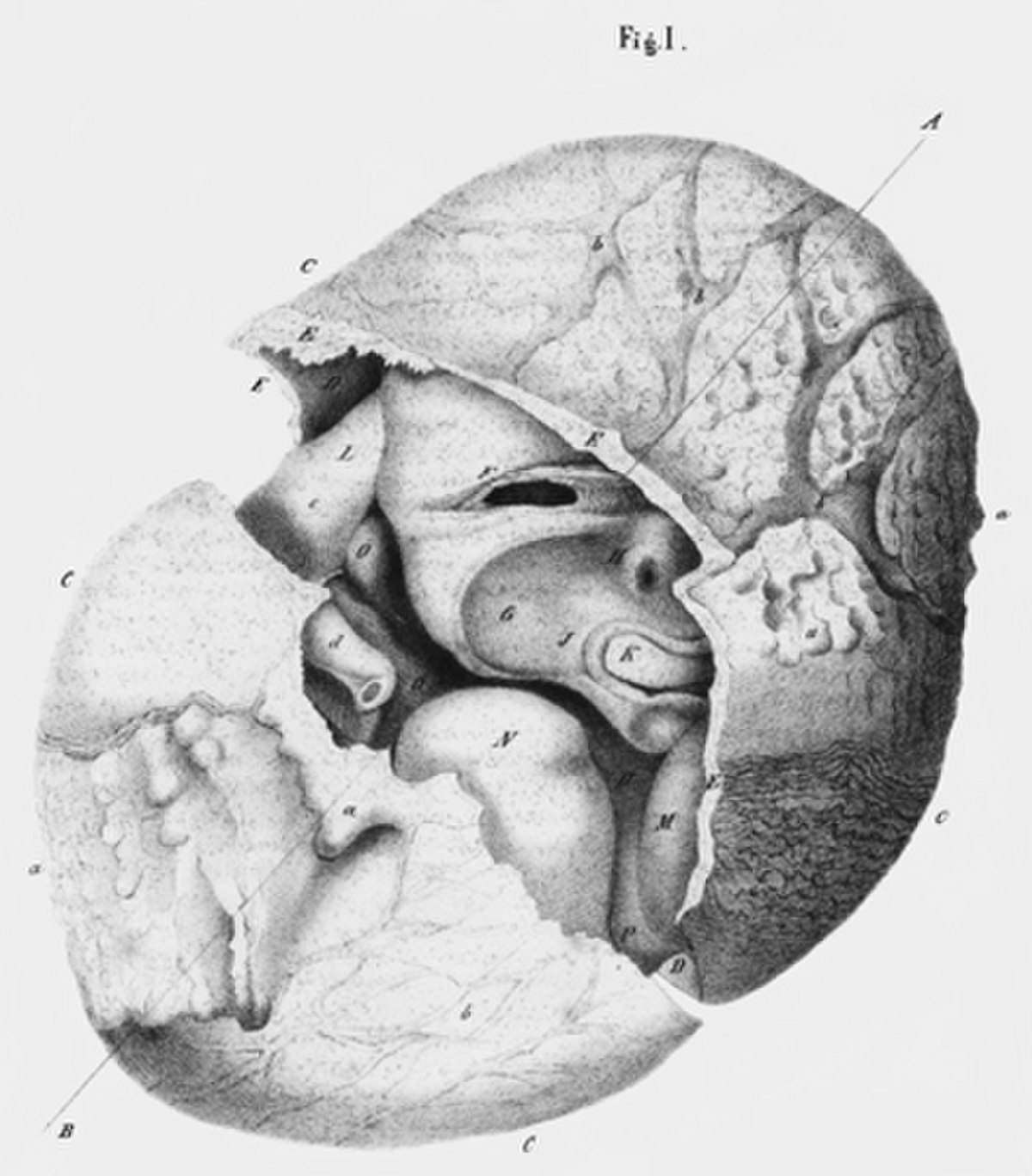

L'enfant pétrifié de Sens est le premier cas documenté de lithopédion. Selon un recensement du pathologiste allemand Friedrich Küchenmeister (1821-1890), on connaissait en 1880 exactement 47 cas de ce type, et en janvier 2010, on compte environ 300 cas décrits, dont le lithopédion de Leinzell, découvert en 1674. La mère, Anna Mullern ou Müller, connut les contractions pendant sept semaines sans pouvoir accoucher. Malgré la formation d'une concrétion dans l'utérus, elle donna le jour par la suite à un garçon et une fille, et demanda au médecin local, le Dr. Wohnliche, ainsi qu'à maître Knauffen (ou Knaus) de Heubach en Bade, d'autopsier son corps à sa mort pour en extraire le fœtus. Toujours est-il que cette femme survécut, jusqu'à 91 ans selon l'Université de Tübingen, mais jusqu'à 94 ans selon Bondeson. Après que le chirurgien eut dégagé un lithopédion du cadavre, on fit venir le Dr. Steigerthal, médecin privé du roi George Ier de Grande-Bretagne, qui en donna la première description et en dressa un croquis. Contrairement à l'enfant de pierre de Sens, le lithopédion d'Anna Mullern a été conservé et se trouve toujours à Tübingen.

Depuis les travaux de Küchenmeister, on classe les lithopédia en trois catégories : lors d'un lithocélyphos, seules les membranes se calcifient, non le fœtus ; dans le cas d'un lithopédion vrai, ou lithoteknon, le corps de l'enfant est recouvert et momifié par des pellicules calcifiées ; enfin dans le cas du lithocélyphopédion, le fœtus aussi bien que la membrane placentaires sont calcifiées. L'enfant de pierre de Sens appartient à cette troisième catégorie. La plupart des cas sont intervenus dans le cas d'une grossesse abdominale ; il n'y a pas de signalement récent de lithopédia intra-utérins. Si l'enfant de pierre de Sens, comme le laisse croire le rapport de J. d’Ailleboust, a effectivement grandi dans un utérus intact, il s'agit d'un cas unique. Bondeson estime pour sa part que Colombe Chatri a été victime d'une rupture de l’utérus, l'enfant glissant ensuite dans la cavité abdominale, où il s'est calcifié en lithopédion.