Émissions de CO2 - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Pays émettant le plus de CO2 | ||

|---|---|---|

| Pays | Émissions de dioxyde de carbone en 2006 (106 Tonnes) | Pourcentage du total mondial |

| Chine | 6 103 | 21,5% |

| États-Unis | 5 752 | 20,2% |

| Russie | 1 564 | 5,5% |

| Inde | 1 510 | 5,3% |

| Japon | 1 293 | 4,6% |

| Allemagne | 805 | 2,8% |

| Royaume-Uni | 568 | 2,0% |

| Canada | 544 | 1,9% |

| Corée du Sud | 475 | 1,7% |

| Italie | 474 | 1,7% |

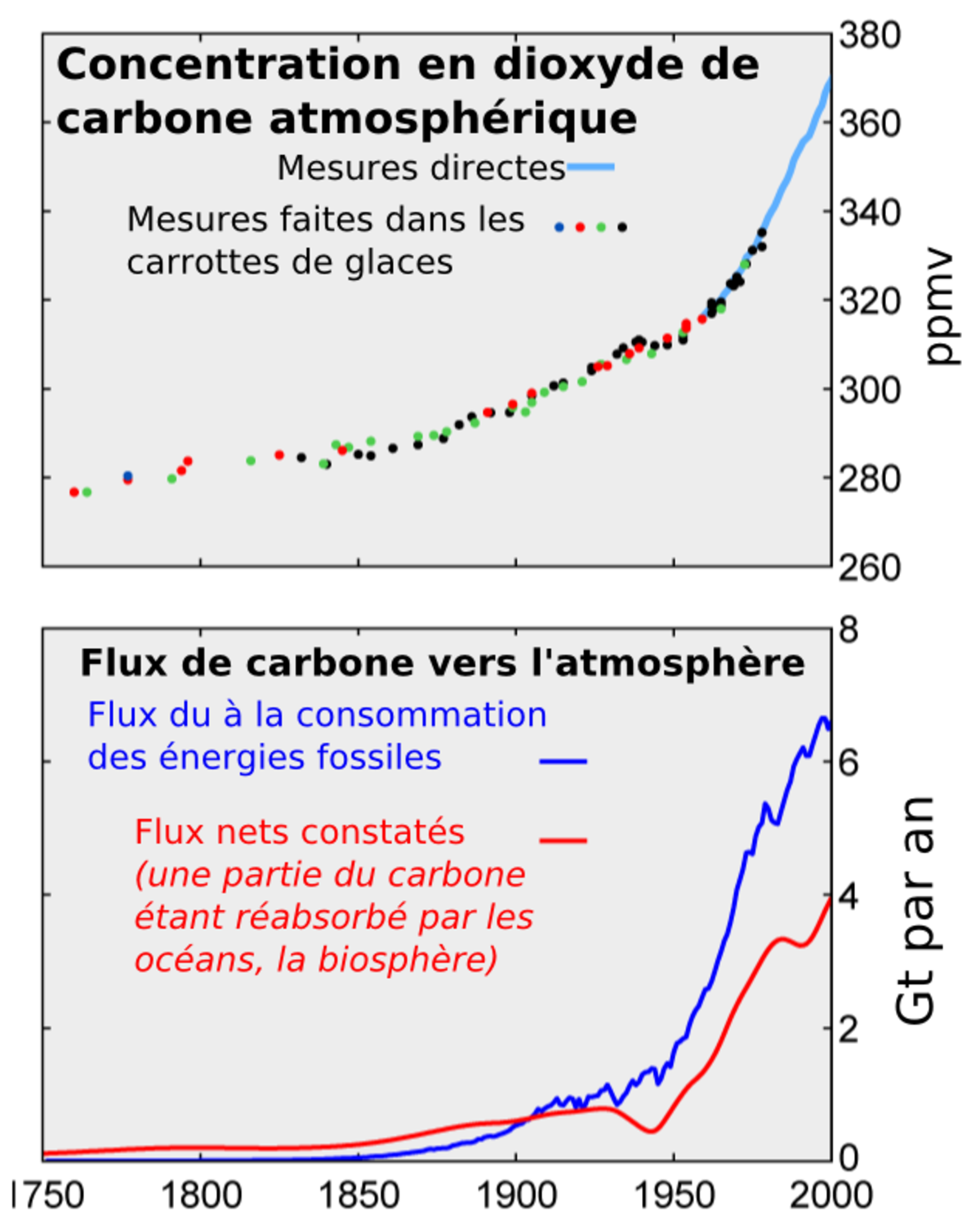

Les émissions de dioxyde de carbone ont deux origines, naturelle et anthropique, la seconde étant régulière et en forte croissance depuis quelques décennies (voir IPCC). Le taux actuel moyen de CO dans l'air oscille autour de 380 ppm, soit 0,038 %, avec quelques variations jour-nuit, saisonnières (pour partie anthropique) et des pics de pollution localisés. L'augmentation annuelle de la concentration du CO2 a varié entre +0,4 et +2,9 ppm/an depuis 1960. Les moyenne des augmentations (calculée sur 10 années consécutives) est passée de +1,1 ppm/an dans les années 60 à +2,0 ppm/an dans les années 2000. La concentration du CO2 dans l'atmosphère est actuellement de 388 ppm, soit 0,0388 % de l'atmosphère. À une telle concentration on peut encore parler de gaz à l'état de trace. Le taux de CO2 dans l'atmosphère a grandement varié bien avant l'apparition des humains et de la société industrielle.

Les rejets mondiaux annuels anthropiques, qui font partie du bilan du CO2 dans l'atmosphère, augmentent chaque année. En 2007 les émissions de CO2 sont 2,0 fois plus importantes qu'en 1971. Entre 1990 et 2005, les émissions anthropiques annuelles de CO2 ont augmentées de 1,7 % (de 20,878 Gt/an de CO2 à 26,402). En 2007, les rejets mondiaux suite à la déforestation sont d'environ 6 Gt de CO2. Le total des émissions de CO2 dans l'atmosphère est donc de 35 Gt de CO2 et la Terre absorbe environ 11 Gt de CO2, ce que fait un supplément dans l'atmosphère de 24 Gt en 2007.

La combustion d'un litre d'essence génère 2,3 kg de CO et celle d'un litre de gazole libère 2,6 kg de CO.

Malgré le protocole de Kyoto, les émissions anthropiques de gaz carbonique augmentent encore. En 2008, les pays les « moins développés » comptent pour plus de 50 % des émissions mondiales, mais pour partie en produisant des produits pour les pays riches. Bien qu'abritant 80 % de la population mondiale, ils n’ont contribué qu’à 20 % des émissions depuis 1751 à 2007. Le taux de CO2 dans l’air est passé de 280 à 383 ppm durant cette même période. La teneur en CO2 n'a jamais été aussi forte depuis 2,1 millions d'années, excepté peut être au XIXe siècle, auquel le taux dépassait déjà les 400 ppm, de 1810 à 1830 par exemple.

Selon l'Agence internationale de l'énergie, les émissions de CO2 augmenteront de 130 % d'ici 2050. L'investissement nécessaire pour réduire de moitié les émissions et développer une « révolution internationale des technologies énergétiques » se monte à 45 000 milliards de dollars d'ici 2050.

Émissions de CO

Types d'émission

On distingue :

- Les émissions anthropiques ; ce sont les chauffages, véhicules, unités d'incinération et différents types de combustion ou fermentation. Les moteurs et unités de combustion normaux émettent des effluents gazeux (cheminées, pots d'échappement, réacteurs d'avions...) contenant en moyenne 20 % de CO, lequel se dilue rapidement dans l'air, sauf dans certaines zones confinées (garage...). Ce CO pourrait par ailleurs agir sur la santé et l'environnement en synergie avec d'autres polluants (NO et certaines micro- et nanoparticules notamment). Les émissions de « process » ou de « procédé » sont les émissions résultant directement d’un procédé chimique (ex : décarbonatation) mis en œuvre dans la fabrication, et non dues à l’utilisation d’énergie. Elles sont aussi à prendre en compte dans les bilans carbone, de même que celles induites par tout le cycle du nucléaire (extraction et préparation des minerais, gestion des stériles, déconstruction et fin de vie, etc)

- Les émissions naturelles, qui sont d'origine volcanique, liée aux incendies de forêts, ou plus largement à la respiration animale et végétale et à celle des organismes du sol (fonge, bactéries, protozoaires...). Ce CO représente la plus grande part, et il ne pose normalement pas de problème majeur de toxicité, hormis dans quelques cas très particuliers (accumulation de poche de CO dans des creux, par exemple lors d'émissions brutales de CO d'origine géologique, issus d'un dégazage brutal de gaz piégé sous les sédiments de fonds de lacs africains ; dans ce cas des centaines de milliers d'animaux et des centaines d'humains peuvent mourir asphyxiés dans les vallées périphériques).

Selon un rapport de la SNCF présenté en septembre 2007, les émissions de CO2 en France qui proviennent des transports, sont dues à 52 % aux automobiles, à 25,2 % aux poids lourds, à 2,7 % aux avions et à 0,5 % aux trains. Sa présidente, Anne-Marie Idrac, propose de faire financer les réseaux ferrés par de nouvelles taxes sur les autoroutes non-payantes et les voies rapides (10 cts d'euros au kilomètre), une augmentation de 25 % des péages des autoroutes pour le franchissement des Pyrénées et des Alpes, et par l'instauration d'une taxe européenne sur le kérosène utilisé par les avions.

Toxicologie, écotoxicologie

Outre le fait que les émissions de CO2 s'accompagnent généralement d'émissions de suies, de fumées, de métaux lourds et d'autres polluants ayant des effets sur la plupart des organismes vivants, les nanoparticules ont des effets encore très mal étudiés, mais qui semblent pouvoir être non négligeables.

Chez l'animal à sang chaud : le CO2, à la différence du monoxyde de carbone, n'est pas un toxique à faible dose, mais il tue par asphyxie à partir d'un certain seuil et d'une certaine durée d'exposition. Ses propriétés chimiques le rendent capable de rapidement traverser de nombreux types de membranes biologiques (il est environ 20 fois plus soluble dans les liquides biologiques de l’organisme humain que l’oxygène). C'est pourquoi il produit de rapides effets sur le système nerveux central.

Chez l'homme : le CO2 n'est toxique qu'à des concentrations élevées.

- À partir de 0,1 %, (1 000 ppm), le CO2 devient un des facteurs d'asthme ou du syndrome des bâtiments. Cette concentration constitue la valeur maximale admise pour le dimensionnement des systèmes de conditionnement de l’air, à l’intérieur des bâtiments et maisons d’habitation.

- Au-dessus de 0,5 % (5 000 ppm), la valeur maximale d’exposition professionnelle retenue dans la plupart des pays, et la valeur maximale admise pour le dimensionnement des appareillages d'air conditionné dans les avions sont dépassées.

- 1,5 % ou 15 000 ppm est la valeur maximale d’exposition professionnelle sur une durée maximale de 10 minutes.

- À partir de 4 % de CO2 dans l'air (40 000 ppm) le seuil des effets irréversibles sur la santé est atteint (c'est le seuil qui justifie une évacuation immédiate de locaux).

- À partir de 10 % et d'une exposition dépassant 10 minutes, sans une action médicale de réanimation, c'est la mort.

Notre système respiratoire et circulatoire est très sensible au CO2 : une augmentation minime de la concentration en CO2 de l'air inspiré accélère quasi-immédiatement le débit respiratoire qui est normalement de 7 litres/minute (sous 0,03 % de CO2 dans l'air inspiré), et qui passe à 26 litres/minute (pour 5 % de CO dans l'air inspiré).

Chez le végétal : à faible (?) dose, le CO2 favorise la croissance, mais des expériences en serre et dans un environnement naturel enrichi en CO2 ont montré que ceci n'était valable que jusqu'à un certain seuil, au-delà duquel la croissance restait stable ou au contraire diminuait. Ce seuil varie selon les espèces végétales considérées. On ignore de même si cet effet est durable. Après quelques années, des phénomènes d'acidification environnementale (?) pourraient éventuellement agir en sens inverse. Rappelons aussi que le gaz carbonique est la source fondamentale de la photosynthèse sans laquelle la vie n'est pas possible sur la Terre.

Les écologues et les spécialistes de la chimie de l'atmosphère ont confirmé dans les années 1990 que l'excès (par rapport à quel seuil ?) de dioxyde de carbone (CO2) était une forme de pollution. Le CO répond à deux définitions officielles du polluant (altéragène chimique) et du polluant de l'air : substance introduite directement ou indirectement par l’homme dans l’air ambiant et susceptible d’avoir des effets nocifs sur la santé humaine et l’environnement dans son ensemble ; bien qu'à l'heure actuelle la concentration atmosphérique du CO soit très loin d'une valeur susceptible d'être nocive.

Sources anthropiques et effet de serre

Les moyens de transport utilisant des hydrocarbures (voitures, camions, avions, fret, navires) forment une source importante d'émission de CO2.

L'effet des activités humaines sur le réchauffement climatique général de notre planète est le sujet d'un nombre croissant d'études depuis une vingtaine d'années. Toutefois, l'impact de l'activité de l'Homme sur le climat est encore mal connu et est sujet à débat. D'autre part, l'impact de l'émission de CO2 sur l'acidification des milieux marins est beaucoup moins étudié, et donc beaucoup moins connu.

Selon le New York Times, « La Chine va supplanter les États-Unis en tant que premier émetteur de CO2 d’ici à 2009 », notamment à cause de la multiplication des centrales électriques fonctionnant avec du charbon.

Cependant elle est aussi le pays le plus peuplé du monde et son taux d'émission de CO2 par habitant est loin derrière celui des États-Unis, du Canada, de l'Australie, des Pays-Bas ainsi que de la Russie et de l'Allemagne.

Conséquences des rejets dans le milieu marin

L'ensemble des océans absorberait un tiers des émissions humaines de CO2. Sont ainsi passés dans le milieu marin 9 milliards de tonnes de CO2 en 2004, et depuis le début de l'ère industrielle, un total de 120 milliards de tonnes de CO2 issues de la combustion des carburants fossiles.

L'apport massif de CO2 dans les océans entraine une diminution du pH des eaux, ce qui les rend plus acides. Ceci a pour effet de rendre la formation du carbonate de calcium plus difficile ce qui affecte l'écosystème marin car le carbonate de calcium est l'un des composants essentiels dans la fabrication utilisé par les crustacés et les mollusques pour fabriquer leur exosquelette calcaire. Cette diminution pourrait selon divers spécialistes varier de 5 à 50 % d'ici la fin du XXIe siècle.

Le pH moyen est passé de 8,2 unités au début de l'ère industrielle à 8,1 unités aujourd'hui, ce qui correspond sur une échelle logarithmique à une hausse de l'acidité de 26 %. Une diminution supplémentaire de 0,5 unité correspondrait à un doublement de l'acidité.

L'acidification des mers a un effet immédiat sur diverses espèces. Pour les coraux, c'est le blanchiment lié à une diminution de la calcification, mais c'est aussi dans l'océan Atlantique Nord l'explosion des cocolithophores sous l'effet de la lumière au printemps du fait d'une pression (?) plus élevée en CO2. Plus grave, l'acidification a un effet plus important en eaux froides que dans les mers chaudes ; dans la situation la plus pessimiste, d'ici la fin du siècle la calcification pourrait devenir impossible dans l'océan Austral et sur les côtes de l'Antarctique, rendant impossible la fabrication de l'aragonite, une forme de calcaire que l'on trouve dans la coquille des ptéropodes, or ceux-ci constituent la base de l'alimentation du zooplancton, lui-même base de l'alimentation de nombreux poissons et mammifères marins.

Mais, en ce qui concerne ce sujet de l'acidification des océans, un chercheur a récemment reconnu que dans ce domaine : « nous savons peu de choses; nous avons un retard considérable en matière de recherches sur ce sujet ». Une des conséquences du réchauffement climatique pourrait être l'arrêt (ou le ralentissement) de la circulation des océans. Si les courants océaniques s'arrêtent, les couches d'eau superficielles vont se saturer en CO2 et ne vont plus en capter comme aujourd'hui. Pire : la quantité de CO2 que peut absorber un litre d'eau diminue à mesure que l'eau se réchauffe. Ainsi, du CO2 pourrait être relâché si les océans ne circulent plus comme aujourd'hui. Cependant, l'hypothèse d'un arrêt de certains courants marins est considérée comme "très improbable" dans le rapport 2007 des experts du GIEC.