Électrocardiographie - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

L'électrocardiographe

Le signal électrique détecté est de l'ordre du millivolt. La précision temporelle nécessaire est inférieure à 0.5 ms (ordre de grandeur de la durée d'un spike de stimulateur cardiaque.

Les appareils étaient, jusqu'à une époque récente, analogiques. Les plus récents sont numériques. La fréquence d'échantillonnage atteint près de 15 kHz.

Un filtrage numérique permet d'éliminer les signaux de hautes fréquences secondaires à l'activité musculaire autre que cardiaque et aux interférences des appareils électriques. Un filtre basse fréquence permet de diminuer les ondulations de la ligne de base secondaire à la respiration.

La qualité du signal peut être améliorée par le moyennage de plusieurs complexes, mais cette fonction entraîne des artéfacts en cas d'irrégularités du rythme cardiaque ou d'extrasystoles, surtout ventriculaire. Cette technique de moyennage est particulièrement employée sur les appareils adaptés aux épreuves d'effort où le tracé est fortement artéfacté par le patient en mouvement.

Le tracé numérique peut être ensuite stocké sur un support informatique. La norme SCP-ECG tend à se développer. La norme DICOM (utilisée en imagerie médicale) permet également de stocker des données de type oscillogramme (Supplement 30: Waveform Interchange) dont des ECG.

Utilisation médicale de l'ECG

Qu'est ce qu'un bon ECG ?

Il doit comporter :

- les 12 dérivations comportant quelques complexes, ainsi qu'un tracé plus long d'au moins une dérivation, permettant de bien visualiser le rythme cardiaque,

- l'identité du patient,

- la date et l'heure du tracé, et éventuellement, les circonstances de ce dernier (systématique, douleur, palpitations, ...),

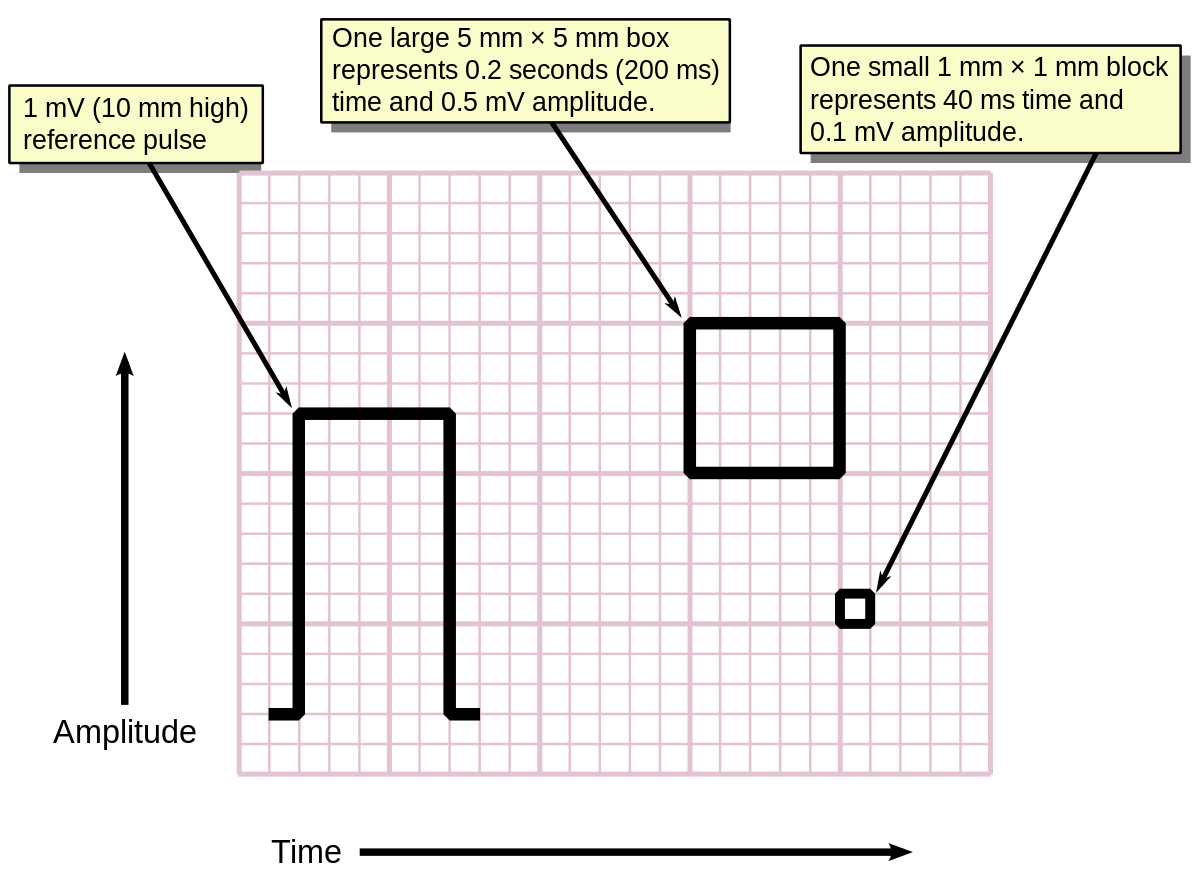

- un calibrage correct : étalonnage de la vitesse de déroulement du papier de 25 mm/s et étalonnage en amplitude de 1 cm/mV. Ces deux informations sont systématiquement reportés sur le tracé, et l'étalonnage en amplitude est prouvé par un signal de calibration visible sur le tracé. Un bon étalonnage est indispensable à l'analyse du tracé. L'unité Ashmann est définie par 0.1 mV égal 0,04 s, qui correspond à un carré de 1 mm de côté. Toute modification d'étalonnage modifie l'amplitude des déflexions et rend l'ECG ininterprétable au regard des références classiquement utilisées.

Le tracé doit être par ailleurs indemne le plus possible de parasites électriques sur l'ensemble des dérivations et avec une ligne de base rectiligne (et non ondulante).

Une recherche d'une malposition des électrodes doit être effectué. L'onde P doit être négative en aVR et positive en D1, D2 et V6. De plus les complexes QRS doivent avoir une morphologie et une amplitude progressant de façon harmonieuse dans les dérivations précordiales.

Bases de l'interprétation d'un ECG

La lecture et l'interprétation d'un ECG requièrent une grande habitude qui ne peut être acquise par le médecin que par une pratique régulière. Il existe des logiciels livrés avec certains électrocardiographes pouvant aider au diagnostic, mais leur fiabilité approximative ne permet en aucun cas de se substituer au médecin.

Un ECG normal n'élimine en aucun cas une maladie du cœur. Un ECG anormal peut être également tout à fait anodin. Le médecin ne se sert de cet examen que comme un outil parmi d'autres, permettant d'apporter des arguments pour étayer son diagnostic.

Après les contrôles cités précédemment sur l'interprétabilité du tracé, l'analyse de l'ECG se poursuit par l'étude du rythme et de la fréquence cardiaque (nombre de QRS par unité de temps) :

- Un rythme cardiaque normal est un rythme sinusal : l'activité cardiaque dépend du nœud sinusal de Keith et Flack. Un rythme sinusal est caractérisé par : un rythme régulier avec un espace R-R constant ; Présence d'une onde P avant chaque QRS et d'un AQRS après chaque onde P ; Ondes P d'axe et de morphologie normales ; un espace PR constant.

- Si la fréquence cardiaque est régulière, elle est égale à : 60/durée en secondes de l'intervalle R-R. En pratique on peut la déterminer en divisant 300 par le nombre de petits carrés de 5 mm séparant deux complexes QRS ; la mémorisation de la séquence « 300, 150, 100, 75, 60, 50 » permet ainsi une estimation rapide de la fréquence, par exemple s'il y a 2 carrés entre 2 QRS la fréquence est de 150 battements par minutes, s'il y a 4 carrés elle est de 75, s'il y a 6 carrés elle est de 50.

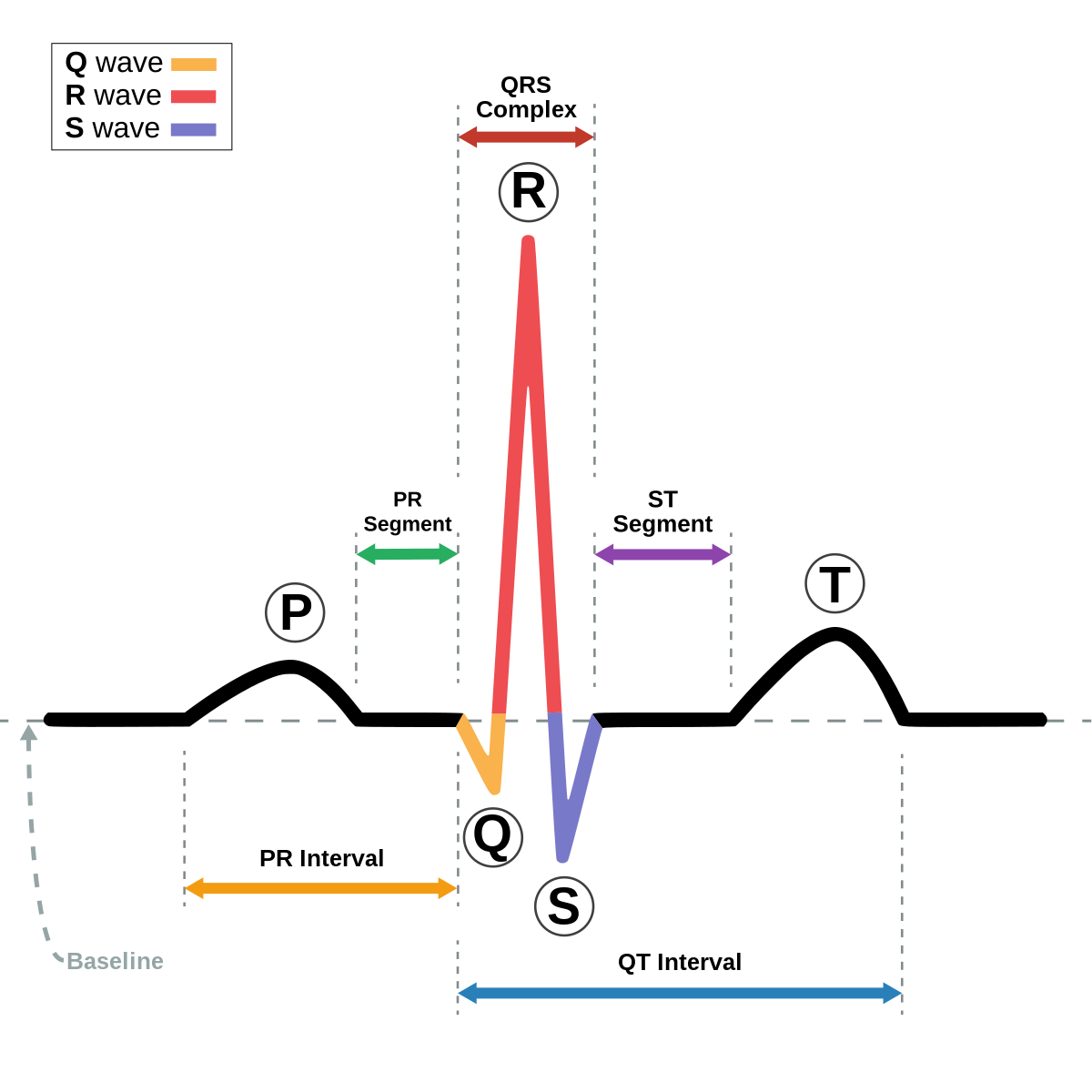

Le tracé électrique comporte plusieurs accidents répétitifs appelés « ondes », et différents intervalles entre ces ondes. Les principales mesures à effectuer lors de l'analyse d'un ECG sont celles de l'onde P, de l'espace PR, du complexe QRS, du délai d'inscription de la déflexion intrinsécoïde, du point J, de l'espace QT, du segment ST et enfin de l'onde T.

- Onde P correspond à la dépolarisation (et la contraction) des oreillettes, droite et gauche. On analyse sa morphologie (positive ou diphasique en V1 voire V2 et monophasique dans toutes les autres dérivations), sa durée (qui est de 0,08 à 0,1 seconde), son amplitude (inférieure à 2,5 mm en D2 et 2 mm en V et V2), son axe (déterminé de la même façon que pour l'axe des QRS, normalement situé entre 0 et 90°, généralement vers 60°) et sa synchronisation avec l'onde QRS.

- Intervalle PR (ou PQ) est le temps entre le début de P et le début du QRS. Il est le témoin du temps nécessaire à la transmission de l'influx électrique du noeud sinusal des oreillettes au tissu myocardique des ventricules (conduction auriculo-ventriculaire). Sa durée normale, mesurée du début de l'onde P au début du complexe QRS est de 0,12 à 0,20 seconde. La durée de l'espace PR diminue lorsque la fréquence cardiaque augmente. Il est normalement isoélectrique.

- Onde QRS (appelé aussi complexe QRS) qui correspond à la dépolarisation (et la contraction) des ventricules, droit et gauche. L'onde Q est la première onde négative du complexe. L'onde R est la première composante positive du complexe. L'onde S est la deuxième composante négative. Suivant la dérivation et sa forme, on parle ainsi d'aspect « QS », « RS », voire « RSR' » (pour une forme en M avec deux positivités). La forme et l'amplitude du QRS varient selon les dérivations et selon l'éventuelle pathologie du muscle cardiaque sous-jacent. Le complexe QRS a une durée normale inférieure à 0,1 seconde, le plus souvent inférieur à 0,08 s. L'axe des QRS normaux est compris entre 0 et 90°. La zone de transition correspondant à la dérivation précordiale dans laquelle les QRS sont isoélectriques est située normalement en V3 ou V4.

- Point J correspond au point de transition entre le complexe QRS et le segment ST. Il est normalement isoélectrique.

- Segment ST correspond au temps séparant le début de la dépolarisation ventriculaire représentée par le complexe QRS et la fin de la dépolarisation ventriculaire représentée par l'onde T. Le segment ST normal est isoélectrique du point J au début de l'onde T.

- Intervalle QT mesuré du début du QRS à la fin de l'onde T correspond à l'ensemble de la dépolarisation et de la repolarisation ventriculaire (temps de systole électrique). Sa durée varie en fonction de la fréquence cardiaque, il diminue quand la fréquence cardiaque augmente et augmente quand la fréquence cardiaque diminue. Son allongement voire son raccourcissement est lié dans certaines circonstances à l'apparition d'un trouble du rythme ventriculaire complexe nommé « torsades de pointes » potentiellement mortel. Ainsi utilise-t-on le QTc (QT corrigé) qui est la mesure de l'intervalle QT corrigé par la fréquence selon la formule QTc = QT/racine carré de l espace RR. L'hypoxie cardiaque et les troubles de la concentration sanguine en calcium affectent cet intervalle.

- Onde T correspond à l'essentiel de la repolarisation (la relaxation) des ventricules, celle-ci commençant dès le QRS pour quelques cellules. Sa durée est de 0,20 à 0,25 secondes, l'analyse de sa durée est comprise dans l'analyse de la durée de l'intervalle QT. L'axe normal de l'onde T, calculé de la même façon que l'axe des QRS, est compris entre - 10 et 70°, souvent autour de 40°. L'onde T est normalement pointues, asymétriques et amples dans la plupart des dérivations. Elle peut être négative en V1 voire en D3 et aVF. Son amplitude dépend généralement celle de l'onde R qui la précède, elle est comprise entre 1/8 et 2/3 de celle de l'onde R et ne dépasse pas le plus souvent 10 mm.

- Onde T atriale est masquée par l'onde QRS et correspond à la repolarisation (la relaxation) des oreillettes. Celle-ci est négative.

- Onde U est une petite déflexion parfois observée après l'onde T dans les dérivations précordiales V à V4. Elle est positive dans toutes les dérivations sauf en aVR, son origine est discutée.

En cas d'anomalie, le tracé doit être idéalement comparé avec un ECG ancien chez le même patient : une repolarisation ventriculaire anormale n'a pas du tout la même signification si elle existe depuis plusieurs années que si elle est récente.

ECG normal

- Caractéristiques d'un ECG dit normal

- Rythme : Sinusal

- Onde P : Durée < 0,12 s ; Amplitude < 0,25 mV ; Positive et monophasique dans toutes les dérivations sauf aVR (où elle est négative) et V1 (où elle est biphasique) ; Axe entre 0 et 90°

- Espace PR : Isoélectrique ; entre 0,12 et 0,20 s

- Complexes QRS : Durée < 0,08 s ; Délai d'apparition de la déflexion intrinsécoïde < 0,04 s en V1 et 0,06 s en V6 ; Axe entre 0 et 90° ; Zone de transition en V3 ou V4

- Repolarisation : Point J et segment ST isoélectriques ; Ondes T positives, asymétriques, d'axe proche de celui des QRS