Église (édifice) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Architecture

« Orientation »

Depuis les origines et jusqu'au XVe siècle, dans tous les pays chrétiens, l'édifice de l'église était adapté à une prière communautaire dirigée vers l'est (c'est ce qu'on a appelé l'orientation — c'est là l'origine de ce mot). Car l'attente du soleil levant (symbole du Christ ressuscité) est un trait essentiel de la prière et de la spiritualité chrétiennes. Aujourd'hui cette tradition est maintenue dans l'Église d'Orient. De même, « le soleil signifie d’abord lumière et lumière suprême (…) et selon saint Eusèbe d'Alexandrie, les chrétiens jusqu'au Ve siècle adoraient Dieu le visage tourné vers le soleil levant. Le soleil montant est d’ailleurs très souvent comparé à un oiseau. Le mazdéisme assimile le soleil à un coq qui annonce le lever du jour, et nos clochers chrétiens portent encore cet oiseau qui symbolise la vigilance de l’âme en attendant la seconde venue du Christ, la naissance de la Grande Aurore. » Le coq est d'ailleurs souvent représenté avec les Instruments de la Passion.

Lieu de construction

Les premières églises, au temps de la clandestinité, c'est-à-dire avant le IVe siècle, étaient des maison-églises, c'est-à-dire une pièce réservée dans la demeure d'un riche chrétien. Parfois, des catacombes, lorsqu'elles commencèrent à être édifiées, notamment à Rome.

Dans les villes romaines, après la chute des religions polythéistes, les évêques s'efforcèrent d'établir les lieux de cultes au Christ à l'emplacement de temples ou de fana. Dans les grands domaines fonciers, les chapelles devinrent peu à peu des églises paroissiales.

Traditionnellement, lorsqu'on décidait de construire une église :

- on choisissait un saint protecteur de cet édifice (le saint patron) ; ce choix était souvent le fait du patron temporel de l'église, sur le domaine duquel l'église allait être construite : l'évêque, un propriétaire, et des abbayes ;

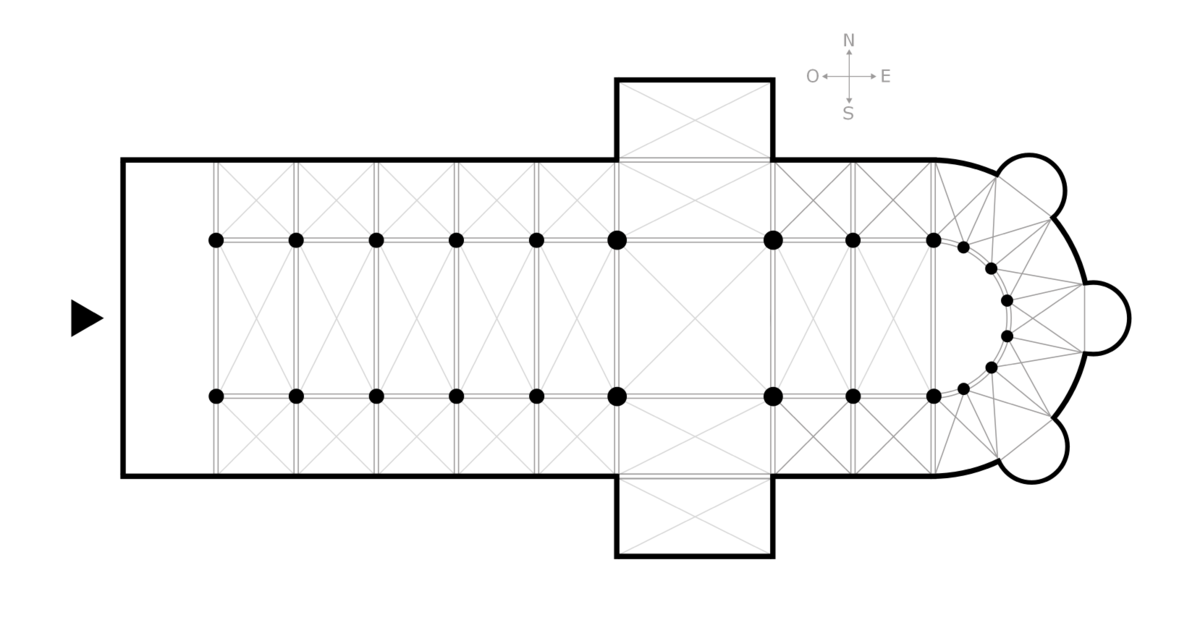

- pour les plus grandes églises, à partir du milieu du Moyen Âge, à l'endroit qui serait la croisée des transepts, on plantait un grand mât ; au lever du soleil, le jour de la fête du saint patron (si cette fête se célébrait avant le solstice d'été); sinon, au coucher du soleil, le jour de cette même fête (si cette fête se célébrait après le solstice d'été), on notait l'ombre portée par le mât : la direction de cette ombre définissait l'axe est-ouest, appelé decumanus chez les Romains. D'autres opérations allaient suivre ; tracé du cercle dans lequel s'inscriraient les quatre piliers du transept, tracé du cercle définissant le sanctuaire, définition de la nef.

En Europe occidentale, le style architectural des églises s'illustre en plusieurs périodes successives, dont voici les principales :

L'art roman

Il se reconnaît principalement par l'emploi de l'arc en plein cintre, qui forme un demi cercle parfait. Il utilise les techniques et souvent les décors, héritées de l'Antiquité, d'où son nom.

Son aspect est souvent massif, avec d'assez petites ouvertures et des murs épais parce que l'église romane est conçue pour être couverte de fresques, pour être utilisée la nuit (nombreuses vigiles non seulement monastiques mais aussi paroissiales) et pour être éclairée de lampes.

L'art byzantin, en Orient, est une variante de l'art roman qui privilégie les plans centrés inspirés de la Grande Église (Sainte-Sophie de Constantinople). Il ignore le déambulatoire.

Basilique romane de Paray-le-Monial |

L'art gothique

Il se reconnaît par l'emploi de l'arc brisé, dont la clef de voûte forme un angle entre les deux arcs qui la composent. Il a surtout été utilisé pour la reconstruction des cathédrales.

Son aspect est plus svelte et élancé, grâce à l'emploi d'arcs boutants, qui permettent de reporter la poussée loin des murs, qui sont alors évidés pour faire place à de larges baies. Les façades s'ornent alors de splendides vitraux comme à la Sainte Chapelle, ou dans la Cathédrale de Beauvais, plus haute clef de voûte gothique, avec 48 mètres caractérisée par sa forme en croix grecque (le transept et la nef possèdent la même longueur).

| voûte gothique de l'église abbatiale de Fécamp |

L'architecture contemporaine

On qualifie de contemporaines les églises bâties en France à partir des années 1920, à la suite des destructions de la première Guerre mondiale, notamment. Les architectes renouvellent le sujet, proposent des innovations tout en veillant au respect des normes liturgiques. Certaines églises sont issues du mouvement d'urbanisation des villes, l'Église catholique souhaitant que des édifices de cultes soient au plus près des populations : l'Église Notre-Dame du Raincy par Auguste Perret est l'une d'entre elles.

À partir des années 1950, à la suite des destructions de la seconde Guerre mondiale, plus importantes, la reconstruction d'édifices va accompagner le mouvement liturgique qui précède le concile Vatican II et introduire bon nombre d'innovations, notamment en France et en Allemagne, nations durement touchées. La Revue de l'art sacré s'en fera notamment un écho minutieux.

Dans les années 1960 les églises contemporaines correspondent d'une part à la reconquête catholique des quartiers et des banlieues, d'autre part à la fin de la période des reconstructions.

Elles possèdent des signatures architecturales : le Corbusier, Claude Parent. Elles abandonnent le plus souvent la forme de croix romaine (nef et transept). Siège du diocèse d'Évry-Corbeil, la cathédrale de la Résurrection d'Évry est la seule à avoir été consacrée en France au XXe siècle.

| Cathédrale de la Résurrection d'Évry par l'architecte Mario Botta |