Église Saint-Nicolas-du-Chardonnet - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Personnages inhumés à Saint-Nicolas-du-Chardonnet

- Jean de Selve (1465-1529)

- Adrien Bourdoise (1584-1655)

- Charles Le Brun (1619-1690)

- Marc-René de Voyer de Paulmy d'Argenson (1652-1721)

- Jérôme Bignon (1662-1743)

- Jean de Santeul

- Le Gendre Nicolas

- Philippe Caffieri

- Pierre de Voyer

- Michel de Chamillart

- Nicole Chauvin

Nombreuses épitaphes

Histoire de la paroisse

Le séminaire

Saint François de Sales vient prêcher dans l'Église qui est alors la première paroisse à faire la prière des quarante heures, dévotion chère à M. Bourdoise.

En 1612, Adrien Bourdoise fonde le séminaire de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, grâce au curé Georges Froget, docteur régent de la faculté de théologie.

Renan décrit ainsi le séminaire :« Le séminaire Saint-Nicolas du Chardonnet, situé à côté de l’église de ce nom, entre la rue Saint-Victor et la rue de Pontoise, était devenu, depuis la révolution, le petit séminaire du diocèse de Paris. Telle n’avait pas été sa destination primitive. Dans le grand mouvement de réforme ecclésiastique qui marqua en France la première moitié du XVIIe siècle et auquel se rattachent les noms de Vincent de Paul, d’Olier, de Bérulle, du Père Eudes, l’église Saint-Nicolas du Chardonnet joua un rôle analogue à celui de Saint-Sulpice, quoique moins considérable. Cette paroisse, qui tirait son nom du champ de chardons bien connu des étudiants de l’université de Paris au Moyen âge, était alors le centre d’un quartier riche, habité surtout par la magistrature. Comme Olier fonda le séminaire Saint-Sulpice, Adrien de Bourdoise fonda la compagnie des prêtres Saint-Nicolas du Chardonnet, et fit de la maison ainsi constituée une pépinière de jeunes ecclésiastiques qui a existé jusqu’à la révolution. Mais la compagnie de Saint-Nicolas du Chardonnet ne fut pas, comme la société de Saint-Sulpice, mère d’établissements du même genre dans le reste de la France. »

Confrérie Saint-Nicolas du Chardonnet : Après son veuvage, Louise de Marillac, à demi-ruinée, vient habiter rue Saint-Victor avec le petit Michel. Elle y aura trois domiciles successifs de 1626 à 1631. Le fils de Louise de Marillac fut en pension en 1628 au petit séminaire de Saint-Nicolas-du Chardonnet et Louise de Marillac obtint de saint Vincent de Paul la fondation d'une Confrérie de la Charité dans cette Paroisse. En 1630 naît, à Saint-Nicolas, la seconde Confrérie de la Charité dite confrérie de Saint-Nicolas du Chardonnet sous la surveillance de Marguerite Naseau de Suresnes dont les statuts seront rédigés par Saint Vincent de Paul. Saint Nicolas du Chardonnet devient le berceau d'une congrégation qui deviendra plus tard celle des Filles de la Charité Servantes des Pauvres en 1654.

Hippolyte Féret, curé, vicaire général de Paris pour le Vexin (mort en 1677) pose la première pierre de la nouvelle église dans le cimetière d'alors, aidé de Guillaume Compaing et de quelques paroissiens, dont d'Argenson, Clermont Tonnerre , Madame de Miramion, qui la financent, et la clef de voûte date de 1665, mais celle-ci à sa mort en 1667 était encore inachevée, chœur, transept et première travée de la nef furent alors bénis par l'archevêque de Paris Hardouin de Perefixe le 15 Août 1667 (partie construite sur le cimetière). Il est à la tête de deux pieuses institutions, bientôt réunies en une seule, fondées par Mademoiselle Blosset, fille spirituelle de M. Bourdoise, puis reprise à sa mort par Marie Bonneau, Madame de Miramon, en 1636 et vouées au soin des malades et à l'éducation des enfants, Les Filles de Sainte Geneviève et la congrégation de la Sainte Famille : « La conclusion de ce mariage donnait à Mme de Miramion (d'où le nom de Miramiones donné à aux Filles de Sainte Geneviève) la liberté de fonder personnellement une petite congrégation, dite la Sainte-Famille, qui ne se composait encore que de six membres au quartier Saint-Antoine, mais qui se rapprocha avant peu de Saint-Nicolas-du-Chardonnet. Une autre communauté, sous le nom des filles de Sainte-Geneviève, avait été établie moins récemment par Mlle Blosset, à l'angle de la rue des Boulangers et de la rue des Fossés-Saint-Victor (ajoutée à la rue du Cardinal-Lemoine). Féret, curé de Saint-Nicolas, était le supérieur des deux institutions, et l'on ne se vouait pas moins dans l'une que dans l'autre, sans prise d'habit, à la visite des malades, à la préparation des médicaments et à la tenue des petites écoles. Les filles de Sainte-Geneviève, en devenant miramiones, continuaient à distribuer onguents, emplâtres et juleps, comme à faire pratiquer des saignées gratuitement ; mais elles reçurent, outre des enfants pauvres, de jeunes pensionnaires pour lesquelles on payait de 4 à 600 livres par an. ».

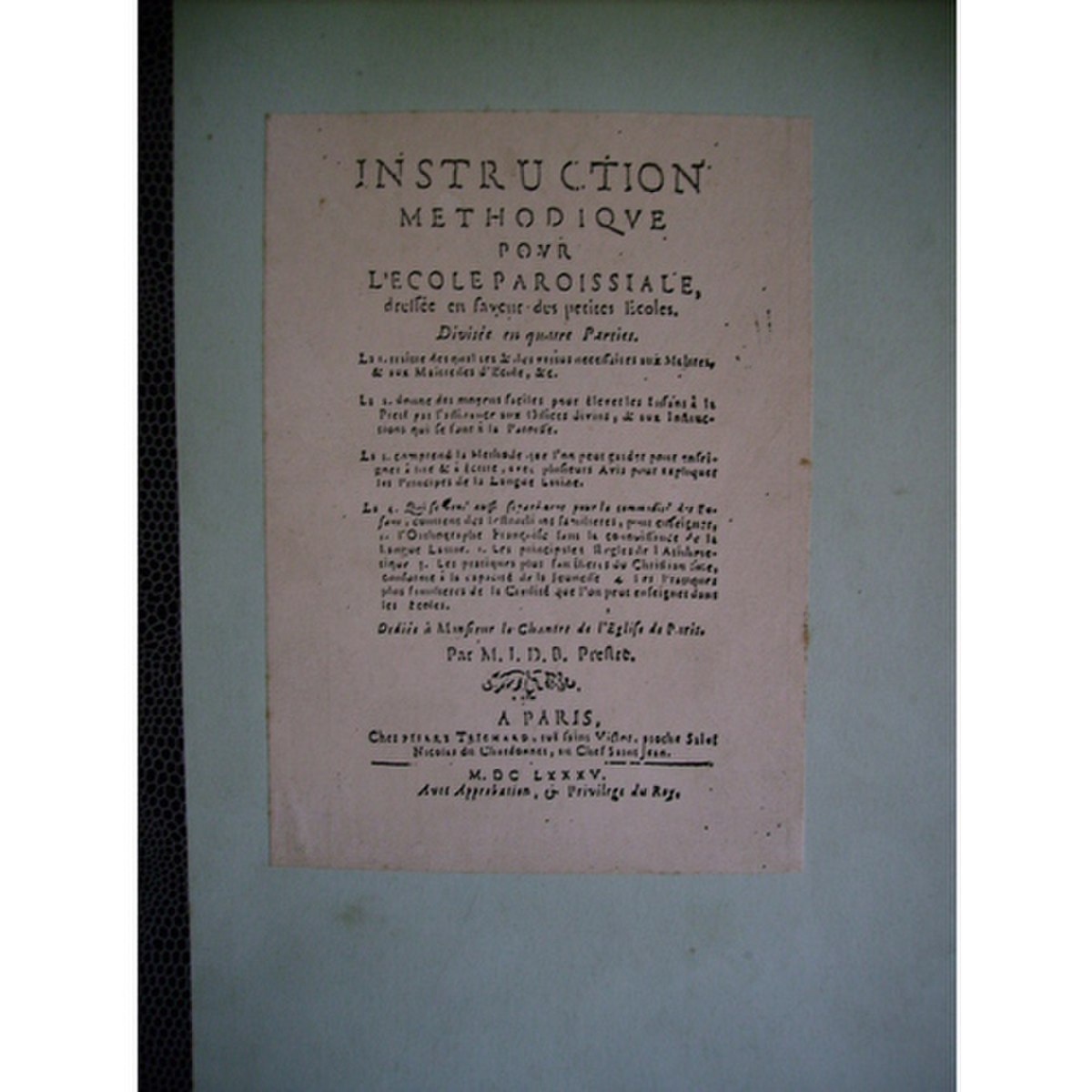

L'Escole Paroissiale

Les « Petites Écoles » (pour les enfants pauvres, comme les collèges gratuits de l'Université de Paris) de saint Nicolas du Chardonnet avaient une solide réputation, et un livre, l'Escole paroissiale publié en 1685, par l'abbé Jacques de Batencour, prêtre de Saint Nicolas du Chardonnet, décrit les méthodes d'une école alors « pilote » : Lecture, écriture, arithmétique , catéchisme par l'image pour les fêtes et mystères chrétiens, ce qui était encore rare à l'époque. « il faut que les enfants avant d'être mis à la lecture françoise, sachent bien lire en latin toute sorte de livres, car cette lecture est le fondement de la française ».

Les registres paroissiaux

Les registres paroissiaux ( baptêmes, mariages, décès) sont conservés aux archives nationales pour la période antérieure à la Révolution et aux archives diocésaines pour la période postérieure à la Révolution. On y lit par exemple : en date du 23 janvier 1598 : baptême de François-Nicolas Mansart, 6e enfant du maître charpentier Absalon Mansart et de Michelle Le Roy, à l'église Saint-Nicolas-du-Chardonnet ; Cécile LEFEBURE, fille de Pierre, bedeau de Saint-Nicolas du Chardonnet et Marie HUBCOISÉ , quatre enfants (Pierre 7 ans 1694, Denise 5 ans 1694, Cécile agée de 2 ans et 1/2, Marie-Jacqueline 18 mois 1694).

Talleyrand reçoit les ordres mineurs dans cette église en 1774 : « 1° avril 1775, Mgr Louis François Ferdinand de Salignac de La Motte Fénelon, évêque de Lombez a conféré l'ordre sacré du sous-diaconat à Charles Maurice de Talleyrand Périgord en l'église paroissiale Saint-Nicolas du Chardonnet avec la permission de Mgr de Beaumont, archevêque de Paris ».

Sous la Révolution française

Les paroissiens

À la veille de la Révolution (1788-1789), les paroissiens de Saint-Nicolas-du-Chardonnet se répartissent ainsi par catégorie : 7 (noblesse), 38 (bourgeoisie), 26 (clergé), 12 (magistrature), 16 (finance), 46 (justice), 5 (santé), 10 (négoce), 18 (bouche), 52 (boisson accueil), 27 (textile et vêtement), 55 (bâtiment), 2 (luxe), 3 (agrément), 4 (coiffure), 6 (livre), 5 (intellectuel), 6 (employé), 18 (domestiques), 22 (transport), 25 (petit métier), 6 (militaire), 61 (femme seule), 8 (divers), Total sur 478 personnes. La paroisse accueille un grand nombre de prêtres en raison de la communauté du séminaire, les trois quarts du clergé de Paris habitent le quartier de Saint-Étienne du Mont.

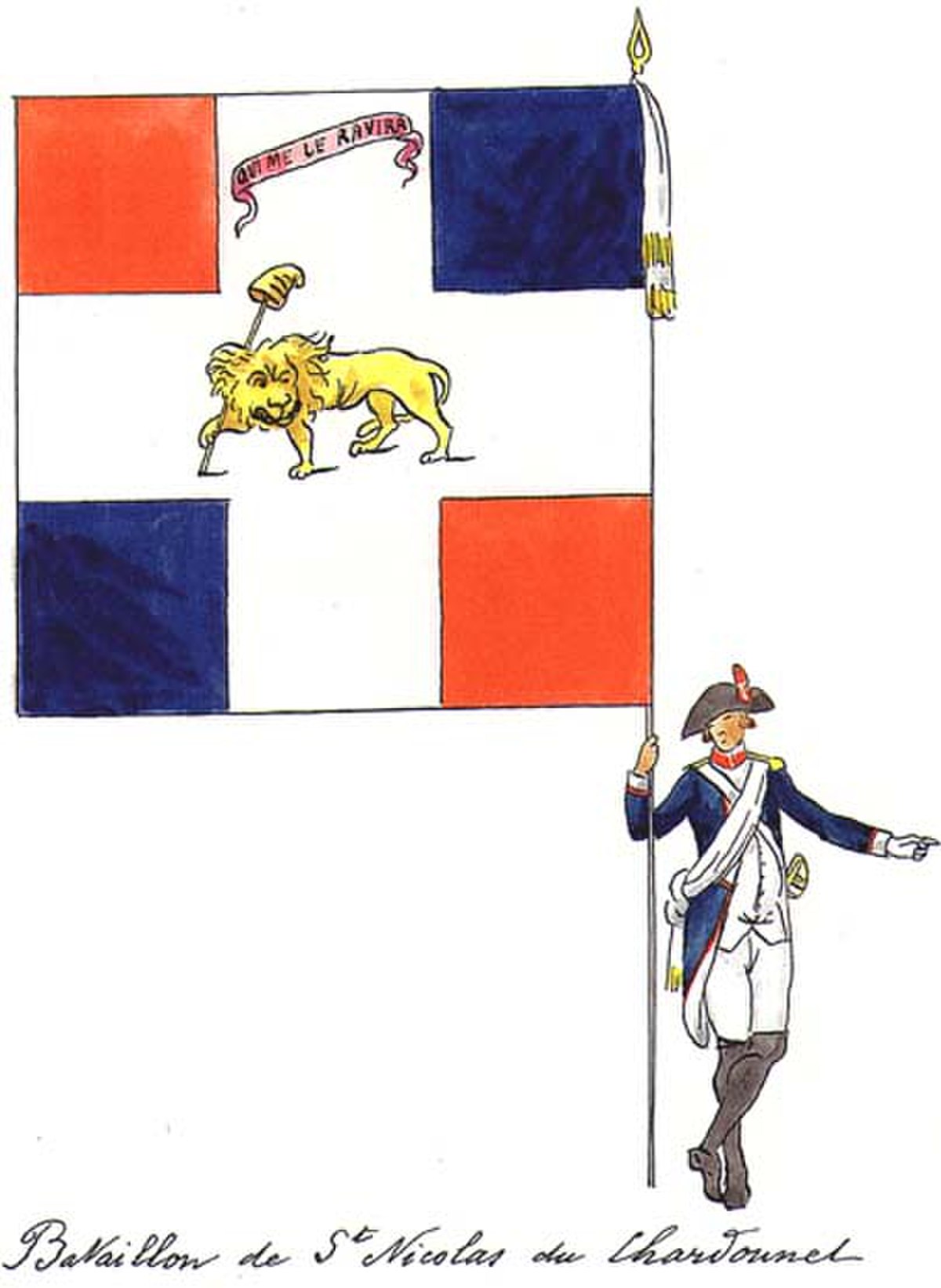

Le district

20 avril 1789 , la ville de Paris est divisée en 60 districts prenant leur nom de l'église du quartier (servant de lieu de réunion) avec bureau, électeurs, assemblée, délibérations, règlements de police, avis aux habitants, cahier de doléances, etc... : District de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, Cailleau, 20 Juillet 1789 : 9° district de la 1° division, chacun fournissant un contingent à la Garde nationale est doté d'un drapeau : Celui du district de Saint-Nicolas-du-Chardonnet porte un lion tenant le bonnet de la liberté à la pointe de la pique avec une devise « Qui me la ravira » . La rue saint Nicolas, et la rue Saint Victor, et la place Maubert appartenaient à la Section du Panthéon-Français. Les officiers du district militaire étaient logés à l'abbaye Saint-Victor. Leurs drapeaux furent bénis par le chanoine de Saint-Victor François-Valentin Mulot au cours d'une cérémonie de bénédictions des drapeaux, le mercredi 2 septembre 1789, pendant laquelle il prononce un long Discours sur la Liberté , aux Gardes Nationaux venus de l'abbaye Saint-Victor en l'église de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, discours de 28 pages qui sera édité sur ordre du district.

La motion de Dom Gerle : On trouve aussi trace du discours prononcé par l'Abbé Joseph-Marie Gros, député, "au nom du district de Saint-Nicolas du Chardonnet", à l' Assemblée nationale en 1790. Le 19 avril 1790, Gros ( ainsi que 297 députés de la Constituante avec à leur tête 33 évêques ) signa une prostestation à au sujet d'un décret de l'Assemblée , qui ne ferait plus du catholicisme la religion unique de l'Etat pour soutenir Dom Gerle selon lequel le catholicisme devait rester la religion unique de la nation et la seule autorisée (motion de Dom Gerle); cette signature lui vaut de comparaître devant l'Assemblée de son district, ses paroissiens le traitent d'aristocrate. Il doit alors retirer sa signature, puis se rétracte de nouveau, et en 1792 ayant refusé de prêter serment, il n'est plus curé de Saint-Nicolas du Chardonnet.

Vie du district : elle se fait par Assemblée. Le 4 Juin 1790, le district remarque que, dans le « Temple de la Divinité », le pain bénit est réparti d'une manière inégale avec des distinctions offensantes : désormais il sera de qualité ordinaire, sans cierge et partagé de manière égale. L'assemblée du district remarque un autre jour que l'émigration (exil volontaire) prive la ville de Paris d'une foule de riches consommateurs.

Les comptes

On possède les comptes de la paroisse. Le 10 mars 1790 a lieu la déclaration des biens appartenant à la communauté de Saint-Nicolas, établie rue Saint Victor, et des charges dont ils sont grevés, présentée à la municipalité par René-Marie d'Andrieux, supérieur du séminaire .

Revenus : 64.226, 5 sols et six deniers

- Location de six maisons : 14.156

- Rentes, biens, fonds : 14 810 sept sols et six deniers

- Rentes sur l'hôtel de Ville, tailles, trésor royal: 33 859 dix huit sols

Charges : 32 781, quatorze sols pour acquit de bourses, aumônes, fondations

- 2 453 cinq deniers pour rentes .

- 10 704 et onze deniers de réparations, honoraires de la maison à différentes œuvres et fournisseurs, la somme de 100 550 deniers et sept sous ; mais il lui est dû en rentes et pensions non acquittées, la somme de 30 756 deniers et huit sous.

Les déclarations et états des revenus et charges de la paroisse, par l'abbé Gros sont en février et juillet 1790 :

- 350 livres pour terres labourables, 495 livres payées par la fabrique, 8 livres 15 sols pour le collège de Lizieux, 120 livres payées par la communauté, 3500pour le casuel et

- charges, 738 livres pour les catéchismes, honoraires des prédicateurs, décimes, luminaires, sacrements et convois de charité.

Déclaration de d'Andrieux, le 5 novembre 1790 sur les activités du séminaire et les petites écoles aux enfants pauvres, sans honoraires : « Cet établissement a deux séminaires, en face l'un de l'autre , rue Saint Victor, où l'on suit les cours de l'Université, et l'on s'instruit des différentes fonctions du ministère en desservant la paroisse. Par la nature de leur établissement, les prêtres de cette communauté se sont chargé de remplir dans l'Église de Saint-Nicolas du Chardonnet, toutes les fonctions paroissiales , excepté celles de Curé qu'ils n'ont jamais voulu accepter; de faire en outre les petites écoles aux enfants pauvres de la paroisse, et de fournir à leurs dépens, le nombre nécessaire de prêtres pour toutes ces fonctions, sans recevoir ni appointement, ni satisfaction de la fabrique de la dite paroisse. La Communauté actuelle est composée de seize membres (suivent les noms, âge, résidence, et emploi des seize membres de la communauté ). outre les associés ci-dessus nommés, la communauté , suivant l'usage des séminaires de Paris, emploie des bacheliers en licence, étrangers à son corps pour faire les classes de théologie scolastique. Il faut remarquer que deux de ses membres qui sont spécialement chargés de la conduite des ecclésiastiques dans les séminaires, sont, par là même, chargés des offices de la Paroisse, et que presque tous y exercent le ministère de la prédication et de la confession. Paris, ce 5 Novembre 1790, d'Andrieux. »

Le serment

Saint Nicolas du Chardonnet vit comme toute la France la division du clergé en prêtres non-jureurs, insermentés, réfractaires aux idées républicaines ou fidèles au roi (aucun de la paroisse n'en réchappera vivant), et prêtres jureurs, assermentés, constitutionnels, favorables ou soumis aux idées républicaines. François-Valentin Mulot, de l'abbaye Saint Victor toute proche, futur député, a fait en 1789 un Discours sur la Liberté qui mêle thèmes bibliques et thèmes républicains, recommence à l'occasion de la cérémonie de prestation de serment. Or ce serment est considéré comme schismatique et les propositions de la Constitution civile du clergé comme non catholiques par de nombreux prêtres. Du 2 septembre 1789 au 2 septembre 1792, c'est l'élimination du clergé réfractaire au serment.

Cérémonie de prestation du serment de la constitution civile du clergé en 1991 sous la responsabilité de François-Valentin Mulot dans L'Ami du Roi de Janvier 1791 : Lettre aux Rédacteurs. « Jamais, Messieurs l'église de Saint Nicolas du Chardonnet n'a été aussi pleine que ce matin, dernier jour accordé pour le serment des ecclésiastiques, et cette raison, sans doute, y avait attiré cette foule considérable de tant de personnages inconnus. Quelques bonnets de laine s'étaient postés en différents endroits de l'église (suit le récit de la prestation de serment par plusieurs prêtres dont François-Valentin Mulot ). Pendant toute la journée, l'église, le séminaire et la maison curiale a été gardée avec le plus grand soin. »

Les prêtres non-jureurs (serment à la Constitution civile du clergé) en 1791 sont majoritaires et au nombre de 10, le Père Joseph-Marie Gros, curé de la Paroisse et député du Clergé de Paris, à l' Assemblée Constituante et, dès 1789, aux États généraux ainsi que : Hure, qui deviendra curé, Bonnet, Balzac, Ovefre, Desmoulin, Duval, Auffroy, Hubert, Serieys. Aucun des 4 prêtres-jureurs (Mulot, Poissonnier, Dupleich, Thirion) n'est de la paroisse.

Le 5 avril 1792, toutes les congrégations séculières de Paris sont supprimées par décret, dont celle des prêtres de Saint-Nicolas du Chardonnet.

L'épisode de la Terreur

Les victimes de la Révolution française pendant la Terreur sont de tous les bords politiques : prêtres insermentés ou assermenté cachés à Paris, mais aussi gardes nationaux. Les Miramiones sont molestées, les prêtres (« ces Messieurs de Saint-Nicolas n'existent plus ») défenestrés ou tués, les Sans-Culottes installés dans le presbytère de Saint-Nicolas récupèrent or et argent des vases, ciboires et des bourses des curés et prêtres, collectés avec assurance par le citoyen Leclerc après le massacre de Saint-Firmin en septembre 1792 trois ans après la prédication de l'Exode par François-Valentin Mulot.

Le massacre de la prison Saint-Firmin : les élèves et professeurs du séminaire sont tous arrêtés le 10 août 1792, dix sont massacrés au séminaire, où ils étaient emprisonnés, pour avoir refusé de prêter le serment de la Constitution civile du clergé, (soixante-dix huit victimes en tout ) : René Marie d'Andrieux (supérieur de la communauté de Saint-Nicolas du Chardonnet), Nicolas Bize (directeur du séminaire Saint-Nicolas du Chardonnet), Etienne Michel Gillet (né en 1758 à Paris, directeur au séminaire Saint-Nicolas du Chardonnet), Jean François Gros (curé de Saint-Nicolas-du-Chardonnet), Louis Jean Mathieu Lanier (préfet au séminaire Saint-Nicolas du Chardonnet), Pierre Florent Leclercq ou Clercq (diacre au séminaire Saint-Nicolas du Chardonnet), Joseph Louis Oviefve (directeur de la communauté de Saint-Nicolas du Chardonnet), Charles Victor Véret (préfet au séminaire Saint-Nicolas du Chardonnet).

« Le 3 septembre 1792, les révolutionnaires se portèrent au séminaire de Saint-Firmin, occupé par les Lazaristes, mais transformé en prison depuis le 10 août. Plus de 80 prêtres y étaient détenus, dont cinq bretons : René Andrieux, né en 1742 à Saint-Sauveur, Rennes, supérieur du séminaire de Saint Nicolas du Chardonnet, Yves Le Guillou De Kerenrun, René Urvoy, né en 1766 à Plouisy, maître de conférences au séminaire des Trente-trois à Paris, Yves Le Rey, bachelier en théologie et Yves-Jean-Pierre Rey De Kervizic, attaché à la paroisse du Haut-Pas. Depuis la veille, sachant que les massacres étaient commencés ailleurs, ils passèrent la nuit à se préparer à la mort, les uns par la messe, les autres par la Sainte Communion. On les fit sortir dans la rue, mais la populace, devant un si grand nombre de victimes, manifesta quelque hésitation ; on les fit alors rentrer dans la maison, où les bourreaux les égorgèrent ou les jetèrent par les fenêtres dans la rue et le peuple les achevait ».

Charles-Alexandre Brognard, âgé de 44 ans, né à Mouchet près d'Arras, ex-curé constitutionnel de Saint-Nicolas du Chardonnet, et électeur de Paris en 1791, arrêté le 28 novembre 1793, exécuté le le 8 thermidor an II par le tribunal révolutionnaire de Paris, comme complice d'un complot après avoir été détenu à Sainte Pélagie et dans la maison d'arrêt de Saint-Lazare où il était détenu : rétracte le serment pendant sa détention.

M. d'Archy, originaire de la Sarthe, âgé de 57 ans, ce prêtre était chanoine à Châtillon-sur-Indre. Insermenté, il a été, nominativement, l'objet d'une mesure de déportation, prononcée par le département de l'Indre. Pour s'y dérober, il est parti à Paris, dans le cours de novembre 1792 et, se faisant passer pour marchand épicier, a trouvé gîte II rue Saint-Nicolas-du-Chardonnet.

Hanriot (1759-1794), général de division de la Garde Nationale, le 19 septembre 1793 prend parti pour Robespierre le 9 thermidor (27 juillet) et exécuté le 28 juillet, était « Commandant en Chef de la section armée des Sans-Culottes « ci-devant Bataillon de St Nicolas du Chardonnet », Paris le 23 janvier 1793 ». Cette année-là les Sans-Culottes changèrent les noms de toutes les rues du Quartier Maubert, qui furent affichées.

Le 17 octobre 1926 sont béatifiés à Rome 191 martyrs de la Révolution française, dont les prêtres massacrés le 3 septembre 1792 au séminaire Saint-Firmin (ou des Bons-Enfants ou de la Mission ou des Lazaristes), alors transformé en prison (voir Bienheureux Martyrs de Septembre ).

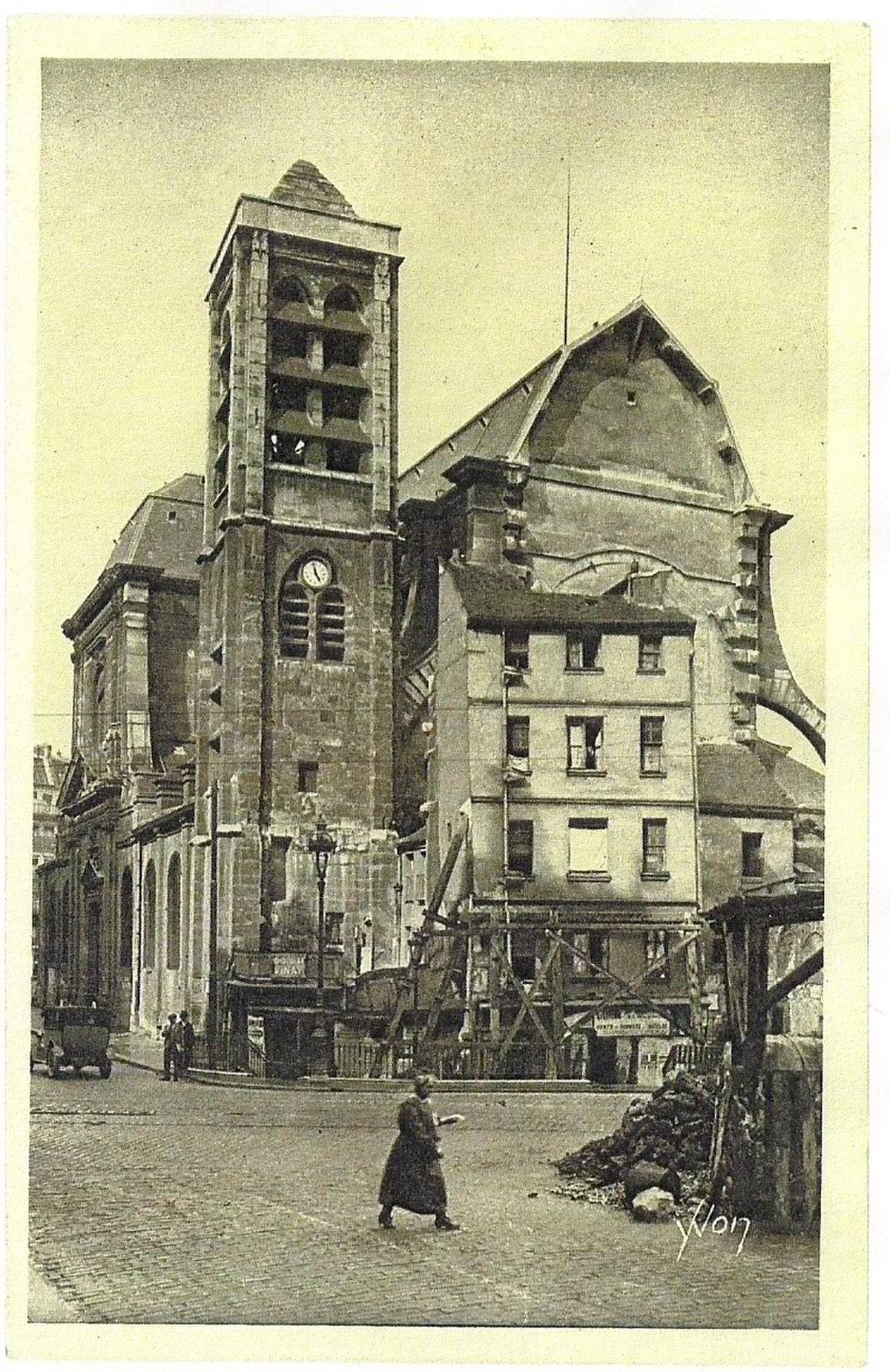

La paroisse devient Bien National - Vandalisme révolutionnaire

« À la Révolution, l’église est fermée et en 1795, louée à la « citoyenne Pothain ». Cette même année, Alexandre Lenoir transfère les œuvres d’art de Saint-Nicolas à la réserve des Petits Augustins, les meubles, autels, boiseries sont vendus et le maître-autel est brisé. Il s’en fallut de peu qu’en 1799, l’église ne soit démolie. Grâce au bail de location, un sursis fut accordé, permettant ainsi d’arriver au Concordat de 1801, date à laquelle l’édifice fut rendu au culte ».

Les orgues sont inventoriés en 1792.

En 1795, les marbres et les tableaux sont transférés au Musée des Petits Augustins . L'église est fermée en 1796 (ce sera la dernière église fermée à Paris), en mars 1796, les stalles, la chaire, le confessionnal, les statues et le reliquaire sont mis à l'encan comme « bois de menuiserie ». 110 kg d'argenterie sont transportés à la Monnaie et fondus : vases, reliquaires, chandeliers et statues. Le massacre de 1792 est aussi source de pillage, argent et biens des prêtres venus de la campagne, par exemple. Les statues de saint Nicolas et sainte Geneviève sur les contreforts disparaissent, la crosse de l'évêque et la Croix, sur le fronton sont transformées en piques révolutionnaires. Occupée par les prêtres Jureurs, louée en 1795, elle est mise en vente le 27 Brumaire 1799, le nouveau propriétaire menace de la démolir : sous le Concordat elle est rouverte et rendue au culte en 1802 avec à sa tête M. Hure aidé de deux vicaires, Jérôme Vincent Grinne et Pierre-Cyprien Lemonnier, aidés de quatre prêtres.

Frère-Colonna Antoine-Philippe, corse d'Ajaccio, occupe ensuite le poste de Directeur du Petit-Séminaire après y avoir fait en 1818 ses études, jusque 1834.

Confréries

Il y a eu plusieurs confréries dans cette église mais non celle de Saint- Nicolas située à Saint-Jacques-du- Haut-de-Pas :

- 1787 : Confrérie du Saint-Sacrement et de Saint-Roch, association d 'assistance mutuelle « pour soulager l'humanité souffrante et indigente »

- Confrérie des Agonisants

- Confrérie du Sacré-Cœur

- Confrérie du Rosaire

- Archiconfrérie Marie Reine du Clergé pour les vocations.

XIXe siècle

En 1810, Philibert de Bruillard est nommé curé de Saint-Nicolas-du-Chardonnet. Signant Philibert, puis Bruyane, il joint les deux noms et se nomme Philibert de Bruillard en ajoutant à ses armes les trois lys de France.

Jean-Félix Pédegert, abbé (1809-1889), poète gascon, entre au séminaire en 1821. Jean-Félix Pédegert commence à écrire des poésies en gascon en 1825, alors qu’il est élève de troisième au petit séminaire de Saint Nicolas de Chardonnet.

Félix Dupanloup eut la charge du séminaire, qui comptait alors deux cents élèves, jusqu'en 1845. Il le réforme complètement dans l'intention d’en faire un creuset où se mêleraient les jeunes garçons de familles riches et l’élite des élèves pauvres des séminaires de province. Il y fit ainsi venir en 1848 Ernest Renan, issu du séminaire de Tréguier.

Ernest Renan : « En outre, la société des nicolaïtes ne ressuscita pas après la Révolution comme celle des sulpiciens ; le bâtiment de la rue Saint-Victor demeura sans objet ; lors du concordat, on le donna au diocèse de Paris pour servir de petit séminaire. Jusqu’en 1837 cet établissement n’eut aucun éclat. La renaissance brillante du cléricalisme lettré et mondain se fait entre 1830 et 1840. Saint-Nicolas fut, durant le premier tiers du siècle, un obscur établissement religieux ; les études y étaient faibles ; le nombre des élèves restait fort au-dessous des besoins du diocèse. Un prêtre assez remarquable le dirigea pourtant, ce fut m. L’abbé Frère, théologien profond, très versé dans la mystique chrétienne. Mais c’était l’homme le moins fait pour éveiller et stimuler des enfants faisant leurs études littéraires. Saint-Nicolas fut sous sa direction une maison tout ecclésiastique, peu nombreuse, n’ayant en vue que la cléricature, un séminaire par anticipation, ouvert aux seuls sujets qui se destinaient à l’état ecclésiastique, et où le côté profane des études était tout à fait négligé. »

L'abbé Henri Huvelin] enseignera au petit séminaire de Saint-Nicolas-du-Chardonnet (1865-1868).

Paul Claudel doit sa conversion à Notre-Dame de Paris, le jour de Noël 1886 à la maîtrise du petit séminaire de Saint-Nicolas-du-Chardonnet : « Les enfants de la maîtrise en robes blanches et les élèves du petit séminaire de Saint-Nicolas-du-Chardonnet qui les assistaient, étaient en train de chanter ce que je sus plus tard être le Magnificat. J'étais moi-même debout dans la foule, près du second pilier à l'entrée du chœur à droite du côté de la sacristie . Et c'est alors que se produisit l'événement qui domine toute ma vie. En un instant mon cœur fut touché et je crus. Je crus, d'une telle force d'adhésion, d'un tel soulèvement de tout mon être, d'une conviction si puissante, d'une telle certitude ne laissant place à aucune espèce de doute, que, depuis, tous les livres, tous les raisonnements, tous les hasards d'une vie agitée, n'ont pu ébranler ma foi, ni, à vrai dire, la toucher. J'avais eu tout à coup le sentiment déchirant de l'innocence, l'éternelle enfance de Dieu, une révélation ineffable ».

Pendant la Commune de Paris, le tocsin de l'église sonnera une fois pour prévenir des manœuvres adverses.

Les quatre cloches de Saint-Nicolas ont été bénies le 5 juillet 1856, les parrain et marraine en étaient l'Empereur et l'Impératrice, représentés par S.E. le Duc de Bassano, Grand Chambellan de l'Empereur, et Mme la Duchesse de Bassano, Dame d'honneur de l'Impératrice. En conséquence ces cloches ont été nommées : Louis, Napoléon, Eugénie, et Jean.

XXe siècle

Vie de la paroisse jusqu'en 1977

En 1907, le Curé de la paroisse, Gabriel Lenert, décide de faire paraître un journal paroissial, Le Chardonnet , l'un des tout premiers journaux paroissiaux, avec le Bulletin de Saint-Sulpice et l'Echo de Plaisance. Son titre fut orné d'une vignette de M. Louis Périn, architecte diplômé du Gouvernement. Il paraissait chaque dernier dimanche de chaque mois, même pendant la guerre, où il devint l'organe de l'œuvre de l'Entraide, de M. Painlevé et de l'Assistance Municipale aux prisonniers de guerre du V° arrondissement, présidé par le Maire du V°. Il fut envoyé au rabbin Jacques Kahn et à tous les consistoires israélites, à l'occasion d'un article sur l' union sacrée. Le journal parut pendant plus de vingt-cinq ans, il comprenait comme les journaux paroissiaux d'aujourd'hui, une chronique médicale, musicale, un Billet-Chardonnet, des bibliographies, des articles, un chapitre historique, des poésies , des histoires drôles, les horaires des messes, les consignes concernant les sacrements, les registres paroissiaux, des publicités, etc, sous la direction de trois curés successifs : Lescure, Girod et Solaro et le Curé Lattelais ne pouvait plus faire de sermon sans en recommander la lecture à ses paroissiens. On y apprend par exemple la fondation de la Confrérie Notre-Dame Reine du Clergé le 2 février 1908. L'abbé Lenert fait relier sans équivoque sa paroisse au chardonneret, dont l'image orne le dessin du titre du Journal paroissial : cet oiseau évoquerait dans l'art chrétien la Passion, et la Couronne d'épines, car il se nourrit de chardons.

En 1921, il y avait trois employés à la paroisse, un Garde suisse en trois costumes, un bedeau et une chaisière, chargés du nettoyage, balayage, des cierges, des pendules, des cloches, de affiches, des courses, du courrier,de l'aération, du calorifère, du parquet, des chaises, etc.

À partir de 1977

Depuis le 27 février 1977, date de son occupation par la force par des proches de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, fraternité dont elle dépend officieusement depuis lors, cette église constitue le principal lieu de culte parisien du mouvement catholique traditionaliste — également qualifié d'« intégriste » — ainsi que, dans une certaine mesure, de la frange catholique de l'extrême droite française.

En 1977, l'église est occupée par des catholiques traditionalistes et intégristes proches de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X qui, menés par les abbés François Ducaud-Bourget, Louis Coache et Vincent Serralda, après neuf demandes auprès du cardinal François Marty, archevêque de Paris, s'emparent du lieu en y célébrant une messe le 27 février 1977. Ils s'y installent ensuite, expulsant le prêtre Pierre Bellego, affectataire du lieu , le P. Jacques Schneider premier vicaire.

Les traditionalistes y demeurent depuis cette date, malgré un arrêté d'expulsion obtenu par l'archevêché de Paris, qui n'a cependant jamais souhaité l'appliquer. Jean Guitton, désigné comme médiateur par le Tribunal de grande instance, mit en avant le risque d'un trouble plus grand à l'ordre public, si cet arrêté était appliqué. Après y avoir exercé la fonction de curé (sans en avoir le titre officiel), François Ducaud-Bourget « remit » l'église entre les mains de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X qui la dessert encore aujourd'hui en 2010.

Le 21 décembre 1978, une bombe dans l'église y provoque des dégâts qui ne seront que superficiels. D'après des commentaires tardifs des milieux d'extrême droite, l'action aurait été revendiquée par un groupe s'intitulant les « Brigades juives ».

De 1983 à 1997, l'abbé Philippe Laguérie étant curé, de grandes processions furent relancées à l'occasion de la Fête-Dieu et de la Fête de l'Assomption (le 15 août), ainsi qu'une vie paroissiale.

Les obsèques de nombreuses personnalités furent célébrées dans cette église : ainsi Rolande Birgy, Jacques Audiberti (en 1965), Michel Boutin et un nombre important de personnes connues pour leur engagement à l'extrême droite, dont Georges-Paul Wagner, Paul Touvier, François Duprat, Maurice Bardèche, Jean-Pierre, Marie-France Stirbois et François de la Rocque. Lors d'une cérémonie organisée à l'occasion du 10e anniversaire de l'occupation de l'église, de nombreux représentants de l'extrême droite française sont présents : Pierre Pujo (Aspects de la France), François Brigneau (Minute), Pierre Sidos (L'Œuvre française), Jean Madiran et André Figueras (Présent) et Roland Gaucher (National-Hebdo).

En septembre 1998, une messe est dite en latin à la mémoire de Maurice Bardèche, historien négationniste et collaborateur notoire pendant la guerre, au cours de laquelle, devant une audience de nombreuses personnalités d'extrême-droite comme Pierre Sidos, Henry Coston ou encore Pierre Guillaume, Jean-Marie Le Pen rend hommage à celui qu'il qualifie d'« historien d'avant-garde » et de « prophète d'une renaissance européenne ».

Parmi les fidèles de la paroisse, on compte (ou on a compté) également des personnalités de milieux divers, telles que Alain de Lacoste-Lareymondie, Jean-François Chiappe, Paul Guth, Michel de Saint-Pierre, Jacques Perret, Paul Vialar, Michel Droit ou encore Jean Dutourd, Jacques Dufilho et Louis de Funès.

Le 8 décembre 2003, près de 200 étrangers en situation irrégulière menés par Sylvain Garel et Romain Binazon occupent quelques heures l'église. Ils finissent par quitter les lieux avant l'arrivée de fidèles qui viennent défiler pour la traditionnelle procession aux flambeaux de l'Immaculée conception.

Depuis 2005, le mouvement indépendant des Scouts Saint François-Xavier est implanté à Saint-Nicolas-du-Chardonnet.

Quatre grandes processions religieuses rassemblent les fidèles lors des fêtes religieuses catholiques, aux Rameaux, à la Fête-Dieu, à l'Assomption le 15 août, et pour la procession aux flambeaux en l'honneur de l'Immaculée conception le 8 décembre. Outre ces fêtes religieuses, des messes commémoratives sont célébrées chaque année : un service à la mémoire des victimes de la Fusillade de la rue d'Isly qui manifestaient le 26 mars 1962 à Alger en faveur de l'Algérie française contre le pouvoir français en place (dans l'église Saint Nicolas du Chardonnet, se trouve une statue de Notre-Dame d'Afrique dont l'original se trouve à Alger, une messe à la mémoire du roi Louis XVI.

Boulevard Saint-Germain, une petite boutique donnant sur la rue perpétue l'ancienne paroisse avec la messe conciliaire, la paroisse et l'église Saint-Séverin ayant pris le nom de Paroisse Saint Séverin-Saint Nicolas.

Liste des curés

- L'abbé François Ducaud-Bourget (dit « Monseigneur ») de 1977 à 1984, qui y est également enterré.

- abbé Philippe Laguérie de 1984 à 1997, ayant depuis rejoint l'Eglise catholique.

- abbé Christian Bouchacourt de 1997 à 2003

- abbé Xavier Beauvais depuis 2003

S'ils portent le titre officieux de « curé », car ils en assurent les fonctions auprès de leurs fidèles, ces prêtres ne sont toutefois pas « curé de la paroisse » puisque l'église est occupée sans l'accord de l'ordinaire. Aux yeux de l'archevêché de Paris, et donc aux yeux du droit français, l'affectataire du lieu est le curé de la paroisse Saint-Séverin-Saint-Nicolas qui est actuellement l'abbé William-Jean de Vandière.

Vis-à-vis de l'Église catholique, la FSSPX, n'ayant pas encore retrouvé « pleine communion avec l'Église », ne peut, tant que les questions doctrinales « ne seront pas résolues », avoir « de statut canonique dans l'Église » et « ses ministres ne peuvent exercer de façon légitime aucun ministère », selon le motu proprio Ecclesiae unitatem.