Égine - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Histoire

Antiquité

Mythologie

Égine doit sa renommée autant à l'histoire qu'au fait d'avoir été, dans la mythologie grecque, le royaume d'Éaque. Elle se serait d'abord appelée Oinoné, avant de prendre le nom de la mère d'Éaque, la nymphe Égine aimée de Zeus.

Préhistoire et période mycénienne

Des découvertes archéologiques remontant au Néolithique, à Kolona, près de la ville actuelle d'Égine, à Aghia Marina à l'est et au pied de la colline qui porte le temple d'Aphaïa, montrent que l'île fut occupée dès la fin du quatrième millénaire avant notre ère. On pense qu'à l'Helladique Ancien, un peuple originaire d'Asie Mineure et parlant un dialecte lycien serait arrivé sur l'île et y aurait introduit le culte d'une de leurs divinités, dont le nom, hellénisé, aurait donné Aigàios. Vers 2.500 avant notre ère, le commerce d'Égine était prospère et en relation avec la civilisation minoenne de Crète. Vers 2.000 avant notre ère, un peuple, probablement d'origine indo-européenne, et ayant déjà atteint l'Âge du bronze, parlant l'éolien ou l'arcadien et adorant Poséidon se serait installé sur Égine.

Vers 1.400 avant notre ère, des Achéens, qui auraient été guidés par Éaque, auraient installé un régime équivalent à celui des royaumes mycéniens du continent. Ce sont les Myrmidons de la légende. Ils installèrent leurs fortifications au sommet du mont Oros.

Les Doriens firent la conquête de l'île vers 1100 avant notre ère et y introduisirent leur dialecte et leurs coutumes, principalement le culte de Zeus Hellanios (le Porteur de pluie), adoré au sommet le plus élevé de l'île, le mont Oros. Lorsque cette colline est dans les nuages, on dit à Athènes qu'il va pleuvoir. Le culte d'Aphaïa, variante locale de la déesse-mère aurait été introduit à la même époque.

Les âges obscurs et la période archaïque

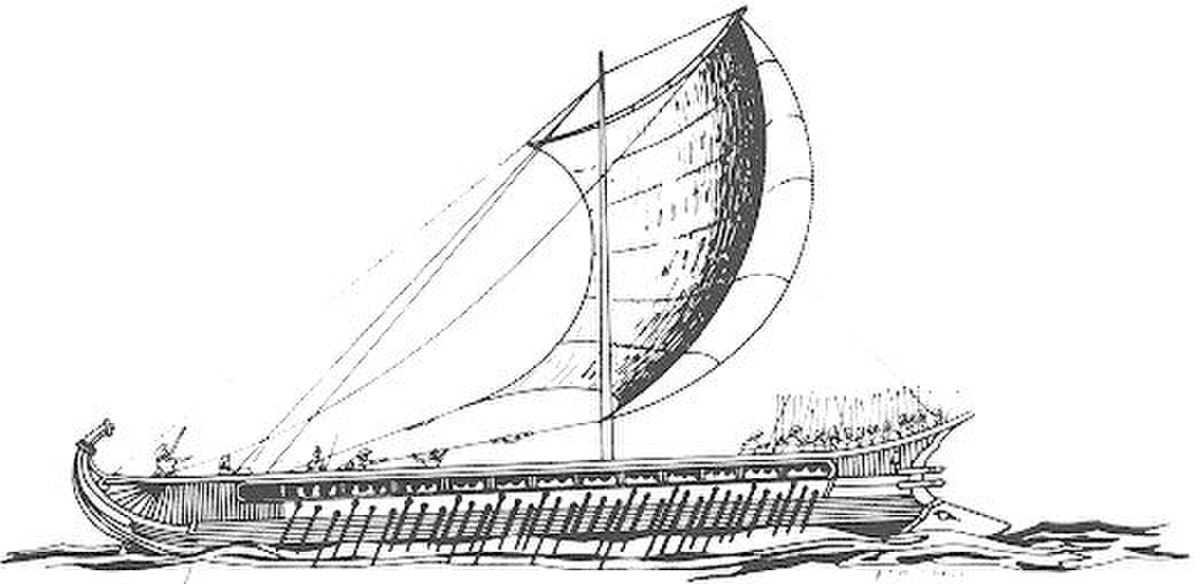

L'île aurait été dépeuplée et vers 950 avant notre ère repeuplée par des colons venus d'Épidaure. C'est alors que se serait développée la vocation maritime de l'île. Sa marine était considérée au VIIe siècle avant notre ère comme la première de Grèce.

Un des premiers faits historiques vraiment établis concernant Égine est son appartenance à la Ligue maritime de Calaurie qui regroupaient outre Égine et Calaurie : Athènes, les Myniens, Orchomène, Trézène, Hermione, Nauplie et Prasiae. On pense que cette ligue aurait été une coalition des différents royaumes mycéniens du pourtour du golfe Saronique destinée à réduire la piraterie dans leurs eaux.

Dans le courant du VIIe siècle avant notre ère, l'île passa sous la domination du tyran argien Pheidon. On considère que ce fut lui qui introduisit les pièces de monnaie en Grèce, peut-être vers 656 avant notre ère (une autre date serait 590 avant notre ère). Tout au moins, ce fut par Égine, du temps du règne de Pheidon que le système des pièces de monnaie atteignit l'Europe. Égine avait une position géographique idéale au croisement des principales routes commerciales : proche de l'isthme de Corinthe et de l'Argolide, entre le Péloponnèse et l'Attique. L'île connut alors un développement commercial considérable et bâtit progressivement une flotte qui, vers 500 avant notre ère, n'avait pas d'égale en Grèce. Gouvernée par une aristocratie, ses citoyens s'enrichirent grâce au commerce.

Les arts s'y épanouirent. Sa céramique fut très recherchée, avant d'être supplantée par celle de Corinthe puis Athènes. Égine exportait aussi des parfums. Sa monnaie d'argent (qui porte au droit une tortue) était l'étalon monétaire dans la plupart des États doriens. Les poids et mesures éginètes étaient aussi la norme pratiquement partout. Les marchands d'Égine élevèrent un temple à Zeus à Naucratis dès la fondation de cette cité égyptienne. Un marin éginète, au service des Samiens, aurait atteint l'Atlantique. Des Éginètes étaient aussi installés en mer Noire et en Ombrie, même si l'île ne participa pas au grand mouvement de colonisation grecque.

L'île aurait alors compté, selon certaines sources, car les chiffres semblent énormes, 40 000 citoyens libres et 470 000 esclaves. Le Temple d'Aphaïa date de cette période de prospérité.

La période classique : la rivalité avec Athènes

C'est vers la fin du VIe siècle avant notre ère que commença la longue rivalité avec sa voisine Athènes, dont la flotte de trières fut en grande partie bâtie pour combattre l'hégémonie d'Égine.

Hérodote rapporte deux versions (athénienne et éginète) de la même légende pour expliquer la rivalité. Il est plus probable que les lois de Solon interdisant l'exportation de céréales attiques aient été la cause du mécontentement éginète. L'île est en effet relativement peu fertile. Dans le même ordre d'idée, l'interdiction solonienne d'exporter les céréales devait sans aucun doute principalement viser Égine dont la puissance navale gênait Athènes. Aristote écrit ainsi : « Périclès voulait qu'on détruisît Égine, cette taie dans l'œil du Pirée ». L'école éginète de sculpture (Smilis, Glaukias et Kallon au VIe siècle avant notre ère puis Onatas au début du Ve siècle avant notre ère) faisait aussi concurrence aux Athéniens. Les statues du fronton du temple d'Aphaïa sont représentatives de cette école éginète.

En 507/506 avant notre ère, Égine se porta au secours de Thèbes alors en guerre contre Athènes. Sa flotte ravagea la côte attique. Un oracle de Delphes suggéra aux Athéniens de patienter trente ans avant d'entreprendre quoi que ce fût contre l'île et de profiter de cette période pour rendre un culte à Éaque. Les intrigues spartiates pour remettre Hippias sur le trône d'Athènes (vers 501 avant notre ère) raccourcirent cette période d'attente. Ainsi, une guerre eut lieu entre Égine et Athènes (488-481 avant notre ère) après une provocation éginète à Sounion et Athènes fut d'abord défaite.

La chronologie donnée par Hérodote n'est pas très facile à rétablir, des informations sont parfois contradictoires entre les guerres entre Grecs et la résistance aux Perses.

Égine ne soutint pas la cause grecque pendant la première invasion des Perses en 490 avant notre ère mais se rangea du côté des Grecs lors des batailles de 480 avant notre ère avec un courage hors du commun. « Au cours de la bataille (Salamine), on distingua surtout, entre tous les Grecs, les Éginètes et ensuite les Athéniens ». Égine y avait envoyé trente navires. Elle participa ensuite à la bataille du cap Mycale et à Platées.

L'île entra ensuite, par opposition systématique à Athènes, dans l'alliance spartiate. Elle fut alors protégée de sa voisine. De plus, la politique de Cimon, qui cherchait l'apaisement avec Sparte fut une garantie supplémentaire pour l'île, jusqu'à l'ostracisme du fils de Miltiade en 461 avant notre ère. Une nouvelle guerre se déclencha. Elle est parfois appelée la première guerre du Péloponnèse. Lors de deux grandes batailles navales, Athènes défit les flottes combinées d'Égine, Épidaure et Corinthe, à Kékryphaleia et près d'Égine même. En 457 / 456 avant notre ère, les Athéniens humilièrent les Éginètes après avoir conquis l'île. Définitivement battue par Athènes, Égine fut contrainte de se joindre à la ligue de Délos et de payer un tribut s'élevant à trente talents.

Au début de la guerre du Péloponnèse, vers 431 avant notre ère, Athènes expulsa tous les habitants d'Égine qui étaient accusés d'avoir contribué à son déclenchement et repeupla l'île avec des clérouques.

Les Spartiates accueillirent d'abord les exilés. Lysandre les rétablit dans leurs possessions en 405 avant notre ère.

L'île ne fut cependant pas totalement indépendante, elle dut accepter la tutelle d'un harmoste lacédémonien. Elle devint alors la base des opérations navales de Sparte contre Athènes. Les corsaires éginètes opéraient aussi sous protection spartiate. Cette situation dura jusqu'en 376 avant notre ère et la victoire navale de Chabrias sur la flotte de Sparte à Naxos.

En 367 avant notre ère, Charès aurait conquis Égine pour Athènes. La flotte athénienne y serait restée quelques années afin d'y maintenir les institutions athéniennes instaurées par Charès.

Plutarque nous informe que Démosthène avait été exilé sur Égine en 324 avant notre ère.

En 322 avant notre ère, ce fut sur Égine qu'Hypéride fut torturé et tué.

Périodes hellénistique et romaine

Égine subit un sort comparable à celui des autres cités grecques : domination macédonienne puis romaine.

Cassandre de Macédoine, lorsqu'il fit le siège d'Athènes (319 avant notre ère), installa sa base d'opérations à Égine et obligea les Éginètes à prendre son parti. En 307 avant notre ère, ce fut depuis Égine et Salamine que Démétrios Poliorcète s'empara du Pirée. L'île resta sous domination macédonienne jusqu'en 233 avant notre ère, lorsqu'elle entra avec Athènes dans la Ligue achéenne.

Pour avoir pris le parti de Philippe III de Macédoine contre les Romains, les Éginètes furent réduits à implorer leur pardon auprès du général romain Publius Sulpitius. Il leur imposa de payer une rançon qu'ils furent incapables de réunir. Sulpitius donna alors l'île aux Étoliens qui la vendirent à Attale Ier de Pergame pour trente talents. L'île fut alors gouvernée par un garde du corps d'Attale. Le roi vint cependant passer l'hiver 208 avant notre ère sur l'île en compagnie de Sulpitius.

Égine fut utilisée par diverses puissances comme base navale contre la Macédoine : Rome, Pergame ou Rhodes. La paix signée entre Rome et Philippe III confirma la possession de l'île par Attale Ier qui y envoya son fils, Philétère, comme stratège. Philétère resta sur l'île jusqu'en 171 avant notre ère quand il fut remplacé par Cléon, garde du corps d'Eumène II. En 155 avant notre ère, les Éginètes votèrent un décret en l'honneur de ce Cléon. Eumène II séjourna sur l'île lorsqu'il se trouva en difficulté contre Antiochos III puis Persée de Macédoine.

En 132 avant notre ère, le stratège pergamien qui dirigeait Égine se prononça en faveur d'Aristonique et lui envoya des secours. Cela fit que lorsque les Romains rétablirent les différentes confédérations grecques en 130 avant notre ère, après la défaite d'Aristonique, la Ligue achéenne ne fut pas recréée.

Lorsque le royaume de Pergame disparut, en 130 avant notre ère, Égine redevint propriété du Sénat romain. Marc-Antoine en fit alors don à Athènes en 62 avant notre ère..

En 82 avant notre ère, Égine fut envahie par les pirates, mais ils ne purent prendre la ville, même s'ils s'installèrent durablement dans l'île.

En 30 avant notre ère, Auguste hiverna à Égine et écrivit aux Athéniens depuis l'île. Il rendit sa liberté à l'île en 11 de notre ère. Elle resta libre jusque sous Vespasien qui la redonna aux Athéniens en 74. Hadrien lui rendit sa liberté en 132. On a des preuves de la liberté ou de l'autonomie d'Égine sous Marc-Aurèle (161-180), sous Septime Sévère (196-211) et sous Caracalla (211-217).

Périodes byzantine, vénitienne, catalane et ottomane

On a peu d'informations sur Égine durant l'Empire byzantin. On sait que Paul d'Égine, un médecin et chirurgien naquit sur l'île au VIIe siècle et qu'un évêché réunit l'île avec sa voisine de Kéa vers le Xe ou XIe siècle.

Des raids sarrasins sont attestés au IXe siècle. Ils obligèrent les habitants à fuir le bord de la mer et à se réfugier dans les collines. Ils y restèrent jusqu'au XIXe siècle. La capitale s'installa alors à Paléochora, à 6,5 km de la mer. Un kastro y fut construit en 1432. La ville fut quand même détruite par Barberousse en 1538 et par les Vénitiens en 1654. Le fait que l'île se fût reconvertie dans la piraterie ne fut peut-être pas sans relation avec ces destructions.

La quatrième croisade donna Égine, comme toutes les autres îles de l'Égée, en fief direct à de grandes familles, d'abord vénitiennes puis catalanes.

Égine fit d'abord partie du Duché d'Athènes : Galeas Malatesta, gendre d'Antoine le Bâtard, seigneur d'Athènes, prit le titre de Prince d'Égine. L'île fut apportée en dot par Marulla de Vérone à son mari Alphonse-Frédéric d'Aragon, comte de Salona. Ses fils, Pierre, Jean, Jaume et Boniface-Frédéric d'Aragon lui succédèrent. Le fils de Boniface-Frédéric, Pierre-Frédéric, se révolta contre son suzerain et cousin, le vicaire général d'Athènes, Louis-Frédéric d'Aragon, qui lui confisqua son fief en représailles en 1380 et le confia au fils même de l'exproprié, Jean-Frédéric. Ce dernier n'eut qu'une fille qui épousa Antoine Ier de Caupena, seigneur de Piada, fils d'Aliot de Caupena, noble de Sicile. Antoine fut seigneur d'Égine de 1402 à 1418. L'île passa alors à son fils Aliot qui en 1425 plaça Égine sous la protection de Venise. Il régna cependant jusqu'en 1440. Le fils qu'il avait eu avec une Acciaiuoli d'Athènes lui succéda jusqu'en 1451. Ce dernier mourut sans enfant. L'île aurait dû passer à Arnaud Guillem de Caupena, cousin germain d'Aliot de Caupena et d'Égine, mais Arnaud renonça à ses droits sur l'île au profit de Venise.

En 1451, l'île passa donc définitivement à la République de Venise qui y envoya des provéditeurs. Égine connut alors un renouveau commercial. Elle noua des liens commerciaux avec Venise, Tyr, Béryte, Alep, Constantinople, Sinope, Trébizonde et les ports aux débouchés du Phase et du Don.

Barberousse s'en empara pour le compte de l'Empire ottoman en 1538. Devant le refus de l'île de se soumettre, Barberousse fit le siège de la capitale. Une sortie éginète fit de nombreux morts dans les rangs turcs. Aussi, après la prise de la forteresse grâce à son artillerie, Barberousse fit massacrer tous les hommes tandis que les femmes et les enfants étaient déportés pour être vendus comme esclaves à Constantinople. Comme l'île avait été intégralement rasée par l'expédition barbaresque, elle fut repeuplée à partir de populations albanaises orthodoxes qui s'installèrent principalement à Perdika et Portès.

Morosini reprit Égine pour Venise en 1654. Il y fit construire, par Mocenigo, préfet du Golfe Adriatique, une tour pour défendre l'entrée du port. Il fit aussi venir sur l'île des habitants du Pirée dont il venait de raser la forteresse. Égine resta dans le giron vénitien. Cette possession fut confirmé par le Traité de Karlowitz (25 janvier 1699) au moins jusqu'au 7 juillet 1715, où les Éginètes préférèrent les Ottomans aux Vénitiens. En 1718, le traité de Passarowitz la confia définitivement aux Ottomans.

Au milieu du XVIIIe siècle, Richard Chandler, un voyageur et archéologue britannique, comptait « 400 maisons, toutes chétives, formant des plates-formes couvertes de terrasses de gravier, et s'élevant en amphithéâtre sur la pente » à Paléochora. La ville aurait ensuite connu une relative prospérité, passant à 500 maisons et 3 à 4 000 habitants à la fin de la période de domination ottomane.

À la fin du XVIIIe siècle, la situation devenant moins dangereuse, la population commença à redescendre vers la mer.

Époque contemporaine

De juin 1828 à juin 1829, le port actuel de l'île, Chora, devint la capitale du jeune État grec encore en lutte pour son indépendance. La ville vit fleurir la Banque Nationale, le Musée National, la Bibliothèque Nationale et l'Imprimerie Nationale. Toutes ces institutions furent intégralement transférées à Athènes lorsque celle-ci devint capitale. C'est dans la cathédrale (datant de 1806) que le premier gouvernement libre prêta serment. Ioánnis Kapodístrias, chef du gouvernement s'était installé dans un bâtiment surnommé maintenant le « Palais Barbayannis » construit spécialement pour l'accueillir, tandis que les différentes administrations occupaient la tour de Marcellus construite en 1802.

Kapodistrias fit construire dans Chora un orphelinat pour les enfants des héros de la guerre d'indépendance grecque morts au combat. L'orphelinat devint ensuite une caserne puis une prison. Il est actuellement en rénovation et devrait abriter un musée. Cette, brève, fonction de capitale offrit à la ville d'Égine ses belles maisons néo-classiques construites par les personnalités politiques d'alors (Spiridon Trikoupis, Aléxandros Mavrokordátos ou Dimitrios Voulgaris). Le collège, financé par un ami français de Kapodistrias,Jean-Gabriel Eynard, fut même le premier bâtiment néo-classique de Grèce. L'île accueillit aussi les premières imprimeries de livres et journaux de la Grèce libre.

Le 1er octobre 1829, Égine retrouva sa tradition antique : ce fut sur l'île que fut battue la première monnaie grecque portant au droit un phénix renaissant de ses cendres et ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (État grec) et à l'avers une couronne de lauriers et ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΣ I. A. KAΠOΔIΣTΡIAΣ (Gouverneur I. A. Kapodistrias). La capitale fut cependant très vite tranférée à Nauplie. L'île dont la population était estimée à 9 000 habitants en 1829 périclita jusqu'au développement de la pêche aux éponges.

Au début du XXe siècle, la céramique éginète était très recherchée, principalement ses cruches jaunes (ou κανάτια) dites cruches de Barbayannis. Ces cruches faisaient office de réfrigérateurs gardant l'eau au frais. Les Éginètes étaient toujours d'excellents marins. Ils pratiquaient surtout la pêche aux éponges, avec des scaphandriers, le long des côtes de l'Afrique. Ce commerce s'élevait à un million de drachmes de l'époque.

Lady Egerton, épouse de l'ambassadeur britannique en Grèce, ayant acheté une maison sur Égine, développa à la même époque l'industrie de la dentelle sur l'île. Ce phénomène s'observe aussi à Venise et dans d'autres régions sous développées de l'Europe. Des Occidentales font renaître un artisanat populaire, en l'occurrence ici la dentelle, pour donner une occupation aux femmes dont les époux sont marins ou émigrés et leur apporter un revenu supplémentaire. Cela correspondait aussi à une volonté des femmes issues de la bonne société des pays industrialisés de ne pas laisser disparaître un artisanat traditionnel déjà perdu chez elles. Cependant, les dentellières éginètes, même si elles utilisaient le kopaneli (fuseau local), produisirent des dentelles proches de ce qui se faisait alors en Belgique, proches de ce que recherchait le marché afin que leur artisanat fût viable.

Dans les années 1950, l'île se dépeupla au profit d'Athènes, principalement parce que sa flotte marchande ne pouvait plus faire concurrence aux immenses flottes commerciales qui se développaient au Pirée.

Les vicissitudes de l'occupation ottomane, de la guerre d'indépendance et du XIXe siècle ont fait qu'Égine est maintenant peuplée d'une population qu'on ne peut qualifier d'autochtone même si la quasi-totalité des habitants se reconnaissent comme étant grecs. Elle est composée de descendants d'Albanais et de descendants de réfugiés grecs du Péloponnèse, de Chios et de Psara.

Saint Nectaire d'Égine est enterré sur l'île dans le monastère de moniales qu'il avait fondé. Ce saint extrêmement populaire de l'Église orthodoxe est mort en 1920 et fut canonisé en 1961. Des pèlerins du monde entier viennent sur son tombeau solliciter une grâce ou une guérison. Le monastère est construit sur un ancien monastère byzantin consacré à la Vierge Zoodochos Pygi ("Source vivifiante"). Une panégyrie est célébrée en l'honneur du saint tous les 9 novembre, le jour de sa fête, dans le monastère de saint Nectaire (Aghios Nektarios). À proximité immédiate du monastère a été édifiée la plus grande église de Grèce. Elle est dédiée à saint Nectaire et permet d'accueillir la foule des pèlerins. Ce sanctuaire fut commencé en 1982 sur le modèle de Sainte Sophie de Constantinople.

C'est sur Égine, à Chora, que Níkos Kazantzákis écrivit Aléxis Zorbás et une partie de son Odyssée.

Égine est pratiquement devenue de nos jours une banlieue d'Athènes. Certains Athéniens font plus qu'aller y passer le week-end, ils habitent sur l'île et font la navette grâce aux hydroptères de la compagnie Flying dolphins.