Éducation en Côte d'Ivoire - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Éducation et société ivoirienne

Des attentes sociales non satisfaites

Le système éducatif ivoirien est, avant toute considération, confronté à une faiblesse dans le domaine de la planification, de la programmation et de l'évaluation. La planification n’a pas toujours été respectée en matière de création d’écoles en Côte d’Ivoire de sorte que les estimations correctes des besoins d’éducation, surtout en ce qui se rapporte aux ressources humaines, n’ont pas été effectuées. Les possibilités budgétaires de l’État n’ont pas suffisamment été prises en compte. Par ailleurs, les bilans diagnostics ont été négligés. Au total le secteur éducatif a évolué en marge des objectifs pourtant clairement définis et des finalités qui lui ont été assignées. (Laurence PROTEAU, école et société en Côte d’Ivoire, les enjeux des luttes scolaires, Editions Karthala, 1996). A cela s'ajoute le déséquilibre entre l’offre et la demande. Après plus de quatre décennies d’efforts en faveur de l’éducation, l’incapacité de combler l’écart entre la demande et les capacités d’accueil du système éducatif, parait évidente. Ainsi, les infrastructures manquent à tous les niveaux (Primaire, secondaire et Supérieur). Ce déficit est encore accentué au niveau du matériel pédagogique et didactique.(Brian Holmes, Guide international des systèmes d’éducation, UNESCO, Paris, 1979, Page 28 Code ). Le poids important des dépenses de personnel constitue aussi un handicap majeur ne permettant pas au système éducatif ivoirien de répondre aux attentes des populations. L’État ivoirien s’est en effet engagé dans une revalorisation audacieuse de la condition des enseignants, des élèves et des étudiants. En plus il a pris sur lui d’accorder des subventions supplémentaires à l’enseignement privé laïque et confessionnel. Face à cette situation, les dépenses sont devenues insupportables d’autant que leur impact sur la qualité de l’enseignement est plutôt mitigé. Les dépenses du personnel de l’enseignement représentent à elles seules environ 98% du budget du système. (Philippe Hugon, La Côte d’Ivoire à l’aube du XXI siècle, Editions Karthala, 2002, Page 42, Code ISBN 2-84586-257-1). Mais il faut compter également, la dégradation du patrimoine mobilier et immobilier. La crise a conduit à des restrictions budgétaires au niveau de l’entretien des locaux et du matériel par une réduction considérable de l’investissement provoquant la dégradation rapide d’une grande partie des établissements scolaires et universitaires. Du fait de ces contraintes financières, certains sites ont été abandonnés ou sont mal adapté aux réalités environnementales ou aux besoins exprimés. (Rubin POHOR, Ecole et développement, Editions UCAO, 2007, pages 10-18, Code ISBN 2-91-5693-07-2). Au total l'on aboutit à un faible rendement du système tant au plan interne et qu'externe, au regard des moyens importants qui y sont investis.

Le système éducatif ivoirien

Politique de l'éducation

La politique de l'éducation en Côte d'Ivoire est conduite à travers différents ministères. Chaque ordre d’enseignement correspond plus ou moins à un ministère autonome. L’enseignement supérieur est géré par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l’enseignement primaire et secondaire est du ressort du Ministère de l’éducation nationale, les formations techniques et professionnelles relèvent en majeures parties du Ministère de l’enseignement technique bien que certaines filières de formation professionnelle soient gérées par différents autres ministères techniques (Ministère de l'Agriculture, Ministère de la fonction publique, ministère des Eaux et Forêts...)

Dès l'indépendance du pays en 1960, les pouvoirs publics ivoiriens ont placé l’éducation nationale au rang des priorités et affichés leur volonté politique de scolariser à 100% les enfants du pays. Pour ce faire, ils ont réservé chaque année, environ 44% du budget national à l’enseignement. La Constitution Ivoirienne de juillet 2000, confirme cette option volontariste et consacre désormais l’obligation de l’État d’assurer un égal accès à l’éducation à tous les enfants du pays. Dans cette perspective, la gratuité de l’école depuis la classe de CP1 jusqu’à celle de 3e a été institutionnalisée. De même, pour éviter que la pauvreté de certains parents ne constitue un frein à la scolarisation minimale de leurs enfants, l’obligation du port d’un uniforme par les écoliers a été supprimée et ceux-ci reçoivent gratuitement de nombreux ouvrages scolaires. La politique de fourniture gratuite de matériels didactiques aux élèves, déjà en cours au début des indépendances avant d'être abandonnée, a été redémarrée durant l’année scolaire 2001/2002 ; Elle a été cependant, fortement perturbée par la crise ivoirienne depuis 2002.

L’État ivoirien prévoit en outre de prolonger son action à travers les collectivités décentralisées (Conseils régionaux, Conseils généraux, Conseils municipaux) auxquels ont été transférés des prérogatives ainsi que des moyens de construction et d’entretien d’établissements d’enseignement publics. L’ensemble du système éducatif ivoirien est géré par des cadres nationaux. De même, le matériel didactique des écoles primaires ainsi que les manuels scolaires des Lycées et Collèges sont conçus et produits sur place. À cela s’ajoute un engouement de nombreuses communautés villageoises locales pour la construction d’écoles primaires et la scolarisation des enfants.

En outre, des cantines scolaires soulagent les enfants dont les résidences sont éloignées des écoles. Dans les régions peu scolarisées du Nord et du Nord-Est du pays il a été suscité des Comités pour la promotion de l’éducation de base (COPEB) dont la vocation est d’assurer la sensibilisation des parents pour la scolarisation de tous les enfants, y compris les petites filles. Les COPEB contribuent au maintien à l’école des filles. Ces comités œuvrent également à la mobilisation des populations villageoises pour la gestion et à la réhabilitation des édifices scolaires. Ils favorisent la création de coopératives agricoles pour générer des produits alimentaires autour de l’école et des ressources financières permettant de soutenir les cantines scolaires ainsi que les activités liées à la vie de l’école.

Le pays a également opté pour un brassage des populations par l'école afin de consolider par ce moyen la « nation ivoirienne ». Dans cette même perspective et pour accélérer la diffusion des connaissances dans le pays, les pouvoirs publics ivoiriens ont introduit dans les années 70 la télévision éducative dans l’enseignement primaire. À partir d’un centre de réalisation basé à Bouaké, des émissions éducatives animées par des « télémaîtres » étaient diffusées jusque dans les plus petits hameaux du pays. De nombreux griefs portés par les parents d’élèves contre cette innovation ainsi que son coût assez élevé, ont contraint les responsables ivoiriens à abandonner ce projet au début des années 80.

Les besoins éducatifs croissants du pays ont amené l’État ivoirien à se tourner vers le secteur privé dans le cadre d’un partenariat défini par la loi (la loi sur l’enseignement de 1995). Dans les établissements privés sélectionnés par l’État, celui-ci apporte une subvention qui varie de 25000 CFA à 40000 F CFA par enfant pris en charge par l'assistance publique dans les cycles préscolaires et primaires. Elle est de 120 000 F CFA par enfant pris en charge par l’État dans les établissements d’enseignement secondaire privés confessionnels ou laïcs.

Cycle primaire

Le système éducatif ivoirien intègre aux cycles habituels du primaire, du secondaire et du supérieur, un niveau préscolaire couvrant trois sections (petite section, moyenne section et grande section). Avant la crise politico-militaire, 391 écoles maternelles, aussi bien privées que publiques, fonctionnent sur toute l’étendue du territoire. En 2005, sur la seule zone contrôlée par les forces républicaines, il est enregistré 600 écoles maternelles animées par 2 109 enseignants qui encadrent 41 556 élèves.

Le cycle primaire comprend six niveaux (cours préparatoires 1re et 2e année, Cours élémentaire 1re année, Cours élémentaire 2e année, cours moyen 1re année, cours moyen 2e année) ; il est sanctionné par le Certificat d’études primaires élémentaires et un concours d’entrée en classe de 6ème des lycées et collèges. En 2001, le ministère de l’Éducation nationale compte 8 050 écoles primaires publiques tenues par 43 562 enseignants pour 1 872 856 élèves et 925 écoles privées qui emploient 7 406 enseignants pour la formation de 240 980 élèves.

En 2005, l'on dénombre 6 519 écoles primaires dont 86,8 % sont publiques, avec 38 116 enseignants et 1 661 901 élèves. En Côte d’Ivoire, 55% de la population de 6 à 17 ans et 61% des filles de ce groupe d’âge sont en dehors de l’école. Le faible taux de scolarisation des filles conduit l’État à développer, dans les années 1990, une politique spécifique pour la scolarisation de la jeune fille. En mars 1993, en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale, la Banque africaine de développement met en place un projet dit « Projet BAD éducation IV » pour améliorer la qualité de l’enseignement, accroître le taux de scolarisation en général et celui des filles en particulier.

Cycle secondaire

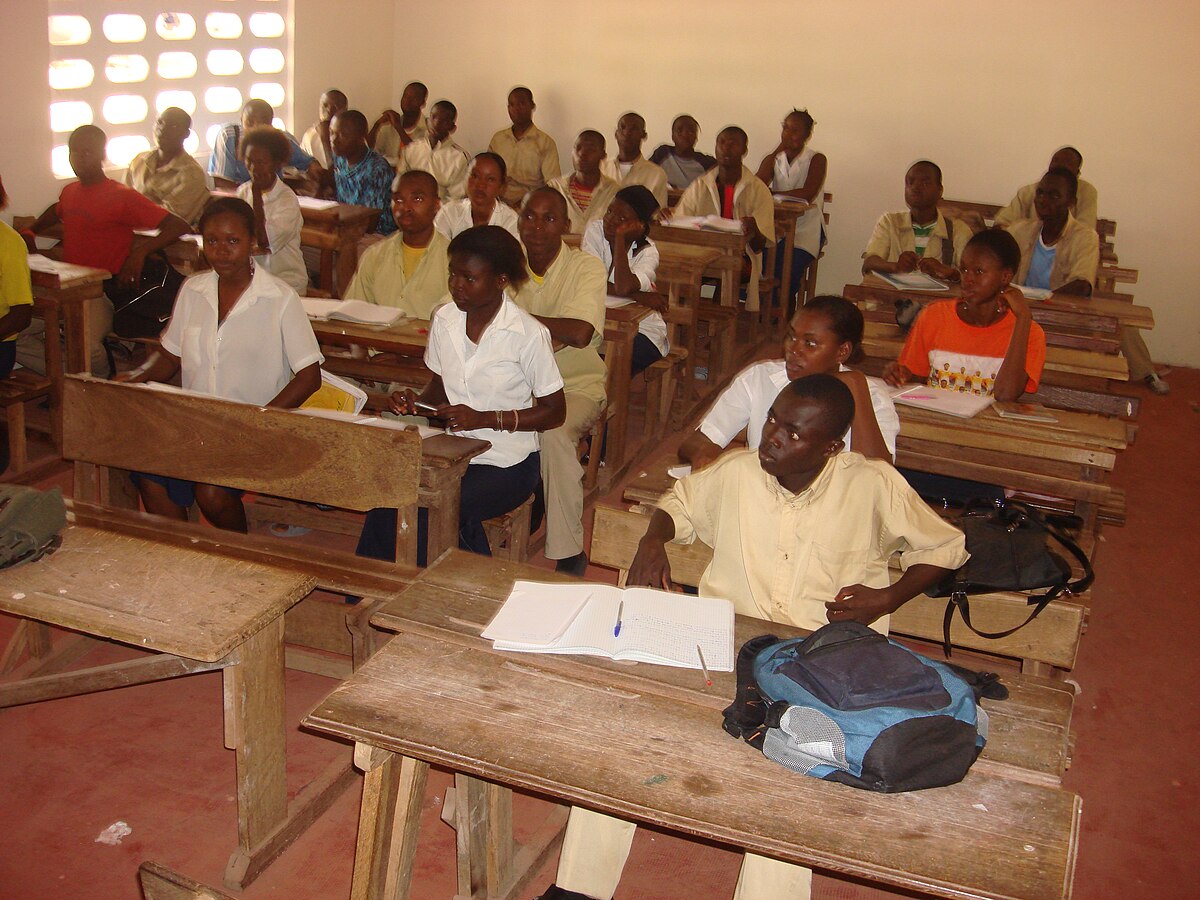

En ce qui concerne l’enseignement secondaire subdivisé en deux cycles, il comprend quatre classes pour le premier cycle et trois pour le second. Ce niveau d'enseignement est « caractérisé par une nette domination du privé ». En 2005 en effet, sur les 522 établissements secondaires que compte le pays, 370 appartiennent au secteur privé. Le ministère ivoirien de l’Éducation nationale enregistre au total un effectif de 660 152 élèves pour 19 892 enseignants en 2005, secteurs privé et public confondus, contre 682 461 élèves pour 22 536 enseignants en 2001-2002, avant le déclenchement de la guerre. Le taux de scolarisation au secondaire ivoirien est de 20%. Les études secondaires sont sanctionnées pour le premier cycle par le Brevet d’études du premier cycle (BEPC) et pour le second par le baccalauréat.

Enseignement supérieur

Avant 1992, l’enseignement supérieur est presque entièrement l'affaire de l’État, avec 24% de taux de scolarisation. Depuis quelques années, plusieurs universités et grandes écoles de formation technique privées ont vu le jour. En 1997-1998, l’enseignement supérieur compte trois universités publiques, quatre grandes écoles publiques, 7 universités privées, 47 établissements privés, et 31 établissements supérieurs de formation post-baccalauréat rattachés à des ministères techniques autres que celui de l’enseignement supérieur.

Enseignement technique et professionnel

Au cours des années 1960, l’État ivoirien crée plusieurs établissement d'enseignement secondaire et supérieur technique, pour assurer la formation de cadres spécialisés. En 1970, l’ouverture de l’Institut national supérieur de l'enseignement technique (INSET) et plus tard de l’École nationale supérieure des travaux publics (ENSTP) à Yamoussoukro permet de former sur place des techniciens de niveau supérieur. Aujourd’hui, ces écoles sont regroupées et forment l’Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INPHB). Un grand nombre d'établissements d’enseignement technique et professionnel privés sont implantés sur l'ensemble du territoire. La question de la compétence et du niveau de qualification des enseignants chargés de la formation et de l'encadrement des élèves fréquentant ces écoles privées s'est maintes fois posée. Il y a lieu toutefois de relever qu'elles apportent un soutien indispensable à l’État, les équipements publics en matière d'éducation étant à l'heure actuelle insuffisants et parfois inadaptés pour la couverture totale des besoins. Une loi votée en 1995 réglemente le secteur de l'enseignement supérieur privé et institue des mesures en vue de renforcer les établissements concernés. Les réformes touchent certaines structures existantes comme l’Institut pédagogique national de l’enseignement technique et professionnel (IPNETP), l’École normale supérieure (ENS), l’Agence nationale de la formation professionnelle (Agefop) et le Fonds de développement de la formation professionnelle (FDFP).

En 2004-2005, le nombre d’établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est de 149 avec 146 490 étudiants, dont 35 % de filles. Ces établissements, dont les installations sont devenues vétustes, ont toutefois une capacité d'accueil limitée, eu égard au nombre d'étudiants.

L’école ivoirienne connaît des remous récurrents depuis 1990. Les tentatives d'explication des crises qui affectent l'enseignement se réfèrent à la vétusté des infrastructures et équipements, à l'insuffisance de l'effectif des enseignants, mais également à la formation jugée inadaptée au marché de l’emploi. Le nombre de jeunes sans formation et sans emploi est évalué en 2008 à plus de 4 millions. Pour résoudre ce problème crucial de l'emploi des jeunes, plusieurs pistes sont explorées par les pouvoirs publics : la création d'emplois, ou l'exhortation à la libre entreprise. Adapter le système éducatif aux contraintes du marché de l’emploi, mais également former des formateurs capables d’assurer la relève du corps enseignant, constituent des objectifs à court terme pour la politique de l'éducation en Côte d’Ivoire.