Edmond Halley - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Divers

- L'astéroïde (2688) Halley a été nommé en son honneur.

- L'astéroïde (7720) Lepaute honore la mémoire de Madame Lepaute.

- L'astéroïde (9592) Clairaut a été baptisé en l'honneur de Clairaut.

Edmund Halley et les comètes

Les comètes à l'époque de Edmund Halley

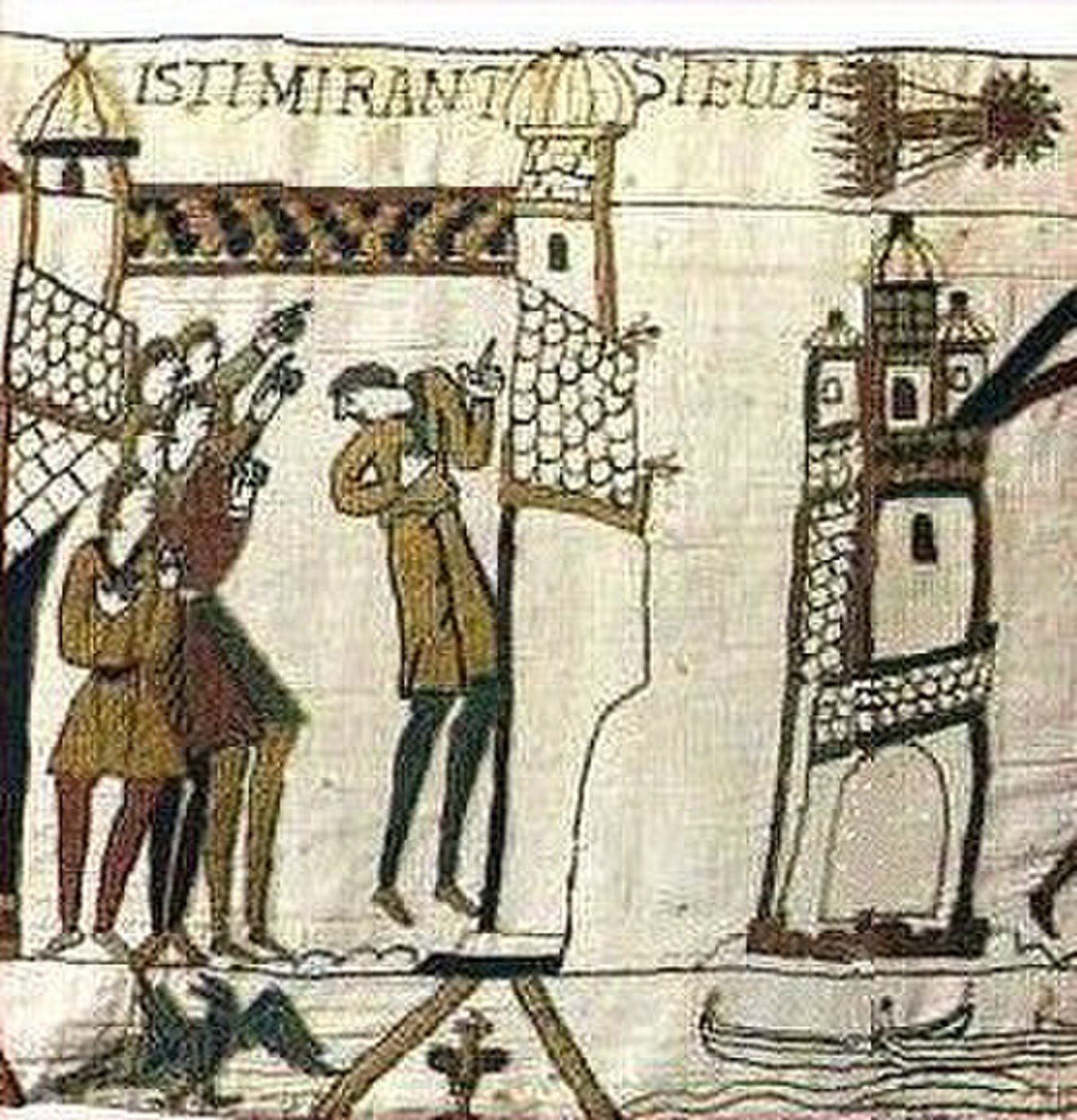

Pythagore fut un des rares savants de son époque à émettre l’hypothèse que les comètes étaient non seulement de nature identique à celle des planètes (c’est-à-dire un corps céleste en mouvement), mais qu’elles avaient une orbite propre :

« Quelques uns des Italiens appelés Pythagoriciens disent que la comète est l’une des planètes, mais qu’elle n’apparaît qu’à des intervalles très longs et ne se lève que très peu au-dessus de l’horizon »

— Aristote, Météorologie, Livre I, chapitre VI

Bien que cela ne soit pas clairement exprimé, cette opinion contient en germe l’idée de retour périodique des comètes, astres célestes par nature.

Aristote, pour sa part, voyait dans les comètes des phénomènes purement atmosphériques (« sublunaires »), parce que le ciel - constitué de la « sphère des étoiles fixes » - était déclaré comme « fixe et immuable » dans son système du monde. Cette conception aristotélicienne de l'univers perdura plusieurs siècles, jusqu’à ce que Tycho Brahe la remette en question lors de l’observation de la supernova de 1572 : de toute évidence, contrairement à l’affirmation d’Aristote et de l’Église, les cieux n’étaient pas immuables. Le coup fatal fut porté à cette conception du monde 5 ans plus tard, lors de l’apparition de la grande comète de 1577, qui demeura visible pendant de longs mois, permettant à Brahe d’échafauder avec ses collègues les hypothèses les plus diverses sur ces nouveaux corps célestes.

Toutefois, si l’Église se vit obligée de reconnaître la nature « planétaire » des comètes, leur raison d’être, elle, n’était pas remise en cause : les comètes étaient toujours considérées comme des signes divins, annonciateurs le plus souvent du courroux du Créateur. À ce titre, les comètes se devaient donc d’être des phénomènes imprévisibles, comme pouvait l’être tout message divin motivé en réponse à une quelconque action humaine.

À ce titre également, on considéra donc que, « par nature », l’orbite des comètes se devait d’être parabolique - hypothèse formulée par Johannes Hevelius dès le XVIIe siècle -, chaque comète n’effectuant qu’un seul et unique passage autour du Soleil. Cette théorie s’accommodait aux observations de l’époque : en effet, au voisinage du système solaire interne (donc du point de vue d’un observateur terrestre), il est très difficile de différencier une ellipse très allongée de l’extrémité d’une parabole. Or la précision des instruments de l’époque était insuffisante pour pouvoir différencier deux orbites si proches. L’orbite parabolique des comètes était donc la norme lorsque le jeune Edmund Halley commença à observer le ciel…

Le défi du savant

La première observation « officielle » d’une comète par Halley est celle qu’il fit en 1680 - celle-là même qui inspira à Pierre Bayle ses pensées sur la comète - sur un bateau qui traversait la Manche pour l’amener en France. C’est Jean-Dominique Cassini, découvreur de la division des anneaux de Saturne, qui l’accueillit chaleureusement à l’observatoire royal de Paris, et qui aiguillera le jeune homme sur l’hypothèse d’un retour périodique des comètes :

« Monsieur Cassini m’a fait la faveur de me confier ses relevés de la comète alors que je me préparais à quitter la ville ; en plus des observations qu’il effectua à la date du 18 mars (1681), il m’a soumis une théorie sur son mouvement, à savoir que la comète est celle-là même qui apparut à Tycho en l’an 1577, que sa révolution décrit un grand cercle dans lequel est comprise la Terre. »

Cassini avait en effet remarqué que trois comètes venaient de la même partie du ciel avec des vitesses similaires : si la paternité de l’hypothèse d’un retour périodique des comètes revient à Cassini, c’est Halley qui prendra le sujet suffisamment à cœur pour tenter de la valider scientifiquement. Mais, bien que le sujet semble passionner le jeune homme, ce n’est que dix ans plus tard qu’il s’attellera à sa démonstration.

En 1682, il observe la comète peu spectaculaire qui devait plus tard porter son nom, mais n’en laisse que quelques notes dans son carnet d’observations. Sa rencontre avec Isaac Newton, en août 1684, semble ranimer l’ardeur scientifique de Halley, qui avait quelque peu sombré dans la routine après sa rencontre et son mariage avec Mary Tooke auprès de laquelle – tous les témoignages s’accordent sur ce point – il vivra une idylle sincère et passionnée pendant près de cinquante-cinq ans.

Il mentionnera maintes fois dans sa correspondance l'immense intérêt qu'il portait à ce sujet d'étude :

« L’opinion d’Aristote […] à savoir que les comètes n’étaient rien d’autre que des vapeurs sublunaires ou des météores aériens […] prévalut à ce point chez les Grecs, que cette partie la plus sublime de l’astronomie fut totalement négligée ; depuis ce temps, nul ne trouve digne d’intérêt d’observer et de relater les errements et les trajectoires incertaines des vapeurs flottant dans l’éther. »

Halley et Newton se vouent une amitié profonde, et c’est ensemble qu’ils vont nourrir leur passion pour les comètes. Ainsi, reprenant point à point les observations déjà faites, et s’appuyant sur les travaux de Newton sur la loi de la gravitation, ils démontreront que les comètes devaient avoir les mêmes orbites que les planètes. Quand paraît l’œuvre majeure de Newton en 1687, Principia - sans doute l'une des œuvres scientifiques les plus remarquables du XVIIe siècle - Halley rédige en guise de préface un vibrant hommage au génie de Newton.

C’est donc à l’âge de trente-neuf ans que Halley s’attaqua au problème qui plus tard allait lui assurer son plus grand titre de gloire. Pour cela, il entreprit de recenser tous les passages cométaires d’un passé récent et lointain. Il fut en cela aidé par la chance, son siècle se trouvant par un caprice de la nature plus fourni en comètes que les siècles précédents. Son enquête le fit remonter jusqu’aux témoignages de Pline l'Ancien ou de Sénèque. Il recalcula les orbites de 24 comètes ayant effectué un passage au périhélie entre 1337 et 1698. Ce fut un travail de titan, méticuleux et de longue haleine. Il parvint au bout de plusieurs années à isoler trois passages ayant eu lieu en 1531, 1607 et 1682.

| Longitude du périhélie | Inclinaison de l'orbite | Distance du soleil au périhélie (UA) | |

|---|---|---|---|

| 1531 | 301°39' | 17°56' | 0,587 |

| 1607 | 302°16' | 17°2 | 0,5868 |

| 1682 | 302°53' | 17°56' | 0,583 |

Bien que la correspondance semblât parfaite entre ces données, Halley s’inquiétait des légères différences qui ne pouvaient s’expliquer uniquement par des imprécisions de mesure. De plus, l’intervalle variait de plus d’une année. Halley formula l’hypothèse qu’une force quelconque, encore inexpliquée, était responsable de tels écarts, mais ne pouvait s’en persuader, faute d’explication scientifique rigoureuse. S’en ouvrant à Newton, celui-ci lui suggéra de calculer les éventuelles perturbations gravitationnelles entre sa comète et d’autres comètes. Quelques calculs lui montrèrent la fausseté de cette hypothèse, mais celle-ci suffit à lui échauffer suffisamment l’esprit pour qu’il entreprit de calculer les perturbations provoquées par Jupiter et par Saturne (alors dernière planète connue du système solaire). Les calculs montrèrent alors une corrélation presque parfaite entre sa théorie et les passages observés.

Fort de ces résultats, il publia en 1705 les résultats de son travail dans un ouvrage intitulé Synopsis de l’astronomie des comètes, et dans lequel il faisait la prophétie – entièrement scientifique – du retour de sa comète pour Noël 1758. Halley savait ainsi, en rédigeant cette étude, qu'il ne verrait jamais de son vivant la confirmation de ces calculs, le prochain passage devant se réaliser l'année de ses cent deux ans.

C'est dans cet ouvrage qu'il mentionne également, en filigrane, la possibilité d'un "réservoir de comètes", qui sera deux siècles plus tard théorisé formellement par Jan Oort.

« Nous avons certaines raisons de penser qu'il existe un nombre bien supérieur de comètes qui, de par leur grand éloignement du soleil, leur obscurité et leur absence de queue, peuvent fort bien échapper à notre observation. »

Il mourut le 14 janvier 1742, après avoir vu mourir sa femme quatre ans plus tôt, et son fils dans la même année.

Triomphe posthume

Quand Halley avait prédit le retour de la comète pour 1758, sa prophétie ne souleva guère l’enthousiasme : en effet, celle-ci se situait plus d’un demi-siècle dans l’avenir. Et quand Halley mourut en 1742, les notices nécrologiques insistèrent longuement sur ses expéditions maritimes, ses découvertes et sur la cloche à plongeurs dont il était l’inventeur, et passèrent sous silence sa prévision cométaire, qui tomba dans l’oubli.

Toutefois, en 1757, un mathématicien français, Alexis Clairaut, prit la décision de reprendre les calculs de Halley afin, en améliorant la précision des calculs, de prédire plus finement la date de retour de la comète. Les délais étaient courts, les calculs devant être refaits avant la réapparition de celle-ci, afin de couper court à toute accusation de tromperie. Les calculs d’interaction gravitationnelle de la comète avec la Terre, Jupiter et Saturne étaient colossaux pour le faible délai dont il disposait, un peu plus d’un an. Il fit donc appel à Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande, et à la mathématicienne Nicole-Reine Lepaute.

Après des mois de calculs, l’équipe des trois astronomes « officiels » annonça en novembre 1758 que la comète effectuerait son passage au périhélie le 13 avril 1759. La communauté astronomique mondiale – mettant en doute pour une partie d’entre elle la prédiction de Halley, ne voyant toujours rien venir pour la Noël 1758 – se remit donc à fiévreusement scruter le ciel. Le 25 décembre 1758, la comète fut observée à l’endroit exact où l’avait prédit Halley par un observateur près de Dresde, et atteignit son périhélie le 13 mars 1759, exactement un mois avant la date fixée par Lepaute, Lalande et Clairaut.

Trois ans avant sa mort, E. Halley énonçait : « Si le retour prévu par nous pour l'année 1758 se réalise, l'impartiale postérité ne se refusera pas à reconnaître que ce fut un Anglais qui l'annonça pour la première fois. » Ce vœu fut largement exaucé, puisque la communauté des astronomes décida à la suite de ce succès posthume, de donner le nom de Halley à cette comète.