Ectoprocta - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Ectoproctes | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||

| Classification | |||||||||

| Règne | Animalia | ||||||||

| Infra-règne | Bilateria | ||||||||

| Sous-division | Lophotrochozoa | ||||||||

| Embranchement | |||||||||

| Ectoprocta Nitsche, 1870 | |||||||||

| Synonymes | |||||||||

| Bryozoa (Ehrenberg, 1831) | |||||||||

| Classes de rang inférieur | |||||||||

| |||||||||

| Classification phylogénétique | |||||||||

Position :

| |||||||||

| | |||||||||

Les ectoproctes (Ectoprocta, du grec ektós « dehors » et prōktós « anus »), appelés également et pour plusieurs raisons bryozoaires (Bryozoa, du grec brúon « mousse » et zōon « animal »), sont des métazoaires (pluricellulaires), triploblastiques (constitués de trois feuillets : endoderme, mésoderme, ectoderme), cœlomates (cavité interne). Ils forment un groupe de Lophotrochozoaires apparu dès l'ordovicien et toujours actuel.

Il en existe bien quelques espèces en eau douce, mais ce sont en majorité des animaux marins. Appelés zoïdes où zoécies, ils forment de petites loges chitineuses, sécrétées par le mésoderme et vivent le plus généralement fixés en colonie, le zoarium. Ils produisent eux-mêmes cette matière carbonatée et plusieurs espèces se sont spécialisées dans la construction de récifs coralliens.

Bien que certaines espèces ne produisent aucune calcification et développent des structures mucilagineuses, d’autres sont parfois confondues avec les coraux. Elles contribuent d'ailleurs au même titre, au puits de carbone océanique.

Écologie

Les ectoproctes préfèrent les eaux tropicales chaudes, mais on les rencontre dans toutes les mers du globe. Quelques colonies sont capables de ramper et certaines espèces « non-coloniales » se déplacent entre les grains de sable, mais la plupart - sessiles - vivent définitivement fixées sur le substrat.

On retrouve des colonies sur tous les types de supports ; sur la roche, en milieu détritique côtier ou au large, sur des grains de sable, cailloux où coquillages, sur le bois, le métal des épaves, ou encore sur d'autres organismes vivants comme les éponges ou les gorgones.

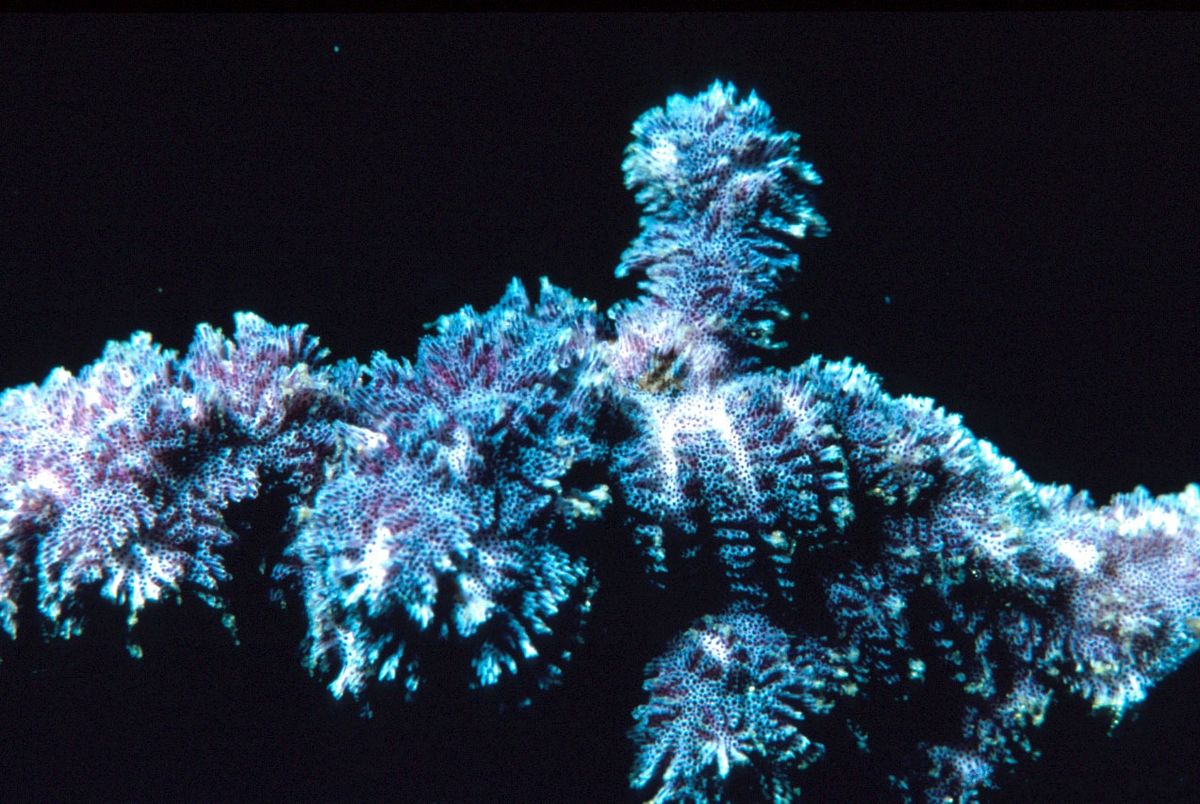

La forme de la colonie est l’un des critères d'identification des espèces. Elle se présente sous de nombreux aspects ; en baguette, en disque, en éventail ou en croûte. Elle est souvent étendue à plat, tapissant la mer, d’où le nom bryozoaire, littéralement « animal mousse », mais elle forme également des monticules, ou bien se dresse en lamelles, en branches ramifiées et même en forme de tire-bouchon.

Potentiel invasif

Quelques espèces, probablement transportée de port en port par les navires, sont en train de coloniser les ports et les littoraux européens. Par exemple, Tricellaria inopinata d'Hondt et Occhipinti ambrogi (bryozoaire cheilostome) pullulait déjà à Venise en 1982. Il a continué à s'étendre dans la lagune durant 15 ans avant de régresser. On l'a ensuite signalé en mer Adriatique en 2000 puis sur la façade ouest-européenne (En Espagne tout d'abord, dans la ria de Ribadeo (Galice) et depuis janvier 2003 dans le Port du Havre. Elle est suspectée depuis à Dunkerque.

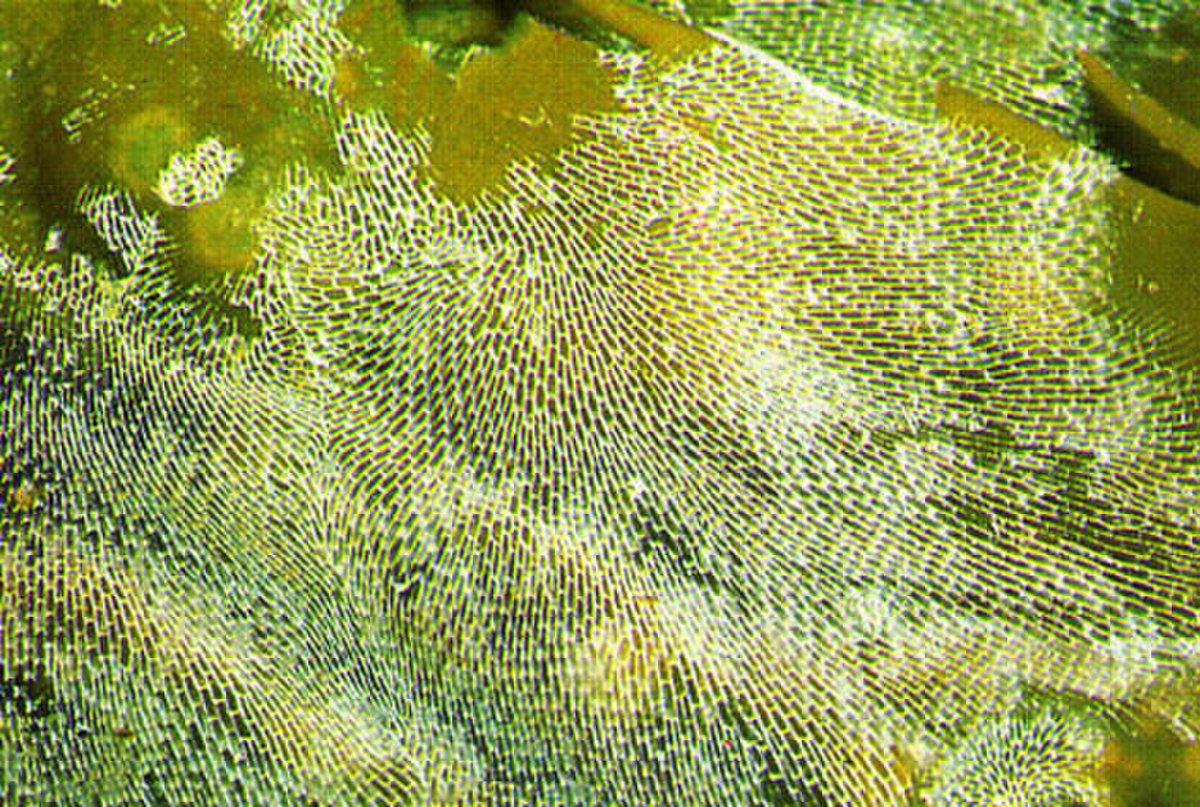

| une colonie de Membranipora membranacea encroûtée sur une algue. |