École polytechnique (France) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Traditions

Sa devise, « Pour la Patrie, les sciences et la gloire » énoncée par Napoléon, marque l’attachement de l’École polytechnique au service de l’État et à l’excellence scientifique.

Deux promotions d’élèves ingénieurs se trouvent simultanément à l’École polytechnique, l'une étant une promotion « jône », l'autre « rouje ». Il était autrefois possible de savoir à quelle promotion appartenait un élève en regardant la couleur du liseré de son uniforme d’intérieur : il était jaune pour ceux entrés une année impaire et rouge pour ceux entrés une année paire. Si les uniformes d’intérieur ont depuis longtemps disparu, l’habitude d’appeler jônes les élèves issus de promotions impaires et roujes ceux de promotions paires s’est maintenue : la promotion d'un élève correspond à son année d'entrée à l'École, contrairement à de nombreuses autres écoles d'ingénieur. Les deux couleurs rouge et jaune font désormais partie de l'identité de l’X et on les retrouve notamment sur le logo officiel de l’École. La couleur de la promotion quant à elle figure à l'intérieur du bicorne, sur le ruban sur lequel figure le matricule de l'élève, correspondant en général au classement d'entrée.

Le symbole de l’école, le X, vient peut-être de l'importance des mathématiques dans son enseignement. Le symbole pourrait venir des deux canons croisés, symboles de l'artillerie, qui figurent sur le blason de l'école : mais cette explication n'est pas attestée par des sources vérifiables. Selon une autre explication, les polytechniciens sont appelés X pour leurs compétences en mathématiques : « C'est de l'importance même donnée à l'enseignement de l'ana [comprendre analyse], dont toute la langue est faite d'x et d'y qu'est venu le surnom d'X, universellement admis pour désigner les polytechniciens. Tous ne sont pas des mathématiciens, mais tous possèdent une connaissance du calcul différentiel et intégral suffisante pour les applications des services publics. Disons de plus qu'en des époques troublées, comme 1830 et 1848, cette connaissance leur a particulièrement servi à ne pas être confondus avec tous les individus qui se déguisaient en polytechniciens pour se donner l'apparence de défenseurs de l'ordre. À ceux-là, quand on les rencontrait, on leur demandait la différentielle de sin x ou de log x, et, s'ils ne répondaient pas, on les faisait immédiatement coffrer. » Cependant, dans l'édition de 1994, l'origine de ce sobriquet est de nouveau rapportée au croisement des canons sur le blason, et au sein de l'école, c'est cette explication qui fait l'unanimité malgré l'absence de sources littéraires. La Khômiss elle-même, garante des traditions de l'école depuis le XIXe siècle, défend cette interprétation.

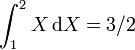

Les élèves de classe préparatoire scientifique de première année sont appelés « 1/2 » (appellation désuète), les élèves de deuxième année « 3/2 », les redoublants de cette deuxième année sont appelés « 5/2 » et les triplants « 7/2 » (cas très rare). Avant 1935, les appellations étaient respectivement bizut, carré, cube, bicarré, ce qui a été conservé dans les classes littéraires. Les bizuts devaient le respect aux puissances (carrés, cubes, bicarrés). Au début des années 1930, professeurs et examinateurs ont observé un accroissement de la différence de niveau entre la classe de première année (qui était la classe de mathématiques spéciales préparatoires dite hypotaupe) et la classe de seconde année (la vraie classe de mathématiques spéciales dite taupe). Peu à peu, une distinction s'est opérée entre élèves de première année (hypotaupins ou hypos) et de seconde année (taupins). À partir de 1936, les élèves de mathématiques spéciales préparatoires, puis de mathématiques supérieures à partir des années 1940, furent appelés demis (au sens demi-taupins). Comme ce sont des puissances 1/2, on les appelle racines dans certains lycées. Dans cette logique, les 3/2 sont les élèves qui ont fait une hypotaupe puis une taupe, tandis que les 5/2 sont ceux qui ont fait une hypotaupe puis deux taupes. Ces appellations peuvent s'interpréter par rapport à l'année d'intégration de l'École polytechnique, puisque l'intégrale mathématique d'une variable x entre 1 et 2 (entre la première et la deuxième année de taupe) vaut 3/2 (

Une ancienne règle de savoir-vivre veut que le tutoiement soit de rigueur entre anciens élèves appartenant à des promotions de moins de dix ans d’écart, ou à l'initiative du plus ancien en cas d'écart supérieur.

Gags de défilés

Une délégation d’élèves de l’École polytechnique défile le 14 juillet, le 8 mai ou le 11 novembre en tête de l'Armée française sur les Champs-Élysées. Jusqu'en 1994, ce défilé était l’occasion d’un gag, souvent en forme de clin d'œil à l’actualité. La tradition rapporte en outre que divers objets pouvaient être lâchés, dans le but de perturber la cadence des élèves de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr, défilant juste derrière (une autre école, l'École des officiers de la gendarmerie nationale, est de nos jours intercalée, pour éviter ces incidents). L'encadrement met tout en œuvre pour empêcher ces perturbations.

- 11 novembre 1983 : port de lunettes de soleil

- 14 juillet 1988 : port de lunettes de soleil, caractères "X 86" pixellisés sur le haut des bicornes des deux groupes défilant, passage devant la tribune présidentielle en sifflant "Au près de ma blonde..."

- 14 juillet 1991 : botte de cresson dans les poches (Édith Cresson était alors Premier Ministre)

- 14 juillet 1992 : port d'un foulard bleu (Référendum sur la ratification du traité de Maastricht)

- 14 juillet 1994 : port d'un ruban rouge, symbole de la lutte contre le sida

La barre du tailleur

- À une certaine époque, les mesures pour le grand uniforme étaient prises dès le résultat du concours. Seuls les candidats susceptibles d'être admis passaient voir le tailleur. Le nombre de points requis était appelé « la barre du tailleur » : ceux qui avaient un total supérieur à la barre pouvaient aller chez le tailleur pour se faire faire le prestigieux grand uniforme.

Exemples d'argot de l'X

| Argot | Signification | Origine |

|---|---|---|

| Casert | Logement des élèves | Casernement |

| Cocons | Élèves de l'X d'une même promotion | Co-conscrit |

| Magnan | Restaurant des élèves | Une magnannerie est un lieu d'élevage des vers à soie, donc des cocons, donc des élèves de l'X |

| Tangente | Epée du polytechnicien | Elle se porte tangente aux bandes du pantalon |

| Klub | Les polytechniciens dont le classement est supérieur à 350 | |

| Portier | 50e en partant de la fin du classement de sortie | Premier (ou dernier selon le sens) du Klub |