Écholocation des dauphins - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Fonctionnement

Émission

Le dauphin est donc capable d’émettre différents types de son, de fréquences variables, certains servant à communiquer, d’autres à se repérer dans l’espace. Le système d’émission chez le dauphin est bien plus complexe que chez l’homme. L’homme n’est en effet capable de produire que du son audible, c’est-à-dire entre 80 et 1500 Hz, c’est la composition physique de ses cordes vocales qui l’impose. Chez le dauphin, une mécanique vibratoire explique aussi la production du son. Le principe est relativement simple, même si encore sujet à controverses. Il s’agit du principe des cavités de Helmholtz. Le dauphin possède des sacs d’air dont il peut ajuster la taille, afin d’émettre des sons à des fréquences de résonances variées. C’est le même principe qui permet d’émettre des sons lorsqu’on souffle à la perpendiculaire d’un goulot de bouteille. Selon la quantité de liquide dans la bouteille, on pourra émettre des sons plus ou moins aigus.

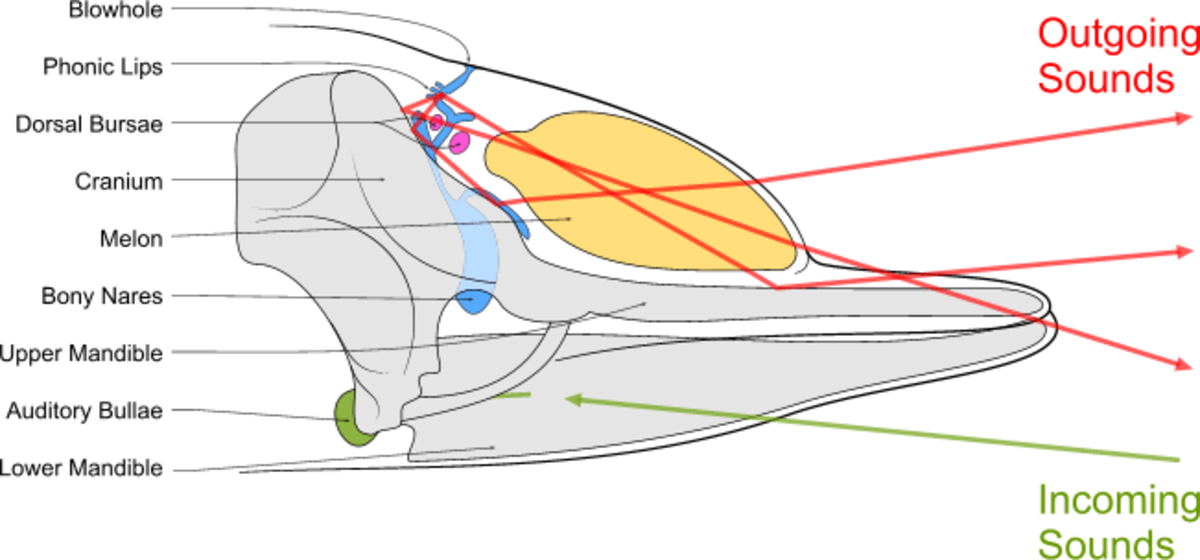

Lorsque le dauphin est en plongée, il emmagasine un certain volume d’air dans ses poumons, et il n’en relâche pas. Comme l’homme et ses deux narines, il possède deux conduits aériens parallèles, auxquels sont fixés des petits sacs d’air de taille variable, ce sont des cavités résonantes. Pour produire les sifflements, le dauphin utilise son larynx, comme l’homme. D’ailleurs, les sifflements sont généralement émis dans la gamme de fréquences audibles. Cependant, la mécanique vibratoire classique ne permet pas d’expliquer les capacités d’émissions à une centaine de kHz. En effet, les tissus du larynx ne peuvent pas vibrer à une fréquence si élevée. Ce sont des tissus contenant un liquide cristallin, les lèvres phoniques, qui génèrent ces fréquences élevées. Ce liquide cristallin a des propriétés de résonance à des fréquences beaucoup plus élevées que les tissus normaux. C’est une propriété bien connue des cristaux. Les sons émis se propagent ensuite dans ce qu’on appelle le melon, la bosse cachée sous le front. Il s’agit d’une boule graisseuse qui joue le rôle d’une lentille acoustique focalisante. Elle permet de diriger une onde acoustique cohérente vers la zone spatiale située devant le dauphin.

La communauté scientifique reste encore divisée sur la capacité du dauphin à émettre deux types de sons en même temps. Cependant, l’asymétrie de ses conduits aériens au niveau des connexions au melon laisse penser à certains scientifiques que cela est possible.

Le dauphin est également capable de contrôler la puissance de ses émissions, contrairement à la chauve souris, qui adapte le gain en réception. Le dauphin émet préventivement à un niveau moins élevé si la cible qu’il poursuit est plus près. Typiquement, le dauphin réduit ses émissions de 6 dB si la distance à sa cible est divisée de moitié au cours du temps (pour un niveau constant en réception, il faut compter -3 dB pour le trajet aller, et -3 dB pour le trajet retour). Enfin, la profondeur à laquelle travaille le dauphin joue sur ses capacités, car la pression influe sur le volume d’air dont le dauphin peut disposer.

Comparaison avec les sonars industriels

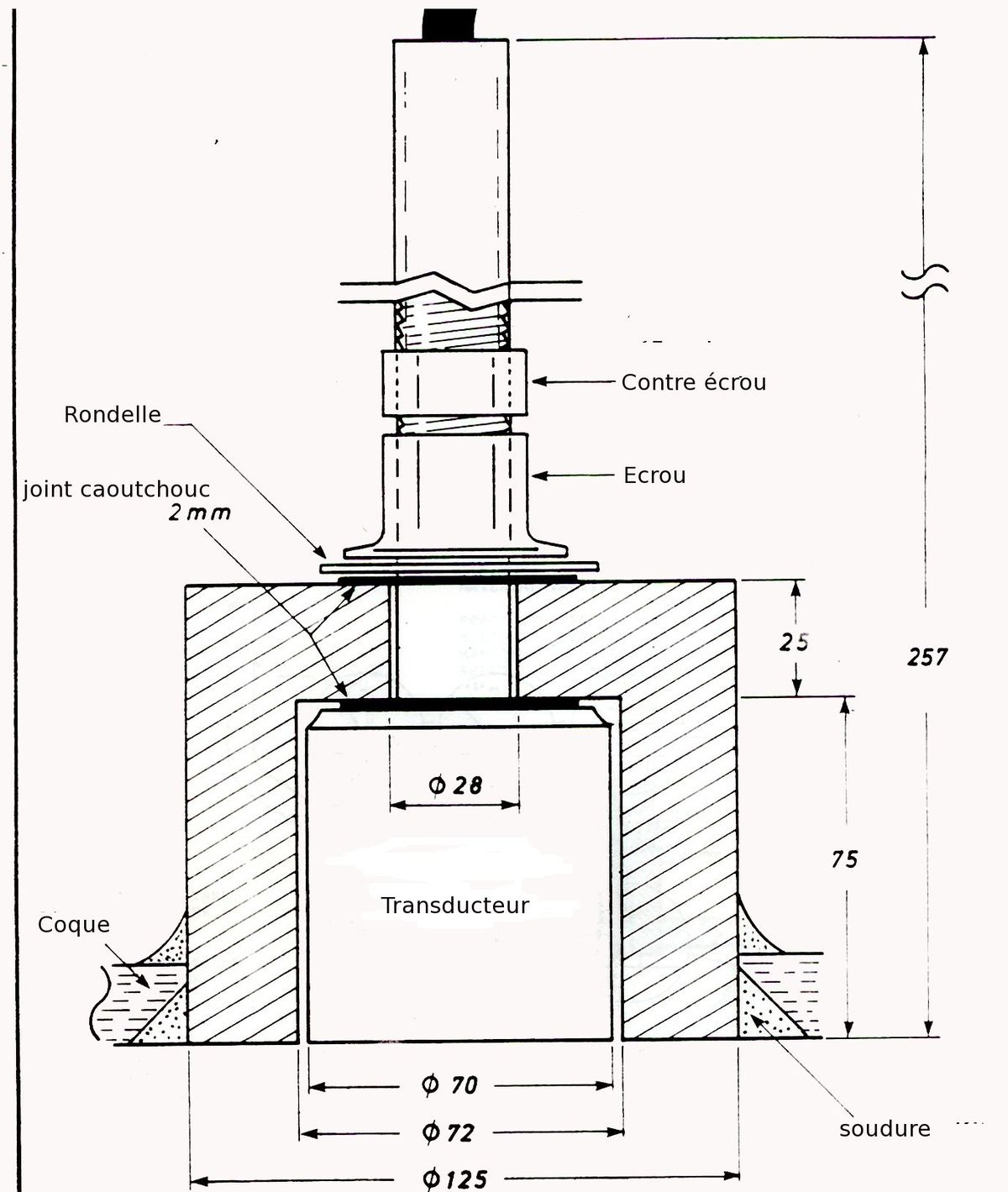

L’homme, comme dans de nombreux domaines, a imité la nature pour construire des sonars. Évidemment, contrairement au dauphin, les outils développés le sont toujours dans une optique d’application particulière, alors que le dauphin peut utiliser son sonar pour plusieurs types d’applications, et sur une très large gamme de fréquences. Les concepts utilisés sur les sonars industriels travaillant à une dizaine de kHz sont basés d’une part sur les résonances de Helmholtz, et, d’autre part, sur la résonance de structure cristallines (céramiques). De tels systèmes permettent quand même de travailler en bande relativement large.

Réception

Pour recevoir les signaux réfléchis par les cibles, le dauphin exploite des tissus adipeux situés sous sa mâchoire, qui remontent jusqu’à son oreille interne. En effet, l’évolution a fait perdre au dauphin son oreille externe. Ces tissus adipeux l’ont en quelque sorte remplacée. Le son est donc transmis à l’oreille interne, puis au cerveau, qui l’analyse. Le dauphin peut alors déterminer la distance de la cible, sa taille, ainsi que sa vitesse en mesurant la différence de fréquence en exploitant l’effet Doppler.

Il peut aussi sonder sous les sédiments, étant donné que le son se propage sous le sable.

Bandes de fréquences

La plage de réception du dauphin est beaucoup plus large que celle de l’homme, et se situe essentiellement dans les ultrasons : elle va de 100 Hz à environ 250 kHz. La question de la bande d'émission est plus sensible, les nombreuses études sur le sujet ne s’accordant pas toutes. La plage d’émission dépend en effet de nombreux paramètres, ainsi que de la méthode de mesure : l’âge de l’individu, son sexe, le groupe auquel il appartient, son espèce exacte, la période de l’année, le type de signal émis ont une grande influence sur les fréquences d’émission. De manière générale, on peut dire que le dauphin émet entre 1 et 150 kHz.

Bien entendu, la fréquence des clics émis dépend de ce que le dauphin recherche : lorsqu’il balaye son terrain de chasse en quête d’une proie, éventuellement à grande distance, il produit des sons à basse fréquence (< 60 kHz). Une fois l’objectif repéré, il affine sa « vision » en augmentant progressivement la fréquence d’émission et donc en diminuant sa résolution spatiale, mais aussi sa portée. L’intensité d’émission peut être très élevée : jusqu’à 197 dBSPL en basses fréquences et 209 dBSPL en hautes fréquences (> 105 kHz) (le dBSPL étant un rapport de puissance par unité de surface).