Échographie - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Le matériel

L'échographe est constitué :

- d'une sonde, permettant l'émission et la réception d'ultrasons ;

- d'un système informatique, transformant le délai entre la réception et l'émission de l'ultrason en image ;

- d'une console de commande, permettant l'introduction des données du patient et les différents réglages ;

- d'un système de visualisation : moniteur ;

- d'un système d'enregistrement des données, soit de manière analogique (cassette vidéo, impression papier), soit de manière numérique (format DICOM) ;

Le tout est disposé sur un chariot mobile, permettant d'effectuer l'examen au lit même du patient.

Les besoins sont différents suivant l'organe étudié. Le plus exigeant est le cœur, mobile par essence, qui exige une bonne définition de l'image spatiale mais aussi temporelle.

La sonde

Les premières études sur les ultrasons n'étaient pas appliquées à la médecine, mais visaient à permettre la détection des sous-marins à l'occasion de la Première Guerre mondiale. En 1951, deux britanniques, J.J. Wild (médecin) et J. Reid (électronicien), présentèrent à la communauté médicale un nouvel appareil : l'échographe. Il était destiné à la recherche des tumeurs cérébrales mais fera carrière dans l'obstétrique. L'usage en obstétrique date du début des années 1970 avec les appareils permettant de capter les bruits du cœur fœtal (voir Effet Doppler).

L'élément de base de l'échographie est une céramique piézoélectrique (PZT), situé dans la sonde, qui, soumis à des impulsions électriques, vibre générant des ultrasons. Les échos sont captés par cette même céramique, qui joue alors le rôle de récepteur : on parle alors de transducteur ultrasonore. Un échographe est muni d'une sonde échographique, nommée barrette échographique, pourvue à l'origine de 64, 96 voire 128 transducteurs ultrasonores en ligne. Les sondes des échographes modernes possèdent aujourd'hui jusqu'à 960 éléments. En échographie cardiaque le nombre d'éléments est amené à 3 000 éléments. Enfin, les sondes de prochaines générations (courant 2009) auront plus de 12 000 éléments piézoélectriques soit 64 fois plus que celle encore utilisée à ce jour. L'émission se fait de manière successive sur chaque transducteur.

Les ultrasons sont envoyés dans un périmètre délimité (souvent trapézoïdal), et les échos enregistrés sont des signatures des obstacles qu'ils ont rencontrés. L'échogénicité est la plus ou moins grande aptitude d'un tissu à rétro diffuser les ultrasons.

La fréquence des ultrasons peut être modulée : augmenter la fréquence permet d'avoir un signal plus précis (et donc une image plus fine) mais l'ultrason est alors rapidement amorti dans l'organisme examiné et ne permet plus d'examiner les structures profondes. En pratique l'échographiste a, à sa disposition, plusieurs sondes avec des fréquences différentes :

- 1,5 à 4,5 Mhz en usage courant pour le secteur profond (abdomen et pelvis), avec une définition de l'ordre de quelques millimètres ;

- 5 Mhz pour les structures intermédiaires (cœur d'enfant par exemple), avec une résolution inférieure au millimètre ;

- 7 Mhz pour l'exploration des petites structures assez proches de la peau (artères ou veines) avec une résolution proche du dixième de millimètre ;

- de 10 Mhz à 18 Mhz plus par exemple pour l'étude, en recherche, de petits animaux, mais aussi, dans le domaine médical, pour l'imagerie superficielle (visant les structures proches de la peau).

Cette résolution dépend aussi de la forme de la structure examinée : elle est bien meilleure si elle est perpendiculaire au faisceau d'ultrasons que si elle est parallèle à ce dernier.

La fréquence de réception joue également sur la qualité de l'image : en mode fondamental le transducteur détecte les signaux de la même fréquence que celle de l'émission. En mode harmonique, il détecte les signaux d'une fréquence double (seconde harmonique) de celle de l'émission. L'avantage de ce dernier système est qu'il ne détecte essentiellement que les échos revenant dans le même sens que l'émission, écartant de fait les échos diffusés et rendant le signal beaucoup moins bruité. La détection non linéaire a une réponse particulière, elle ne réagit pas aux premiers centimètres après la sonde, ce qui permet de faciliter l'imagerie chez un patient en surpoids (dont la couche de graisse sous la peau complique le passage des ultrasons).

Le gel

À quoi sert le gel qu'applique le médecin ? Pour des raisons mécaniques, on considère que le contact entre la sonde et le ventre ne peut pas être parfait et qu'il existe donc une fine couche d'air entre la sonde et le ventre.

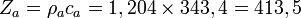

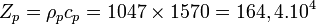

Les impédances acoustiques de l'air et de la peau (tissu biologique), en Pa.s/m, valent respectivement :

(à 20 °C)

(à 37 °C)

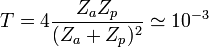

Elles permettent de calculer la valeur du coefficient de transmission T de l'interface air-peau :

Cette valeur est très faible et engendre donc une atténuation du signal importante entre l'émission et la réception des ultrasons par la sonde. C'est pour remédier à ce problème que le médecin applique un gel, dont l'impédance acoustique est proche de celle de la peau, pour obtenir une atténuation plus faible.

Le traitement du signal

L'électronique de l'échographe se charge d'amplifier et de traiter ces signaux afin de les convertir en signal vidéo. L'image se fait en niveaux de gris selon l'intensité de l'écho en retour.

Comment apparaissent les différents tissus de l'organisme ?

- Les liquides simples, dans lesquels il n'y a pas de particules en suspension, se contentent de laisser traverser les sons. Ils ne se signalent donc pas par des échos. Ils seront noirs sur l'écran (Structures hypoéchogènes)

- Les liquides avec particules, le sang, le mucus, renvoient de petits échos. Ils apparaîtront donc dans les tons de gris, plus ou moins homogènes.

- Les structures solides, l'os par exemple, renvoient mieux les échos. On verra donc une forme blanche avec une ombre derrière. Une exception cependant, la voûte crânienne, très fine et perpendiculaire aux échos, en laisse passer.

- Les tissus mous sont plus ou moins échogènes : le placenta est plus blanc que l'utérus, qui est plus blanc que les ovaires.

- Le gaz et l’air, sont comme l'os, très blanc.

Les différents réglages

- La puissance d'émission est réglable mais ne joue que peu dans la qualité de l'image. Il faut théoriquement utiliser la puissance minimale acceptable afin d'éviter un échauffement des tissus examinés. En pratique courante ce risque est négligeable.

- La fréquence d'émission peut être modifiée dans les limites des spécifications de la sonde.

- Le gain à la réception peut être augmenté ou diminué globalement ou de manière variable, suivant la profondeur de la zone explorée (TGC pour time gain compensation).

- Différents filtres peuvent être réglés : compression…

- L'imagerie peut être basculée de mode fondamental en mode de seconde harmonique (abrégé en mode harmonique) permettant d'avoir une meilleure définition.

- Le faisceau d'ultrasons peut être focalisé (lentille acoustique par retard d'émission réglé électroniquement) à une plus ou moins grande profondeur (ne joue que peu sur la qualité de l'image).

- La zone d'intérêt de l'organe explorée peut être élargie, ou au contraire, rétrécie. Dans ce dernier cas, l'image a une meilleure définition.

- La cadence d'acquisition (en anglais frame rate) peut être réglée. Ce paramètre est peu important en cas d'organes fixes mais doit être sensiblement augmentée pour étudier la mobilité d'une structure (cœur).

La console de commande est munie d'un clavier permettant d'entrer les identifiants du patient et les commentaires. Elle permet d'accéder aux différents modes d'échographie et de doppler, ainsi qu'au traitement et au stockage des images. Elle permet également d'effectuer des mesures (distance, surface…) et différents calculs.

Visualisation des images

Elle se fait par l'intermédiaire d'un écran.

Différents modes sont disponibles :

- Le plus courant est le mode BD (pour bidimensionnel) : il s'agit d'une représentation en coupe de l'organe étudié, le plan de celui-ci étant déterminé par la position que donne l'examinateur à la sonde.

- Le mode Tm (pour time motion en anglais) représente l'évolution d'une ligne de tir (ordonnée) suivant le temps (abscisse). Ce mode permet d'évaluer précisément les structures mobiles (ventricule gauche pour le cœur, par exemple) et d'en évaluer la taille. Cette dernière dépend cependant étroitement du choix de la ligne de tir et reste donc très examinateur-dépendant.

À ces images en niveau de gris, peuvent être associées des données du doppler en couleur.

Stockage et distribution des images

Théoriquement, les données à stocker correspondent au film de la durée de l'examen (de quelques minutes à plus d'une demi-heure) ce qui pose encore problèmes quant à l'importance de la mémoire nécessaire. En pratique ne sont conservées que des images fixes ou de courtes boucles d'images. Le format est souvent propriétaire (avec un outil de conversion DICOM) ou fait de manière native en DICOM. Ce format, largement utilisé dans le domaine de l'imagerie médicale, permet de conserver dans un même document l'identifiant du patient, l'image et les caractéristiques de l'acquisition de cette dernière.

De manière simple, l'image sélectionnée est imprimée et jointe au compte rendu. Elle n'a dans ce cas qu'un rôle d'illustration, la qualité de la reproduction ne permettant en aucun cas de réévaluer, par exemple, un diagnostic.

L'image peut être également stockée de manière analogique sur une cassette vidéo, entraînant une dégradation sensible de la définition, mais permettant de conserver suffisamment d'informations pour pouvoir en tirer des renseignements a posteriori.

La manière récente, l'existence d'enregistreur de DVD en temps réel (en même temps) que la réalisation de l'examen permet de numériser plusieurs heures d'examens.

Les images (ou boucles d'images) peuvent être transmises de manière numérique, soit par CDrom, soit par réseau informatique.

Le traitement informatisé de l'image

- Par interpolation d'une boucle d'images, prise avec une cadence d'acquisition rapide, on peut simuler une ligne Tm courbe.

- La reconnaissance automatisée des contours reste la pierre d'achoppement de l'échographie en 2005.

- L'imagerie paramétrique consiste à coder chaque pixel suivant des paramètres calculés sur l'image (évolution dans le temps, déphasage…). C'est un sujet encore en phase de recherche.

- L'imagerie tridimensionnelle, jusqu'au début de ce millénaire, était faite par superposition et interpolation de plusieurs images successives, faites suivant différents plans de coupe (soit de manière libre, soit à l'aide d'une sonde rotative). Le procédé est relativement aisé pour les organes fixes mais beaucoup plus complexes pour les organes mobiles (superposition de boucles d'images et non plus d'images simples). Actuellement, certains échographes sont munis de sondes dotées de capteurs-émetteurs, non plus disposées en ligne mais sous forme de matrice rectangulaire, permettant une acquisition tridimensionnelle directe. Les contraintes techniques et informatiques font cependant que l'image standard est alors sensiblement de moins bonne définition, tant spatiale que temporelle, et que le volume de l'organe directement visualisable reste réduit en taille.

Les différents types d'appareils

- Les appareils standards, bien que disposés sur des chariots à roulettes, sont destinés plutôt à être utilisés en poste fixe. Ils peuvent être connectés à un réseau, à une imprimante externe. Leur coût s'échelonne entre 50 000 et plus de 150 000 €.

- Des appareils plus petits sont conçus pour être utilisé au lit du patient. L'écran plat est de moindre qualité et ils ne disposent pas toujours de toutes les fonctionnalités. Ils fonctionnent sur secteur. Leur prix est inférieur à 100 000 €.

- Des échographes de la taille et du poids d'un PC portable ont été développés. L'imagerie est alors de bien moindre qualité et seules les fonctions de base sont disponibles. Ils ont le grand avantage d'être autonome pour leur alimentation. L'intérêt est surtout celui d'un "débrouillage" sur le terrain permettant de sélectionner les patients nécessitant des examens plus approfondis. Leur coût s'échelonne entre 10 000 et 15 000 €.