Détecteur de foudre - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Détecteur de foudre et radar météorologique

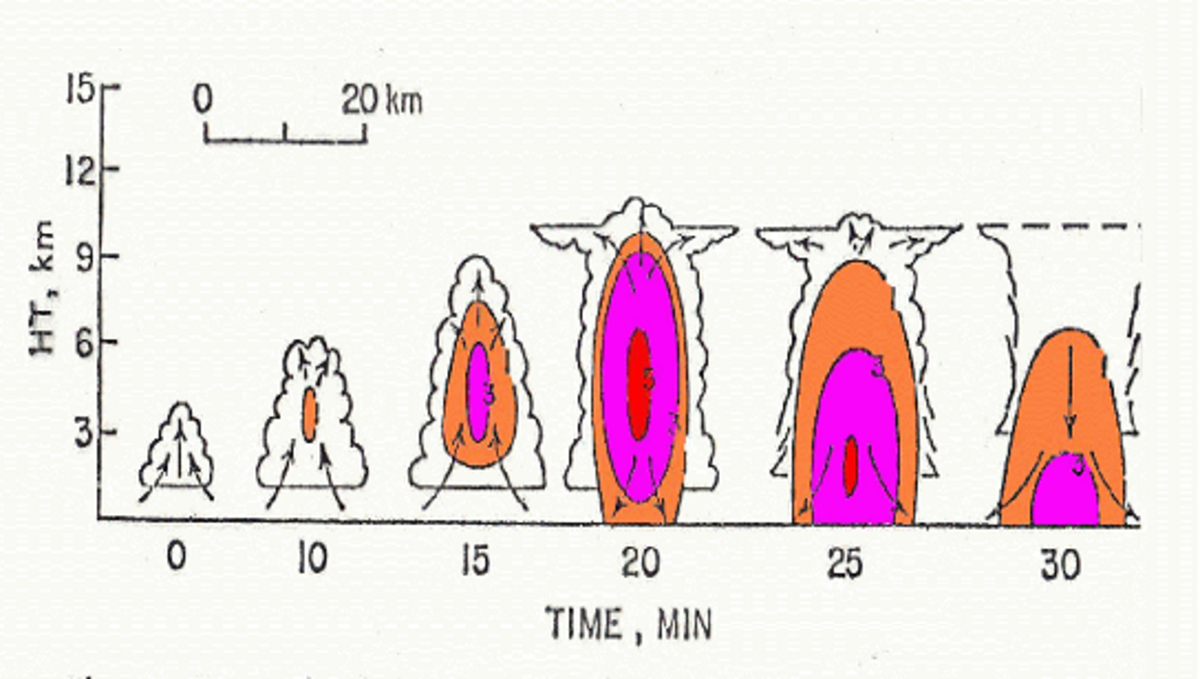

Les détecteurs de foudre sont utilisés en conjonction avec les radars météorologiques pour détecter la formation, la position et le potentiel de menace des orages. L'image de droite montre le cycle de formation d'un cumulonimbus :

- L'air instable subit la poussée d'Archimède

- La vapeur d'eau contenue dans l'air se condense en gouttelettes de nuages puis en précipitations

- Lorsque le point de la précipitation est plus grand que ce que le courant ascendant ne peut soutenir, la pluie tombe et produit un courant d'air descendant.

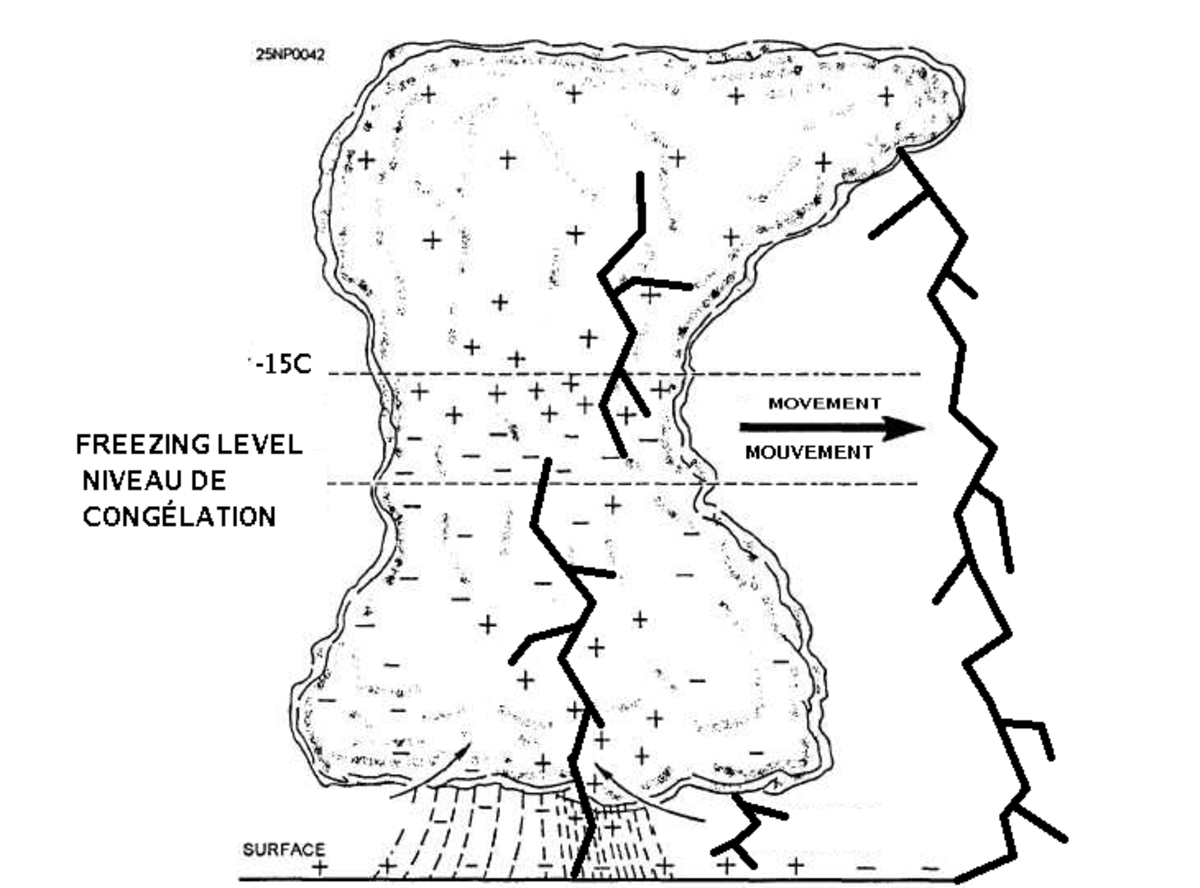

Les radars météorologiques peuvent suivre l'évolution des précipitations en altitude et près du sol mais ne peuvent dire s'il y a eu présence de foudre. Le détecteur de foudre va donner cette indication. La foudre va également se produire entre l'enclume et le sol à l'avant de l'orage (seconde image), là où le radar ne voit pas de précipitations, le détecteur de foudre pourra donner cette information. Finalement, selon la longueur d'onde utilisée, le signal reçu par le radar météorologique peut être atténué par une forte précipitation et des orages situés derrière cette pluie risque d'être masqués. Le détecteur de foudre étant moins affecté par cela, il servira de système de détection indépendant.

Les patrons d'évolution des réflectivités et des coups de foudre vont donner des indications aux métérologistes sur la structure de l'orage, sur son intensité et sur son potentiel de temps violent : grêle, tornades, rafales descendantes et pluies torrentielles.

Pour l'aviation, l'utilisation de détecteurs de foudre à bord des appareils permet d'éviter les orages. Les appareils de ligne sont généralement munis de radars métérologiques en plus de ces détecteurs.

Limitations

Réseaux

La foudre ne se produit pas en un point unique mais passe d'un point à l'autre dans le nuage, ou entre nuages, ou même entre un nuage et le sol. Le signal électromagnétique émis peut provenir de n'importe où le long de ce trajet. Une antenne peut noter la direction du début de l'éclair et une seconde la fin de celle-ci ce qui veut dire que les lignes de triangulation ne se rejoindront jamais ou au mauvais endroit. De plus, on a rarement un seul éclair lors d'orages et des éclairs voisins mais émis à des temps légèrement différents peuvent être pris pour le même éclair avec seulement la direction obtenue par deux antennes.

Pour qu'une donnée soit acceptée, il faut donc qu'au moins trois antennes puissent en faire la triangulation à l'intérieur d'une marge d'erreur donnée. La distance, elle, se calcule par le temps coordonné d'arrivée du signal électromagnétique, et non du son, entre les trois antennes. En effet, on connait la vitesse de la lumière à laquelle se déplace le signal et en remontant dans la direction d'où les trois antennes notent le signal, on doit arriver à un même temps d'émission au point de croisement (plus ou moins la résolution). Les réseaux de surface donnent des indications en continu sur la position de la foudre avec une résolution de moins de 1 km en général.

Dans le cas d'un coup de foudre nuage-sol, cela est relativement aisé puisque la distance latérale parcourue par l'éclair est peu importante. Cependant, dans le cas d'éclairs entre nuages, une antenne peut déterminer la direction comme étant celle du nuage source alors que les autres donneront la direction vers le nuage récepteur ou quelque part d'autre le long de la trajectoire de l'éclair. La distance entre ces deux nuages pouvant être hors de la marge d'erreur, la donnée sera souvent rejetée. On estime à seulement 10 % la quantité d'éclairs nuage-nuage pour lesquels le problème est résolu ce qui diminue l'efficacité des réseaux de détection de surface. Comme ce type d'éclair est très prévalent au début de l'orage, l'utilisateur va donc avoir notification de la formation d'un orage en retard.

Antenne unique

Les détecteurs de foudre à antenne unique vont capter tous les éclairs et leur donner une position. Cependant, ce type de système part avec l'hypothèse d'une relation entre la fréquence et la diminution de l'amplitude du signal radio avec la distance de l'émetteur pour en tirer la distance à l'antenne. Or, la foudre ne suit pas nécessairement ce standard. La direction sera bonne mais l'erreur de position peut être grande. De plus, un faible signal près de l'antenne peut être interprété comme un fort signal beaucoup plus loin (et vice versa).

Satellite

Le satellite peut noter plus exactement la position des éclairs et ne souffre pas du problème de discrimination de la source de la foudre étant un capteur unique. La NASA estime à 95 % son taux d'efficacité. Cependant, ses capteurs doivent effectuer un balayage complet du champ de vision avant d'envoyer l'information à un relais terrestre. Les données ne sont donc disponibles que toutes les 5 ou 10 minutes. Certains utilisateurs ne peuvent accepter ce genre de délai.