Desman des Pyrénées - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Éthologie

Activité – Actes locomoteurs – Migration annuelle

L’activité du desman des Pyrénées est essentiellement nocturne. Cependant, il existe une période de forte activité diurne entre les mois de février et de mai, qui correspond à la saison de reproduction des individus.

Selon Stone (1987), la période diurne, située après 12 heures, se situe entre 10 et 30 % de la longueur du jour. La période d’activité nocturne, quant à elle, occupe entre 70 et 89 % de la durée de la nuit. L’analyse du graphique nycthéméral montre que l’activité du desman est à son maximum aux environs de 16 heures pour le jour et à son minimum entre 17 et 19 heures.

En revanche, l’activité diurne, qui est la plus intense, atteint son maximum entre 23 heures et 5 heures et son minimum à partir de 7 heures et ce jusqu’au commencement du second nycthémère.

Il semble évident que le desman privilégie l’activité nocturne, période à laquelle il risque le moins d’être perçu par ses principaux prédateurs (loutre Lutra lutra, buse Butéo butéo, cigogne blanche Ciconia ciconia, brochet Esox lucius, vison d’Amérique Mustela vison, hermine Mustela herminea, chouette hulotte Strix aluco et autre rapaces nocturnes).

Les principaux déplacements du desman s’effectuent dans le milieu aquatique au cours de la recherche de la nourriture. Sa nage est très rapide et le mouvement alterné de ses pattes postérieures lui donnerait une nage zigzagante, si sa queue, puissante, n’en corrigeait pas les écarts. Ses rares déplacements terrestres sur les berges ou sur un rocher au milieu de la rivière, ne sont que moments de repos consacrés à sa toilette (étanchéité du pelage, débarras des parasites…) ou au séchage de son épaisse fourrure. À terre, le desman se déplace en claudiquant du fait de l’importante taille de ses membres postérieurs.

Cependant certains individus erratiques vagabondent le long d’un cours d’eau. Ces spécimens effectuent donc de longs déplacements quotidiens et ont en conséquence un besoin énergétique beaucoup plus important que les individus possédant un territoire.

Il existe, chez ces mêmes individus erratiques, des migrations annuelles qui correspondent à la recherche de partenaires durant les saisons de reproduction.

La recherche de la nourriture

Le desman des Pyrénées repère ses proies et les détecte à l’aide des sens tactiles et olfactifs.

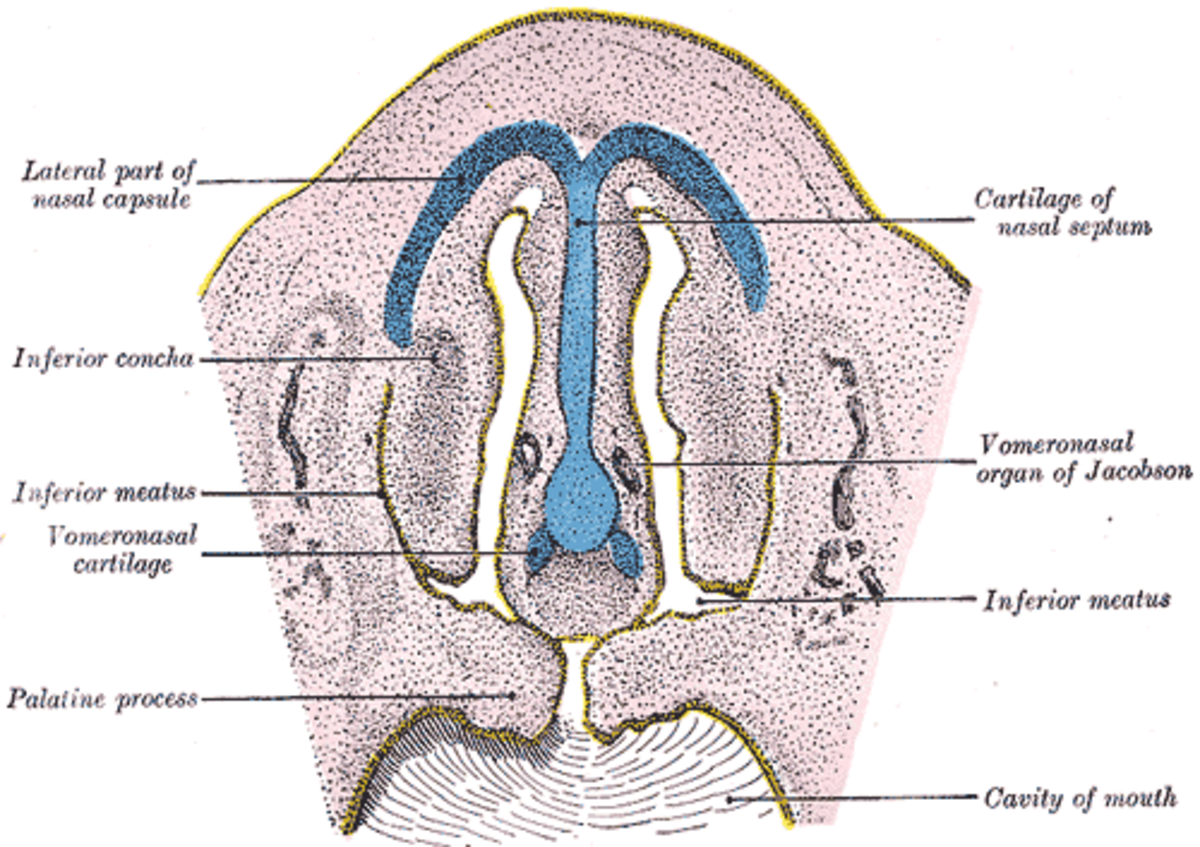

Les sens de perception siègent principalement dans la trompe du desman. Celle-ci possède trois types d’organes : les vibrisses – lui permettant de sonder entre les graviers du fond des cours d’eau – qui contrairement aux apparences ne sont pas de simples poils (ce sont des organes très évolués sur le plan de la sensibilité), l’organe d’Eimer, des sortes de longs poils détectant les moindres vibrations, et l’organe de Jacobson qui lui permet de « sentir l’eau et d’y distinguer les odeurs de ses proies ». Ces organes jouent un rôle prépondérant dans la détection des objets que ce soit en milieu aquatique ou aérien. Une bonne précision de la localisation d’une proie dans l’eau ne semble être atteinte que pour une distance de 4 à 5 centimètres. Le contact avec le monde extérieur se trouve donc centralisé à l’extrémité de la trompe du desman.

Le desman des Pyrénées est cependant incapable de poursuivre une proie qui nage ou que le courant emporte. Il se nourrit donc de larves fixées à des rochers ou d’insectes s’approchant trop près de la surface de l’eau.

Le desman des Pyrénées émet de petites bulles de manière continue lors de ses déplacements aquatiques. Cette technique de localisation semble très proche de l’écholocalisation des proies, à la manière de beaucoup d’autres mammifères aquatiques, tels que les Delphinidés. Richard y fait d’ailleurs allusion dans sa thèse à paraître sur le desman des Pyrénées.

Le territoire et le mode de vie

Le domaine vital du desman, son territoire, semble varier en fonction du lieu (abondance de nourriture ou non, densité de population…) et en fonction du sexe de l’individu. Chaque spécimen connaît son territoire sur le bout de sa trompe. Il a gravé dans sa mémoire, le goût de son eau, l’odeur des berges, le circuit familier et immuable de son labyrinthe.

Les desmans vivent soit en couples, soit seuls, errant le long d’un cours d’eau. Le territoire occupe environ pour les femelles 250 mètres linéaires, 450 mètres pour les mâles et 800 mètres pour les couples vivant sur un même secteur (Stone, 1987), le long des ruisseaux oligotrophes à courant moyen à fort, aux eaux parfaitement neutres de toute pollution anthropique. Les membres des couples restent très éloignés l’un de l’autre. Selon Richard, la femelle occuperait le milieu du territoire et le mâle la périphérie. Les mâles et les femelles vivent donc dans tous les cas dans des terriers différents.

Le terrier est généralement une cavité déjà creusée sur la berge par d’autres espèces, ou des anfractuosités entre des racines, entre quelques pierres venant d’anciennes constructions telles que des moulins, des habitations… (Nous devons noter que nous sommes là en présence de la seule pollution tolérée par le desman, ces édifices étant en matériau naturel). De nombreuses expérience réalisées sur des desmans des Pyrénées ont révélé que le terrier était composé d’un long couloir d’une dizaine de centimètres à l’entrée, se terminant par une chambre tapissée de mousse, de branches et d’herbe qui sert de nid aux individus.

Les travaux fréquents concernant l’aménagement de berges en pierre participent à l’éradication progressive du desman qui désertera toute la zone où il ne pourra construire son terrier.

Espérance de vie

Les mâles et les femelles ont une espérance de vie de trois ou quatre ans. En effet, des animaux marqués lors de recherches ont été recapturés au maximum trois ans après leur capture initiale. De plus, l’étude de la denture de 87 animaux prouve que la longévité de l’animal dépasse les trois années (Richard, 1976).

Il n'y a jamais eu d'accouplement lorsque l’animal est en captivité. De plus, si l’aménagement de son enclos ne correspond pas à ses exigences, le desman se laissera dépérir, ce qui prouve qu'il faut respecter au mieux son biotope.

Reproduction et gestation – Comportement sexuel

La période de reproduction se situe entre les mois de février et mai (voire juin) en fonction de la température, du climat et de l’altitude mais il semblerait que les femelles desmans aient leurs chaleurs en permanence (Peyre, 1961). On en déduira donc qu’il n’existe pas à proprement parler de période de reproduction, mais un pic de reproduction situé dans l’intervalle de temps donné précédemment. Le desman attend les beaux jours pour garantir un taux de survie optimale à sa progéniture. Les scientifiques pensent que les femelles peuvent avoir trois portées par an.

Étant donné la durée de vie très courte des desmans, les individus vivant en couples sont fidèles durant toute leur vie. Les contacts entre partenaires n’ont lieu qu’au moment d’attirances réciproques du mâle et de la femelle (la femelle étant plus grosse que le mâle). En dehors de ces périodes, toute approche à moins de cinq centimètres de deux individus (zone de perception d’un desman) entraîne irrémédiablement des combats souvent très violents. Hormis donc ces combats relativement rares, les mâles ayant une partenaire ne participent pas à des actes agonistiques pour obtenir les faveurs d’une dulcinée. En revanche, les individus erratiques étant certainement polygames, ils pourraient se livrer à des scènes intimidatrices suivis d’une parade pour influencer la femelle dans son choix.

Pour la durée de gestation, les données sur ce point sont absentes. Cependant, le desman appartenant à la famille des taupes (Talpidae), on peut estimer cette durée à 30 jours.

La mise à bas a lieu dans les terriers décrits précédemment. Le nombre de petits par portée est au maximum de cinq. En effet, nous avons pu retrouver une femelle morte avec cinq embryons dans l’utérus, mais la majorité des 55 femelles avaient 3-4 embryons (Peyre, 1961). La femelle possède 8 mamelles : 2 pectorales, 2 abdominales et 4 inguinales. La maturité sexuelle est atteinte dès la saison de reproduction suivant la naissance.