Désert - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Liste

| Désert | Superficie (km2) |

|---|---|

| Antarctique (Antarctique) | 14 000 000 |

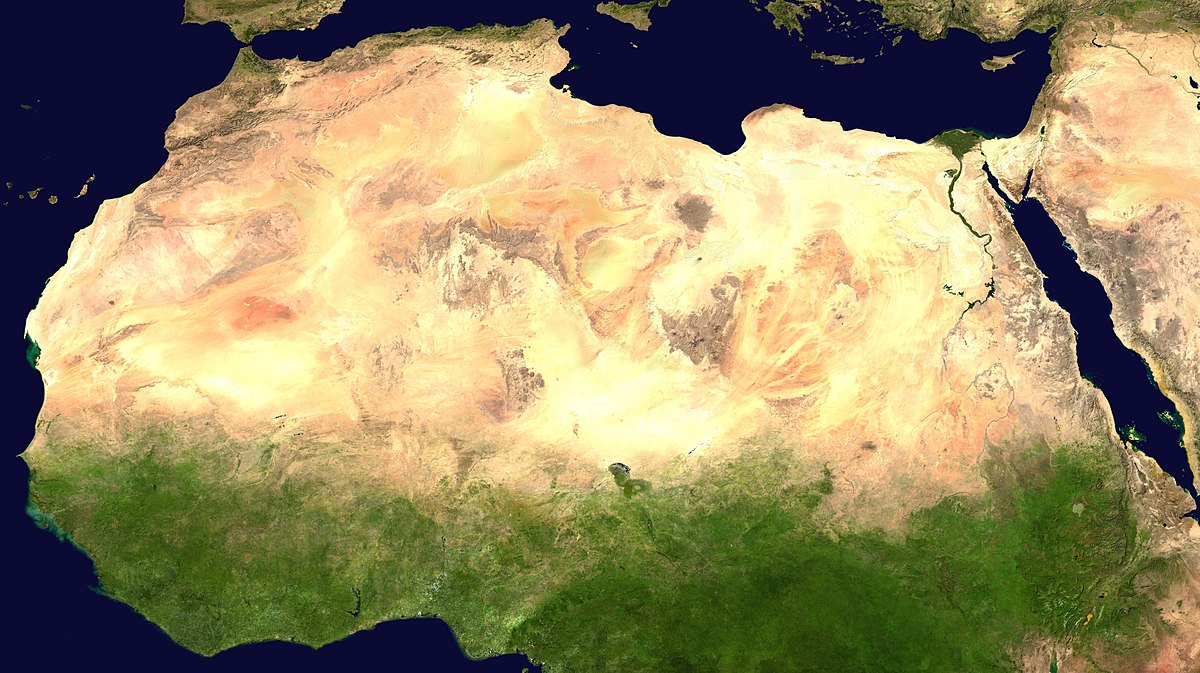

| Sahara (Afrique) | 8 600 000 |

| Groenland (Arctique) | 2 000 000 |

| Désert de Libye (Afrique) | 1 683 000 |

| Grand désert de sable (Australie) | 1 500 000 |

| Désert de Gobi (Asie) | 1 036 000 |

| Désert du Kalahari (Afrique) | 580 000 |

| Désert du Karakoum (Asie) | 350 000 |

| Désert du Taklamakan (Asie) | 344 000 |

| Désert de Namib (Afrique) | 310 000 |

- Autres déserts :

- Amérique du Nord :

- Désert du Colorado

- Grand Bassin

- Désert des Mojaves

- Painted Desert

- Désert de Sonora

- Amérique du Sud :

- Atacama

- Afrique :

- Désert du Kalahari

- Désert de Libye

- Asie :

Vue des étendues du désert Néguev, Israël

Vue des étendues du désert Néguev, Israël- Désert du Thar

- Désert du Cholistan

- Néguev

- Désert de Syrie

- Dasht-e Kavir, Iran

- Kavir-e Lut, Iran

- Kyzyl Kum - Kazakhstan et Ouzbékistan.

- Désert de Judée

- Australie :

- Simpson Desert

- Sturt’s Stony Desert

- Tanami Desert

- Grand Désert de Victoria

- Europe :

- Désert de Las Bardenas Reales de Navarre (455 km²)

- Désert de Tabernas en Andalousie(280 km²)

- Désert de Błędów en Pologne (32 km²)

- Amérique du Nord :

Occupation et exploitation par les hommes

Depuis la préhistoire, les hommes ont toujours occupé et parcouru tous les déserts arides, malgré les fortes contraintes naturelles. Traditionnellement, deux modes de vie, souvent concurrents, sont présents dans les sociétés humaines des déserts : les nomades et les cultivateurs. Depuis le début du XIXe siècle, la modernisation et l’exploitation des gisements miniers à des fins industrielles ont transformé certaines régions désertiques et fait émerger de nouveaux défis. Néanmoins, le désert reste l’un des derniers milieux vraiment naturels.

Modes de vie traditionnel

- Nomadisme : les groupes humains se déplacent pour chercher les points d’eau nécessaires à la survie des troupeaux. L’élevage faisait vivre plusieurs clans de bédouins en Asie ou de Touaregs en Afrique. Aujourd’hui, ce mode de vie est menacé de disparaître à cause de la motorisation et de l’affirmation des frontières.

- Bindibus (Australie)

- Bochimans (Kalahari)

- Cultures : depuis l’Antiquité, l’irrigation permet de mettre en valeur des régions désertiques ou semi-désertiques dans les oasis :

- Le puits permet de ramener l’eau des nappes phréatiques à la surface. Le problème est que cette eau d’origine fossile n’est souvent pas renouvelable à court terme dans les déserts.

- Le Qanat en Asie, la foggara en Afrique, est un système d’irrigation souterrain permettant de récolter les eaux d’infiltration.

- Noria : pour capter l’eau des fleuves en milieu désertique (Nil, Tigre, Euphrate).

Grandes civilisations du désert

- Égypte antique (voir aussi : désert du Thébaïde),

- Nabatéens

- Méroé

- Anasazi

Les grandes routes historiques

- Route de la soie : réseau de routes commerciales entre l’Asie et l’Europe allant de Chang’an (actuelle Xi’an) en Chine jusqu’à Antioche, en Syrie. Elle doit son nom à la plus précieuse marchandise qui y transitait : la soie, dont seuls les Chinois connaissaient le secret de fabrication. Dès l’Antiquité, de nombreux autres produits voyageaient sur les mêmes routes : pierres et métaux précieux, étoffes de laine ou de lin, ambre, ivoire, laque, épices, verre, corail, etc. Ces routes, parcourues par des caravanes, contournaient par le nord ou le sud le désert du Taklamakan. Ces deux branches possédaient différentes variantes, mais toutes ces pistes reliaient entre elles des oasis situés à la périphérie du désert et au pied des hautes montagnes des Tian Shan ou des Kunlun. La longueur du parcours, les multiples dangers encourus par les voyageurs sur ces pistes soumises aux attaques des brigands et à l’extrême rigueur du climat (torride en été et glacial en hiver), rendaient très chers les produits qui transitaient ainsi entre le bassin méditerranéen et l’Extrême-Orient. Ce fut une des raisons qui incita les Européens à rechercher une route maritime vers les pays d’Orient. La Route de la soie fut progressivement abandonnée au XVe siècle.

- Pistes transsahariennes (Afrique) : les pistes caravanières, aménagées à partir du IXe siècle, passaient par les oasis du Sahara : les déplacements étaient dangereux et pénibles à cause des contraintes climatiques et des distances. Les grands convois transportaient des esclaves depuis l’époque romaine mais aussi toutes sortes de produits qui servaient au troc.

Mise en valeur moderne du désert

L’extension des cultures dans le désert dépend des possibilités d’irrigation, et donc du pompage de l’eau qui nécessite aujourd'hui des appareils électriques. Il pose donc le problème de l’approvisionnement en énergie des régions désertiques. Le détournement du Colorado a permis la naissance de l’Imperial Valley en Californie. Le barrage d’Assouan en Égypte, achevé en 1970, permet d’irriguer 700 000 hectares de terres.

Le sous-sol des déserts offre souvent des richesses :

- Des hydrocarbures (Déserts du Sahara, de l’Arabie saoudite, Désert du Karakoum)

- Des minerais : uranium (Australie), fer (Sahara, Atacama), or, argent (Mexique), cuivre (Nevada, Atacama), diamants (Kalahari)

- Des minéraux : nitrate, phosphate (Maroc, Sahara occidental), borax (Californie), sel (Salt Lake, Sahara, …), gypse.

Les conditions géographiques et climatiques du désert permettent ou ont permis :

- l’exploitation de l’énergie solaire et éolienne, avec possibilité d'hydrolyser de l'eau de mer en hydrogène et oxygène sur les littoraux (Mauritanie, Sénégal par exemple). Ces énergies sont encore peu valorisées.

- l’installation d’observatoires astronomiques : Very Large Array, au Nouveau-Mexique, Atacama Pathfinder EXperiment

- les essais d’engins destinés à l’exploration de la planète Mars

- les essais d'armes chimiques et nucléaires : américains (Projet Manhattan dans le désert du Nouveau-Mexique), français (Algérie), chinois (dans le Xinjiang, site de Lop Nor, depuis 1961).

- De nombreuses plantes d'intérêt médicinal peuvent pousser dans le désert, et certaines plantes commestibles peuvent pousser en zone salinisées s'il y a de l'eau telles le nipa (récolté autour du delta du Colorado par le peuple des Cocopahs dans le désert du Sonoran, au nord-ouest du Mexique) ,

Tourisme : Le désir de dépaysement et d’aventure des sociétés développées entraîne le développement de l’offre touristique en milieu désertique. La ville de Las Vegas s’est développée rapidement dans un milieu désertique, grâce aux eaux du Colorado.