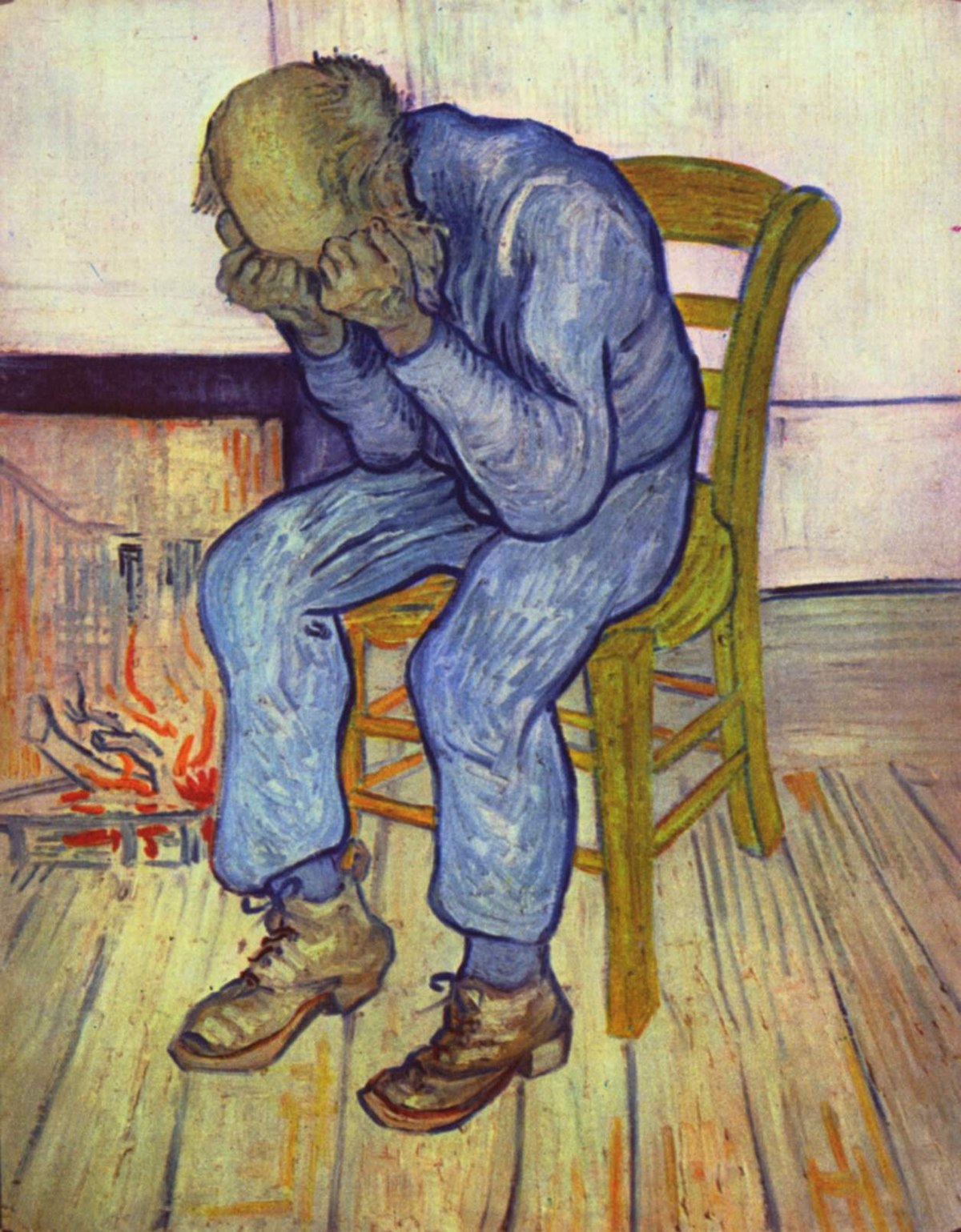

Dépression (psychiatrie) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

L'humeur (ou thymie) dépressive

On observe au cours de la dépression un ensemble de symptômes organisés autour d'une perturbation de l'humeur dite humeur dépressive (ou thymie dépressive). Par le terme humeur, on désigne la disposition affective de base donnant un éprouvé agréable ou désagréable oscillant entre les deux pôles extrêmes du plaisir et de la douleur. L’humeur peut être normale (on parle alors d’euthymie), expansive ou hyperthymique comme dans le syndrome maniaque, ou encore triste voire mélancolique comme dans le syndrome dépressif.

L'humeur dépressive est un éprouvé négatif (distorsions cognitives) de la relation du sujet au monde et à lui-même : sentiment que sa vie est un échec, la situation sans espoir, l’avenir impossible, perte du plaisir (anhédonie) et d’intérêt. Au cours du syndrome mélancolique, cette sensation pénible est poussée à son paroxysme, et l'on parle alors de douleur morale.

La variété des symptômes associés à cette perturbation de l'humeur, des profils évolutifs, des contextes d'apparition a conduit à proposer des classifications des troubles dépressifs, lesquelles ont varié au cours du temps. Il est utile également de différencier les dépressions des différents âges de la vie, qui conduisent à des tableaux bien différents.

Diagnostic

Le diagnostic de la dépression est devenu une question épistémologique importante. En effet, au vu de l'évolution des idées en psychiatrie, la pratique clinique tend à perdre du terrain face à des systèmes de questionnaires auto- ou hétéro-administrés (par ex.: l'échelle de dépression de Hamilton, celle de Beck, celle de Yesavage, ou encore de HAD...) qui présentent l'avantage de donner des réponses quantifiables et l'inconvénient de trop souvent se substituer à l'évaluation clinique seule à même de mettre à jour les éléments subjectifs propres à chaque patient, notamment les idées suicidaires. Il suffit de préciser que les formulaires de ces échelles sont souvent distribuées gratuitement aux médecins toutes spécialités confondues par les pharmas pour mesurer quel en est l'enjeu économique. L'examen psychologique est une technique diagnostique pratiquée par des psychologues cliniciens et qui vise à préciser la nature de la/ ou les dépression/s dans leur fondement structurel afin de par exemple délimiter ce qui relèverait d'une mélancolie (psychotique) d'une dépression (névrotique ou cas-limite)Il n'existe par ailleurs et pour le moment aucun marqueur biologique de la dépression. Les classifications DSM et CIM ont d'abord été pensées pour la recherche et ne visaient pas à se substituer au savoir clinique et à la réflexion psychopathologique des praticiens (psychiatres et psychologues cliniciens). La diffusion de ces systèmes de classification, l'impact qu'ont eu les pharmas dans leur élaboration posent des questions d'intérêts où le souci scientifique n'est pas le seul en cause. Notons que les milieux spécialisés tendent de plus en plus à se réapproprier leur démarche en psychopathologie afin d'éviter ces biais commerciaux qui ont desservis leurs patients.

- (cf. Psychopathologie)

Les entités selon les différentes classifications

Il est à noter que le recensement des différents aspects de la dépression énoncé ci-dessous est purement descriptif et qu'il ne tient nullement lieu d'explication psychologique.

L'épisode dépressif majeur (CIM DSM)

Ce terme, proposé par le DSM, signifie en fait « dépression caractérisée ». Bien qu'ils ne fassent pas l'unanimité, les critères américains du DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - Fourth Edition) du trouble dépressif majeur sont : Une personne doit présenter au moins 5 des 9 symptômes suivants pour une durée d'au moins deux semaines, la plupart du temps, entrainant un changement dans le mode de fonctionnement habituel. Au moins l'un de ces deux critères doit être présent : Humeur triste, Anhédonie.

- Humeur triste (dépressive) : décrite comme plus intense que la douleur d'un deuil. Le malade est sans joie et opprimé, parfois il est incapable de percevoir tout sentiment. En général l'humeur est au pire le matin. Chez les enfants et adolescents, cela peut se manifester par une irritabilité accrue.

- Anhédonie : diminution du plaisir ou de l'intérêt pour toutes activités, y compris celles qui procurent du plaisir habituellement. Les habitudes se modifient, les passe-temps sont délaissés, tout semble monotone et vide, y compris les activités habituellement gratifiantes.

- Modification involontaire du poids : prise ou perte de 5 % ou plus du poids habituel en un mois. Éventuellement, modification récente de l'appétit

- Troubles du sommeil : diminution (insomnie) ou augmentation (hypersomnie) du temps de sommeil

- Troubles de la concentration ou du processus de prise de décision

- Troubles du comportement : agitation ou ralentissement (bradypsychie) rapportée par l'entourage.

- Asthénie : sensation de fatigue ou de diminution d'énergie

- Sentiments de culpabilité hypertrophiés, souvent injustifiés et liés à l'auto-dépréciation du patient.

- Idées noires : volonté de mourir, idées suicidaires actives, avec ou sans plan spécifique, finalement tentative de suicide.

Dépression endogène et Dépression névrotico-réactionnelle

Cette classification a en quelques sortes des fondements historiques, mais la distinction n'est plus guère utilisée de nos jours. [...] La dépression endogène est caractérisée par une douleur morale latente contrastant avec une indifférence affective (appelée également anesthésie affective) pour l’extérieur, un pessimisme foncier, une inhibition marquée, des thèmes d’autodévaluation et d’autoaccusation des idées délirantes de ruine, de catastrophe, d’incurabilité, une insomnie par réveil précoce, une anorexie avec amaigrissement, un dégoût de la vie inaccessible à toute argumentation. La fluctuation des symptômes dans la journée est particulière dans les dépressions endogènes : très marquée au réveil (le matin), ils tendent à s’estomper en fin de journée. Dans l’ensemble, le déprimé mélancolique méconnait l’aspect pathologique de son état et refuse tout recours médical, jugé inutile. Forme unipolaire et bipolaire de dépression : la dépression endogène est souvent l’expression d'un trouble bipolaire (anciennement dénommé « psychose maniaco-dépressive »). Celle-ci, initialement bien délimitée, tend à être divisée en catégories à cause des aspects évolutifs, des antécédents familiaux et des réponses thérapeutiques inégales au même traitement. La forme bipolaire est constituée d’accès dépressifs et d’épisodes d’excitation euphorique, séparés par un intervalle libre. La forme unipolaire est quant à elle définie par la survenue répétitive d’un seul type d’accès en règle générale dépressif.

Il existe également les dépressions secondaires, dues à des médicaments, une affection organique, une affection psychiatrique, ou encore les dépressions alexithymiques ou d’involution.

La mélancolie

Le terme mélancolie était utilisé en psychiatrie pour caractériser un état dépressif grave et aigu présentant de grands risques de passage à l'acte suicidaire. Il a aujourd'hui été délaissé et on utilise plus couramment l'expression dépression majeure. On parlait aussi de mélancolie stuporeuse pour décrire des états caractérisés par un ralentissement psychomoteur intense qui peut aller jusqu'à immobilité totale, un état prostré et incapable de boire ou de s'alimenter.

Considérée comme la forme la plus grave d'état dépressif majeur, la mélancolie se manifeste par :

- l'intensité de la douleur morale ;

- l'importance du ralentissement psychomoteur ;

- une aboulie complète ;

- des contenus de pensée particulièrement négatifs et désespérés ;

- un sentiment de culpabilité omniprésent ;

- un sentiment d'incurabilité ;

- des idées « noires » (idées d'être puni de mort, ruminations suicidaires…) ;

- une anorexie grave. (Parfois, il peut s'agir d'une boulimie, en tous les cas, troubles de l'appétit.) ;

- des réveils matinaux précoces dans un état d'angoisse douloureux.

Dépressions psychotiques

Elles se caractérisent par des délires de culpabilité, de honte universelle, de punition, de damnation, d'appauvrissement mental, de négation d'organes...

Dépressions hostiles, agressives

La personnalité du sujet semble avoir changé radicalement. Il est devenu plus agressif, plus impulsif, ses colères sont mal maitrisées, il a des violences soudaines inhabituelles… Cela viendrait du fait que le sujet ne supporte plus l'idée d'être l'objet de remarques blessantes (existantes ou supposées) à son égard : « Secoue-toi », « Tu as tout pour être heureux », etc.

La Dépression masquée

Les dépressions masquées ou hypocondriaques se caractérisent par une absence de symptômes de l'humeur dépressive avec une prépondérance des plaintes somatiques. Elles prennent souvent l'aspect d'une douleur atypique, continue, fixée, qui reste malgré la prescription d'antidouleurs. Le sujet est souvent inconscient qu'il souffre moralement, c'est la raison pour laquelle il « somatise » (cf. aussi hystérie).

Dépressions anxieuses, agitées

Ces sujets courent un risque suicidaire élevé. Contrairement aux caractéristiques courantes de la dépression, l'agitation psychique et motrice sont majeures, ils sont enclins à des crises de panique.

Dépressions saisonnières

La dépression saisonnière s'installe à l'automne ou au début de l'hiver et dure jusqu'au printemps. Ses symptômes sont ceux de tout épisode dépressif : tristesse permanente, perte d'intérêt générale, irritabilité, troubles de sommeil, perte ou gain de poids, pensées suicidaires.

Les symptômes de la dépression saisonnière se distinguent de ceux des blues de l'hiver, lesquels ne nous empêchent pas de continuer à assumer nos activités quotidiennes. Ceux qui souffrent de dépression saisonnière sont très affectés dans leur quotidien (travail, relations...).

La cause exacte n'en est pas connue, mais la diminution de l'intensité de la lumière naturelle et de sa durée semble jouer un rôle important.

Traitement : il repose sur la psychothérapie, les antidépresseurs, l'alimentation (aliments riches en mélatonine, tels que les noix) et de façon complémentaire et croissante, sur la photothérapie ; Des séances d'exposition à la lumière (dans un fauteuil permettant la lecture ou en cabines spécialement aménagées, permettant de compenser la diminution de la lumière naturelle). La luminothérapie est un traitement souvent proposé quand cette affection se présente de manière isolée.