Deepwater Horizon - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Explosion

Le 20 avril 2010, une explosion et un incendie se déclarent sur la plate-forme. Elle coule deux jours plus tard, et repose désormais par 1 500 m de fond. Avant ces événements, 115 personnes étaient présentes sur la plateforme. Parmi celles-ci, onze personnes ont d'abord été portées disparues puis déclarées officiellement décédées. On compte également 17 blessés parmi les personnes rapatriées sur le continent.

Plusieurs fuites ont été produites lors de l'explosion, libérant le pétrole de son réservoir. Selon Lamar McKay, directeur de BP au États-Unis, le dernier dispositif de sécurité associé à la foreuse a lâché, rendant non opérationnelle la coupure de sécurité et les autres barrières empêchant le flux de pétrole de se vider dans la mer.

Impact

Impact sur les pêcheries

Des estimations font état de pertes de 2,5 milliards de dollars pour l’industrie halieutique de Louisiane et de 3 milliards pour le tourisme en Floride. La Louisiane est d'ailleurs le premier État producteur de crevettes aux États-Unis et la saison de la pêche de crevettes a d’ailleurs été exceptionnellement avancée afin d’éviter des pertes économiques trop importantes.

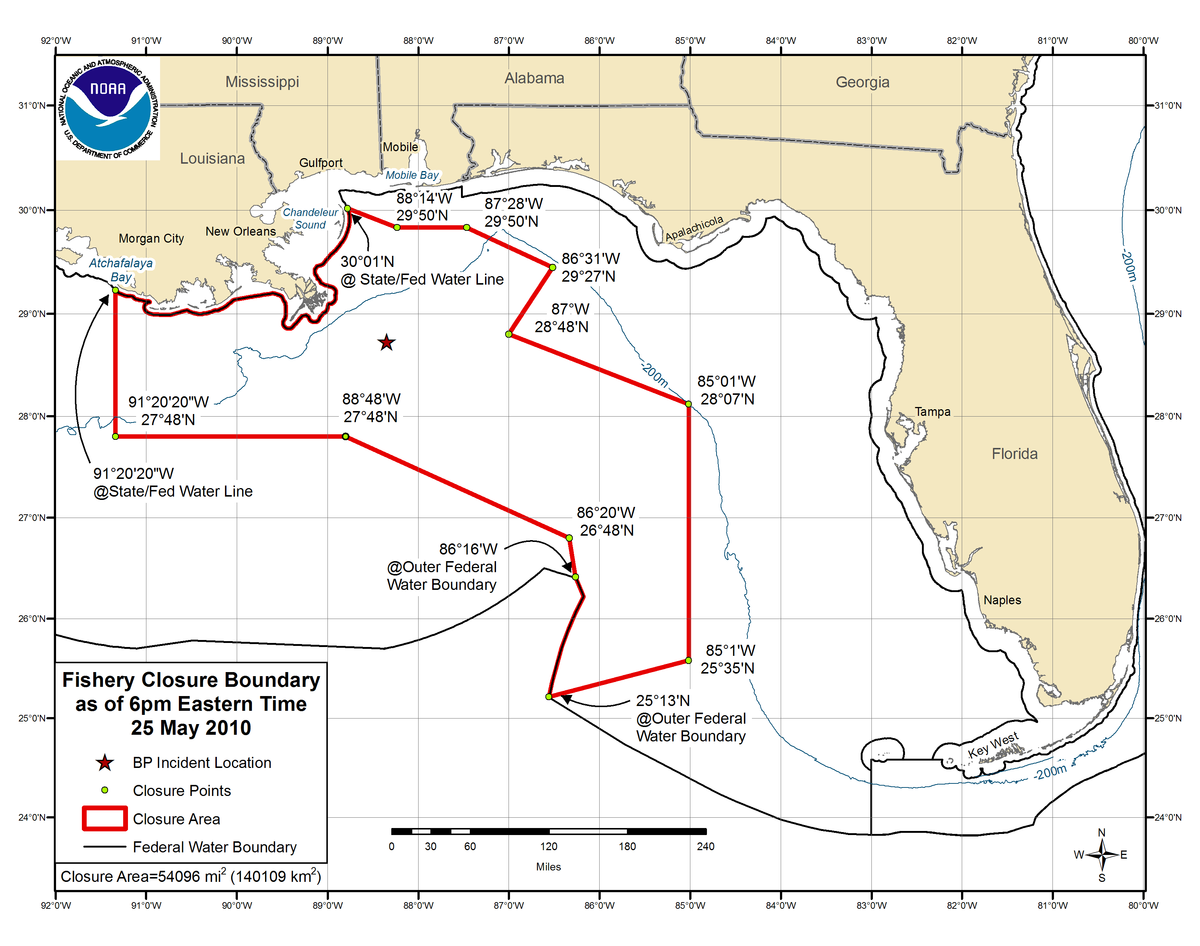

Fin mai, 19 % des eaux américaines du golfe du Mexique étaient interdites à la pêche.

Impact sur l'industrie pétrolière

Pour le Pr. Richard Steiner, spécialiste des catastrophes maritimes et en particulier de celle de l'Exxon Valdez, cette marée noire est le « Tchernobyl de l'industrie pétrolière » et devrait l'inciter à « arrêter l'exploitation pétrolière en mer ».

Conséquences économiques pour BP

Au moment de la catastrophe, l'action de BP titrait environ 60,5 dollars à la bourse de New York. Le cours résiste quelques jours entre 57 et 60 dollars, mais dès le 29 avril elle chute brutalement à 52 dollars, et le 30 avril à 48 dollars. Le 4 mai, le titre BP avait perdu 17 % depuis l'annonce de l'incendie de la plateforme. Un mois après le naufrage, l'action atteint les 41 dollars et rien n'indique qu'elle ne va pas poursuivre sa baisse.

Le coût de la marée noire, entièrement imputé à la compagnie BP par le président américain, s'élevait selon les premières estimations entre 2,6 et plus de 5 milliards d’euros. Il a été ré-estimé à plus de 14 miliards de dollars par la suite, selon les analystes. Le groupe a annoncé début mai qu'il avait débloqué une enveloppe de 25 millions de dollars pour chaque État américain touché (la Louisiane, le Mississippi, l'Alabama et la Floride) pour un total de 100 millions de dollars.

BP, qui a utilisé notamment des avions et des sous-marins commandés à distance pour tenter de faire face aux dégâts, dépenserait au moins 7 millions de dollars américains par jour pour tenter de contrôler la marée noire ; d’autres chiffres font état de 6 millions de dollars américains (4,5 millions d’euros).

Le 25 mai, British Petroleum a promis de débloquer 400 millions d’euros afin de mener à bien un programme spécial destiné à évaluer les conséquences de la marée noire sur l’environnement.

Au 5 juin 2010, BP avait dépensé environ 1 milliard de dollars sur la catastrophe. BP a, par ailleurs, fait un chiffre d’affaire de 6,1 milliards de dollars pour le premier trimestre 2010.

Impacts environnementaux

Au printemps 2010, en pleine saison de reproduction, différents parcs naturels dépendant du National Wildlife Refuge (le Breton National Wildlife Refuge et le Delta National Wildlife Refuge) sont affectés.

Le 6 mai, la réserve naturelle des îles Chandeleur est également touchée. Huit Parcs nationaux américains sont menacés par la nappe dérivante ou les gouttelettes d'hydrocarbures en solution ou les produits toxiques apportés par le vent et les embruns, ou par le pétrole déjà échoué sur les plages du Gulf Islands National Seashore à partir du début du mois de juin 2010.

Cinq semaines après le début de la marée noire, plus d’une centaine de kilomètres de plages et 12 hectares de marais avaient été touchés par le pétrole.

Risque initialement sous-estimé par BP

Dans son analyse environnementale produite pour l'étude d'impact nécessaire à l'obtention d'une autorisation d'exploitation, BP estimait qu'en cas « improbable » d'un déversement accidentel, la « qualité de l'eau serait temporairement affectée par les éléments issus de la décomposition du pétrole et par des microgouttelettes », mais que « les courants et la dégradation par les microbes feraient disparaitre le pétrole de la colonne d'eau ou dilueraient les constituants au niveau de fond ». BP estimait alors que le projet n'engendrait « aucune activité contraire à la pêche » et « aucun danger pour les mammifères marins vulnérables ou menacés de disparition », ni « d'incidence négative pour les oiseaux ».

Le 18 mai 2010, Tony Hayward - Directeur général de BP - insistait encore sur le fait que l'impact environnemental du déversement de pétrole dans le Golfe du Mexique serait (selon lui) « très, très modeste » (« very, very modest »).

Pourtant, dès 2001, Harry Roberts, spécialiste des zones côtières à l'université de Louisiane avait alerté (via le journal Bloomberg, début juin 2001) sur le fait que selon lui, un total (hypothétique) de quatre millions de barils de pétrole déversé suffirait à « effacer la vie marine profonde autour d'une fuite et ailleurs dans le Golfe » ainsi que « sur des centaines de miles de côtes ».

Conséquences sur la faune

Plus de 400 espèces patrimoniales vivent dans les îles et les marais exposés à la marée noire, dont la Tortue de Kemp en voie de disparition. Environ 34 000 oiseaux ont été comptés rien que dans les réserves (refuges nationaux) les plus exposées, dont des colonies d'oiseaux aquatiques (mouette, pélican, Spatule rosée, aigrette, sterne et héron bleu).

Au 15 juin 2010, 1 152 animaux ont été trouvés morts dans la zone de déversement, dont 770 oiseaux, 341 tortues de mer, et 41 dauphins et autres mammifères. Il y probablement d'autres animaux morts non découverts. Selon le U.S. Fish and Wildlife Service, il n'a pas encore été déterminé si ces animaux ont été tués par le pétrole.

Impact écologique

- L'océanographe Ian MacDonald estime que la dissolution de méthane dans la masse d'eau peut également faire chuter le taux d'oxygène des eaux du Golfe et qu'avec ce gaz sera également apporté d'énormes quantités de benzène et d'autres composés toxiques et écotoxiques .

- Pour Amak Saito (chercheur au Woods Hole Oceanographic Institution du Massachusetts), une telle quantité de pétrole « peut modifier la chimie marine avec des résultats imprévisibles ».

- Le courant du Gulf Stream qui se réchauffe dans cette région pourrait emporter vers l'océan Atlantique des quantités significatives d'hydrocarbures et de leurs sous-produits ou d'autres toxiques émis par la fuite. Si le pétrole suit la boucle du "Loop Current" (courant venu du sud qui effectue une boucle dans le golfe du Mexique, pour en sortir vers le sud-est par le détroit de Floride et rejoindre le Gulf Stream, il pourrait avoir des répercussions distantes de la faune, même si aucune nappe ne touchait les plages. Larry Crowder (biologiste marin de la Duke University pense que les tortues caouannes, déjà menacées sur les plages de la Caroline nageraient alors dans les eaux contaminés. Des oiseaux de mer et des mammifères marins comme les dauphins pourraient également souffrir des effets de cette pollution.

Quatre-vingt dix pour cent de la vie marine de Caroline du Nord ayant une valeur commerciale fraye au large des côtes et pourrait être contaminée si le pétrole atteint cette zone. Douglas Rader (scientifique de l'Environmental Defense Fund, dit que les proies pourraient ainsi être affectées. - Steve Ross, de l'Université de Wilmington craint que les récifs coralliens situés devant la côte Est soient affectés par le pétrole.

- Les dégâts et impacts futurs pour le plancher océanique ne sont pas encore connus, et toute la vie marine comprise entre le fond de l'océan et sa surface peut être affectée. Thad Allen (Garde-côte) estime que si l'on peut nettoyer la surface océanique en quelques mois, il faudra des années pour le sortir des marais.

Effets à moyens et long termes

De nombreuses incertitudes existent, notamment quant à la durée de la fuite, et quant aux conditions de dispersion des "panaches sous-marins" et des nappes de surface, ainsi que quant à la nature, au comportement et effets des gaz et sous-produits volatils, biodégradable ou non (métaux potentiellement présents dans le pétrole ou le gaz naturel, dont le mercure.

La menace d'une catastrophe écologique est liée à plusieurs facteurs, dont principalement :

- la toxicité intrisèque du pétrole

- la toxicité d'autres produits émis à la même source, en même temps que le pétrole et pour certains solubles dans le pétrole ou ses vapeurs et condensats ; HAP, sulfure d'hydrogène, benzène et mercure présent en quantité significative, puisque l'EPA a évalué en 2001 que la production pétrolière annuelle normale des Etats-Unis pouvait en émettre jusqu'à 10.000 t environ/an de mercure dans l'environnement), et leur capacité à être éventuellement bioconcentrés par la chaine alimentaire (via le plancton et les animaux filtreurs en particulier). Les formes organiques dissoutes du mercure (les plus toxiques) sont très solubles dans le pétrole, mais aussi dans ses vapeurs. Les courants et les vents peuvent donc les conduire à grandes distances du point d'émission. La teneur du pétrole en composés de dialkylés (mono- et di-méthylmercure) et leur stabilité sont scientifiquement encore discutées (en raison de la complexité de la chimie du pétrole selon la température, pression, teneur en eau, etc. et du caractère réversible des réactions conduisant aux composés dialkylés du mercure.

- la toxicité des dispersants ou produits de nettoyage, ou d'organochlorés produits à l'occasion du brûlage de pétrole en présence de chlorures marins.

- l'anoxie induite du milieu (hypoxie) ; Elle peut être induite par le cumul de plusieurs causes : le film gras qui se forme en surface freine les échanges gazeux eau/air. Ce film diminue le flux d'énergie lumineuse nécessaire à la photosynthèse. La mort ou réduction d'une part significative du phytoplancton induit un pic de consommation d'oxygène par les bactéries se nourrissant des produits de dégradation des hydrocarbures.

- Corrélativement le taux de CO2 de l'eau peut augmenter et acidifier l'eau.

- Cette catastrophe ajoutera ses impacts à ceux de nombreuses autres marées noires, dont l'expérience montre qu'elles causent des dommages environnementaux pour de longues années, voire des décennies

Tous ces phénomènes peuvent contribue à aggraver le phénomène de zone marine morte dans l'espace et dans le temps.

Résilience des écosystèmes

Divers experts, dont Samantha Joye de l'Université de Géorgie rappellent que le pétrole peut nuire directement aux poissons, mais aussi indirectement priver l'eau de dioxygène, en favorisant la multiplication de microbes se nourrissant d'hydrocarbures, avec des effets en cascade dans la chaîne alimentaire. Samantha Joye estime qu'il pourrait falloir des années voire des décennies pour que les écosystèmes se remettent de cette pollution par le pétrole et les gaz perdus par le puits détruit ou par des panaches sous-marins secondaires.

Selon Daniel Guiral, directeur de recherche à l’Institut de Recherche pour le Développement, les bayous pourraient mettre de 20 ou 30 ans pour retrouver leur intégrité après cette catastrophe ; néanmoins, cet environnement est plus adapté à l’égard des hydrocarbures que d’autres, et aurait été davantage affecté en cas de catastrophe causée par des pesticides.