Datation par le carbone 14 - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Limites de la datation par le carbone 14

La datation par le carbone 14 est une méthode très utilisée par les archéologues, mais son utilisation présente quelques limites :

- l'élément que l'on veut dater doit avoir incorporé du carbone dans des proportions équivalentes à celles de l'atmosphère ; elle ne s'applique donc qu'aux matériaux organiques et pas du tout aux produits minéraux ;

- la méthode s'appuie sur le principe d'actualisme et suppose que le rapport 14C/C est resté constant depuis la mort de l'élément à dater jusqu'à aujourd'hui ; ce n'est pas tout à fait le cas et des corrections sont donc nécessaires (cf. ci-dessus) ;

- la fermeture du système de l'élément à dater est aussi indispensable ; s'il incorpore de nouveaux atomes de carbone après sa mort, le rapport 14C/C est bouleversé et le résultat ne sera pas fiable ;

- la quantité de carbone radioactif diminue de moitié tous les 5 730 ans, valeur conventionnelle de la période de cet élément ; donc seuls des éléments datant de moins de 50 000 ans au maximum (soit environ huit périodes) et les résultats sont relativement approximatifs au-delà de 35 000 ans ; pour des âges plus anciens, d'autres méthodes sont mises en œuvre comme la datation au potassium-argon ou la datation par le couple rubidium-strontium qui permettent de dater des roches ou la thermoluminescence, qui permet de dater des roches ou des sédiments qui ont été brûlés.

Mesure de l’âge d’un échantillon de matière organique

La désintégration radioactive du carbone 14 obéit à une loi de décroissance exponentielle caractérisée par sa demi-vie. Dater un échantillon de matière organique consiste à mesurer le rapport 14C/C total (ce qu'il reste de radiocarbone naturel suite à la désintégration) et à en déduire son âge. Le rapport 14C/C total est mesuré soit indirectement par la mesure de l'activité spécifique (nombre de désintégrations par unité de temps et par unité de masse de carbone) due au radiocarbone naturel qui est proportionnelle au rapport 14C/C total, soit directement par spectrométrie de masse.

Quand elle fut mise au point par Libby à la fin des années 1940, la datation par le carbone 14 passait par la mesure de la radioactivité des échantillons ce qui était délicat du fait de la faiblesse du signal (il y a peu d’atomes de radiocarbone dans l’échantillon analysé, surtout après quelques milliers d’années, et encore moins qui se désintègrent) et du bruit de fond (radioactivité naturelle, rayons cosmiques...).

Aujourd’hui, la mesure directe du rapport 14C/C total par spectrométrie de masse est privilégiée car elle permet de dater des échantillons beaucoup plus petits (moins d’un milligramme contre plusieurs grammes de carbone auparavant) et beaucoup plus vite (en moins d’une heure contre plusieurs jours ou semaines). Le carbone extrait de l'échantillon est d'abord transformé en graphite, puis en ions qui sont accélérés par la tension générée par un spectromètre de masse couplé à un accélérateur de particules. Les différents isotopes du carbone sont séparés grâce à un aimant ce qui permet de compter les ions de carbone 14.

Les échantillons vieux de plus de 50 000 ans ne peuvent être datés au carbone 14, car le rapport 14C/C total est trop faible pour être mesuré par les techniques actuelles ; les résultats ne sont relativement précis que pour les âges inférieurs à 35 000 ans.

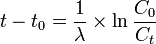

La méthode la plus courante de datation consiste à déterminer la concentration Ct de radiocarbone (c’est-à-dire le rapport 14C/C total) d'un échantillon à l'instant t de mesure ; l'âge de l'échantillon est alors donné par la formule :

où C0 est la concentration de radiocarbone de l'échantillon à l'instant t0 de la mort de l'organisme d'où provient l'échantillon (

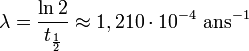

Période radioactive conventionnelle

L'âge carbone 14 conventionnel d'un échantillon de matière organique est calculé à partir d'une période conventionnelle de 5568 ans, calculée en 1950 à partir d’une série de mesures. Depuis, des mesures plus précises ont été réalisées, et donnent une période de 5730 ans, mais les laboratoires continuent à utiliser la valeur "conventionnelle" pour éviter les confusions.

Les résultats sont donnés en années « before present » (BP). Le point zéro (à partir duquel est mesuré le temps écoulé depuis la mort de l'organisme dont cette matière est issue) est fixé à 1950, en supposant un niveau de radiocarbone égal à celui de 1950. Depuis, le rejet de dioxyde de carbone provenant de combustibles fossiles (qui ne contiennent pas, ou presque, de 14C) a modifié la signature isotopique de l'atmosphère.

Courbes d'étalonnage

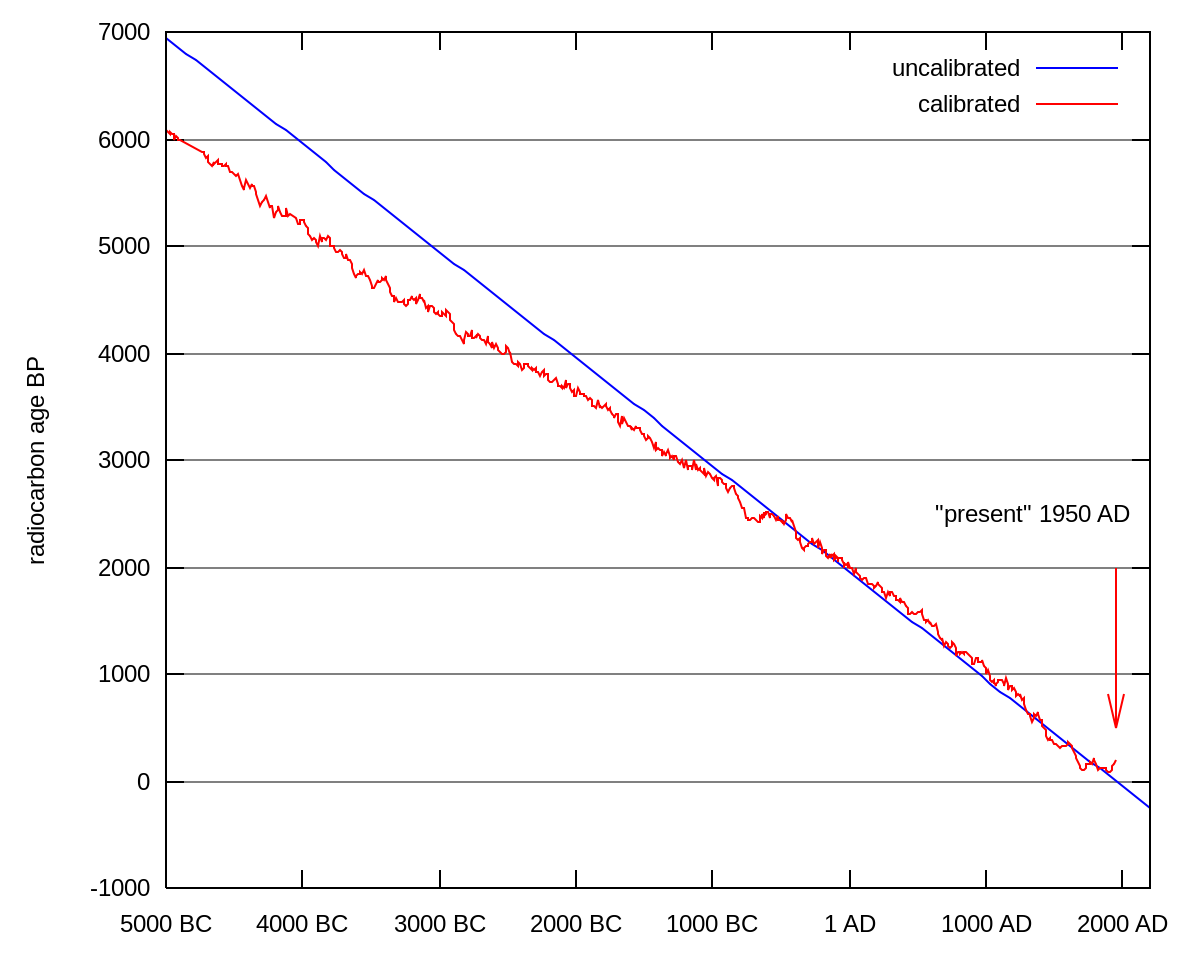

Au début des années 1960, certaines divergences systématiques observées entre l'âge d'échantillons estimé par la datation par le carbone 14 et par l'archéologie ou la dendrochronologie posent problème.

Même si le flux de rayons cosmiques à l'origine de la formation du carbone 14 peut être supposé constant, la recherche spatiale a mis en évidence que la quantité de ce flux reçu dans la haute atmosphère terrestre variait suite aux évolutions du champ magnétique terrestre et du champ magnétique solaire. Ceci explique que le taux de production du radiocarbone naturel ait varié au cours du temps.

Les changements climatiques ainsi que le rejet massif de carbone fossile dans l’atmosphère par l’industrie et les transports ont également modifié la quantité totale de carbone dans les trois réservoirs (atmosphère, océans et biosphère). Enfin, durant les années 1950 et 1960, on a pensé que les essais nucléaires étaient la cause du presque doublement de la quantité de radiocarbone dans l’atmosphère. Toutefois ces phénomènes récents n'ont pas d'impact sur la datation d'objets anciens, dont le rapport 14C/C ne dépend que de leur âge, et du taux 14C/C à la date de leur arrêt d'activité biologique.

En conclusion, le rapport 14C/C total dans la biosphère n'est pas constant dans le temps. Il est donc nécessaire de construire des courbes d'étalonnage en confrontant les datations obtenues grâce au carbone 14 et les datations par d’autres méthodes telles que la dendrochronologie.

Ces courbes permettent, connaissant "l'âge carbone 14 conventionnel" d’un échantillon, de trouver la date correspondante dans notre calendrier.

Autres corrections

Des corrections peuvent être appliquées si ce qui est mesuré (évènement radiocarbone) a un âge différent de ce qui doit être daté, par exemple par « pollution » par du carbone plus ancien ou plus récent. Certains phénomènes ne peuvent pas être corrigés (comme en archéologie les intrusions stratigraphiques ou les réutilisations de matériaux).

- Effet « réservoir marin » (Marine Reservoir effect)

L'intégration du carbone atmosphérique par les eaux marines demande un certain délai et la circulation océanique globale est un cycle qui comprend des courants profonds dont la remontée apporte à la surface des eaux « vieilles » de plusieurs centaines d'années. Ces phénomènes impliquent que le carbone des eaux océaniques sont en moyenne plus vieux de quatre cents ans par rapport à celui de l'atmosphère (effet réservoir global), avec de fortes variations géographiques. Cet effet est particulièrement problématique pour les archéologues qui cherchent à dater des ossements humains dont une partie de l'alimentation est d'origine marine.

- Effet « réservoir fluvial ou lacustre » (Lacustrine or River Réservoir effect)

Chaque bassin hydrographique possède une dynamique du carbone qui lui est propre avec des possibilités d'enrichissement en carbone ancien issu des phénomènes pédogénétiques ou de la dissolution des roches.

- Effet « vieux bois » (Old Wood effect)

Une mesure sur un charbon de bois date l'âge du bois. Si le charbon provient du cœur de l'arbre (duramen) il date l'âge de formation du cœur qui peut être beaucoup plus ancien que la date de la mort de l'arbre. Aujourd'hui les archéologues évitent de faire des datations sur charbons de bois provenant d'arbres à grande longévité.

- Effet « vieille coquille » (Old Shell effect)

Effet connu des archéologues travaillant dans les régions côtières qui ont à dater des artefacts façonnés dans des coquilles pouvant être plus anciennes que l'occupation archéologique.

- Effet « eau dure » (Hard Water effect)

La dissolution de roches (en particulier les roches carbonatées) peut localement enrichir les milieux en carbone ancien. Cet effet est particulièrement sensible dans les milieux fermés (lacs, lagons, rivières).

- Effet « eau douce » (Fresh Water effect)

La pluie ou les rivières peuvent localement enrichir en carbone récent certains milieux marins plus ou moins fermés et venir contrebalancer l'effet réservoir marin.

- Effet « volcanisme »

Sur les flancs de volcans, l'émission de fumerolles peut enrichir localement l'atmosphère en carbone ancien.

- Effet « Suess »

Les véhicules équipés de moteurs à combustion interne utilisent des produits pétroliers qui ne contiennent que des isotopes stables du carbone, 12C et 13C, la totalité du 14C ayant disparu au cours de la longue durée d'enfouissement des combustibles fossiles. Ainsi, la datation par le 14C d'un arbuste poussant en bordure des autoroutes pourra fréquemment lui attribuer un « âge conventionnel » de douze mille ans ou plus. Des tables de correction existent donc pour permettre des datations liées à la révolution industrielle, en fonction des lieux d'émission de gaz carbonés dépourvus en 14C, issus de combustibles fossiles.

- Effet « post-bombe »

Les essais nucléaires atmosphériques ont considérablement enrichi l'atmosphère en 14C. Depuis l'arrêt de ces essais, la décroissance atmosphérique en 14C est très régulière, ce qui permet des datations plus précises pratiquées pour les expertises de vins ou de denrées alimentaires.