Cyclone tropical - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Formation et développement

L'importance de la condensation comme source principale d'énergie différencie les cyclones tropicaux des autres phénomènes météorologiques, comme les dépressions des latitudes moyennes qui puisent leur énergie plutôt dans les gradients de température préexistants dans l'atmosphère. Pour conserver la source d'énergie de sa machine thermodynamique, un cyclone tropical doit demeurer au-dessus de l'eau chaude qui lui apporte l'humidité atmosphérique nécessaire. Les forts vents et la pression atmosphérique réduite au sein du cyclone stimulent l'évaporation, ce qui entretient le phénomène.

La formation des cyclones tropicaux est toujours un sujet de recherche scientifique intense, et n'est pas encore complètement comprise. En général, la formation d'un cyclone tropical requiert cinq facteurs :

- la température de la mer doit dépasser 26,5 °C jusqu'à une profondeur d'au moins 60 m, avec une température des eaux de surface atteignant ou dépassant 28 à 29 °C. L'eau chaude est la source d'énergie des cyclones tropicaux. Lorsque ces tempêtes se déplacent sur l'intérieur des terres ou sur des eaux plus froides, elles faiblissent rapidement ;

- les conditions doivent être favorables à la formation d'orages. La température atmosphérique doit diminuer rapidement avec l'altitude, et la troposphère moyenne doit être relativement humide ;

- une perturbation atmosphérique pré-existante. Le mouvement vertical ascendant au sein de la perturbation aide à l'amorçage du cyclone tropical. Un type de perturbation atmosphérique relativement faible, sans rotation, appelé onde tropicale sert généralement de point de départ à la formation des cyclones tropicaux ;

- une distance de plus de 10 ° de l'équateur. La force de Coriolis amorce la rotation du cyclone et contribue à son maintien. Dans les environs de l'équateur, la composante horizontale de la force de Coriolis est quasi-nulle (nulle à l'équateur), ce qui interdit le développement de cyclones ;

- absence de cisaillement vertical du vent (un changement de force ou de direction du vent avec l'altitude). Trop de cisaillement endommage ou détruit la structure verticale d'un cyclone tropical, ce qui empêche ou nuit à son développement.

À l'occasion, un cyclone tropical peut se former en dehors de ces conditions. En 2001, le typhon Vamei s'est formé à seulement 1,5 ° au nord de l'équateur, à partir d'une perturbation pré-existante et des conditions atmosphériques relativement fraîches reliées à la mousson. On estime que les facteurs qui ont mené à la formation de ce typhon ne se répètent que tous les 400 ans. Il est également arrivé que des cyclones se soient développés avec des températures de surface de la mer à 25 ° ou moins (comme l'ouragan Vince en 2005).

Quand un cyclone tropical de l'Atlantique atteint les latitudes moyennes et prend sa course vers l'est, il peut se ré-intensifier sous la forme d'une dépression de type barocline (aussi appelée frontale). De telles dépressions des latitudes moyennes sont parfois violentes et peuvent à l'occasion conserver des vents de force d'ouragan lorsqu'elles atteignent l'Europe.

Structure

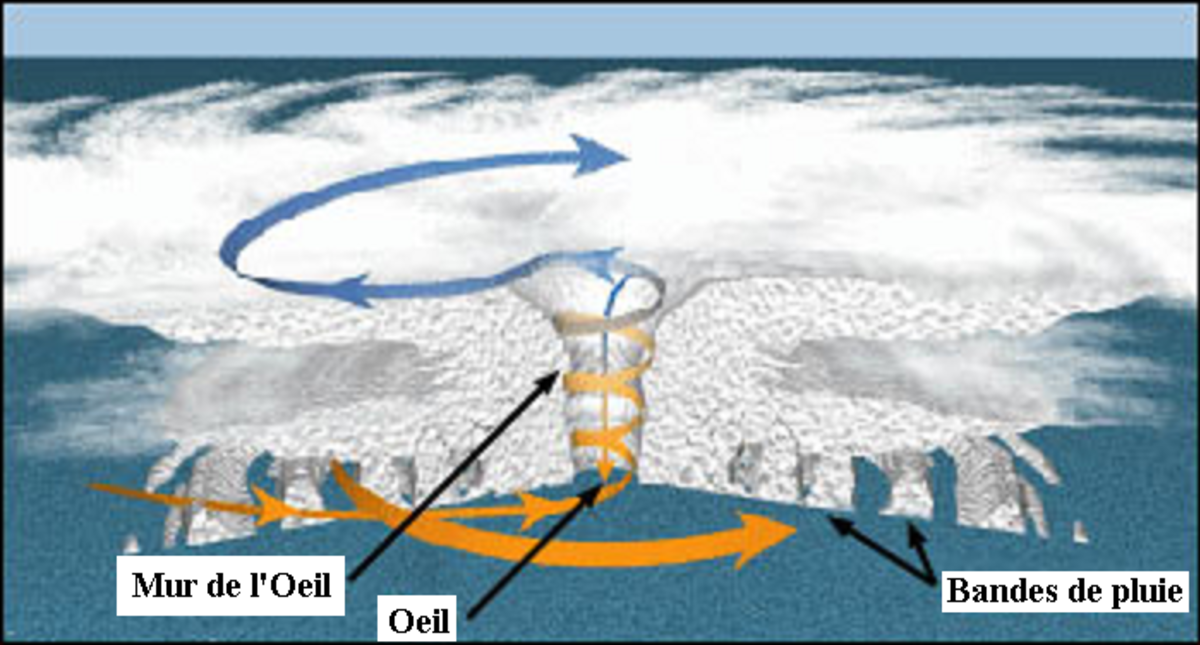

Un cyclone tropical intense comprend les éléments suivants :

- une dépression : tous les cyclones tropicaux sont en rotation autour d'une zone de basse pression atmosphérique à la surface de la Terre. Les pressions mesurées au centre des cyclones tropicaux sont parmi les plus basses que l'on puisse mesurer au niveau de la mer ;

- une couverture nuageuse centrale dense : une zone concentrée d'orages et de bandes de pluie entourant la dépression centrale. Les cyclones tropicaux avec une couverture centrale symétrique ont tendance à être intenses et à bien se développer ;

- un œil : un cyclone tropical intense développe en son centre une zone de subsidence (mouvement descendant). Les conditions dans l'œil sont normalement calmes et sans nuages, bien que la mer puisse être extrêmement agitée. L'œil est l'endroit le plus froid du cyclone à la surface, mais le plus chaud en altitude. Il est habituellement de forme circulaire et son diamètre varie de 8 à 200 km. Dans les cyclones de moindre intensité, la couverture nuageuse centrale dense couvre le centre du cyclone et il n'y a pas d'œil ;

- un mur de l'œil : il s'agit d'une bande circulaire de convection et de vents intenses sur la bordure immédiate de l'œil. On y retrouve les conditions les plus violentes dans un cyclone tropical. Dans les cyclones les plus intenses, on observe un cycle de remplacement du mur de l'œil, en vertu duquel des murs concentriques se forment et remplacent le mur de l'œil. Le mécanisme à l'origine de ce phénomène est encore mal compris ;

- écoulement divergent : dans les niveaux supérieurs d'un cyclone tropical, les vents s'éloignent du centre de rotation et manifestent une rotation anticyclonique. Les vents de surface sont fortement cycloniques, mais faiblissent avec l'altitude et changent de direction de rotation près du sommet de la tempête. C'est une caractéristique unique des cyclones tropicaux.

Le dégagement de chaleur latente dans les niveaux supérieurs de la tempête élève la température à l'intérieur du cyclone de 15 à 20 °C au-dessus de la température ambiante dans la troposphère à l'extérieur du cyclone. Pour cette raison, les cyclones tropicaux sont des tempêtes à « noyau chaud ». Toutefois, ce noyau chaud n'est présent qu'en altitude — la zone touchée par le cyclone à la surface est habituellement plus froide de quelques degrés par rapport à la normale, en raison des nuages et de la précipitation.

Énergie

Il y a plusieurs façons de mesurer l'intensité d'un système tropical, parmi lesquelles la technique de Dvorak, qui est une façon d'estimer la pression centrale et les vents d'un cyclone à partir de son organisation sur les photos satellitaires et de la température des sommets des nuages. Les météorologues utilisent aussi la mesure directe par reconnaissance aérienne, ou évaluent, a postériori, les effets dévastateurs sur les zones traversées.

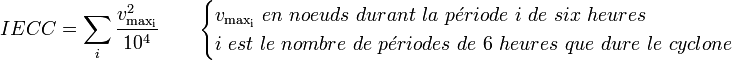

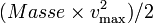

Le National Weather Service américain estime que l'énergie réelle d'un système tropical se situe entre 2,2 x 1012 et 1,6 x 1018 watts, mais ce calcul utilise plusieurs approximations sur les paramètres météorologiques. Le NWS a donc développé une méthode rapide pour estimer l'énergie totale dégagée dans un tel système en tenant compte de la vitesse des vents, estimée ou notée, ainsi que la durée de vie du cyclone : l'indice d'Énergie cumulative d'un cyclone (Accumulated cyclone energy ou ACE en anglais).

Cet indice utilise le vent maximum soutenu —vmax —, sans la rafale, comme approximation de l'énergie cinétique. On calcule l'indice en utilisant le vmax dans le cyclone, noté ou estimé, pour chaque période de six heures durant la durée de vie du système. On divise le tout par 104 pour réduire le chiffre à une valeur raisonnable.

L'équation est donc :

Comme l'énergie cinétique est

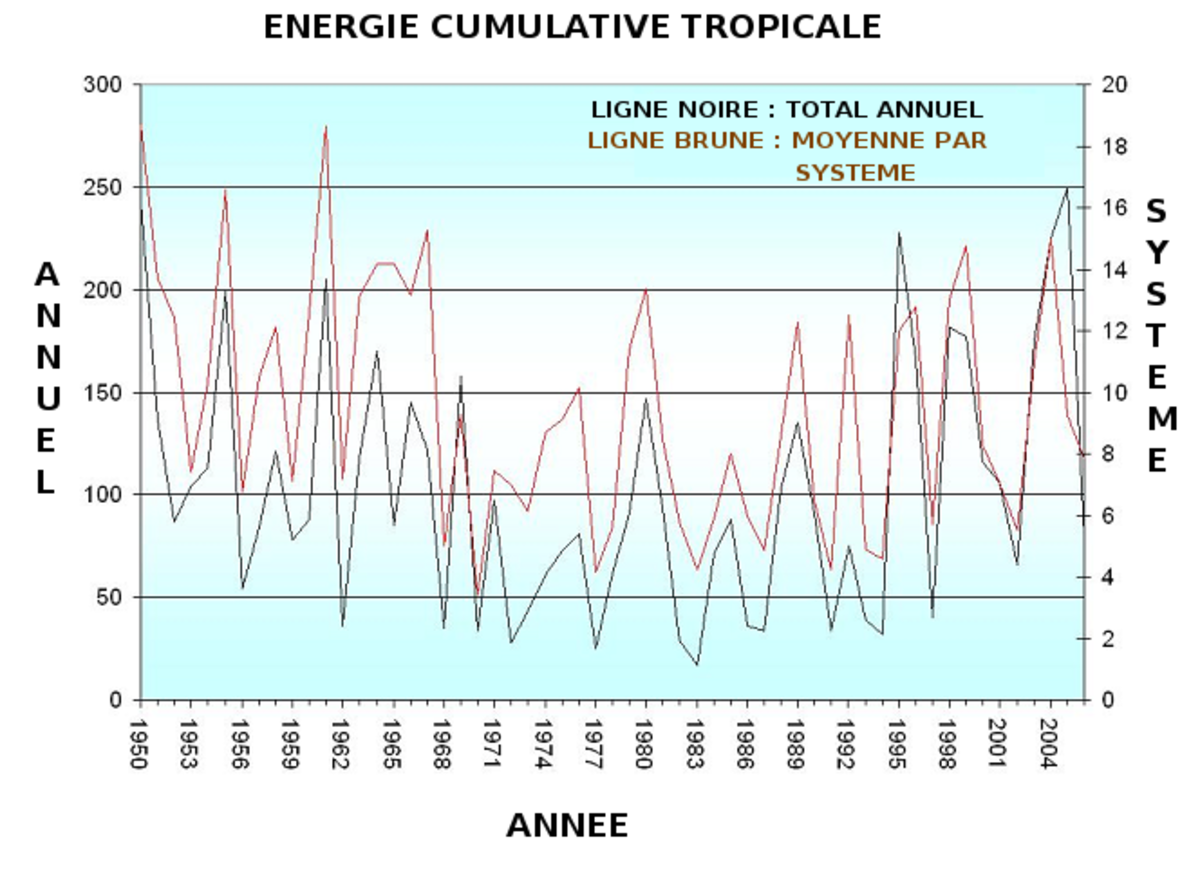

Dans le graphique à droite, on peut voir la variation de l'indice d'énergie cumulative pour les systèmes dans l'Atlantique Nord en noir et la moyenne annuelle de cette énergie par système en brun. On remarque la très grande variabilité de ces valeurs annuellement mais que la moyenne par système suit la même tendance que le total annuel. Ce dernier était particulièrement élevé au début des années 1950, puis est passé par un creux de 1970 à 1990, et semble en train de remonter depuis ce temps. En revanche, une étude du Center for Ocean-Atmospheric Prediction Studies de l'Université d'État de Floride montre que l'ACE pour l'ensemble des phénomènes cycloniques tropicaux du globe a connu un pic en été 1992 et régresse pour atteindre un minimum historique en été 2009 jamais observé depuis 1979.