Ctenocephalides felis - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Puce du chat | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||

| Classification | |||||||||

| Règne | Animalia | ||||||||

| Embranchement | Arthropoda | ||||||||

| Classe | Insecta | ||||||||

| Ordre | Siphonaptera | ||||||||

| Famille | Pulicidae | ||||||||

| Genre | Ctenocephalides | ||||||||

| Nom binominal | |||||||||

| Ctenocephalides felis Bouché, 1835 | |||||||||

| | |||||||||

| | |||||||||

La puce du chat (Ctenocephalides felis) est une puce qui est connue comme l'ectoparasite le plus fréquent du chat et du chien en zone tempérée.

On peut aussi la rencontrer sur au moins 50 espèces de mammifères à travers le monde. Elle peut parfois pulluler sur des animaux de fermes (veaux par exemple)

Une autre puce, Ctenocephalides canis (Curtis) semble spécifique du chien mais elle est peu fréquente en France.

Systématique

Taxonomie

Le genre Ctenocephalides dérive de cteno : peigne et cephale : tête, soit « tête à peigne », et le nom d'espèce felis : au chat.

Cett puce comporte deux sous-espèce:

Ctenocephalides felis felis (Bouché, 1835) qui se rencontrent essentiellment en Amérique du nord et en région paléarctique, et Ctenocephalides felis strongylus (Jordan, 1925) qui est présente partout en Afrique.

Classification

La puce est un insecte dépourvu d’ailes (aptère), elle est cependant classée dans les insectes ptérygotes (c'est-à-dire possédant des ailes) avec lesquels elle partage de multiples caractères morphologiques et biologiques. Les puces constituent l’ordre des Siphonaptera («muni d’un siphon et dépourvu d’ailes») anciennement appelé Aphaniptera («ailes non apparentes») .

Développement

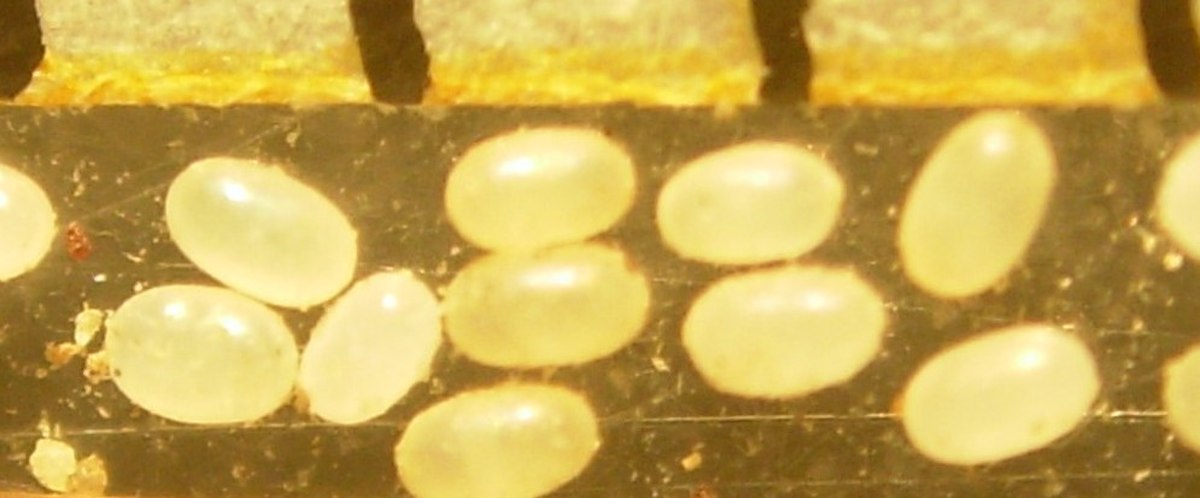

Les œufs

Les œufs, presque cylindriques, arrondis aux extrémités, sont de couleur blanche, ils mesurent environ 0,5 mm de long. Ils ne sont pas adhésifs et tombent donc au sol dans les endroits fréquentés par le chat ou le chien (principalement sur leur couchage). Une puce femelle pond environ 25 œufs par jour et de 1 000 à 2 000 au cours de son existence. Le rythme maximum de ponte se situe entre 0 et 3 heures du matin.

Les larves

L’incubation dure 6 jours à 13 °C mais seulement 32 heures à 32 °C. Cette durée est également fonction de l’hygrométrie (voir Degré jour (biologie)).

À l’issue de l’incubation l’œuf libère une première larve (L1) qui a l’aspect d’une chenille dépourvue de pattes, longue d’environ 1 à 2 mm, constituée d’une tête, d’un thorax et d’un abdomen. La tête porte deux courtes antennes et la bouche équipée des mêmes pièces buccales que l’adulte mais les appendices sont cette fois du type broyeur. Le corps est muni de soies raides, plus longues et plus nombreuses à la partie postérieure. Les déplacements s’effectuent en prenant alternativement appui sur la tête et sur la partie arrière du corps. Du fait de l’absence des pattes ou d’organes adhésifs la larve est incapable de grimper le long de surfaces verticales lisses.

Les larves grandissent grâce à des mues. Les dépouilles qu’elles abandonnent à cette occasion sont les exuvies. La larve L1 mue en donnant une larve L2 qui est suivie elle-même d’une larve L3. L1, L2 et L3 ont la même forme générale. L3 atteint une taille d’environ 5 mm. Grâce à leurs pièces buccales broyeuses, les larves se nourrissent des excréments solides des adultes. Le tube digestif est de ce fait coloré en rouge plus ou moins foncé. À la fin du stade L3, la larve cesse de s’alimenter, thorax et abdomen prennent alors une couleur blanche. À 15-20 °C, l’ensemble des 3 stades larvaires dure environ 15 jours

La nymphe

La larve L3 blanche tisse un cocon de soie, ovoïde, long d’environ 5 mm, auquel se collent des éléments étrangers (poils, grains de sable, débris divers). Lorsque le cocon est terminé, L3 mue et se transforme en nymphe, pratiquement immobile, les appendices collés au corps et dont la forme évoque déjà celle de l’adulte. Elle ne s’alimente pas. La nymphe est encore une larve, mais sa forme particulière, bien différente de celle des précédentes, lui vaut d’être classée à part.

Au terme de son évolution la nymphe mue (le cocon contient donc deux exuvies : celle de L3 et celle de la nymphe) pour libérer l’adulte ou imago qui se trouve encore à l’intérieur du cocon. Dans cette situation l’adulte, qui ne dispose pas de nourriture, peut attendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines (50 à 11°C), qu’un animal, chien, chat… ou homme, passe à proximité. Il déchire alors le cocon et se lance vers son hôte (c’est l’émergence). La chaleur, la pression mécanique, l’augmentation du taux de dioxyde de carbone, peut-être les vibrations, sont les principaux stimuli qui déclenchent cette réaction.

A 15-20°C, il s’écoule environ 20 jours entre le début du tissage du cocon et les premières émergences.

La durée totale du cycle de développement varie entre 12 et 174 jours selon la température et l’hygrométrie du lieu.