Crise de la vache folle - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

La crise de la vache folle est une crise sanitaire, puis socio-économique caractérisée par l'effondrement de la consommation de viande bovine dans les années 1990 quand les consommateurs se sont inquiétés de la transmission de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) à l'homme via l'ingestion de ce type de viande.

Cette maladie est une infection dégénérative du système nerveux central des bovins. C'est une maladie mortelle, analogue à la tremblante des ovins et des caprins, causée par un prion. Une épizootie importante a touché le Royaume-Uni, et dans une moindre mesure quelques autres pays, entre 1986 et les années 2000, infectant plus de 190 000 animaux, sans compter ceux qui n'auraient pas été diagnostiqués. Cette épidémie trouve son origine dans l'utilisation pour l'alimentation des bovins de farines animales, obtenues à partir de parties non consommées des carcasses bovines et de cadavres d'animaux. L'épidémie a pris une tournure particulière quand les scientifiques se sont aperçus en 1996 de la possibilité de transmission de la maladie à l'homme par le biais de la consommation de produits carnés. La maladie a fait à ce jour 204 victimes humaines, touchées par des symptômes proches de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, une maladie de même nature que l'ESB.

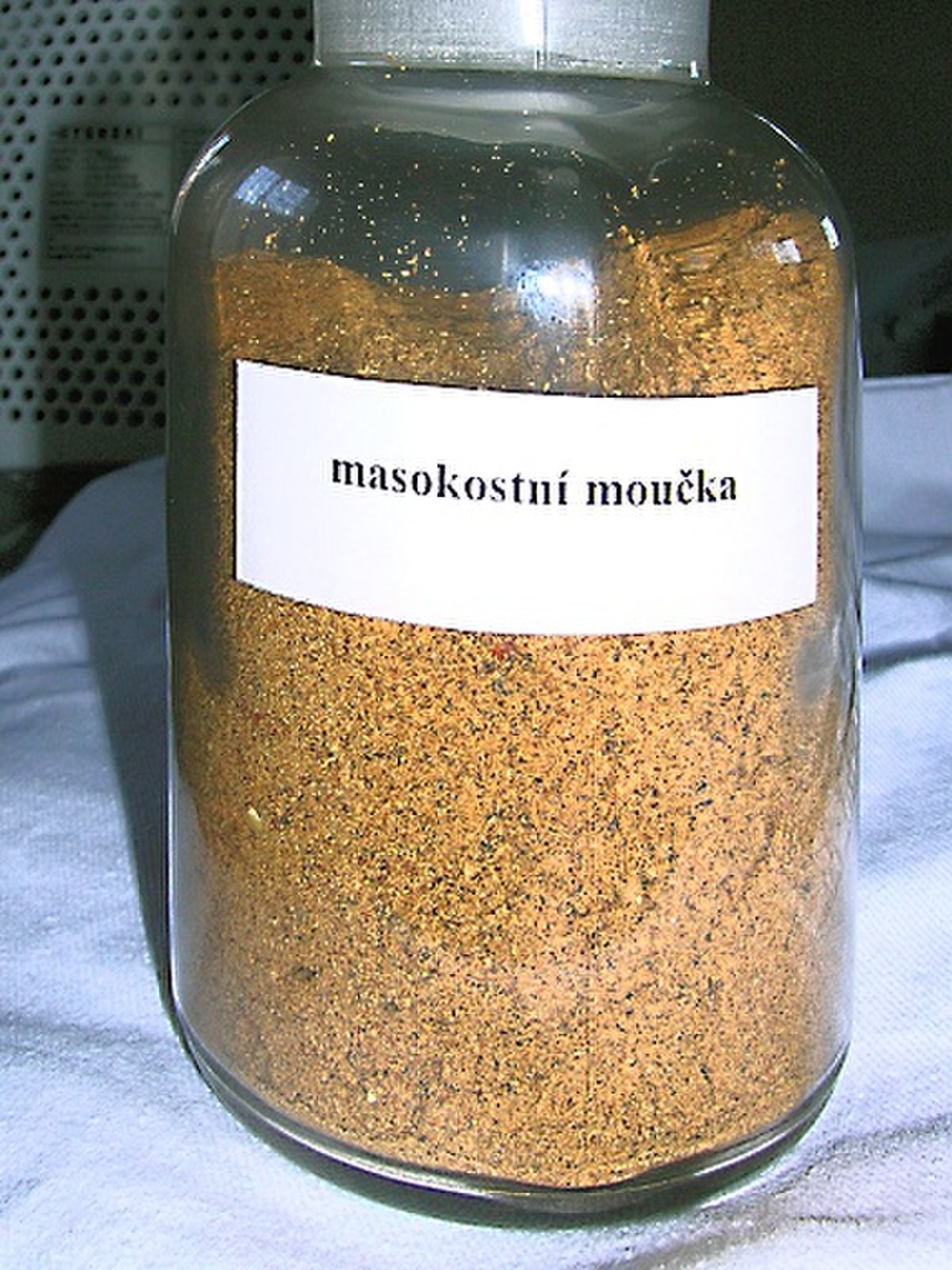

Relayée auprès du grand public par les médias, la crise éclate en 1996. Elle mêle à la fois des aspects éthiques, avec la prise de conscience des consommateurs de certaines pratiques courantes en élevage mais qu'ils ignoraient comme l'utilisation des farines animales, et économiques du fait de la chute de consommation de viande bovine qui en suivit et du coût des différentes mesures adoptées.

Diverses mesures ont été prises pour enrayer l'épidémie et préserver la santé humaine, comme l'interdiction d'utiliser les farines animales dans l'alimentation du bétail, le retrait de la consommation des produits considérés à risque, voire de certains animaux (animaux âgés de plus de 30 mois au Royaume-Uni), le dépistage de la maladie en abattoir et l'abattage systématique des troupeaux où un animal malade a été observé. Aujourd'hui, l'épidémie est presque complètement enrayée, malgré 37 cas bovins encore diagnostiqués au Royaume-Uni en 2008. D'autres cas humains pourraient néanmoins apparaître dans le futur car le temps d'incubation de la maladie peut être long. La crise de la vache folle laisse comme héritage une amélioration des pratiques dans la filière bovine, à travers l'interdiction des farines animales pour alimenter le bétail et le retrait de certaines parties de la carcasse à l'abattoir lors de la découpe, mais aussi une traçabilité renforcée des animaux. En santé publique, cette crise a également entraîné le développement du concept de principe de précaution.

Épidémiologie

La maladie a été identifiée pour la première fois en Grande-Bretagne en 1986.

Symptômes

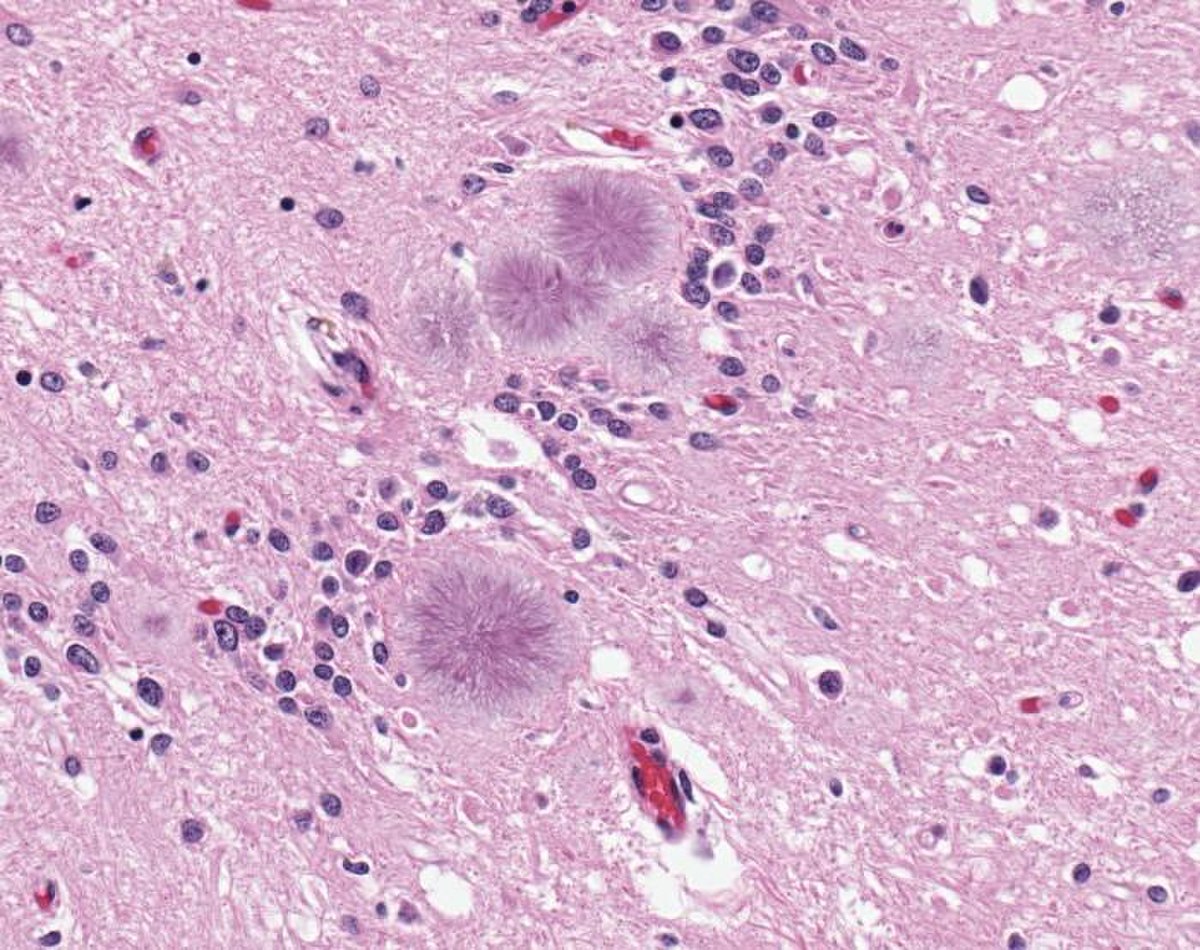

L’ESB affecte le cerveau et la moelle épinière des bovins. Elle provoque des lésions cérébrales qui se caractérisent par des altérations à allure spongieuse visibles au microscope optique, correspondant à des neurones qui se sont vacuolisés. Il y a une perte de neurones plus ou moins importante, et une multiplication des astrocytes, des cellules du cerveau à fonction immunitaire. Les agents pathogènes s'amassent pour former des plaques amyloïdes caractéristiques, quoique moins présentes que pour d'autres encéphalopathies spongiformes transmissibles. Les symptômes extérieurs apparaissent généralement 4 à 5 ans après la contamination, et toujours sur des animaux de plus de 2 ans (entre 3 et 7 ans généralement). Ils se manifestent au début par une modification du comportement de l'animal, qui peut parfois donner des coups de pied, manifester une appréhension et une hypersensibilité aux stimulations externes (bruit, toucher, éblouissement) et s'isoler du reste du troupeau. L'animal atteint voit généralement sa production laitière et son poids décroître, alors que son appétit ne diminue pas. L'évolution peut durer d'une semaine à un an, les différentes phases de la maladie étant d'une durée variée d'un animal à un autre. Au stade ultime d'évolution, l'animal a de véritables troubles de la locomotion. Il perd fréquemment l'équilibre, sans parvenir parfois à se relever. Du point de vue physiologique, on observe une tachycardie et une absence de fièvre. Cependant, l'apparition de ces symptômes ne permet pas à coup sûr de détecter un cas d'ESB. En effet, les troubles locomoteurs, comme par exemple la tétanie d'herbage, sont fréquents chez les bovins, et le diagnostic de la maladie est donc difficile.

Un agent pathogène non conventionnel

La nature réelle de l'agent infectieux fait débat. La théorie maintenant largement admise par la communauté scientifique est celle du prion, une protéine qui, dans le cas de la maladie, adopte une conformation anormale pouvant se transmettre à d'autres protéines prions saines. Une théorie alternative est l'agent viral, qui expliquerait plus facilement la capacité de l’agent à générer de multiples souches. C'est une forme dite résistante du prion (PRoteinasceous Infectious ONly) qui est responsable de la maladie. Les protéines s'accumulent dans le cerveau pour finir par provoquer la mort du neurone, et ainsi la formation de plaques amyloïdes. Comme le prion est une protéine, il n'a pas de métabolisme propre et il est donc résistant à la congélation, à la dessiccation et à la chaleur aux températures normales de cuisson, même celles atteintes pour la pasteurisation et la stérilisation En effet, le prion doit pour être détruit être chauffé à une température de 133°C pendant 20 minutes à 3 bars de pression.

Les origines de l'épizootie

On ne sait pas réellement comment est apparu l'agent pathogène de l'ESB. Deux hypothèses sont largement soutenues. La première en date considère que la maladie provient d'une contamination interspécifique à partir d'une maladie proche, la tremblante du mouton. La possibilité de transmission interspécifique de la tremblante a été prouvée expérimentalement, mais les troubles cliniques et neuropathologiques associés à la maladie diffèrent de ceux de l'encéphalopathie spongiforme bovine. C'est ce constat qui a conduit à la formulation d'une seconde hypothèse, suivant laquelle la maladie est endémique à l'espèce bovine et très faiblement répandue avant qu'elle ne soit amplifiée au milieu des années 1980. La description dans une revue vétérinaire de 1883 d'un cas de tremblante chez un bovin est un argument utilisé par les défenseurs de cette seconde théorie, bien que ce cas puisse correspondre à une toute autre maladie neurologique. De nombreuses autres théories plus ou moins crédibles s'immiscent régulièrement dans le débat, sans qu'aucune n'émerge réellement.

L'épidémie de la maladie de la vache folle prend certainement ses racines dans le recyclage des carcasses d'animaux par les équarrisseurs. Les parties d'os et de viande non utilisées dans l'alimentation humaine et les animaux morts ramassés en ferme, qui constituent les principaux déchets de l'industrie de la viande bovine, sont séparés des graisses par cuisson avant d'être réduits en poudre. Avant l'apparition des cas d'ESB, les farines animales ainsi obtenues étaient largement utilisées dans l'alimentation du bétail. En effet, elles sont à la fois riches en énergie et en protéines, et sont très bien digérées par les ruminants. Elles étaient donc très utilisées chez les bovins, et plus particulièrement chez les vaches laitières. C'est la consommation par les bovins de farines animales issues de tissus calcinés provenant de bovins ou d'ovins (suivant l'hypothèse retenue), comme la cervelle et la moelle épinière, et contaminés par l'agent de l’ESB qui est responsable de l'apparition de l'épidémie.

Initialement, le processus de fabrication des farines utilisait des hautes températures de stérilisation et une étape d'extraction des graisses par solvants organiques qui permettaient, sans que personne ne le soupçonne, de détruire le prion. Mais en 1981, les températures de stérilisation ont été abaissées et l'étape d'extraction des graisses par solvants a été éliminée. Ces modifications dans le protocole avaient essentiellement vocation à améliorer la rentabilité économique, d'une part en préservant mieux les protéines contenues dans les farines, d'autre part en diminuant les coûts en matière de solvants et d'énergie utilisés, qui avaient très largement augmenté après les deux chocs pétroliers de 1973 et 1979. Par ailleurs, le changement de processus de fabrication avait été accéléré par un accident, lié à la manipulation du solvant par le personnel, survenu dans une des principales usines anglaises de fabrication de farines animales : cela avait entraîné un renforcement des mesures de sécurité dont le coût était élevé. Cette modification des pratiques semble être à l'origine de l'épidémie. Le prion était recyclé dans les farines animales avant qu'il soit distribué à grande échelle dans les aliments du bétail, et que les animaux contaminés ne soient à leur tour abattus et réduits en farines pour continuer à amplifier le phénomène.

On soupçonne également l'existence d'une voie de contamination mère-veau, qui pourrait représenter jusqu'à 10 % des contaminations.

Pour expliquer la rémanence de l'épidémie après que des mesures draconiennes sont prises, les scientifiques cherchent une éventuelle troisième voie de contamination qui n'est aujourd'hui toujours pas trouvée. Parmi les rares hypothèses crédibles on recense la contamination par le biais d'acariens du fourrage, phénomène qui été observé une fois pour la tremblante du mouton. Cette hypothèse, comme toutes celles qui mettent en jeu un agent de transmission extérieur, est peu vraisemblable car seul le système nerveux central est contaminant chez les bovins et le prion n’est pas excrété par les vaches malades. D’autres hypothèses ont fait état d’une contamination par l’eau polluée par les centres d’équarrissage ou par le sol où ont été épandues des matières fertilisantes à base de farines animales, sans aucune preuve tangible.

Une épizootie centrée sur la Grande-Bretagne

L’encéphalopathie spongiforme bovine fait son apparition au Royaume-Uni en novembre 1986, lorsque le laboratoire vétérinaire central britannique découvre dans un élevage du Surrey une vache présentant des symptômes neurologiques atypiques. Les examens de ses tissus nerveux révèlent une vacuolisation de certains neurones formant des lésions caractéristiques de la tremblante du mouton. Les chercheurs concluent alors à l'existence d'une nouvelle forme d’encéphalopathie subaiguë spongiforme transmissible (ESST), infectant les bovins. C'est ainsi que naît l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), également connue sous le nom de maladie de la « vache folle ».

Le nombre de cas, d’abord faible à la fin de l'année 1986, augmente rapidement. On compte 50 cas par semaines au milieu de l'année 1988, puis 80 cas par semaines en octobre de la même année. Le rythme hebdomadaire continue à s'élever, pour atteindre les 200 cas hebdomadaires à la fin de l'année 1989, 300 en 1990, jusqu'à atteindre un pic en 1992 et 1993 avec plus de 700 nouveaux cas par semaines et 37 280 animaux malades pour la seule année 1992. Après 1993 l'épidémie commence à régresser rapidement. Toutefois, 20 ans plus tard, la maladie n'a toujours pas complètement disparu sur le territoire britannique : 67 cas ont été recensés en 2007 et 37 en 2008. Au total, ce ne sont pas moins de 184 588 animaux qui ont contracté la maladie au Royaume-Uni.

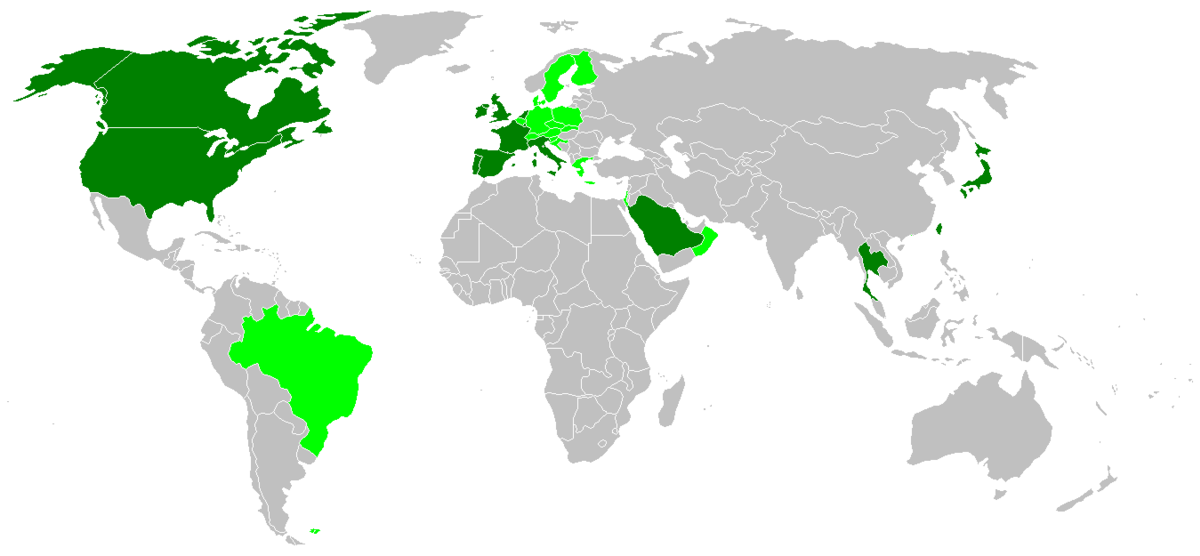

La maladie a été exportée hors de Grande-Bretagne à partir de 1989, année où 15 cas se déclarent en Irlande. Dans la période 1989-2004, 4 950 cas sont recensés hors de Grande-Bretagne, essentiellement en Europe continentale, ainsi que :

- en Israël (un cas en 2002) ;

- au Canada (trois cas dont un en 1993, deux en 2003 et un en 2007) ;

- au Japon (13 cas de 2002 à 2004) ;

- aux États-Unis (deux cas de 2004 à 2005 et un cas en 2006).

Grande-Bretagne mise à part, les pays les plus touchés sont :

- l'Irlande (1 488 cas) ;

- le Portugal (954 cas) ;

- la France (951 cas) ;

- l'Espagne (538 cas) ;

- la Suisse (457 cas) ;

- l'Allemagne (369 cas).

Dans l'ensemble des pays hors Grande-Bretagne le maximum de cas a été enregistré en 2001 (1 013 cas) et 2002 (1 005 cas). Au total, on répertorie en avril 2009 un peu plus de 190 000 cas d'animaux touchés par la maladie.

Plusieurs hypothèses expliquent la diffusion de la maladie en dehors du Royaume-Uni. Tout d'abord, les farines animales fabriquées au Royaume-Uni et susceptibles d'être contaminées par le prion ont été exportées dans le monde entier. Ainsi, la France, l'Irlande, la Belgique, l'Allemagne, et plus tardivement le Danemark, la Finlande, l'Israël, l'Indonésie, l'Inde et dans de plus faibles proportions l'Islande et le Japon ont a un moment donné importé des farines animales britanniques susceptibles d'être contaminées. L'exportation d'animaux vivants, éventuellement porteurs sains de la maladie, est également une source de contamination suspectée. En effet, ces animaux entrent par la suite dans la fabrication des farines animales locales et génèrent de nouvelles contaminations.

Au Canada, il a suffi d'un seul cas en Alberta pour que les clients les plus importants, les États-Unis et le Japon, prennent des mesures de boycott très sévères.

L'incidence directe de cette maladie, malgré son côté spectaculaire et l'élimination systématique d'un troupeau où une bête malade est diagnostiquée, est restée relativement faible, puisque, même en Grande-Bretagne, elle n'a pas dépassé annuellement 3 % du cheptel. La maladie touche principalement les vaches laitières.