Crave à bec rouge - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Répartition et habitat

Distribution géographique

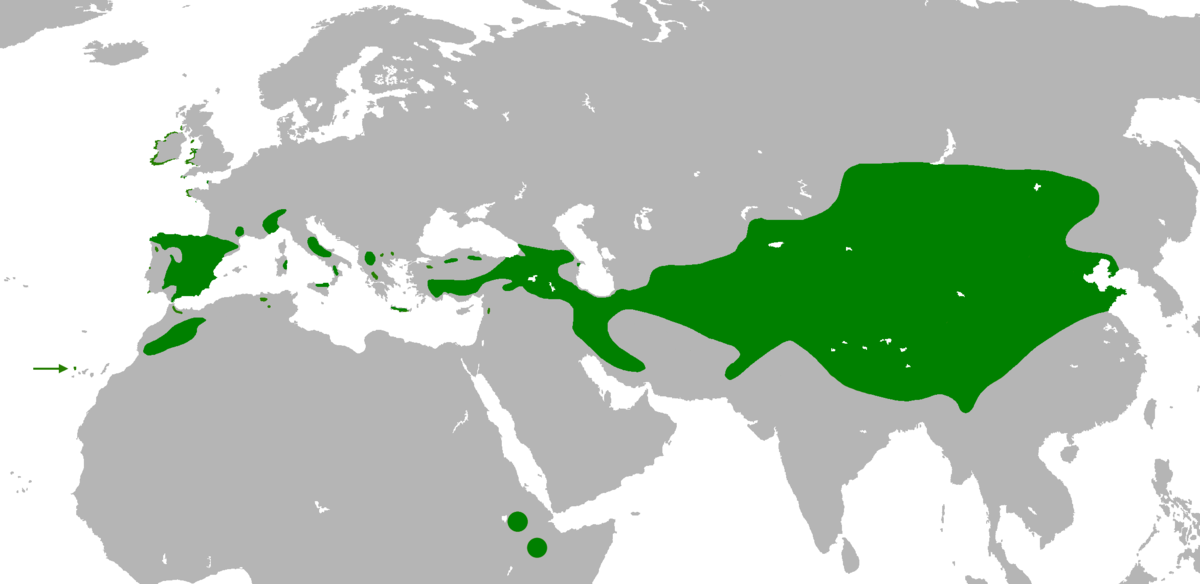

Le Crave à bec rouge était autrefois nettement plus répandu qu'il ne l'est actuellement. À titre d'exemple, alors qu'il était signalé dans les Churfirsten ainsi que dans le Tessin dès la fin du XIXe siècle, les trois derniers sites de nidification des Grisons ont été désertés en 1967. Dans les Alpes, où il était commun au début du XXe siècle, on ne le rencontre plus, dans la partie française, que dans l'Oisans et la Savoie, et côté Suisse, que dans le Valais. Il couvre néanmoins un large territoire, estimé à 13 300 000 km2 par BirdLife International.

Il vit principalement en Eurasie : au nord, on le trouve jusque dans les îles Britanniques, notamment en Irlande, en Grande-Bretagne et sur l'île de Man, mais aussi jusque sur les côtes bretonnes. Au sud de l'Europe, il occupe le bassin méditerranéen, les Alpes, les Pyrénées et le Massif central. Il vit aussi dans les zones montagneuses de l'Asie centrale, de l'Inde et de la Chine, ainsi qu'en Afrique du Nord, avec deux populations séparées dans les montagnes éthiopiennes, et dans le massif de l'Atlas.

En plus d'être en déclin, ses populations sont très morcelées, les plus grosses zones de peuplement se trouvant en Asie centrale, au Proche-Orient, dans la péninsule Ibérique et dans l'Atlas.

Il est sédentaire dans toute sa gamme, mais peut en hiver descendre dans les vallées, là où il niche habituellement sur les reliefs.

Habitat

Son habitat principal regroupe les hautes montagnes et les milieux ouverts au sol tendre et riches en insectes. En Afrique du Nord, on le trouve entre 2 000 et 2 500 mètres, dans l'Himalaya principalement entre 2 400 et 3 000 mètres. Dans ce dernier massif il vit jusqu'à 6 000 mètres durant l'été, et a même été enregistré à 7 950 mètres d'altitude sur le mont Everest.

En Irlande, en Grande-Bretagne et en Bretagne il habite également sur les falaises des côtes maritimes, s'alimentant dans les prairies à l'herbe rase ou les machairs adjacents. L'espèce était autrefois plus répandue sur les côtes mais a souffert de la perte de cet habitat particulier. Il niche généralement à une altitude inférieure à celle du chocard même s'il le côtoie souvent, ce dernier ayant un régime alimentaire mieux adapté aux hautes altitudes.

Dans certaines régions aux hivers trop neigeux, il est contraint à descendre dans les vallées jusqu'à 500 m pour trouver sa nourriture.

Écologie et comportement

Locomotion

Tout comme le chocard, il est très à l'aise en vol et tire pleinement profit des courants ascendants et autres mouvements de l'air. Son vol gracieux et puissant lui permet des acrobaties stupéfiantes, comme des piqués vertigineux, des vrilles ou des loopings. Ses rémiges primaires largement écartées, il sait également admirablement planer, sa queue lui servant de gouvernail.

Alimentation

Régime alimentaire

Cet oiseau se nourrit de divers invertébrés tels les insectes ou les araignées trouvés à la surface du sol. Les fourmis représentent probablement la plus grande part de son régime, qu'il complète de bousiers ou de jeunes diptères. Il se sert également de son long bec courbé pour creuser à la recherche de vers et d'autres invertébrés, comme les escargots ou les limaces. S'il vit près des côtes, il se nourrit aussi de crustacés et de mollusques. Dans les bouses et les crottes, il trouve aussi bien des coléoptères coprophages et autres invertébrés que des graines.

La profondeur à laquelle il sonde habituellement le sol est de 2 à 3 cm, ce qui reflète d'une part la faible épaisseur des sols sur lesquels il se nourrit, et d'autre part le fait que ce soit la profondeur à laquelle vit une grande part des invertébrés du sol. Il est cependant capable de creuser jusqu'à 10 à 20 cm de profondeur quand les conditions le requièrent. Des spécimens de la sous-espèce du centre de l'Asie, P. p. centralis ont également été observés perchés sur le dos de mammifères sauvages ou domestiqués, pour se nourrir de leurs parasites.

Bien que les invertébrés composent la majeure partie de son alimentation, il se nourrit également de matière végétale comme les graines, notamment à la fin de l'automne et durant l'hiver, lorsque les arthropodes se font plus rares. En Himalaya il est même préjudiciable aux cultures d'orge en interrompant la maturation du fruit par l'extraction du grain. En plus des céréales, il consomme fruits et semences de genévriers, sorbiers, poiriers, pruniers, aubépines, rosiers, houx, ficus, oliviers, argousiers, vignes, agrumes et airelles.

Il peut également se nourrir de charognes (de chamois, lapins, moutons).

Zones de prospection

Les types de terrain favoris du Crave à bec rouge pour trouver sa nourriture sont les champs d'herbe courte servant de pâturage, par exemple aux moutons et aux lapins, dont l'abondance est même liée au succès des couvées de l'oiseau. Le crave peut également se nourrir sur les terrains aux sols pauvres, par exemple en bordure de mer, où la croissance des plantes est limitée par la salinité de la côte.

Concurrence

Là où chocard et crave cohabitent, il n'y a qu'une faible concurrence alimentaire. Une étude italienne a en effet prouvé qu'en hiver, lorsque les deux espèces sont contraintes à compléter leur alimentation de végétaux, le Crave à bec rouge se rabat presque exclusivement sur des bulbes de gagées, tandis que le Chocard à bec jaune préfère les baies et les cynorrhodons. En juin, les craves à bec rouge se nourrissent de larves de lépidoptères et les chocards à bec jaune de pupes de Tipulidés. Plus tard dans l'été, le chocard consomme principalement des sauterelles, tandis que le crave ajoute à son régime pupes de Tipulidés, larves de diptères et de coléoptères. Les deux espèces cachent leur nourriture dans les fentes et les fissures, et referment la cachette avec quelques cailloux.

Voix

Le cri d'appel fort et stridant en chee-ow du crave ressemble à celui du choucas, en plus clair et plus fort, également agrémenté de kiah, de kaah, de tschaf ou de skirrik. En revanche sa voix est très distincte de celle du chocard, qui émet un preep vibrant et des sifflements en sweeeooo.

On peut l'entendre crier tout le long de l'année. Les petites sous-espèces du crave ont des appels aux fréquences plus élevées, la taille du corps et la fréquence d'émission étant inversement liées.

Comportement social

Le Crave à bec rouge a un comportement territorial, défendant son site de reproduction et le territoire environnant. Les craves restent principalement en couple mais sont grégaires durant l'hiver, se regroupant en petites bandes, ou même en groupes plus gros et hiérarchisés, comptant jusqu'à des centaines d'individus, pour dormir ou chercher leur nourriture.

En dehors de la période de reproduction, le Crave à bec rouge est peu farouche, et on peut le voir s'approcher des habitations, notamment des chalets de montagne.

La pariade a lieu au printemps, et pour sa parade nuptiale le mâle réalise de superbes prouesses aériennes.

Reproduction

Nidification

Les couples de craves sont très unis, fidèles pour la reproduction ainsi qu'à leur site de reproduction (philopatrie). Ils ne se reproduisent généralement qu'une fois par an, pouvant très rarement refaire une couvée après la perte de la première par les prédateurs. Les craves nichent dans les endroits difficiles d'accès, comme les falaises, les grottes et les crevasses des rochers. Dans les sols sablonneux et suffisamment meubles, les oiseaux peuvent creuser des trous de près d'un mètre de profondeur. Ils peuvent également construire leur nid dans de vieux bâtiments. Au Tibet, on les trouve dans des monastères en activité, de temps en temps dans les bâtiments modernes de villes mongoles, y compris à Oulan-Bator, la capitale. Le Crave à bec rouge peut aussi utiliser d'autres emplacements artificiels, et s'installer par exemple dans des carrières ou des puits de mine.

Le nid est imposant mais désordonné, avec une base de tiges de bruyère parfois liées à l'aide de boue. Il est composé pour le reste de racines et de tiges de callune, d'ajoncs ou d'autres plantes, avec le fond garni de laine ou de poils. En Asie centrale, les poils peuvent être directement prélevés sur des Jharals.

La femelle pond en général quatre ou cinq œufs, les couvées de trois ou six œufs étant relativement peu fréquentes, celles d'un seul exceptionnelles. La taille de ces œufs a pour valeurs extrêmes 34,3-42,0 mm × 21,5-29,5 mm, et leur poids moyen est de 15,7 grammes, dont 6 % de coquille. Ils sont elliptiques, lisses et brillants, plus ou moins tachetés et de couleurs très variables, allant de diverses nuances de brun et de gris vers le crème et l'ocre. Les dimensions des œufs sont indépendantes de la taille de la nichée et de l'emplacement du nid, mais peuvent varier d'une femelle à l'autre.

Élevage des jeunes

L'incubation dure de 17 à 18 jours, exceptionnellement jusqu'à 21 jours, durant lesquels la femelle est nourrie au nid par le mâle. Les poussins sont nidicoles et la femelle reste au nid avec eux pendant une dizaine de jours, puis les deux parents se partagent les tâches d'alimentation des jeunes et d'entretien du nid. Ils nourrissent les jeunes environ sept fois par jour, d'insectes et de larves qu'ils apportent principalement entre 8 h et 15 h. Les poussins sont recouverts de plumes et capables de voler 31 à 41 jours après l'éclosion.

Selon la répartition, on compte de 1,82 à 2,7 jeunes en moyenne et par couple. La température et les précipitations durant les mois précédant la nidification sont en corrélation avec le nombre de jeunes à l'envol chaque année et avec leur taux de survie. Les jeunes grandissant dans des bonnes conditions sont plus susceptibles de survivre à la période d'élevage, et la période de leur vie durant laquelle ils vont se reproduire sera plus longue que ceux qui passent dans de mauvaises conditions cette période. Seuls 43 % des jeunes survivent la première année de leur vie, et le taux de survie d'adultes sur un an est d'environ 80 %.

À leur sortie du nid, les juvéniles errent quelques temps avec leurs parents. Ils atteignent leur maturité sexuelle à trois ans, mais dans les grands groupes d'oiseaux, ils ne font leur première nichée qu'à un âge plus avancé.

Le Crave à bec rouge peut être victime du parasitisme de couvée de la part du Coucou geai (Clamator glandarius), même si ce dernier préfère habituellement parasiter les nids de la Pie bavarde (Pica pica).

Prédateurs

Parmi les prédateurs des craves adultes, on compte des oiseaux tels que le Faucon pèlerin (Falco peregrinus), l'Aigle royal (Aquila chrysaetos) ou le Hibou grand-duc (Bubo bubo), alors que le Grand Corbeau (Corvus corax) s'en prend aux oisillons.

Dans le Nord de l'Espagne, les craves à bec rouge nichent préférentiellement près de colonies de Faucons crécerellettes (Falco naumanni). Ce petit faucon insectivore repère plus facilement les prédateurs et se montre plus vigoureux pour se défendre que ses voisins corvidés. Le taux de réussite des couvées du Crave à bec rouge près des crécerellettes s'avère d'ailleurs beaucoup plus élevé que celui d'autres craves, avec un pourcentage d'échec du nid de seulement 16 % contre 65 %.

Santé

Les craves ont une espérance de vie moyenne de sept ans, bien qu'un spécimen de 17 ans ait été enregistré.

Ils peuvent être parasités par des acariens. Une étude sur Gabucinia delibata, un acarien des plumes qui parasite les jeunes oiseaux ayant quitté le nid depuis quelques mois, lorsque ceux-ci rejoignent les perchoirs collectifs, suggère cependant que cet acarien a nettement amélioré la condition physique de son hôte. Il est possible que ces acariens vivant dans les plumes participent au nettoyage du plumage et repoussent les agents pathogènes. Ces acariens des plumes auraient donc une relation de commensalisme avec le Crave à bec rouge, et pourraient ainsi agir de façon complémentaire à d'autres méthodes de soin du plumage, comme les bains de soleil ou le frottement du plumage avec des fourmis, dont l'acide formique a une action répulsive sur les parasites.

Les craves peuvent héberger certains parasites du sang comme Plasmodium, mais une étude en Espagne a prouvé que la prévalence était de moins d'un pour cent, et peu susceptible d'affecter la vie et le statut de conservation de cette espèce. Ce faible niveau de parasitisme diffère largement avec les taux beaucoup plus forts chez d'autres groupes de passereaux. Par exemple une étude sur les turdidés de Russie a montré que toutes les Grives litornes, mauvis et musiciennes examinées étaient vectrices d'hématozoaires, en particulier d'Haemoproteus et de Trypanosoma.