Couche limite - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Théorie

La définition même de la couche limite réside dans le fait qu'elle représente la région de l'écoulement où les effets visqueux sont aussi importants que les effets inertiels (en termes d'ordre de grandeur). Ce n'est en effet pas le cas loin de la paroi, où l'écoulement est alors dit « d'Euler », et où les effets visqueux ne se font pratiquement pas ressentir. Un fluide parfait est par définition non conducteur et a ses coefficients de Lamé nuls (c'est-à-dire pas de viscosité).

On définit en général l'épaisseur de la couche limite telle que :

avec :

-

-

Le profil de vitesse au sein de la couche limite dépend de sa nature laminaire ou turbulente. L'endroit où se produit la transition entre l'écoulement laminaire et l'écoulement turbulent dépend du nombre de Reynolds et de la géométrie de l'écoulement (profil).

Domaines d'application

Anatomie

Aéronautique

Aérodynamique

La couche limite joue un rôle majeur dans les performances d'une surface portante : par exemple, le décollement de la couche limite sur une aile d'avion provoque une chute de la portance et une augmentation de la traînée de l'aile, ce qui correspond à une baisse notable des performances aérodynamiques de l'avion. Le décollement de la couche limite survient lorsque l'angle d'incidence de l'aile devient trop important, ce qui correspond pratiquement à une assiette cabrée de l'avion (à l'atterrissage par exemple). Si cet angle est trop important, il se produit le phénomène de décrochage : la couche limite est fortement décollée et la portance peut chuter de façon très importante, plus ou moins brutalement. Ce phénomène est à l'origine de nombreux accidents aériens, la perte de portance pouvant entraîner la perte de contrôle de l'appareil.

Sur certains avions on trouve de petites lames, placées soit sur les ailes soit à l'arrière du fuselage, qui permettent de produire une couche limite turbulente qui résiste au décollement. Ces lames sont appelées « générateurs de tourbillons » (vortex generator en anglais).

Effets indésirables

La couche limite peut sérieusement perturber le fonctionnement d'un moteur à réaction, d'une part à cause des turbulences dans le flux d'air ingéré par le moteur, et d'autre part en réduisant son efficacité à cause de la faible vitesse de l'air au niveau de la couche. Ce problème ne se pose pas lorsque l'entrée d'air est frontale (dans le nez de l'avion) ou que le réacteur est contenu dans une nacelle fixée sous les ailes (cas de la grande majorité des avions civils).

Par contre, lorsque l'entrée d'air est située le long du fuselage (cas des avions militaires surtout), elle est le plus souvent légèrement écartée de celui-ci pour être placée hors de la couche limite. Une plaque métallique est parfois ajoutée juste avant l'entrée d'air pour maintenir la couche limite contre le fuselage : on parle alors de « piège à couche limite ».

Météorologie

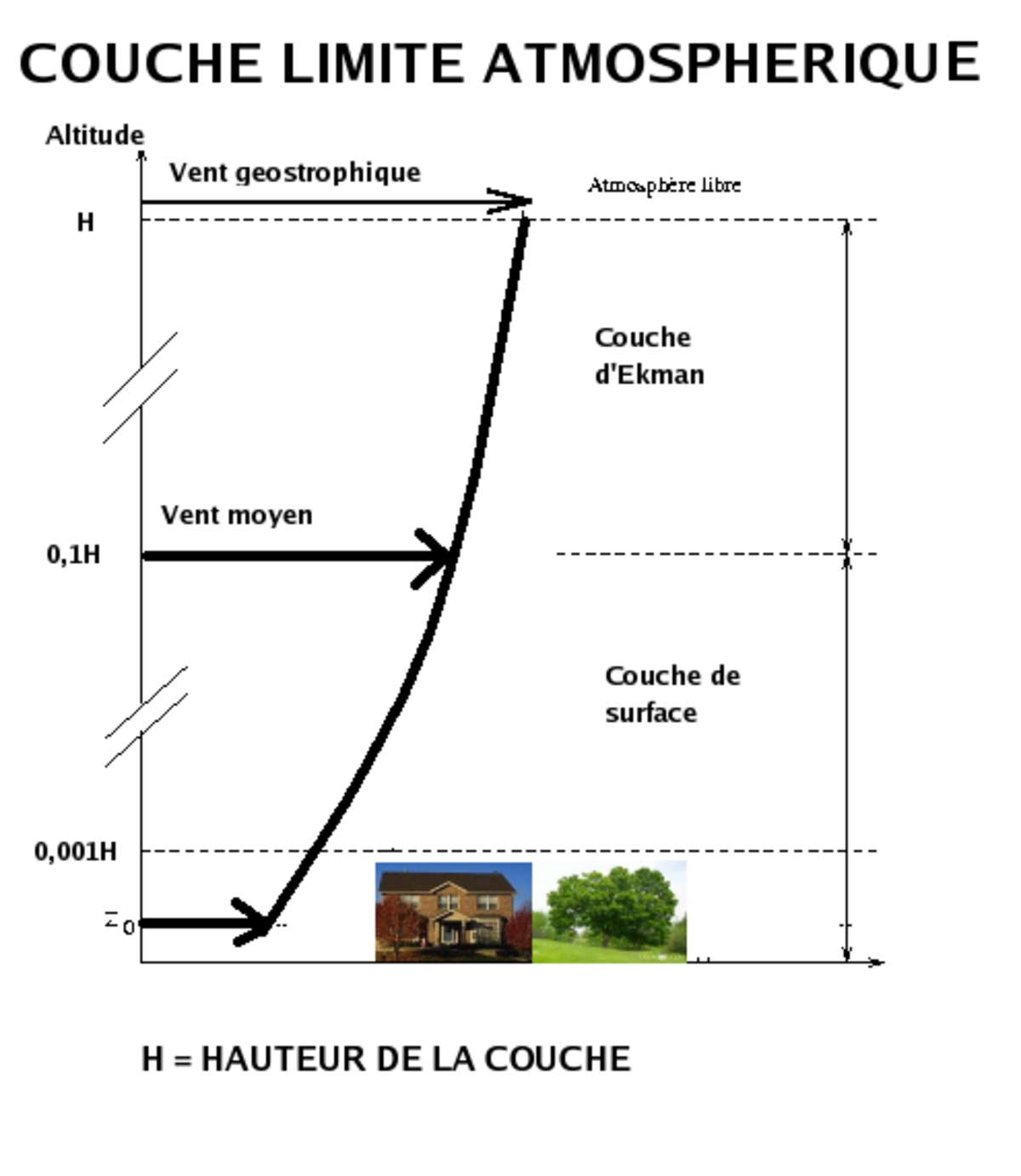

En météorologie, on appelle couche limite planétaire la zone de l'atmosphère entre la surface (terre ou mer), où la friction ralentit le déplacement de l'air, et l'atmosphère libre où cette dernière devient négligeable. Elle varie entre 0,5 et 3 km d'épaisseur selon la stabilité de l'air et la rugosité de la surface. Elle est en moyenne de 1 500 mètres. L'étude théorique de cette tranche d'atmosphère divise en fait la couche limite planétaire comme la superposition de deux couches dont les épaisseurs sont très inégales:

- La couche d'Ekman (d'après le nom du physicien suédois Vagn Walfrid Ekman) dans laquelle le vent est causé par un équilibre entre le gradient de pression, la force de Coriolis, due à la rotation quotidienne de la Terre, et une portion de la friction diminuant graduellement jusqu'à l'atmosphère libre. La vitesse et la direction au sommet de cette couche est approximativement celle du vent géostrophique alors qu'elle diminue graduellement et tourne vers la plus basse pression à mesure qu'on descend vers le sol

- La couche de surface ou couche limite de turbulence atmosphérique immédiatement au contact du sol et dont l'épaisseur ne dépasse pas le dixième de celle de l'ensemble de la couche limite. La vitesse de l'air y est causée par la convection due aux différences de températures et par les effets dynamiques du relief. Le flux y est turbulent. On parle également d'une sous-couche rugueuse tout près de la surface, qui varie de quelques centimètres à quelques dizaines de mètres selon les aspérités du relief. La vitesse y tend vers zéro.

Les échanges de matière, d'énergie et de mouvement se produisant au sein de la couche limite planétaire sont primordiaux en météorologique. On y retrouve la plupart des éléments à méso-échelle qui mène au déclenchement de la convection profonde et une bonne partie des éléments qui mènent aux systèmes à l'échelle synoptique. La paramétrisation de la couche limite est donc primordiale dans la mise au point des modèles de prévision numérique du temps.