Corne de licorne - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Corne de licorne dans la culture populaire

Après la découverte du narval, la corne de licorne fut considérée comme un objet légendaire, mais ne disparut pas de la culture pour autant, car de nombreux jeux vidéo et jeux de rôle, entre autres, la mentionnent parmi leurs objets légendaires en lui attribuant les même pouvoirs que selon la légende.

- Dans le jeu The Elder Scrolls IV: Oblivion, l'un des princes daedras demande au joueur de tuer l'unique licorne du jeu pour lui arracher sa corne.

Commerce des cornes

Des « cornes » de forme torsadée s’échangeaient et circulaient depuis très longtemps déjà car selon la légende, la « corne » exposée au musée de Cluny serait un présent du calife de Bagdad, Haroun al-Rachid, fait en 807 à Charlemagne. Elle mesure presque trois mètres. Une corne longue de sept pieds était exposée à Bruges, dans les Flandres. La « corne de licorne » était censée être, dès le Moyen Âge, le bien le plus précieux que puisse posséder un roi, et ces objets se seraient échangés jusqu'à onze fois leur poids en or. Sur les tapisseries de la Dame à la licorne, la corne des licornes est représentée longue, blanche et torsadée, comme celles qui s’échangeaient entre les nobles et les marchands à cette époque.

Le pape Clément VII en aurait offert une au roi de France François Ier pour le protéger des pièges de ses ennemis, et certains de ces objets furent jetés au fond du puits du palais des Doges à Venise afin que l'eau ne puisse jamais y être empoisonnée.On trouvait des « cornes » considérés comme des reliques sacrées au concile de Trente en 1563, ainsi que dans la cathédrale Saint-Denis à Paris, la basilique Saint-Marc à Venise et à l'abbaye de Westminster. Elles étaient généralement montées sur des socles d'argent et présentées comme des trophées que l'on ne montrait qu'à l'occasion de grandes cérémonies. Ces « cornes de licornes » se trouvaient partout en Europe sans que la plupart des acheteurs puissent connaître leur provenance, il était donc facile aux marchands de prétendre les avoir trouvées sur l'animal légendaire. La présence de ces cornes dissipait aussi les doutes quant à l’existence réelle de la licorne, alors que les mammifères d’Afrique, d’Inde et de pays plus lointains perdaient peu à peu leur mystère durant les grandes explorations de la Renaissance. Pierre Belon s'étonna qu'un animal dépeint comme de petite taille puisse porter une corne de près de trois mètres.

Le cours de la « corne de licorne » atteignit son apogée au milieu du XVIe siècle, où elle était considérée comme le meilleur contrepoison existant avec la pierre de bézoard, puis son prix ne cessa de baisser au cours des années suivantes pour s'effondrer au XVIIe siècle, quand les voyages sur les terres d'Europe du Nord, côtes où l'on trouvait les défenses de narval vendues comme cornes de licornes, devinrent fréquents. Ces « cornes » étaient souvent exposées dans des cabinets de curiosités aux côtés d'autres merveilles comme la pierre de bézoard. Les cornes exposées étaient la plupart du temps laissées telles quelles, mais quelques objets précieux furent fabriqués dans ce matériaux : des coupes, des couverts, des sceptres... La garde et le fourreau de l'épée de Charles le Téméraire sont confectionnés dans une « corne », elle serait issue d'une dot que Marie de Bourgogne apporta à l'empereur Maximilien en 1477. Le plus célèbre de ces objets d'art est le trône de licorne des rois du Danemark, entièrement construit en 1671 à partir de « cornes de licorne » (en réalité dents de narval et défenses de morse) alors que l'origine réelle de ces objets commençait à se faire connaitre.

Le tableau ci-dessous compare les prix d'une demi-once (soit 15 grammes) de « corne de licorne », du bézoard et de l'ivoire d'éléphant, en florins.

| 1612 | 1626 | 1628 | 1634 | 1643 | 1669 | 1686 | 1743 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Corne de licorne | 15 g = 64 florins | 15 g = 32 florins | 15 g = 32 florins | 15 g = 48 florins | 15 g = 32 florins | 15 g = 4 florins | 15 g = 4 florins | 15 g = 10 couronnes |

| Bézoard | 15 g = 32 florins | 15 g = 16 florins | 15 g = 24 florins | 15 g = 24 florins | 15 g = 24 florins | 15 g = 24 florins | 15 g = 24 florins | 15 g = 16 florins |

| Ivoire (éléphant) | 15 g = 2 couronnes | 15 g = 2 couronnes | 15 g = 2 couronnes | 15 g = 2 couronnes | 15 g = 2 couronnes | 15 g = 2 couronnes | 15 g = 2 couronnes | 15 g = 2 couronnes |

Lors d'un inventaire en 1598, la « corne de licorne » du trésor royal de Londres fut estimée à 100 000 livres. En 1641, elle ne valait plus que 40 000 livres.

De nombreux ouvrages furent consacrés à la défense des propriétés médicinales de la « corne de licorne », parmi lesquels Le Traité de la licorne, de ses admirables propriétés et de son usage d’Andrea Bacci et Histoire de la nature, chasse, vertus, proprietez et usage de la lycorne de l'apothicaire Laurent Catelan en 1624.

Découverte du narval

Au XVe siècle déjà, certains savants d'Europe supposaient que les fameuses « cornes de licorne » vendues en Europe appartenaient à un animal marin et au cours du XVIe siècle, quelques écrits y firent référence sans être remarqués, les auteurs s'étonnèrent que les « cornes de licorne » semblent venir d'Angleterre, du Danemark ou d'Islande. Ambroise Paré pensait dans son Discours de la licorne que ces « cornes » étaient en réalité des défenses de morses. Les récits de voyageurs maritimes regorgeaient aussi d'exploits attribués à des bêtes aquatiques à cornes, le navigateur anglais Martin Frobisher décrivit ainsi une rencontre avec une « licorne de mer » en 1577. Des rapports d'observation comme celui du camphruch d'André Thevet firent de la licorne une créature aquatique, ce qui la rapprocha du cétacé qu’est le narval. La première mention d'un narval cornu figure dans un ouvrage savant de 1607 en ces termes « La chair du Nahwal fait soudain mourir celui qui en mange, et il a une dent de sept coudées sur l'inférieure partie de la tête. Aucuns l'ont vendue pour corne de monocéros, et croit-on qu'elle résiste aux venins. Cette bestiasse a quarante aulnes de longueurs». Une autre description détaillée du narval paraît en 1645, mais sans faire le lien entre ce mammifère marin et la licorne.

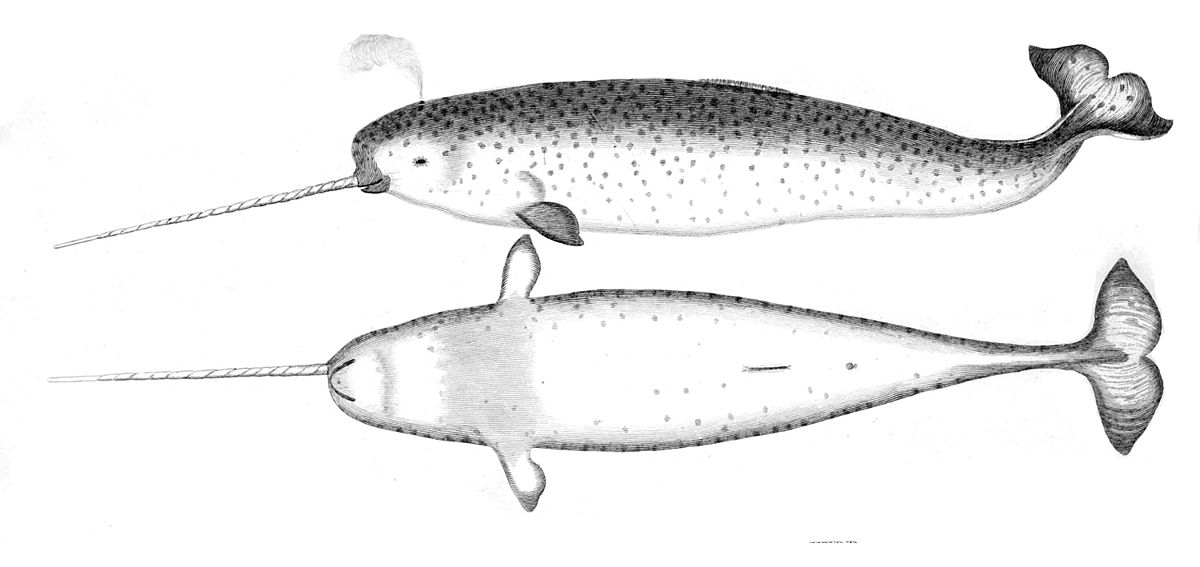

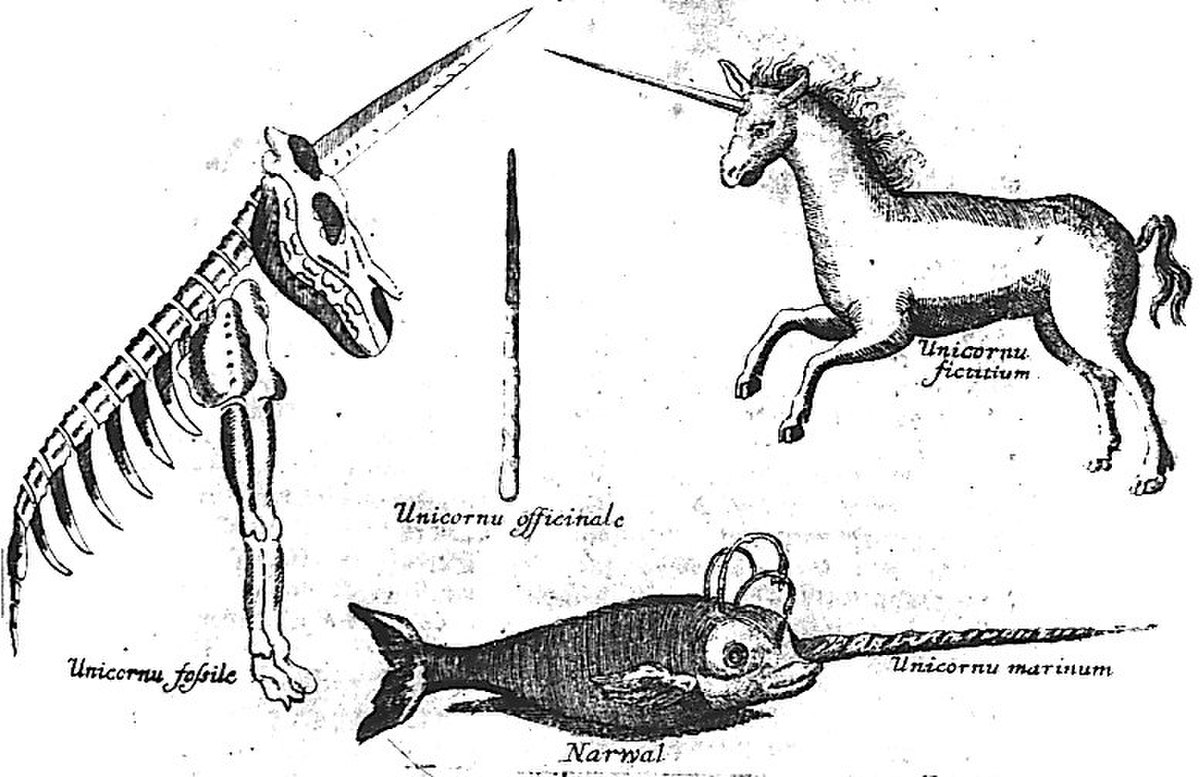

En 1704, le lien est établi entre la défense du narval et la « corne de licorne » grâce à un célèbre dessin comparant un narval, le squelette reconstitué de licorne et une représentation équine de la licorne, avec la défense du narval au-dessous, sous le nom d' unicornu officinale. La licorne est classée comme une créature légendaire sous le nom d'unicornu fictium. Au fil du temps, il fut admis qu'elle n'existait pas, et que toutes les « cornes de licorne » qui s’échangeaient jusque-là étaient en réalité des dents de narval particulières, poussant dans la partie gauche de la mâchoire de cet animal inoffensif. Le narval vit au large du Groenland, dans les eaux glacées de l’Arctique, ce qui rend son étude difficile. La défense du narval fut longtemps considérée comme une corne et non pas comme une dent, probablement en raison d'un refus de la dissymétrie selon Carl von Linné dans son Systema Naturae. Le narval est nommé depuis la « licorne de mer ». La découverte de ce mammifère marin fit s'effondrer le cours des « cornes de licorne » et mit à terme fin à leur commerce, mais elle ne fut pas immédiatement fatale à la croyance en l'existence de la licorne.