Coquille (mollusque) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Constitution

Les mollusques munis de coquille sortent de leur œufs avec leur coquille. Elle croit en même temps que l'animal par ajout de matière à la coquille existante. Leurs formes sont très diverses. On distingue traditionnellement trois types de coquilles composées d'une, deux ou plusieurs parties, respectivement les univalves et bivalves et multivalves. Le carbonate de calcium, qui constitue la partie minéralisée de la coquille est secrété par le manteau. Chez certaines espèces univalves, le manteau recouvre complètement la coquille. C'est le cas chez certains céphalopodes.

La structure

La coquille des mollusques est constituées de 89 à 99 % de carbonate de calcium. On retrouve également principalement du phosphate de calcium, du sulfate de calcium, du carbonate de magnésium. La coquille est formée de trois couches différentes. Les deux premières couches assurent la croissance en longueur et en surface de la coquille, la troisième couche interne se dépose à partir de toute la surface du manteau et assure donc la croissance en épaisseur.

- La couche externe, ou périostracum est constituée principalement de polysaccharides et de protéines comme la conchyoline. Elle est sécrétée par le bord du manteau. Le periostracum est responsable des ornementation que l'on peut observer sur certaines coquilles.

- L'ostracum est constitué de prismes hexagonaux d'aragonite empilés en colonne perpendiculairement à la surface de la coquille et enchâssée dans des alvéoles formées par la conchyoline. On parle de disposition anticline. L'ostracum est également sécrétée par le bord du manteau.

- La couche la plus interne, couche lamelleuse, ou couche de la nacre peut être elle-même décomposée en deux couches. Petit à petit, les fibres formées par les colonnes d'argonite et de conchyoline, passe en disposition péricline, cette fois parallèle à la surface interne de la coquille, d'où l'aspect de lamelle. La couche la plus interne est nommée hypostracum. Elle se dépose à partir de toute la surface du manteau et assure donc la croissance en épaisseur uniforme. C'est la structure des cristaux d'aragonite et de la conchyoline qui est responsable de l'aspect irisé.

La croissance

La coquilles de certaines espèces ne croit pas uniformément tout au long de l'année. Des périodes de croissances s'alterne avec des périodes de stagnation. Ces périodes de stagnations sont principalement liées au climat. En effet la disponibilité en nourriture et particulièrement en calcium ou la température influe directement sur la rapidité de synthèse des coquilles. Ainsi en comptant les stries de croissances pour ces espèces, on peu en déduire l'age et la santé de l'animal.

Les univalves

Même si elle se ressemble, les coquilles univalves peuvent être très différentes. Trois ordres différents de mollusque peuvent produire ce genre de coquille, comme certains céphalopodes et les gastéropodes par exemple. Elles sont, comme leur nom l'indique, composées d'une seule structure. Leur forme peut beaucoup varier, être plus ou moins large ou porter des excroissances diverses, on peut cependant distinguer trois cas différents.

Chez certains céphalopodes comme les seiches de l'ordre des Sepiida, la coquille est réduite à une lame interne. Les patelles et les fissurelles sont en forme de cône, sans spirales. Enfin pour un très grand nombre d'espèce, et plus particulièrement chez les gastéropodes, les coquilles sont enroulées en spirale appelée spires, le plus souvent de droite à gauche. L'enroulement peut être décrit par une spirale logarithmique chez les céphalopodes à coquilles, une spirale hélicoïdale chez de très nombreux gastéropodes ou un simple bouclier comme chez les patelles, autour de son axe long appelé columelle, et qui forme la colonne centrale. Le haut de cette colonne s'appelle le sommet. Ces animaux peuvent en cas de danger se réfugier dans cette coquille protectrice qui contient habituellement d'une façon permanentes les viscères de l'animal. Quelques espèces, parmi les gastéropodes peuvent se réfugier complètement dans leurs coquilles et produire une cloison pour fermé hermétiquement leur coquille comme les Littorina, des bigorneaux. Cette cloison est appelée opercule.

Chez certaines espèces comme les nautiles, mais jamais chez les gastéropodes, la coquille est cloisonnée. Dans ce cas l'animal ne peut occuper qu'une partie de sa coquille.

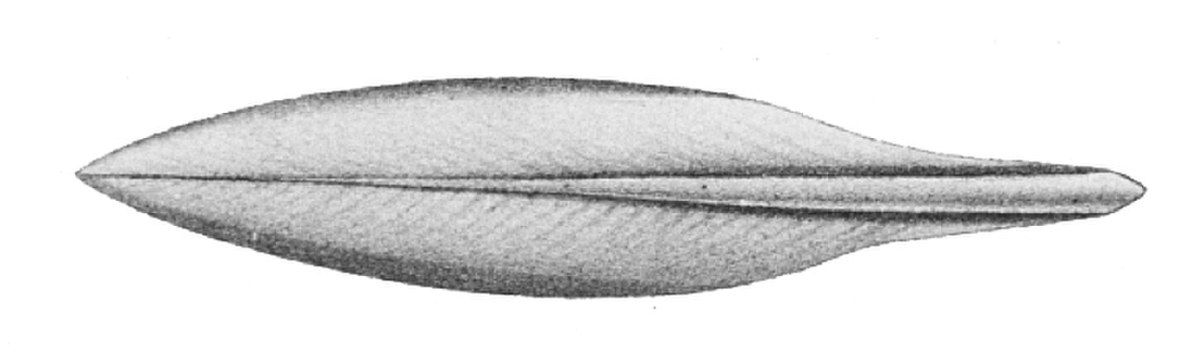

Chez les coléoïdes la coquille semble avoir évolué vers une structure interne aussi composée de chitine Cet organe rigide, lové dans le manteau, dispose d'une forme différente pour chaque espèces de coléoïde, c'est même la forme de cette structure qui permet de déterminer l'espèce d'un spécimen. Ainsi celle des teuthides sont plutôt allongée et semi-transparente, elle a l'aspect d'une règle de section circulaire en plastique, elle passe au milieu du corps côté dorsal, entre les nageoires caudales, très différentes des os de seiche des Sepiida par exemple. Cet organe est appelé plume ou gladius.

Les bivalves

Les multivalves

Il existe très peu d'espèces multivaves, par exemple les chitons qui possèdes des pièces de coquille articulé sur leur dos. Bon nombre d'espèces autrefois considérées comme multivalves se sont avérés être des crustacés comme les anatifes et les balanes.