Convergence évolutive - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

La convergence évolutive est le mécanisme évolutif expliquant les ressemblances morphologiques, parfois comportementales, entre des espèces soumises aux mêmes contraintes environnementales. Plus généralement, ce terme s'applique aussi à l'évolution d'autres systèmes adaptatifs comme peuvent l'être des groupes humains ou des civilisations.

Évolution convergente en biologie

En biologie de l'évolution, la convergence ou homoplasie est la présence chez deux espèces, de caractères analogues, d'une même adaptation, mais qui n'a pas été hérité d'un ancêtre commun. Elle résulte de deux évolutions indépendantes dans un même type d'environnement. Elle ne doit donc pas être confondue avec la synapomorphie qui désigne, au contraire, une similarité due à un ancêtre commun.

La convergence évolutive est interprétée comme le résultat d'une évolution vers une même réponse évolutive au sein de deux taxons soumis à un même problème adaptatif qu'il s'agisse d'une pression de sélection naturelle ou sexuelle.

Dans certains cas, les différences entre deux espèces convergentes peuvent être assez faibles à première vue, et conduire à des erreurs de classification phylogénétique. Ainsi, ce n'est qu'en 1693, que le naturaliste John Ray établit que les cétacés appartiennent bien à la classe des mammifères, malgré une forte ressemblance avec les poissons, due à des évolutions convergentes ayant mené dans les deux cas à une adaptation au milieu aquatique.

Quelques exemples de caractères convergents liés à l'adapation

L'une des principales sources d'adaptations convergentes est liée à la place occupée par les espèces dans leur chaîne alimentaire. Au bas de la chaîne, les végétaliens développent un appareil digestif très spécifique leur permettant de digérer les fibres végétales. Le faible apport calorique de leur nourriture les oblige à passer plus de temps à manger et à avoir des intestins plus longs. Des oiseaux, mammifères aquatiques ou volants ont pu développer des talents d'écholocation. Des écosystèmes très différents peuvent donc néanmoins engendrer les mêmes techniques de chasse, à l'affût, à la course...

Morphologies convergentes

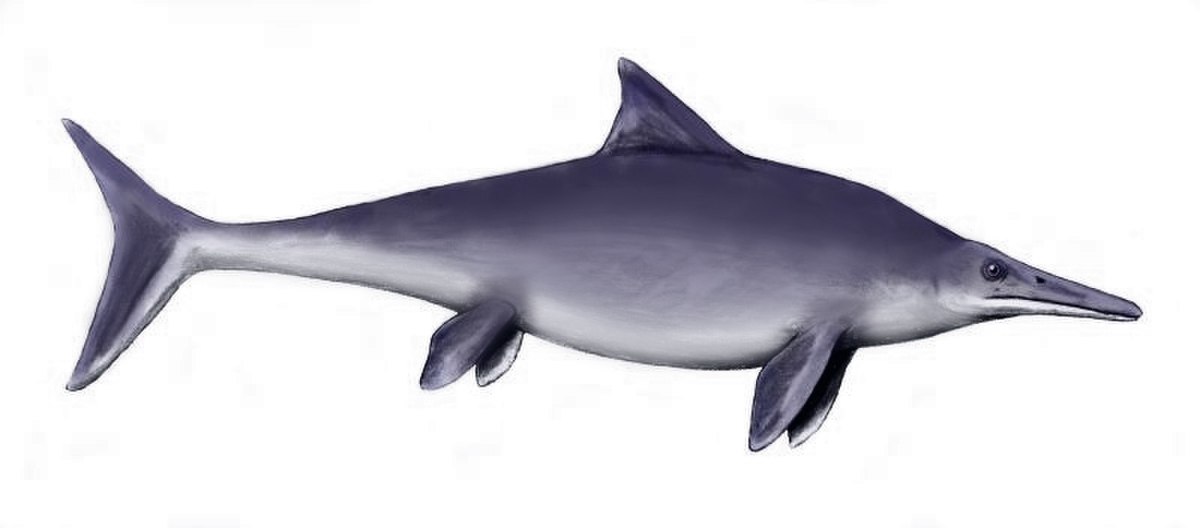

La forme hydrodynamique et les nageoires sont apparues dans de multiples taxons de façon totalement indépendante : bien évidemment chez les poissons et chez les ichtyosaures (des reptiles marins aujourd'hui disparus) mais aussi chez les oiseaux manchots ainsi que dans deux ordres différents parmi les mammifères : les cétacés (comme le grand dauphin) qui sont apparentés à l'hippopotame et les siréniens qui sont apparentés à l'éléphant. Cette évolution morphologique analogue est liée au fait que la force de trainée exercée par l'eau sur un corps en mouvement est diminuée pour des profils en forme d'ogive. Puisque toutes ces espèces sont soumis à cette même contrainte hydromécanique elles ont, chacune de leur côté, évolué vers une solution adaptative très similaire au problème de la vie aquatique.

| Le hareng est un poisson osseux | Les ichthyosaures étaient des reptiles | Les manchots à jugulaire sont des oiseaux aquatiques | Les cétacés (dauphin) sont en fait proches des hippopotames | Les siréniens (dugong) sont en fait proches des éléphants |

|

|

|

|

|

En plus de l'exemple illustré ci-dessus, on peut citer de nombreux autres exemples de convergence évolutive :

- Chez les hippopotames et les crocodiles, les yeux et les narines sont positionnés sur le sommet du crâne ce qui leur permet de voir et de respirer lors leurs déplacements sous la surface de l'eau. Ce trait morphologique n'est pas hérité d'un ancêtre commun mais a évolué de façon indépendante chez ces reptiles et ces mammifères.

- La comparaison des marsupiaux d'Océanie avec les mammifères placentaires du reste du monde révèle des cas d'évolution convergente typiques : on trouve ainsi un « loup marsupial », très semblable aux canidés comme le loup, ou les « souris marsupiales » dont la morphologie évoque fortement celle des souris, etc.

| Le loup de Tasmanie ressemble au chien dont il a la morphologie, c'est pourtant un marsupial. | Le chacal doré (Canis aureus) est un vrai canidé de la classe des mammifères placentaires |

|

- Chez les oiseaux, on peut constater une frappante évolution convergente entre le condor (de la famille des cathartidés) et par exemple le vautour fauve (de la famille des accipitridés). Ces deux familles occupant une même niche écologique, elles ont développé des caractéristiques physiques semblables: le cou long et la tête nue adaptés au dépeçage des carcasses, ou encore de grandes ailes adaptées au planage en quête de nourriture.

- Chez les insectes, un bel exemple d'évolution convergente est fourni par la ressemblance morphologique entre le mantispe et la mante religieuse.

- Les ostracodes, les lamellibranches, et les brachiopodes, sont des animaux qui vivent à l’intérieur d’une coquille rigide bivalve, alors qu’ils appartiennent à trois embranchements distincts (respectivement, arthropodes, mollusques, et brachiopodes).

Convergences comportementales

Il y a aussi des ressemblances dans le comportement grégaire des bancs, des troupeaux, des nuées et des volées.

On peut étendre le principe de convergence évolutive à l'étude des sociétés animales. Les colonies d'insectes sociaux et de rats-taupes nus ont un mode d'organisation analogue appelé eusocialité, qui comprend une reine, des reproducteurs et des ouvriers stériles.