Contrôle du trafic aérien - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Les outils du contrôleur

On retrouve certains éléments dans tous les centres de contrôle, quel que soit le type de service rendu.

La radiotéléphonie

La radiotéléphonie, appelée couramment « fréquence » ou « micro », est le principal outil des contrôleurs. Le contrôle aérien utilise principalement des radiocommunications VHF, mais aussi parfois, notamment pour le contrôle océanique, des fréquences HF qui ont une plus longue portée. Les militaires utilisent aussi les fréquences UHF. La bande de fréquences VHF réservée à la communication vocale en aéronautique s'étend de 117,975 MHz à 137 MHz (à titre de comparaison, la radio FM est émise entre 87,5 et 107,95 MHz, et la radionavigation aéronautique utilise, entre autres, la bande de 108 à 117,950 MHz).

La fréquence est l'outil que le contrôleur utilise traditionnellement pour :

- recevoir des informations de la part des pilotes ;

- délivrer des clairances (instructions) aux aéronefs.

La caractéristique pratique de la radiotéléphonie de l'aviation civile est d'être une communication unilatérale : une seule station peut émettre à un moment donné. Si deux stations émettent en même temps, la fréquence est brouillée et on n'entend aucun des locuteurs.

Les échanges en radiotéléphonie sont codifiés. Tous les messages courants ont une forme canonique qui doit être utilisée. On appelle cela la phraséologie. Elle est étudiée pour que les messages soient :

- concis ;

- clairs ;

- sans ambiguïté.

À titre d'exemple, le chiffre neuf se prononce en anglais niner (avec un son « r » à la fin). En français, le chiffre un s'exprime « unité » pour plus de clarté. L'expression « affirmatif » est interdite, pour éviter les confusions. Elle est remplacée par « affirme ».

Les trois expressions les plus fréquentes pour l'affirmation sont :

- roger : « Ok, bien compris » ;

- wilco (will comply) : « Je ferai ce qui a été demandé » ;

- affirm : « Oui » (en réponse à une question).

Ces trois expressions sont communes à toutes les langues.

L'alphabet radio international est d'application, il permet une meilleure compréhension de chaque lettre au moyen de mots compréhensibles et prononçables aux quatre coins du globe.

Enfin, le collationnement (readback) est obligatoire pour la plupart des instructions : il s'agit de répéter l'instruction (ou du moins les éléments principaux) pour confirmer la bonne compréhension. Dans certains cas, le contrôleur doit encore confirmer avec le mot « correct ». Par exemple, pour autoriser un avion au décollage, le contrôleur lui communiquera l'instruction cleared for take off ou « autorisé au décollage », donnera la direction et la vitesse du vent et le numéro de la piste. Le pilote doit répéter l'instruction et, le cas échéant, la piste en service.

Les communications sont enregistrées et conservées pendant en général un mois. Il est strictement interdit de communiquer sur une fréquence d'aviation sans être détenteur d'une licence de radiotéléphonie restreinte (attribuée, entre autres, aux contrôleurs aériens, aux pilotes et au personnel au sol qui est amené à se déplacer sur les taxiways et pistes).

Bien souvent, afin d'obtenir la licence radio, le candidat doit prêter serment de ne jamais faire part au monde extérieur des communications entendues sur les fréquences. Or certains pays légalisent la vente et l'utilisation de scanners (appareils permettant l'écoute des fréquences), donc le caractère secret des communications n'est plus garanti.

Remarque sur l'utilisation des émetteurs : beaucoup de personnes pensent qu'il n'est pas possible d'identifier une personne émettant sur une fréquence d'aviation. Or les principaux aéroports sont bien souvent équipés de radiogoniomètres (aussi appelés gonio ou homer), qui permettent au bout de quelques secondes d'émission, d'avoir des informations sur la provenance du signal. Ce moyen sert, entre autres, à repérer un avion perdu (surtout en l'absence de radar) et lui donner une information (QDM) sur la position relative de l'aérodrome.

Les strips

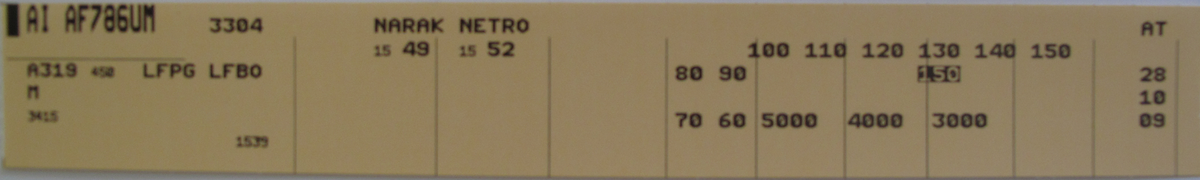

Les strips sont de petites « bandes de progression » (strip en anglais) en papier sur lesquelles sont inscrites les informations relatives aux vols pris en charge par le contrôle aérien.

À chaque vol correspond donc des strips, où sont imprimés les détails connus du vol : indicatif d'appel en radio téléphonie, route, provenance, destination, type d'aéronef, niveau de vol ou altitude .

Le contrôleur utilise ensuite ce strip pour y inscrire les instructions qu'il donne à l'aéronef : changements de cap, d'altitude ou encore de vitesse, autorisations d'atterrissage ou de décollage, horaires de passage de certains points...

Par la suite, le strip est archivé et utilisé comme preuve pour facturer le service de contrôle aérien à la compagnie aérienne.

Certains systèmes modernes remplacent les strips en papier par des « strips électroniques » affichés à l'écran alors que d'autres système de contrôle s'affranchissent totalement des strip (système stripless), les informations de chaque vol sont alors affiché directement dans le label de la piste sur l'écran.

Le radar

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le radar n'existe pas dans tous les centres de contrôle. La plupart des petits aérodromes sont dépourvus d'écrans de visualisation radar.

Deux types de radar sont utilisés dans l'aviation civile :

- le radar primaire, qui est encore très utilisé pour le contrôle aérien militaire, car il détecte les avions possédant ou non un transpondeur. Dans le civil, il est tombé en désuétude au profit du secondaire. Il est encore utilisé sur les grandes approches, où il est en doublure avec le radar secondaire par sécurité, et pour les radars sols sur les grands aéroports comme l'Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, ou il sert à suivre le déplacement des aéronefs et véhicules au sol.

- le radar secondaire est le plus utilisé dans l'aviation civile, qui profite de l'identification des pistes et de la visualisation uniquement des vols pertinents. Ce type de radars ne localise que les avions possédant un transpondeur.

Le contrôleur utilise le radar pour rendre trois services, appelés "services radar" :

- Assistance radar : fournit aux aéronefs des informations relatives à leur position et aux écarts par rapport à leur route.

- Surveillance radar : utilise le radar pour mieux connaître la position des aéronefs.

- Guidage radar : donne des caps aux aéronefs afin de leur faire suivre une trajectoire spécifiée.

Ces services radar ne peuvent être assurés qu'à des aéronefs identifiés radar. De plus, certains organismes ne peuvent assurer qu'une partie des services radar, à cause des performances des systèmes ou de la configuration de leur espace aérien. Par exemple, le guidage radar n'est pas recommandé en classe E. Dans ce cas, seules la surveillance et l'assistance radar sont fournies.

Pour plus d'information sur l'utilisation du radar en pratique, voir contrôle régional et contrôle d'approche

En France, en circulation aérienne générale, il existe deux interfaces de contrôle:

- IRMA 2000: Pour les grandes approches ou pour le contrôle de CTR.

- ODS : Dans les CRNA ainsi qu'à Paris CDG.