Congère - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Contrôle

Le déneigement est une nécessité coûteuse dans les pays nordiques. Il demande beaucoup de personnel et de travail manuel ou mécanique. Bien qu'il soit impossible d'éliminer totalement ces coûts, il est en général possible, en tenant compte des caractéristiques topographiques des lieux, d'orienter au mieux les édifices ou, s'ils sont déjà élevés, de mettre des barrières de façon à limiter l'importance des congères. Le principe est de se servir des caractéristiques du transport et du dépôt de la neige en cherchant à créer des zones de déblaiement naturel.

Urbanisation

Les congères les plus petites se rencontrent d'ordinaire au sommet des collines exposées au vent qui sont surtout des zones d'ablation. Les immeubles et les routes devront donc si possible être situés sur des points élevés : il n'est pas nécessaire de les mettre en haut du relief mais une surélévation par rapport au terrain environnant créera l'accélération des vents nécessaire à l'évacuation souhaitée de la neige. Il faut éviter de placer tout obstacle tel que des haies, des groupes d'arbres ou des bâtiments trop près des aires de circulation, afin de minimiser les congères qui vont les entourer et qui peuvent atteindre des longueurs de six à neuf fois la hauteur de ceux-ci. Il est également préférable de placer l'axe long des bâtiments dans la direction du vent dominant, ce qui rendra les congères moins importantes puisqu'elles se formeront derrière le mur le plus court.

Barrières

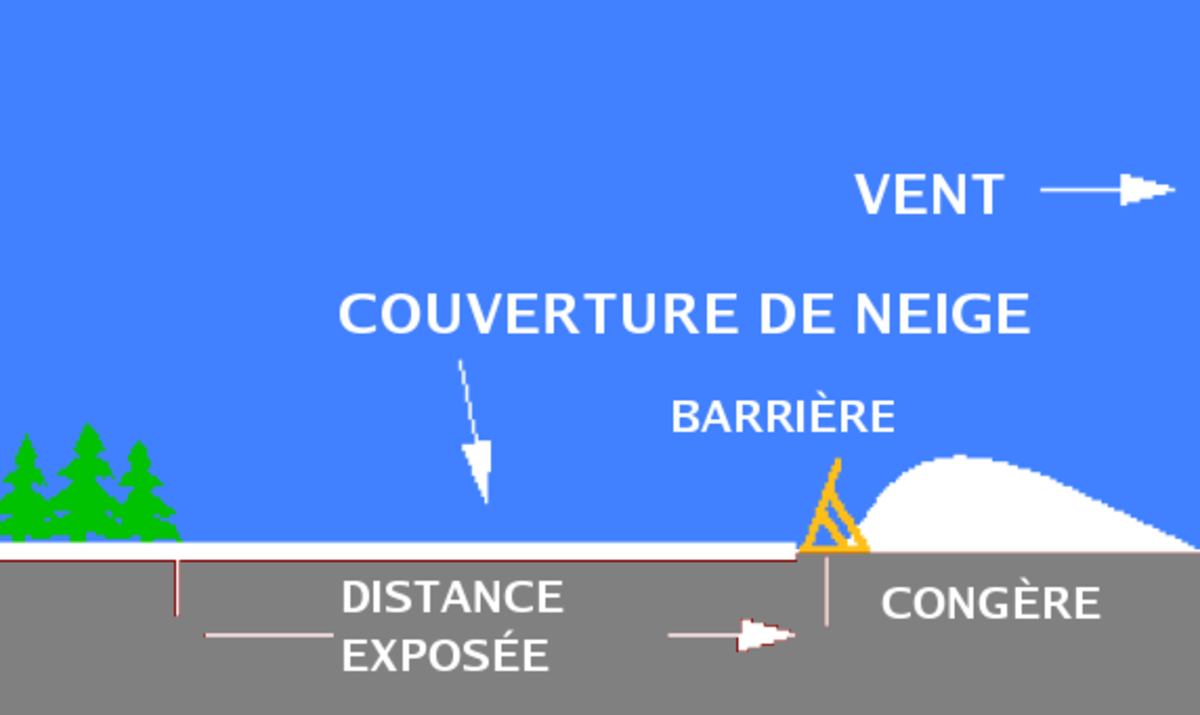

Quand il est impossible d'éviter l'apparition de congères, il existe différents types de barrières qui permettent de faciliter leur formation à certains endroits pour en préserver d'autres. Par exemple, le long d'une route très exposée au vent, sans obstacle naturel, des clôtures à neige pourront être installées afin de ralentir le transport de la neige et la forcer à se déposer avant ou après la route, l'édifice, etc.

Les barrières collectrices sont des clôtures pleines, ou à claire-voie, placées perpendiculairement au vent dominant. Elles permettent à la neige de s'accumuler de part et d'autre de l'obstacle, mais essentiellement du côté sous le vent, limitant la formation de congères plus loin derrière. Les clôtures pleines produisent des congères plus hautes mais s'étendant moins loin derrière la clôture que celles à claire-voie. Le choix dépend donc du coût des aménagements ainsi que de la distance disponible entre la barrière et la zone à protéger. Par exemple, une clôture pleine sera nécessaire si la distance disponible est courte mais une clôture à claire-voie fera l'affaire si l'espace disponible est important, surtout si la zone à protéger s'étend sur plusieurs kilomètres.

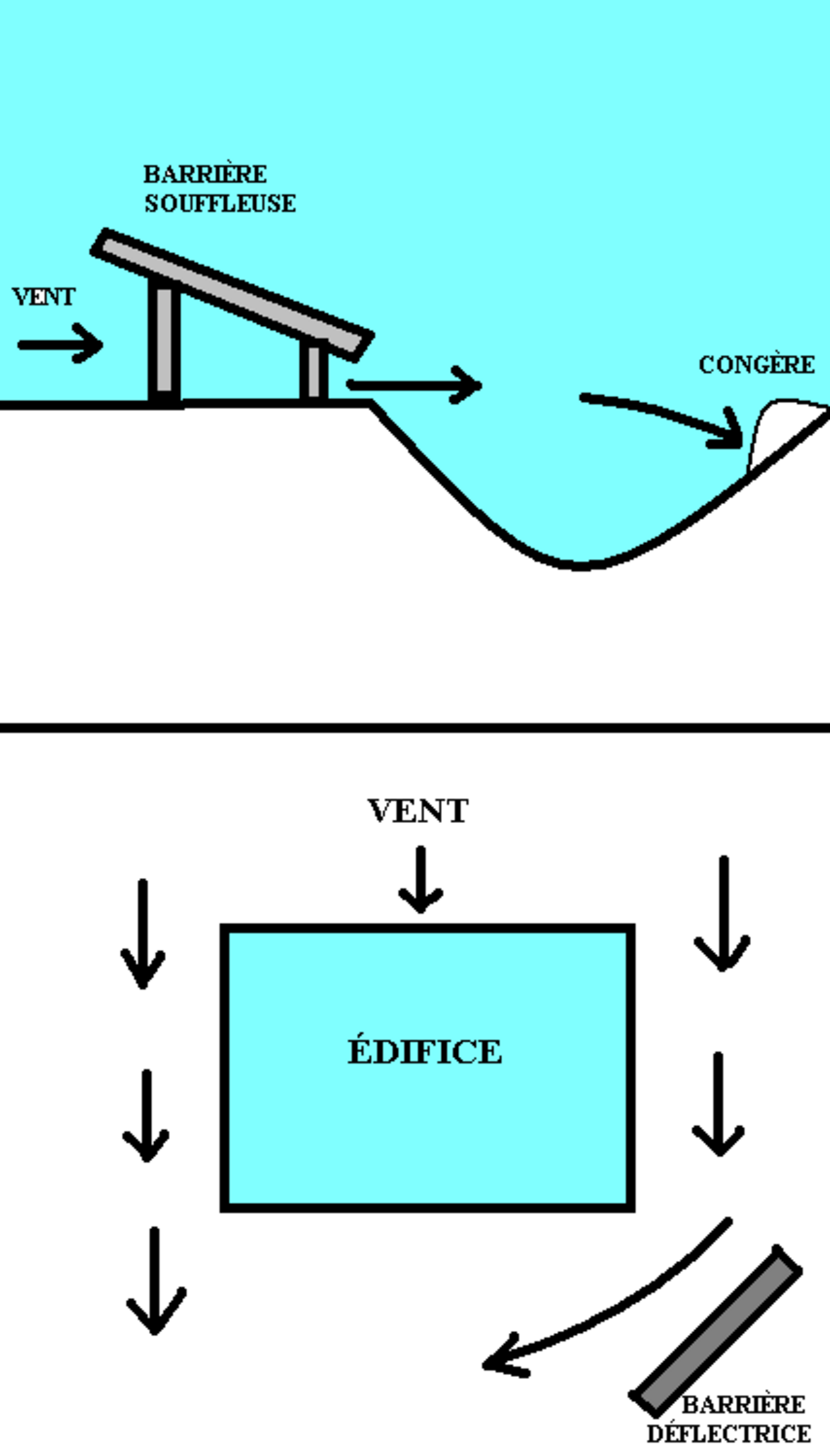

Les barrières souffleuses sont des tables (panneaux) montées sur de petits pilotis. Ces derniers sont plus longs du côté au vent que celui sous le vent ce qui donne un angle d'ouverture de façon à former un goulet d'étranglement entre la table et le sol. Par effet Venturi, l'air est accéléré dans ce goulot et la neige qui s'y engouffre avec celui-ci ne s'accumule pas avant une certaine distance derrière de la barrière. Elle est utilisée en général au sommet d'une dépression de terrain, comme un vallon, pour que la neige passe par-dessus celle-ci et que les congères s'accumulent de l'autre côté.

Les barrières déflectrices sont des barrières en chicanes, ou de murs verticaux, montées en angle horizontal avec le vent dominant. Elles dirigent le flux d'air dans la direction horizontale désirée. Elles créent également une accélération qui produit une érosion de la neige, ce qui élimine les congères qui pourraient se former à l'endroit à protéger. Par exemple, si les vents dominants sont de l'arrière vers l'avant d'un édifice, le flux d'air passera de chaque côté et au-dessus de l'édifice et les congères pourront être importantes sur le devant de celui-ci où le vent est presque nul. En plaçant un panneau vertical à quelques mètres d'un coin avant de l'édifice avec un angle de 45 degrés, le flux d'air est dévié vers l'avant ce qui empêchera la formation de congères si l'accès à une porte doit être dégagé.