Complémentarité des gamètes (mammifères) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

L'étude d'un gamète de mammifère de façon isolée ne permet pas de prendre toute la mesure de son implication dans le processus de reproduction. Il faut envisager les différentes spécificités de chaque gamète en les mettant en relation avec les spécificités du gamète complémentaire.

Nous allons voir en quoi les gamètes mammifères sont spécialisés dans une complémentarité dont le fruit final est la production d'un nouvel individu, la perpétuation de l'espèce.

Complémentarité à des fins de rencontre

Immobilité de l'ovocyte

L'ovocyte (ce n'est pas encore un ovule chez les mammifères à ce stade!!) est ici bloqué à son stade de prophase de méiose 2 (seconde division méiotique). Il est expulsé au moment de la fécondation.

Extérieurement, l'observation au microscope montre une cellule qui n'est pas très différente de toutes les autres cellules somatiques. Ces seules caractéristiques observables sont la présence d'un Globule Polaire (issu de la première division de méiose). Le cycle cellulaire est bloqué, ainsi que l'activité métabolique en général. On peut observer de nombreux grains corticaux, situés (comme leur nom l'indique) en périphérie de l'ovocyte.

Après la fécondation, l'ovocyte ne fait pas montre d'un très grand mouvement. Il ne fait que migrer vers le quart supérieure de l'oviducte (ou encore trompe de Fallope), dans ce que l'on appelle communément l'ampoule. Ce mouvement est le fruit du battement ciliaire de l'oviducte.

Il est à noter toutefois que s'il n'y a pas fécondation, l'ovocyte sera expulsé par péristaltisme utérin (mouvement musculaire analogue à celui gérant le reflexe de vomissement)

Enveloppes de l'ovocyte

L'ovocyte est entouré de 2 enveloppes:

- La couronne radiée, d'aspect granuleux, c'est un reste de cumulus oophorus qui entourait l'ovocyte au sein du follicule avant l'ovulation.

- La zone pellucide, collée à la membrane plasmique de l'ovocyte, il s'agit d'un réseau protéique très solide.

Motilité du spermatozoïde

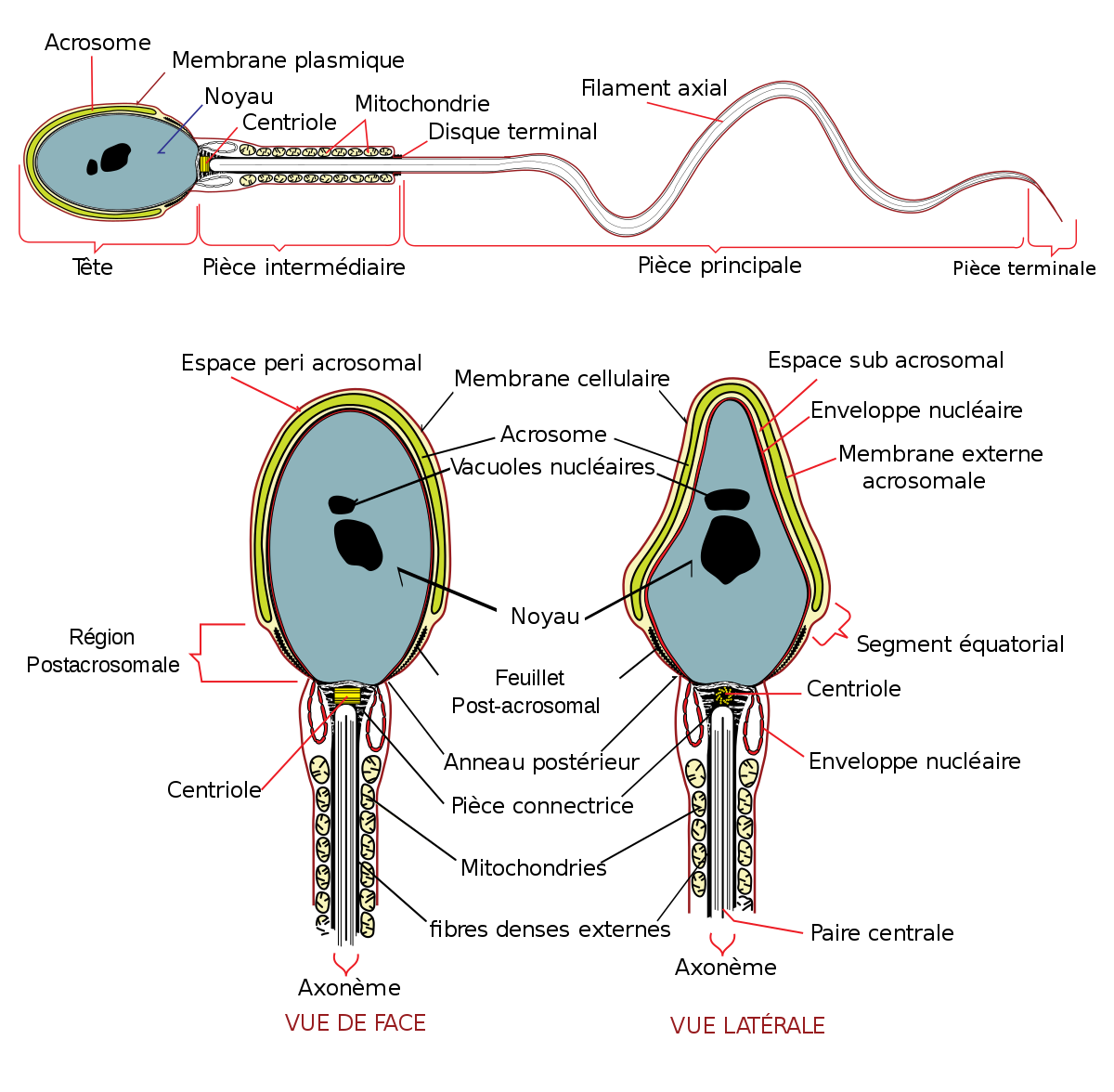

A l'observation, le spermatozoïde exprime sa spécialisation de façon beaucoup plus flagrante. Sa structure laisse clairement apparaitre sa fonction de transport. Nous pouvons distinguer 3 zones:

- La tête, avec son acrosome au devant. Ce dernier est issu de la maturation de la plupart des vésicules golgiennes et de la vésicule acrosomiale. L'acrosome renferme les enzymes qui permettront au spermatozoïde de pénétrer dans l'ovocyte, en traversant les enveloppes qui l'entourent. On peut noter le noyau apparaissant très sombre au microscope, ceci est dû à une très grande condensation de la chromatine sous l'effet de sa compaction par des protamines.

- La pièce intermédiaire commence au niveau du centriole proximal, début de l'axe de microtubules qui forment le flagelle. À ce niveau sont visibles de nombreuses fibres denses solidifiant l'ensemble et assurant la cohésion des microtubules. On peut voire également de très nombreuses et très grosses mitochondries enroulées en hélice autour de l'axe microtubulaire, fournissant l'énergie au flagelle.

- Le flagelle, très longue "queue" assurant la motilité du spermatozoïde dans son approche finale vers l'ovocyte.

Il convient ici de différencier mobilité (je peux être bougé) et motilité (je peux bouger par moi-même), et de noter que le spermatozoïde ne se sert de son flagelle que dans l'approche finale vers l'ovocyte et pour le "forage" des enveloppes, le reste de son chemin étant assuré par péristaltisme ovarien.

Capacité du spermatozoïde à survivre dans le tractus

Le tractus désigne communément les voies génitales femelles traversées par le spermatozoïde, il s'agit très vulgairement de l'ensemble de la """tuyauterie""" sexuelle de la femelle. Or ce tractus est très hostile au spermatozoïde. Le milieu est acide, le spermatozoïde doit traverser le maillage de glaire corticale, même s'il faut souligner que lorsque la femelle est en "chaleur", c'est-à-dire après l'ovulation, ce maillage se fait plus lâche et le milieu est alcalinisé par diverses secrétions ovariennes.

Le spermatozoïde est donc préparé dans l'épididyme à résister à ces conditions extrêmes. Son plasmalemme est notamment tapissé de cholestérol et est rendu plus dense. Il est aspergé de prostaglandine (pour augmenter la fluidité et le déplacement) et de carnitine, dont le rôle est de tamponner les excès d'Acetyl-CoA qui représente l'"aliment" du spermatozoïde dans le tractus. Dans les voies mâles, le spermatozoïde fermente du fructose.