Compagnie générale des omnibus - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Les tramways

Compte tenu de l'expérimentation d'Alphonse Loubat sur sa ligne Concorde-Pont de Sèvres et de la plus grande efficacité de la traction des véhicules à traction hippomobile sur rails que sur chaussée, le tramway hippomobile (ou Chemin de fer américain) devient, à partir des années 1870, un concurrent sérieux par rapport aux omnibus, d'autant plus que son rail ne gênait plus la circulation.

En 1872, la préfecture de la Seine réalisait une importante étude en vue de l'exploitation de tramways à Paris et en banlieue, qui aboutit à la volonté du département de la Seine de réaliser un tel réseau. Le décret du 9 août 1873 concède au département de la Seine un réseau comprenant une ligne circulaire dans Paris (scindée en cinq tronçons exploités de manière autonome) et dix lignes en banlieue, soit un ensemble de 105,3 km. La ligne circulaire est rétrocédée à la CGO et les lignes de banlieue sont concédées à deux nouvelles entreprises : les Tramways Nord et les Tramways Sud.

La CGO, qui s'y refusait jusqu'alors, fut ainsi contrainte d'investir dans la création d'un réseau de tramway à Paris, et de supporter la création de compagnies de tramway dans le reste du département de la Seine.

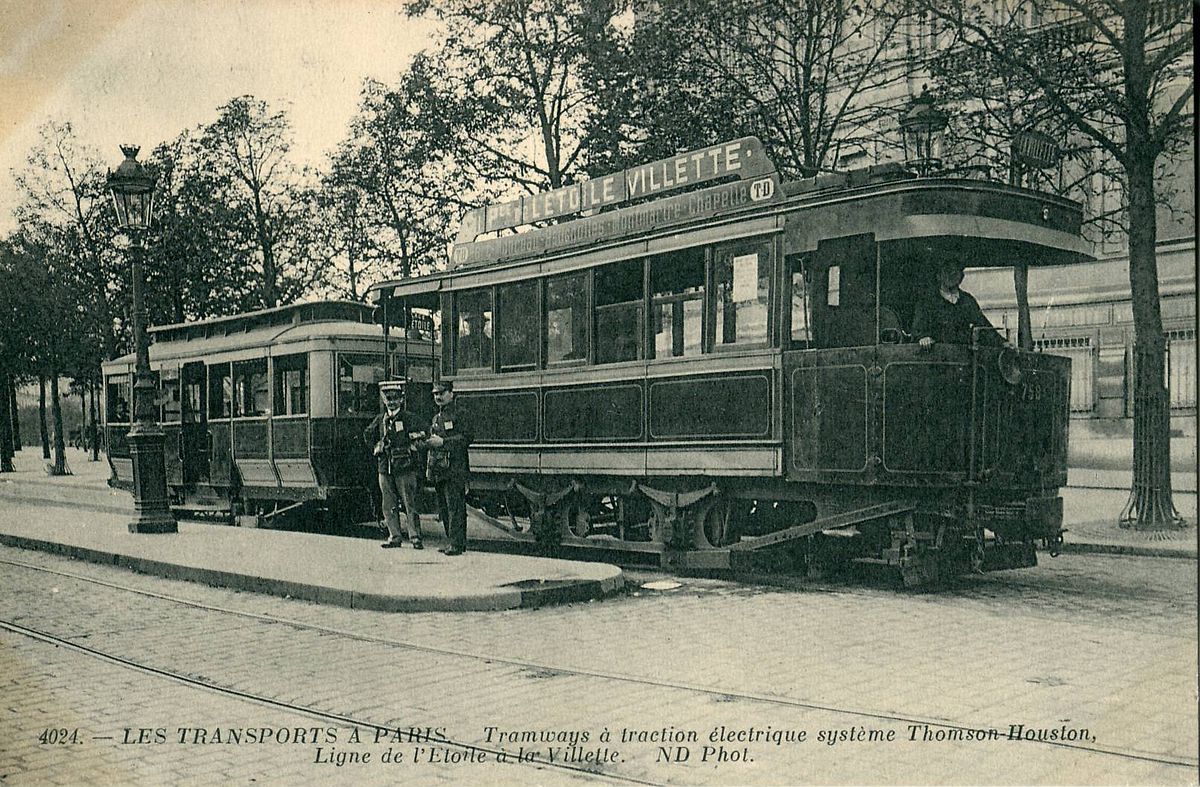

Le 15 juin 1873, la CGO met en service sa première ligne de tramway entre le Louvre et Vincennes, prolongement naturel de la ligne de chemin de fer américain d'Alphonse Loubat en service depuis une vingtaine d'années. Le 18 juin 1873, une seconde ligne est ouverte entre l'Étoile et la Villette. Son matériel roulant est dérivé de celui de ses omnibus, mais sensiblement plus long, avec un seul accès à l'arrière. Unidirectionnelles, ces voitures nécessitent d'installations de retournement aux terminus, boucles ou d'une plaque tournante.

Le 15 novembre 1876, la CGO expérimente une automotrice à vapeur entre La Villette et la Place du Trône, mais cet essai, jugé infructueux, fut abandonné et la CGO revint pour de longues années à la traction hippomobile.

Un ouvrage de 1880 indique que la CGO exploitait les lignes suivantes :

- Les deux lignes qui conduisent de l'Étoile au Trône (10,500 km)

- Du cimetière Saint-Ouen à la Bastille (6,850 km)

- Du Louvre au pont de Charenton (8 500 km)

- De la Chapelle au square Monge (6,300 km)

- De la Gare de l'Est à Montrouge (6,350 km )

- Du chemin de fer de Ceinture (avenue de Vincennes) aux Halles (5,450 km)

- Du Louvre à la Muette (6,200 km)

- De la Bastille à l'avenue d'Antin, par le boulevard Saint-Germain (5,500 km)

- De la gare d'Orléans au Champ de Mars et à la place de l'Alma (5,750 km)

- Du boulevard Haussmann (au coin de la rue de Rome), à Passy, par le Trocadéro (5,700 km)

soit 67,1 km de lignes, ainsi que l'ancienne concession de Alphonse Loubat (29,250 km) et une contribution à l'exploitation du Tramway de Sèvres à Versailles.

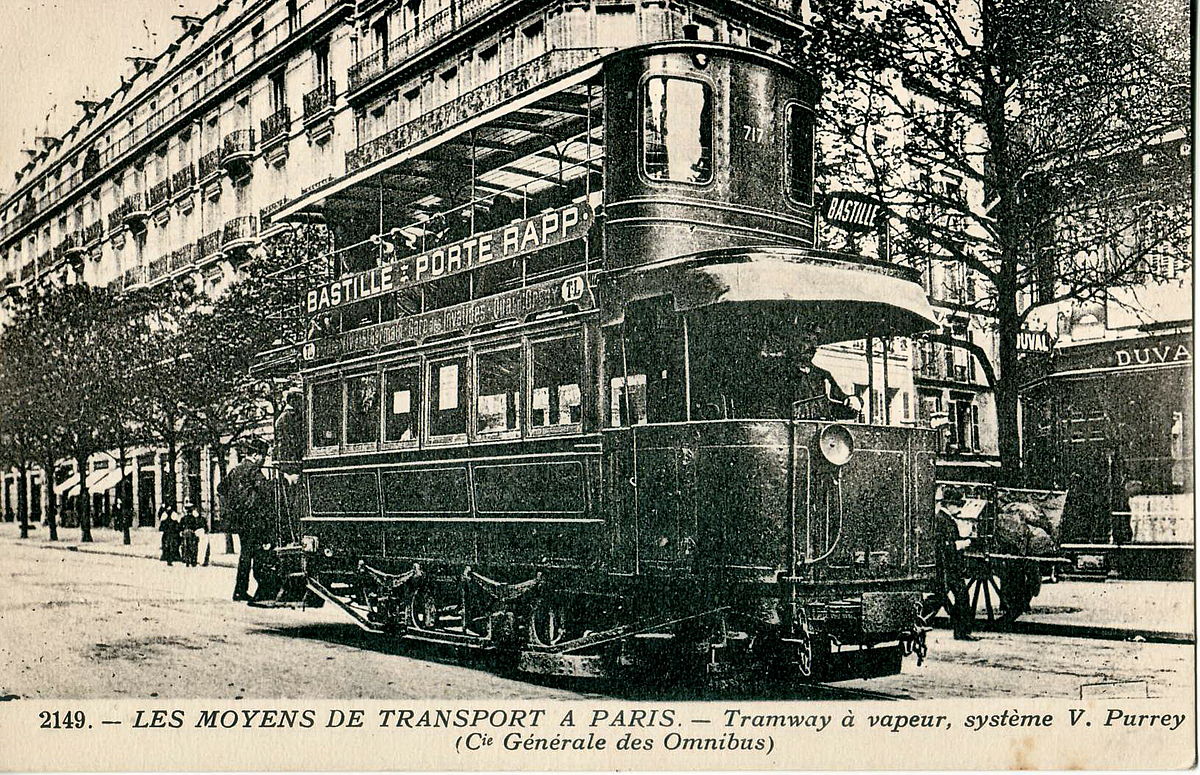

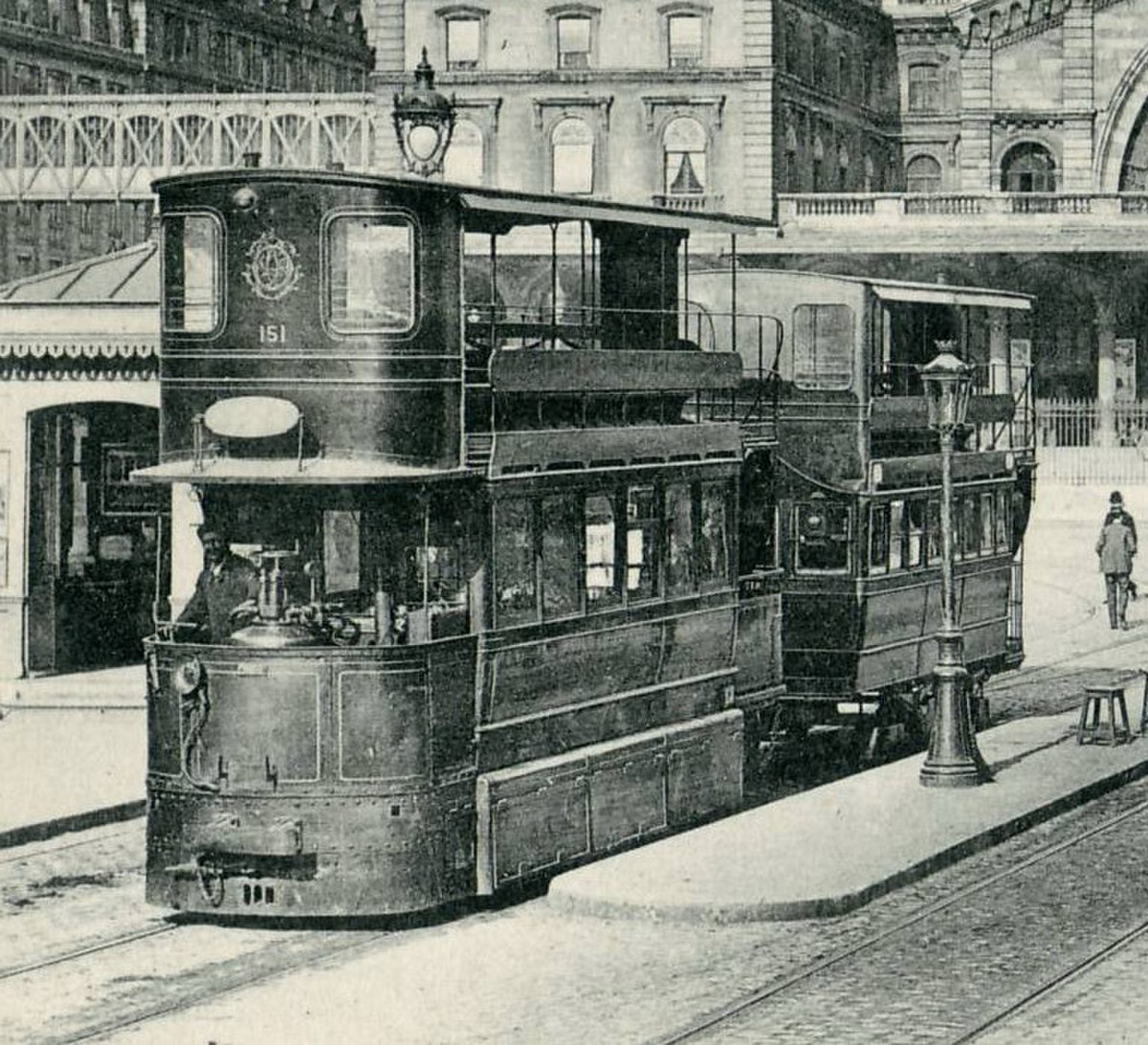

En 1889, la CGO exploitait 350 tramways hippomobiles sur 26 lignes parisiennes, qui transportèrent 97 449 890 voyageurs, et 149 tramways à traction mécanique répartis sur 10 lignes, au profit de 36 691 631 voyageurs. Certains de ces tramways mécaniques étaient actionnés par la vapeur, système Rowan. Bruyants, ils n'étaient pas appréciés par les voyageurs, et s'entouraient d'un panache de vapeur qui permettait de les repérer de fort loin mais qui avait le tort de se condenser sur les passants…

Jusqu'en 1900, la CGO, soucieuse d'éviter des investissements massifs qui compromettraient sa rentabilité, évitait de créer des lignes dans les secteurs périphériques de Paris, occasionnant le mécontentement des parisiens et de l'administration. Celle-ci décida donc de favoriser l'émergence d'autres compagnies privées pour améliorer le transport public parisien. Ce fut le cas en 1889 de la concession du tramway funiculaire de Belleville, propriété d'une compagnie autonome, puis du métro, concédé à la CMP du Baron Empain.

Il faut attendre 1912 pour que la CGO investisse massivement dans l'électrification de ces lignes, exploitées jusque-là à la vapeur ou en traction animale. La dernière ligne hippomobile à Paris intra-muros cesse son service le 12 janvier 1913.

| Un tramway à air comprimé, système Mékarski à la Gare de l'Est |