Codage informatique des couleurs - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Dégradé de teintes

En s'inspirant des principes exposés ci-dessus, il est possible de définir différents dégradés de teintes. Donnons-en quelques exemples.

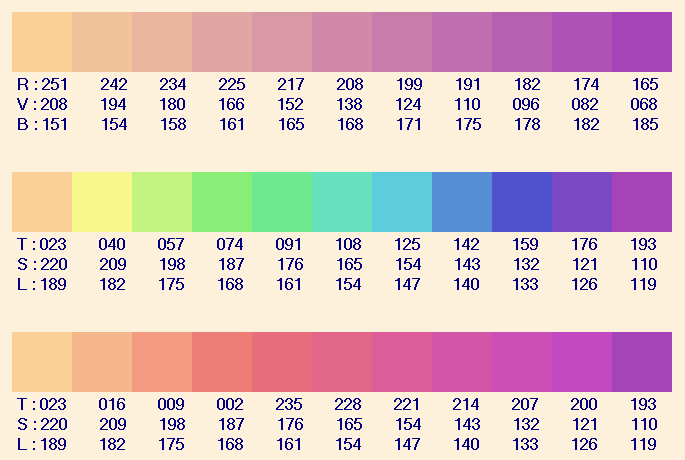

Voici d'abord une première série de 3 gammes de dégradés de 11 couleurs dont les 2 couleurs extrêmes (les couleurs n° 1 et 11) ont été choisies comme identiques.

La couleur n° 1 correspond à la couleur choisie ci-dessus en exemple (rouge = 251, vert = 208, bleu = 151, teinte = 023, saturation = 220, luminance = 189), tandis que la couleur n° 11est une couleur lilas sombre (rouge = 165, vert = 068, bleu = 185, teinte = 193, saturation = 110, luminance = 119).

- Le premier des 3 dégradés correspond à une progression linéaire des trois composantes rouge, vert et bleu (par exemple le vert décroît de 14 unités en passant d'une couleur à la suivante).

- Le second dégradé correspond à une progression linéaire des trois composantes teinte, saturation et luminance (par exemple la teinte croît de 17 unités en passant d'une couleur à la suivante).

- Enfin, le troisième dégradé correspond aussi à une progression linéaire des trois composantes teinte, saturation et luminance mais la teinte étant par nature une grandeur définie modulo 240, sa progression décroît linéairement de gauche à droite de 7 unités à chaque changement de couleur, mais au moment du passage à des valeurs négatives, il est ajouté 240 au résultat pour éviter la valeur négative -005 (qui devient donc 235) !

Ces 3 dégradés présentent des qualités et des défauts différents : le premier est celui dont l'aspect est le plus « régulier », mais les couleurs centrales sont un peu trop désaturées ; le second est celui qui donne les couleurs les plus vives mais il paraît assez peu « régulier », les couleurs n° 4, 5 et 6 étant trop voisines, de même que les couleurs 9 et 10 ; enfin le troisième présente un aspect intermédiaire : moins régulier mais plus vif que le premier, il est moins irrégulier que le second mais les teintes successives n° 5 à 10 ne sont pas assez distinctes.

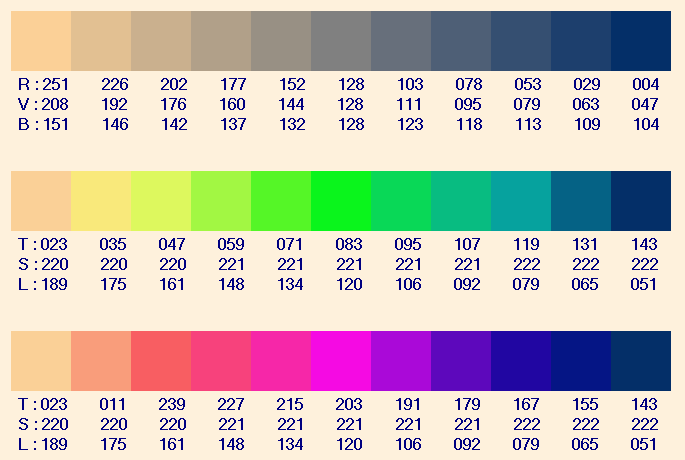

Voici maintenant une seconde série de 3 gammes de dégradés de 11 couleurs aux 2 couleurs extrêmes identiques. Cette fois, la couleur n° 1 est la même que précédemment (rouge = 251, vert = 208, bleu = 151), mais la dernière a été choisie comme la couleur complémentaire exacte de celle-ci (rouge = 255 - 251, vert = 255 - 208, bleu = 255 - 151).

Les qualités et défauts signalés ci-dessus se retrouvent sur cette nouvelle gamme de dégradés, mais les défauts se trouvent amplifiés : la couleur n° 6 du premier dégradé est complètement désaturée (c'est un gris parfait de luminance 128), les teintes n° 5 et 6 du second sont très proches, les teintes n° 3 à 5 du troisième sont très proches et l'ensemble manque nettement de régularité.

On voit donc que, si l'on veut obtenir des gammes de dégradés à la fois régulières, peu ambiguës et fortement saturées, il sera généralement nécessaire de procéder par ajustements successifs, par exemple en panachant les méthodes utilisées ci-dessus.

Outils de sélection de couleur

Un outil de sélection de couleur comporte en général au minimum 4 parties :

- 2 parties visuelles de choix dont l'une est un carré et l'autre un rectangle étroit dressé sur son petit côté,

- 1 partie visuelle d'affichage (petit rectangle rempli de la couleur choisie), et enfin

- 1 partie purement numérique donnant à la fois les composantes TSL et RVB de la couleur choisie par l'opérateur.

Voici (à gauche) comment se présente l'outil généralement présent dans les applications Microsoft, et (à droite), à titre de comparaison, l'outil équivalent du logiciel PhotoShop d'Adobe.

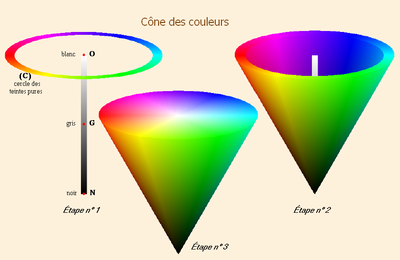

Pour comprendre comment fonctionne un sélecteur de couleurs, il est commode de se représenter l'ensemble des couleurs disponibles sous la forme suivante :

- imaginons un axe vertical sur lequel sont placés un point N de couleur noire, un point O de couleur blanche ;

- entre ces 2 points extrêmes, les points intermédiaires seront coloriés dans une teinte grise de la luminance intermédiaire qui convient (échelle régulière linéaire) : par exemple, le point G de la figure correspond au gris moyen (de luminance

- dans le plan horizontal passant par O, on trace ensuite un cercle

- Toutes les autres couleurs disponibles sur les écrans d'ordinateur sont intermédiaires entre les teintes qui viennent d'être décrites (noir, blanc, gamme des gris et gamme des teintes pures). Elles seront donc toutes situées à l'intérieur du cône d'axe NO qui passe par

Le choix d'une couleur consiste donc à définir un point situé à l'intérieur de (ou sur) ce cône des couleurs.

Dans tous les cas, la définition d'une couleur par ses composantes TSL exige un triple choix qui doit nécessairement être réalisé par l'opérateur en 2 temps :

- Dans le cas du premier sélecteur de couleurs : l'opérateur doit savoir que le carré de choix représente le choix des 2 composantes T et S alors que le rectangle de choix représente le choix de la composante L. Deux méthodes s'offrent à lui : il peut d'abord choisir dans l'espace à 2 dimensions du carré un point de couleur (ce qui définit les composantes T et S de la couleur recherchée), puis choisir ensuite dans le rectangle le niveau de la composante L de la couleur choisie. L'opérateur peut aussi procéder en sens inverse : choisir d'abord une luminance L dans le rectangle de choix, puis choisir dans le carré de choix les composantes T et S. Dans les 2 méthodes, le carré présente des couleurs qui sont toujours les mêmes, quelle que soit la luminance L choisie dans le rectangle ; quant au rectangle, il est en réalité formé par la superposition de deux demi-rectangles de même hauteur : le rectangle supérieur contient les couleurs d'un certain segment OP0 tandis que le rectangle inférieur contient celles du segment NP0 ; le point P0 dont il s'agit est le même pour ces deux demi-rectangles et il a des composantes S et L qui sont identiques et sont les mêmes que celles des couleurs présentes dans le carré de choix.

- Dans la première méthode, le point P0 est choisi immédiatement en cliquant dans le carré de choix, et la couleur définitive désignée après le second choix (dans le rectangle) correspond à un point P qui a nécessairement les mêmes composantes S et L que le point P0, car le clic dans le carré (donc le choix de P0) modifie immédiatement les couleurs qui apparaissent dans le rectangle, celles-ci ayant toutes les mêmes composantes S et L que le point P0.

- Dans la seconde méthode, le premier choix ne désigne par un point P0 du cône des couleurs mais une certaine luminance L qui est celle d'un point

- Dans les 2 méthodes, les couleurs représentées dans le carré de choix sont indépendantes des choix de l'utilisateur car elles correspondent toujours aux couleurs du cône d'axe GO et de sommet

- Dans le cas du second sélecteur de couleurs, les principes sont plus simples (mais l'utilisation n'est pas nécessairement plus pratique …). Le rectangle de choix, dont les couleurs, invariables et saturées, sont celles du bord du cercle (C), est en général utilisé en premier et fixe la valeur de la teinte T. Ce premier clic modifie immédiatement les couleurs disponibles dans le carré de choix qui présente alors toutes les couleurs dont la teinte vaut T. Le choix d'un point dans ce carré fixe les valeurs des composantes S et L. Si l'opérateur n'est pas complètement satisfait de son choix, il peut l'affiner en cliquant à nouveau dans le rectangle, etc. Remarquons que les points du cône de couleurs qui correspondent aux couleurs disponibles dans le carré sont celles d'un certain triangle NOQ, Q étant un point situé sur le cercle (C). Le carré de choix est donc la déformation de ce triangle : le bord inférieur du carré correspond à une couleur unique qui est celle du point N (point noir), et le bord supérieur du carré correspond aux couleurs (de saturation

- Habituellement, l'opérateur ne parvient pas du premier coup à choisir la bonne couleur et, quel que soit le sélecteur dont il dispose (Microsoft ou PhotoShop ou autre), il utilise donc en général successivement et en alternance, un clic dans le rectangle et un clic dans le carré. Quant aux valeurs numériques (TSL ou RVB), elles sont mises à jour comme il convient à l'occasion de chacun des clics de choix. L'opérateur peut aussi forcer telle ou telle valeur de ces composantes en les saisissant directement.