Cité-jardin - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Les cités-jardins en France

En France, une cité-jardin est selon le Service de l'Inventaire du patrimoine, un "lotissement concerté, où les habitations et la voirie s'intègrent aux espaces verts publics ou privés, et destiné généralement en France à un usage social". Elle désigne un ensemble de logements sociaux individuels ou collectifs locatifs avec aménagement paysager et jardin autour de l'habitat. Elle comprend, dans la plupart des cas, des équipements collectifs (école, crèche, commerce, maison commune voire église), ce qui la distingue d'un simple lotissement concerté ou d'un ensemble de logements sociaux classique.

Georges Benoît-Lévy (1880-1970), juriste et journaliste de métier, suite à un séjour en Angleterre à la demande du Musée social, publie son ouvrage fondateur La Cité-jardin, en 1904, préfacé par le théoricien du coopératisme Charles Gide . Il fonde la même année l'Association des cités-jardins, à laquelle adhèrent notamment l'architecte Henri Sauvage ou l'homme politique Jules Siegfried. Il contribue par ses écrits à la diffusion de ce modèle d'urbanisme en France et y voit une solution aux problèmes chroniques de logements que connaît le pays.

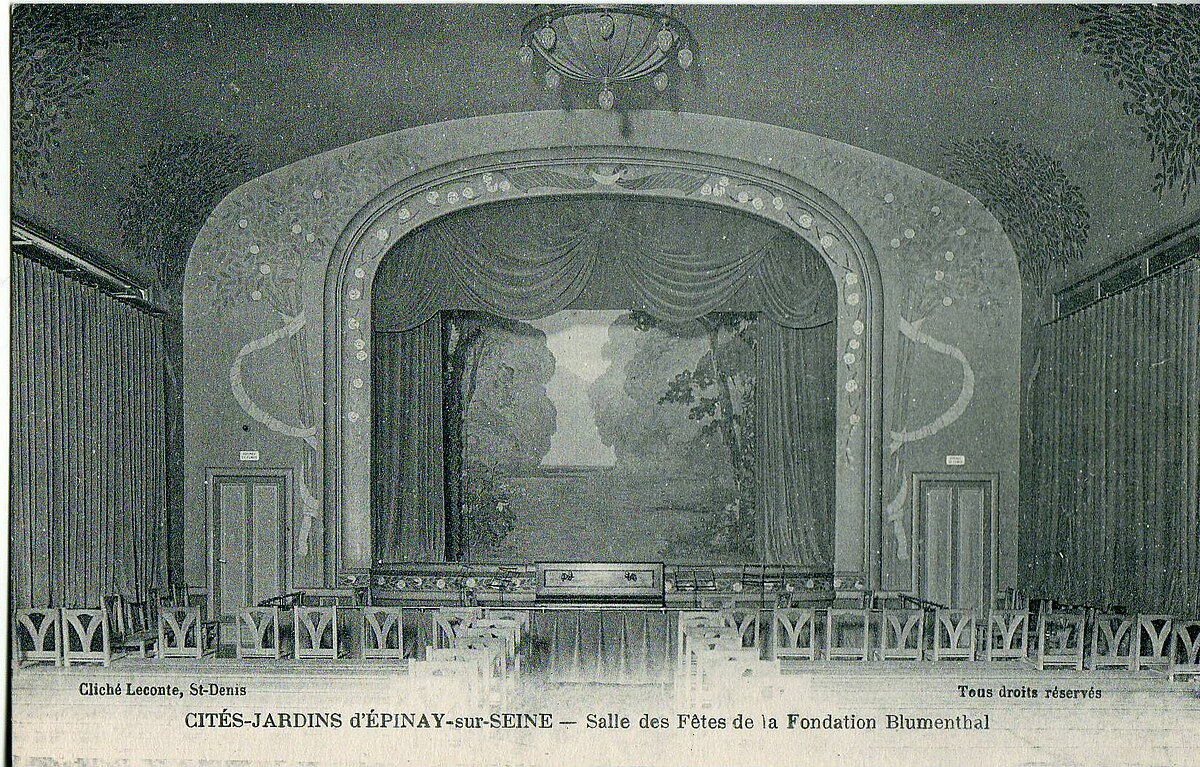

Les cités-jardins de l'Office HBM de la Seine

Les plus célèbres cités-jardins de la région parisienne sont celles réalisées à l’initiative de l’Office public d’habitations à bon marché de la Seine, entre les Première et Seconde Guerres Mondiales à l’extérieur de Paris. L’objectif était « d’édifier des agglomérations propres à assurer le décongestionnement de Paris et de ses faubourgs » selon le président de cet OPHBM, l’emblématique Henri Sellier. Une quinzaine de cités sont ainsi construites autour de Paris.

Parmi ces cités-jardins toujours en place de nos jours, on compte :

- La cité-jardin de l’Aqueduc à Arcueil (1921-1923) : 228 logements sous la forme de pavillons regroupés de 2 à 6 construits par l’architecte Maurice Payret-Dortail. Le projet comporte alors par ailleurs un groupe scolaire, une coopérative d'alimentation et un stade. Il subsiste encore 43 pavillons d’origine.

- La cité-jardin, rue de la République à Drancy (1921-1929) : 210 logements individuels et des logements collectifs par les architectes Bassompierre et de Rutte.

- La cité-jardin de Stains (1921-1933) : 1 676 logements (456 individuels et 1 220 collectifs) par les architectes Gonnot et Albenque.

- La cité-jardin de Suresnes (1921-1939) : construite par les architectes Alexandre Maistrasse, Julien Quoniam, Félix Dumail et Louis Bazin, Henri Sellier étant maire de Suresnes. La cité comprend, en plus des logements collectifs et individuels (au nombre de 2 500 avant guerre, dont 2 327 collectifs), un dispensaire, une crèche, des groupes scolaires, des équipements sportifs, des lieux de culte catholique et protestant, un théâtre, un magasin coopératif, un foyer pour célibataires et une maison pour personnes âgées. La cité comprend des commerces, une crèche, une école maternelle et une maison pour tous. Dumail puis Bazin reconstruisent des logements et agrandissent la cité (de plus de 500 logements) après la Seconde Guerre mondiale

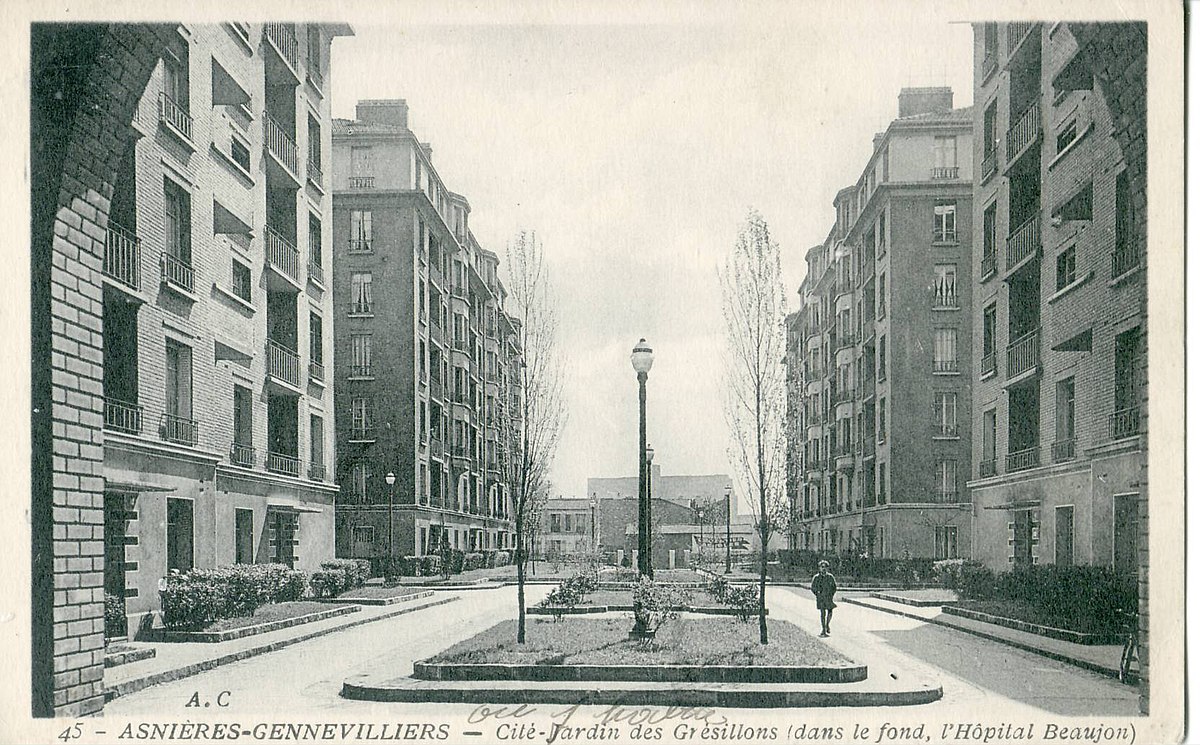

- La cité-jardin d’Asnières-sur-Seine, située 100 avenue des Grésillons, est composée de 730 logements environ. Ce sont des immeubles en brique rouge, séparés de d'espaces verts et construits sur les anciens champs d'épandages. Cette cité est gérée de nos jours par la ville de Paris.

- La cité-jardin de Gennevilliers (1923-1934) : 237 pavillons individuels et 186 logements en immeubles construits par les architectes Ernest-Michel Ebrard et Félix Dumail.

- La cité-jardin du Plessis-Robinson (1924-1939) : construite par les architectes Maurice Payret-Dortail, Jean Demay, et Jean Festoc, comprenant logements individuels et collectifs (241 à la fin des années 1930), ainsi que des commerces. Une partie de la cité a été détruite .

- La cité-jardin du Pré-Saint-Gervais - Pantin - Les Lilas (1927-1933 puis 1947-1952) : construite par l'architecte Félix Dumail, constituée de 1200 logements collectifs et de 56 pavillons individuels (contre 243 prévus à l'origine), essentiellement situés sur les communes de Pantin et du Pré-Saint-Gervais. Une partie de la cité est construite à Pantin après la Seconde Guerre mondiale mais dans un style très différent, partie appelée de nos jours "cité des auteurs" (228 logements). La cité comporte comme équipements collectifs des boutiques, une école (actuelle école Jean Jaurès) et un stade. Mais le projet d'édifier en plus une maison des services sociaux, un dispensaire et un théâtre de plein air ne sera pas réalisé. La cité est partiellement protégée au titre des sites.

- La cité-jardin de Champigny-sur-Marne (1931-1933) par les architectes Pelletier et Tesseire comprenant un théâtre et une école.

- La cité-jardin de la Butte-Rouge à Châtenay-Malabry (1931-1939 puis 1949-1965) : construite par les architectes Joseph Bassompierre-Sewrin, Paul Sirvin, Paul de Rutte et André Arfvidson, sur 74 hectares, en 7 tranches successives. Plus on avance dans le temps, plus les immeubles construits s’agrandissent et leur construction se préfabrique. 1 573 logements sont construits à la fin des années 1930.

D’autres cités ont été construites par l'OPHBM de la Seine mais sont aujourd’hui détruites, car dès cette époque considérées comme provisoires. Elles étaient situées à Bagnolet (détruite dans les années 1930), Dugny (détruite pendant la Seconde Guerre mondiale), Les Lilas (détruite dans les années 1970), Vitry-sur-Seine…

Progressivement, la tendance à une industrialisation des modes de construction de ces cités et l’évolution vers l’habitat tout collectif, dans un but de réduction des coûts. Les équipements collectifs sont de plus en plus réduits et les espaces verts inexistants. C’est le cas des réalisations de l’OPHBM à Boulogne-Billancourt, Vanves, Maisons-Alfort… L’une des dernières "cités-jardins" lancées par l’OPHBM de la Seine est la cité de la Muette à Drancy (construite par Eugène Beaudouin, Marcel Lods et Jean Prouvé entre 1931 et 1934), qui constitue en réalité une transition vers les grands ensembles, dont c’est le premier exemple en région parisienne.

Les Cités-jardin à Reims

Le Foyer Rémois a été créée par plusieurs industriels dont Georges Charbonneaux qui appartient à la tradition du catholicisme social et entretient néanmoins des relations suivies avec la haute société protestante locale. Ainsi, il associe Joseph Krug à la création du Foyer rémois qui dès 1911, commença à Reims l’édification de logements destinés aux familles ouvrières et nombreuses. Commencé avant la guerre un premier projet, dans le quartier Charles Arnould (Trois Fontaines), fut abandonné. La ville de Reims a été détruite à 80% durant la Première Guerre mondiale. La municipalité élue en novembre 1919 et son maire Charles Roche firent appel au major de l'armée américaine Georges B. Ford. Celui-ci élabora un plan de reconstruction ambitieux, le plan "Ford" retenu par le conseil municipal, le 5 février 1919, et qui prévoyait de créer une douzaine de cités-jardins, reliées entre elles par une ceinture verte de parcs destinés à séparer les quartiers d'habitation des zones industrielles. Ces cités-jardins sont organisés en villages avec une Maison Commune.

- Cité des Trois Fontaines (Charles Arnould) : avant 1914, puis 1920 - Foyer rémois - 320 logements.

- Cité Brimontel avant 1914, puis 1920, Foyer rémois - 67 logements.

- Cité du Parc de l'Artillerie 1920 - Foyer rémois - 60 logements.

- Cité du Chemin-Vert : 1920-1925 - Foyer rémois - 600 logements.

- Cité Warnier-David : 1920-1925 - 16 logements

- Cité de la Maison-Blanche : 1925-1930 - OPHBM (OPHLM) - 300 logements.

- Cité Gauthier : 1925 - 96 logements.

- Cité de la rue du Châlet - Tunisie

- Cité de la rue de Mulhouse, Crédit Immoblier/foyer rémois - 78 logements.

- Cité Cérès : 1923 - 1929 - Foyer rémois - 80 logements.

- Cité Saint-Léonard.

- Cité du Dépôt

- Cité du parc de Vesle

- Cité-jardin des Trois Fontaines (Charles Arnould )

Les terrains étant destinés à l'origine par le plan Ford à une zone industrielle. Avec 324 logements, dans une 1ère tranche, elle est moins importante que la cité du Chemin Vert. La maison commune fermée au début des années 1950 est aujourd'hui Maison des Compagnons du Devoir.

- Cité-jardin du Chemin Vert

La plus important et la plus aboutie. Construite par l'architecte Jean-Marcel Auburtin à l'initiative d'un groupe de patrons catholiques constitué en une société HBM : le Foyer rémois. 600 logements sont construits sur 30 hectares, dans un style régionaliste, logements répartis en 14 types de maisons, isolées ou groupées, toutes dotées d'un jardin. La cité est équipée d'écoles et de commerces et d'une maison commune abritant les bains-douches, une bibliothèque, une salle des fêtes, une école ménagère et l'administration de la cité. Elle possède surtout en son centre l’église Sainte-Nicaise, décorée par les peintres Gustave-Louis Jaulmes et Maurice Denis, le verrier René Lalique. La cité est toujours propriété de la même société de logement social.

- Cité-jardin de la Maison-Blanche

Pour accorder les mêmes subventions qu'au Foyer Rémois à un organisme public, la municipalité créa l'Office Public d'Habitation à bon marché, devenu OPHLM, qui entreprit, à la fin des années 1920, la construction de 600 logements dans le quartier Maison-Blanche. L'architecture basco-landaise est caractéristique des pavillons les plus anciens de la cité Maison-Blanche, organisée autour de la place du Souvenir. La moitié seulement du plan initial fut réalisé.

Autres réalisations

- Cité Coopérative Paris-Jardins de Draveil

C'est l'une des toutes premières cités-jardins, créée en 1911 dans le parc du château de Draveil, par la société Cité Coopérative Paris-jardins. C'est un cas particulier dans le sens où il ne s'agit pas à proprement parler de logements sociaux mais d'un lotissement concerté. Conçue par l'architecte Jean Walter, elle est la dernière cité-jardin toujours en activité : composée de 45 hectares dont 322 propriétés et 17 hectares (parc, château et voirie). Les 17 hectares sont gérés par les 322 coopérateurs, réunis en société anonyme coopérative. C'est déjà l'ancêtre des cités d'auto-constructeurs castors.

- Les cités-jardins de la Compagnie des chemins de fer du Nord

En 1919, Raoul Dautry, ingénieur en chef de la compagnie est chargé de la reconstruction des voies et de l'infrastructure ferroviaire anéantie dans la partie occupée par les Allemands lors de la Première Guerre mondiale. Pour fixer la main-d'œuvre, il met en chantier la construction de cités-jardins pour loger une partie des employés à proximité des gares dont le service requiert un personnel nombreux. Raoul Dautry s'inspire pour cela des exemples développés par Georges Benoît-Levy. En 1923, on compte déjà 32 cités. Parmi celles-ci, Tergnier (Aisne) est la cité la plus importante et la plus célèbre, avec 1 400 logements abritant 4 500 personnes.

- Faubourg-jardin du Stockfeld à Strasbourg (1910-1912)

Cité-jardin destinée à reloger les populations du centre ville et réalisée par l'architecte Edouard Schimpf. Elle a été totalement rénovée en 2005. (Inscrite ISMH)

Des cités-jardins qui n'en sont pas

D'autres quartiers ou villes désignées sous le terme de "cités-jardins" ne sont absolument pas des logements sociaux, mais au contraire des lotissements concertés de luxe, sans réels équipements collectifs, destinés à une clientèle aisée. Le fait que ces lotissements se trouvent au cœur d'un vaste parc paysager explique peut-être ce rapprochement d'un "modèle anglais". En fait, il se rapproche plus des jardins anglais dans leur aménagement et des lotissements de luxes mis en place à l'époque au Royaume-Uni pour leur philosophie que du modèle d'Ebenezer Howard. Les deux plus célèbres exemples de ces lotissements de luxe en France sont :

- Le Vésinet : création du Second Empire, soit bien avant les premiers textes d'Howard ;

- Le Parc de Saurupt à Nancy : créé en 1901, soit là encore avant la réelle diffusion des idées d'Howard en France.